LIFE

애니 레보비츠와 이케아가 전세계 사람들의 집을 찍고 있는 이유

우리의 집은 우리 자신을 얼마나 대변할까? 우리는 대중문화에서 묘사된 집의 형태와 분위기에 얼마나 영향을 받았으며, 얼마나 그것을 뒤쫓거나 무의식적 잣대로 만들었을까? 이케아와 ‘이케아 아티스트 인 레지던스’의 첫 상주 작가인 애니 레보비츠가 발견한 것은 둘 사이에서 점점 벌어지고 있는 간극이었고, 사진을 통해 되짚어보기로 했다. 우리가 잃어버린 ‘진짜 집의 풍경들’을.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

©Annie Leibovitz, from Life at Home: IKEA + Annie Leibovitz

Berlin, Germany

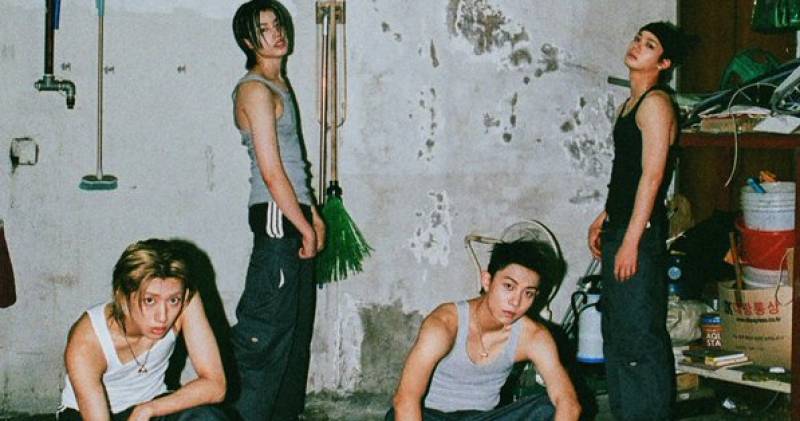

위탁가정에서 자란 후 한때 거리 생활을 하기도 했던 스무 살의 마리아 아레체아는 네 명의 친구와 함께 20m²의 월셋집에 살고 있다. 스케이트보더이자 사회운동가, 프리랜스 비디오그래퍼, 롤 모델(워크숍 등의 활동을 통해 다른 이들에게 희망을 주는 역할을 하고자 한다)인 그녀는 여행을 자주 떠나며, 여행 중에는 이 공간을 또 다른 누군가에게 임시 거처로 제공한다.

©Annie Leibovitz, from Life at Home: IKEA + Annie Leibovitz

Fukuoka, Japan

‘해키산’이라는 이름으로 알려진 도예가 유스케 오니마루는 오니마루 가문 도예 3대째로, 후쿠오카 토호 마을에서 30년 넘게 다카토리 도자기를 만들어왔다. 그는 이 동네의 오래된 공방에서 작업을 하며 여기에 살았던 모든 조상과 이웃의 응원을 느낀다고 하며, 한편으로는 이 낡고 아늑해 보이는 공간이 그에게는 마치 무대처럼 긴장감이 감도는 곳이라고도 설명한다.

이케아는 매년 전 세계 사람들을 대상으로 ‘Life at Home’이라는 이름의 설문조사를 한다. 이 설문조사의 질문 가운데에는 ‘미디어에 나오는 생활 모습이 실제 삶을 반영한다고 생각하는가’라는 게 있는데, 최근 발표에 따르면 설문 응답자 중 48%가 ‘아니오’라고 답했다고 한다. 나는 답변의 비율보다 해당 질문 자체가 더 재미있었다. 조금 혼란스러웠기 때문이다. 미디어에 나온 ‘주거 공간’이 현실과 다르냐는 것일까, 아니면 그 안에서 살아가는 ‘라이프스타일’이 현실과 다르냐는 것일까? 둘 다일까? 그럼 만약 둘 중 하나만 충족한다면 세모를 그려야 할까? 아니면 ‘잘 모르겠음’이라고 답해야 할까?

‘집’이라는 단어는 보통 두 가지 뜻으로 통용된다. 첫 번째 뜻은 의식주에서 주, 즉 주거 구역이다. 그리고 두 번째 뜻은 가족 혹은 그에 준하는 집단을 둘러싼 환경 전체를 뜻한다. “우리 집 망했어”라고 할 때의 그 집이다. 여기서 환경이란 아주 넓은 범위에 해당하는 단어다. 동거 구성원 각자의 경험과 욕망, 그 욕망 사이의 협의 그리고 그 협의가 빚은 결과까지 포함하는 것이다. 그렇다면 주거 구역인 집은 그 안에서 같이 사는 사람들이 무엇을 욕망했는지, 또 그 욕망을 얼마나 성취했는지를 동시에 나타내는 표상이라 할 수 있겠다. 환경 가운데 외부로 가장 잘 드러나 있는 부분이라고 할까. 환경의 외곽이라고 해도 좋겠다. 이렇게 이해하면 ‘집’의 두 가지 뜻은 하나로 길게 이어진다. 공간인 집은 거주자들을 둘러싼 욕망-환경의 껍질이다.

재미있게도 영어에서 home 역시 같은 의미를 지니고 있다. 때로 그것은 ‘house’를 뜻하며, 때로는 화자의 ‘family’ 혹은 그에 준하는 집단을 둘러싼 경험적·환경적 요인을 가리킨다. 따라서 home이 지칭하는 두 뜻을 조금 낭만적으로 조합하면 이렇다. 나와 내가 가장 아끼는 이들이 원하는 바를 얼마나 성취했는지를 확인시켜 주는 공간. 홈 (비터) 스위트 홈.

작년 이케아의 첫 상주 작가로 발표된 사진가 애니 레보비츠는 지난 6개월간 ‘미디어가 반영하지 않는 48%의 삶’이 어떤 모습일지 보여주기 위한 프로젝트를 진행해왔다. 그는 세계를 돌아다니며 관습의 틀에서 각자 다른 방향으로 벗어난 여러 ‘집’을 사진에 담았고, 이 사진들은 지난 2월 29일부터 3월 3일까지 파리 패션 위크 진행 기간 동안 열린 전시회 <Life at Home, IKEA+ Annie Leibovitz>에서 공개되었다. 이 프로젝트에 담긴 총 25가지 ‘집’은 이 단어가 얼마나 넓은 의미를 담고 있는지 잘 보여준다. 이 사진들 속의 home은 때로는 가족이 구성된 방식을 뜻하고, 때로는 거주 지역을 뜻하며, 때로는 건물과 인테리어를 뜻한다. 활짝 웃고 있는 폴리아모리 엄마와 두 명의 아빠 사이에서 혼자 뚱한 표정을 짓고 있는 소년이 있다. 혼자 사는 어느 아티스트는 공들여 모은 오브제들을 가족과 다름없이 여긴다. 전구를 켜놓은 실내에 가득한 식물들 사이에 홀로 자리 잡은 남자가 있다. 땅값이 비싼 북유럽 어딘가에는 여러 가정이 함께 생활을 공유하는 공동 거주 건물이 있다. 마찬가지로 땅값이 비싼 런던에서는 땅이 아닌 보트 위에서 홀로 살아가는 사람들이 있다. 한 아메리카 원주민은 자신이 어디에 살고 있건 자신의 마음이 가 있는 곳이 집이라면서 실내가 아닌 산등성이에서(아마도 그의 조상들이 살았을 듯한 곳에서) 사진을 찍었다. 동네 여성들의 거실처럼 사용되는 집이 있고(그렇다면 그 여성들도 그 집의 가족이라 할 수 있을까?), 거리에서 살다 비로소 주거지를 찾은 여성이 친구들과 함께 뭉쳐 사는 집이 있다(그렇다면 친구들이 곧 그녀의 가족이라 할 수 있을까?). 미국 어딘가에는 남편이 세상을 떠난 뒤 자신의 저택에 이주 노동자 부부를 자녀처럼 받아들여 셋이 함께 유사 가정을 이룬 백인 여성이 있고, 인도 어딘가에는 막 자라나는 딸들을 바라보며 ‘home은 내가 자랐던 곳이 아니라 내 딸이 자라나고 있는 여기’라고 말하는 아빠가 있다. 일찍이 톨스토이는 행복한 가정들은 거의 비슷하며 오직 불행한 가정들만이 각자 사정이 다르다고 말했지만, 레보비츠가 전한 사진 속에서는 자신이 원하는 바를 성취한 사람들 역시 서로 수없이 다른 욕망을 따라 서로 다른 길을 가고 있는 것처럼 보인다. 800만 명이 사는 뉴욕에는 800만 가지의 죽는 방법이 있다고 쓴 로렌스 블록이 (좀 냉소적이긴 해도) 톨스토이보다 home에 관해 더 잘 알고 있는 것 같다.

이렇게 신중하게 선별된, 개성이 각기 다른 25개의 집을 찍은 사진은 퍽 인상 깊다. 레보비츠는 기록 사진을 찍을 때면 화이트밸런스를 맞추지 않고 당시 빛의 색깔에 의해 왜곡된 그대로 담곤 하는데, 이 프로젝트 역시 그 특징이 잘 드러나 있다. 25장의 사진 속 빛은 촬영 지역과 시간에 따라 색깔과 질감을 달리한다. 말하자면 사진에 담긴 25개의 집-가족들은 서로 다른 기운 속에 담겨 있다. 독일의 어느 농가는 노란 햇빛 때문에 하늘마저 녹색으로 물들어 있고, 고독한 도공의 거주지 겸 작업실은 푸른 인공조명에 둘러싸여 있다. 함부르크에 있는 이주민 가정의 실내는 햇빛의 도움 없이도 따스한 전구빛으로 밝혀져 있지만, 도쿄에 있는 1인 가구의 실내는 햇빛마저 차가운 빛으로 받아들인다. 이 색깔들은 모두 다르다. 그러나 그 색깔 안에서 사는 이들은 바로 그 색깔-기운을 원했고 또 성취한 것이다. 레보비츠는 은근히 왜곡된 화이트밸런스를 통해 인간 혹은 공동체 각각이 추구하는 목적과 그들을 둘러싼 환경이 서로 다르다는 사실을 알려주는데, 그 태도는 마치 조심스레 속삭이는 목소리 같아서 보고 있는 내내 기분이 좋아진다. 로렌스 블록이 냉소적으로 전한 그 말을 레보비츠가 더없이 따뜻하게 전한다고 할 수도 있겠다.

다만 이 25장의 사진에서 못내 아쉬운 부분 역시 ‘따뜻함’에서 기인한다. 이케아가 신중히 고른 이 25개의 집은 모두 ‘스위트 홈’처럼 보이니까. 어쨌든 혹은 어떻게든 자기 삶의 활로를 찾은 사람들만이 이 프로젝트에 초대받을 수 있었던 것이다. 원하지 않는 이주를 거듭하며 자기 삶을 장식할 채비를 하지 못한 이들은 이케아의 고려 대상이 아니었다. 나는 여기서 다시 궁금해진다. 이케아의 설문에 ‘미디어가 실제 삶을 반영하지 않는다’고 대답한 48% 가운데 이케아-레보비츠의 프로젝트에 선정될 자격을 갖춘 사람은 얼마나 되었을까? 아직 자신만의 개성을 갖추지 못한 채 비슷비슷하게 ‘할당된’ 공간 속에서 살아가야 하는 사람은 얼마나 많을까? 나는 이케아의 이 프로젝트가 다음 단계로 넘어가면 좋겠다고 생각한다. 그들의 캠페인이 정말로 집에 관한 세상 모든 사람의 꿈을 담고 싶다면 언젠가 아직 집을 갖지 못한 사람들이 사는 집을, 다다르지 못한 욕망의 오늘을 보여주어야 할 것이다. 혹은 그들의 꿈속에 있는 집을 보여주거나. 그렇다고 그 둘을 동시에 보여주지는 않기를 바란다. 한때 어느 찜질방의 보일러실과 수면실을 오가며 150일을 살았던 나는 오늘과 꿈 사이의 차이가 너무 커지면 사람이 그 틈 사이로 끝없이 빠져들게 된다는 사실을 잘 알고 있기 때문이다. 슬픔이 스펙터클해서는 안 될 일이다. 그러고 보니 애니 레보비츠는 집이 없는 사람들의 집 사진도 조심스레 잘 찍어줄 것 같다. 아무래도 이케아가 협업 작가를 잘 고른 모양이다.

-

WHO’S THE WRITER?

최원호는 출판 편집자다. 사진을 전공하고 인터넷 서점 예술 분야 MD로 일했으며, 을유문화사에 재직 중인 현재도 사진 예술 분야의 다양한 글을 쓰고 있다.

©Annie Leibovitz, from Life at Home: IKEA + Annie Leibovitz

Stockholm, Sweden

LGBT+ 활동가인 칼 오레는 스웨덴 스톡홀름 북쪽 교외 지역인 솔나에서 자녀 리오, 두 명의 공동 양육자와 함께 산다. 세 사람이 한 아이의 부모가 된다는 것은 개방적이고 자유로운 나라인 스웨덴에서도 번번이 다양한 장애물과 관료주의에 부딪히는 일이지만 여전히 장점이 더 많다고. 칼 오레와 미나, 자피라는 3교대로 돌아가며 주 양육자 역할을 하며 나머지 주에는 비교적 자유롭게 시간을 활용하고 있다.

©Annie Leibovitz, from Life at Home: IKEA + Annie Leibovitz

London, United Kingdom

카자흐스탄 알마티 출신의 아르슬란 주누스는 런던 해크니 수로 위의 보트 ‘메탈 깡통’에서 3년째 살고 있다. 전통적 영국 수로용 보트에서 그가 찾은 것은 카자흐스탄 유목민들이 ‘유르트(천막)’를 통해 영위했던 삶의 방식이었고, 보트 커뮤니티에서 런던 같은 대도시에는 도무지 얻을 수 없을 깊은 인연들도 찾았다고 한다.

Credit

- WRITER 최원호

- ART DESIGNER 주정화

CELEBRITY

#마크, #류승룡, #이주안, #류승범, #백현, #카이, #정우, #이수혁, #안효섭, #엔믹스, #육성재, #양세종, #윤성빈, #추영우, #차은우

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식