VIDEO

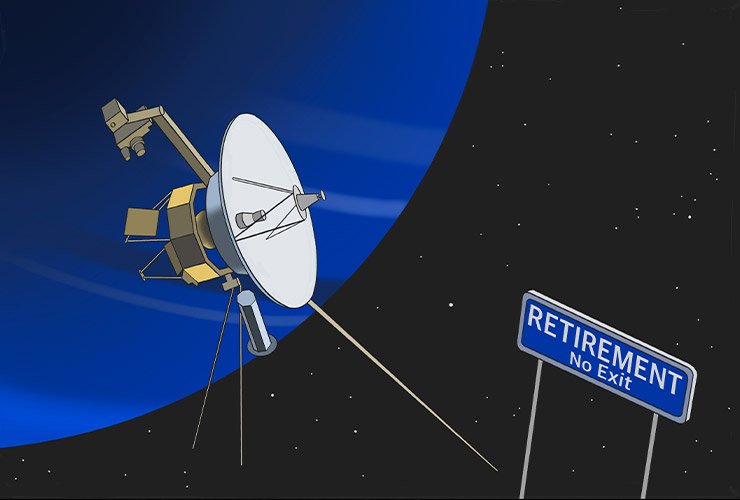

보이저호, 그 위대한 항해자의 퇴역을 기리며

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

보이저(Voyger)는 ‘항해자’라는 뜻을 가진, 1호와 2호로 구성된 쌍둥이 미션이다. 1977년에 두 대가 나란히 발사되었다. 이들의 임무는 태양계 내 목성형 행성들을 탐사한 후 태양계 밖까지 나아가는 것이다. 보이저 1호는 목성과 토성을 탐사한 후 2012년 태양계를 벗어났으며, 보이저 2호는 목성, 토성, 천왕성, 해왕성을 통과한 후 2018년 태양계를 벗어났다. 우리가 현재 알고 있는 천왕성과 해왕성에 대한 거의 모든 정보는 보이저 2호에 의해 밝혀진 것이다. 보이저 2호가 역사상 가장 위대한 항해자라는 말을 듣는 것은 이 때문이다. 보이저는 현재까지 태양계를 벗어난 유일한 인공 물체이며, 2022년 현재 보이저 1호는 지구로부터 233억 km, 2호는 194억 km 떨어져 있다. AU(Astronomical Unit, 태양과 지구의 거리를 1로 함)를 사용해 환산하면 각각 156.9 AU와 130AU에 달한다. 매우 멀리 있다는 말이다. 그리고 44년 10개월째, 여전히 현역으로 임무를 수행 중이다.

우주탐사선의 임무 기한을 어떻게 정의할 수 있을까? 우주탐사선의 목적은 ‘우리가 원하는 정보를 가져다주는 것’으로 한정할 수 있고, 따라서 ‘정보를 더 이상 보낼 수 없을 때’ 즉 ‘지구와의 송수신이 불가능할 때’를 임무의 끝으로 정의할 수 있다. 지구로부터 엄청난 거리에 있는 보이저는 현재도 지구로 정보를 계속 보내고 있지만, 이 신호가 도달하는 데 편도로 22시간가량이 걸린다. 통신을 하려면 배터리도 핵심적 요소인데, 보이저의 원자력 배터리는 임무 시작에 비해 이미 반으로 떨어진 상태지만 아직 통신은 가능할 정도다. 전력을 아끼기 위해 불필요한 관측 장비와 보온장치까지 꺼놓은 덕분이다. 하지만 그렇다 해도 전력이 영원할 수는 없을 것이다. 보이저의 임무 ‘가능’ 시기는 최대 2025년까지로 추정되고 있다. 무슨 이유든 통신이 더 이상 불가능하게 되면, 보이저의 임무도 종료될 것이다.

보이저는 인류에게 위대한 과학적 사실을 알려준 데에 더해, 다양한 이야기도 품고 있다. 보이저 1호가 태양계를 벗어나기 전인 1990년의 일이다. 보이저 프로젝트에 참여했던 칼 세이건 박사는 이런 제안을 했다. “카메라를 지구로 한번 돌려보면 어떨까요?” 그렇게 그 멀리에서 지구를 찍은 사진이 지구로 전송되었다. 지구는 정말로 작은 점에 불과했다. (위치를 특정해주지 않으면 비전문가는 그 이미지에서 지구가 어디에 있는지 알아챌 수도 없다.) 그것이 그 유명한 ‘창백한 푸른 점(pale blue dot)’ 이다. 사실 계획에 없던 사진을, 그것도 엄청난 광량을 뿜어내는 태양 근처를 타깃으로 한 사진을 찍는다는 것은 보이저 운용팀에게는 무리한 발상이었을 것이다. 만에 하나 태양빛 때문에 카메라에 문제가 생긴다면 태양계 밖으로 나갈 보이저의 임무에 큰 타격이 있을 것이기 때문이다. 이 문제로 당시 NASA 내부에서도 꽤 큰 논란이 있었다고 한다. 하지만 해당 사진은 인류에게 큰 영감이 되었다. 우주에서 보면 이렇게 작은 점인 행성을 고향으로 옹기종기 모여 사는, 먼지 같다고 할 수도 있을 인류가 이토록 광대한 우주를 알고 싶어서 무언가를 계속 해낸다는 사실이 말이다.

보이저에 대해 말할 때 빠지지 않는 또 한 가지 이야기는 골든 레코드다. 이 역시 칼 세이건 박사의 아이디어로, “혹시나 존재할지 모르는 외계 생명체가 보이저를 발견했을 때”를 대비해 준비됐다. 구리로 만든 후 금박을 입힌 이 LP 디스크는 보이저 외부에 부착되었는데, 안에는 지구의 풍경과 사람들의 사진, 우리의 위치, 55개 국어로 된 인사말, 빗소리, 천둥 소리, 음악, 우리가 쓰는 수 체계, 우리가 알아낸 과학 법칙들, 인간에 대한 간단한 해부도 등이 담겼다. 그걸 발견한 누군가가 쉽게 재생할 수 있도록 플레이어도 같이 탑재했다. 항공우주공학에 발을 살짝이라도 담근 이라면 누구나 보이저의 팬이 될 수밖에 없는데, 항공우주학을 전공하고 그것으로 밥벌이를 하고 있는 나 역시도 이 대목에서는 늘 말문이 턱 막힌다. 이 얼마나 무모하고도 아름다운 행위인가. 인류가 우주로 무엇인가를 내보낸 지 고작 80년 정도. 우리는 우주를 향해 계속 소리를 지르고 있는 것이다. “나 여기 있는데, 거기 혹시 내 목소리가 들리나요?”

보이저로 인류는 태양계 바깥쪽에 있는 행성들과 그것들의 위성, 그리고 태양계 밖 경계에 대해 많은 것을 알 수 있었다. 하지만 보이저를 설명하려면 이 과학적 성취만으로는 충분치 않다. 2015년, 보이저 프로젝트에 참여했던 팀원은 대부분 은퇴하고 이제 최종 1인만이 남아 은퇴를 준비하고 있었다. 그리고 NASA의 프로그래머 공고 모집이 하나 올라왔다. 코볼과 포트란을 사용할 수 있는 개발자를 찾는 내용이었다. 이 프로그램 이름을 들으면 40, 50대 학자들은 피식 하고 웃을 것이다. 40대 초반인 내가 처음 배운 컴퓨터 언어가 포트란과 코볼이었다. 지금은 C++와 파이선이 가장 대중적인 언어다. 지금 젊은 과학자들은 포트란과 코볼을 아예 다룰 줄을 모르는 것이다. 하지만 보이저 운용은 계속되어야 하니 보이저가 이해할 수 있는 언어를 다룰 수 있는 사람이 필요했을 것이다. 보이저는 이렇게 한 세대와 그다음 세대에 걸친 역작이었다. 그런 차원에서 후학들에게 시사하는 바가 매우 크다. 인간은 한정된 시간만을 살아간다. 한 인생에게 주어진 시간은 광대한 우주를 알아내기에는 너무나도 짧다. 그래서 우리는 다음 세대가, 그리고 그다음 세대가 필요하다. 하나의 세대가 우주를 향해 반 발자국을 내디디면, 그다음 세대가 반 발자국을 더 가보는 식이 되는 것이다.

생은 짧고, 우주는 넓다. 이렇게 바통이 세대에서 세대로 넘어가며 우리는 우주에 대해 좀 더 알게 될 것이다. 보이저는 그것을 명확하게 우리에게 보여주었다. 보이저가 알려준 사실들을 기반으로 우리는 더 많은 것을 궁금해할 수 있게 되었다. 대상이 무엇인지를 모르면 올바른 질문도 던질 수 없는 법이다. 이제 우리는 보이저의 뒤를 이어 우리가 궁금한 것들에 본격적으로 답할 수 있는 우주탐사선을 계속 태양계 밖으로 내보낼 것이다. 위대한 보이저의 퇴역 준비를 바라보며, 뜨거운 안녕을 고한다. 보이저와의 뜨거운 안녕은 새로운 시작으로 이어질 것이다. 그렇게 천천히, 하지만 단단하게 우리는 저 광활한 우주를 알아갈 것이다.

전은지는 항공우주공학자다. 미시간대학교에서 항공우주공학 박사학위를 받고 독일 항공우주센터, 영국 스코틀랜드의 에든버러대학교와 미국 하와이대학교에서 희박한 우주 공간에서 빠르게 흐르는 유동에 대한 연구를 해왔다. 현재 카이스트 항공우주공학과 조교수로 재직 중이다.

Credit

- EDITOR 오성윤

- WRITER 전은지

- ILLUSTRATOR VERANDA STUDIO

- ART DESIGNER 주정화

JEWELLERY

#부쉐론, #다미아니, #티파니, #타사키, #프레드, #그라프, #발렌티노가라바니, #까르띠에, #쇼파드, #루이비통

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식