샴페인 왕자 스타니슬라스가 만드는 샴페인 티에노 이야기

티에노의 엘레강스한 미학은 그의 가풍으로 이어져 내려오고 있다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

샴페인(상파뉴)의 수도 랭스의 지하에는 2차 세계대전 당시 공습에 대비하기 위해 만든 거대한 지하 대피소가 있고, 지금은 샴페인 하우스 티에노가 그곳을 지하 저장고로 쓰고 있다. 집 아래 난 작은 문을 통해 저장고로 이어진다는 진정한 의미의 샴페인 '하우스'에서 자란 샴페인 왕자 스타니슬라스 티에노를 만났다. 그와 그의 가족, 특히 티에노의 창립자 알랭 티에노의 섬세한 취향에 대해 들었다.

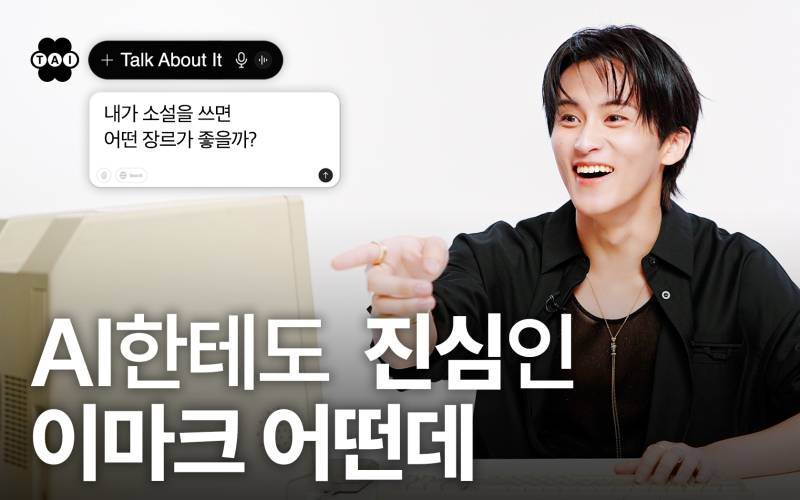

스타니슬라스 티에노의 모습.

티에노는 랭스 한복판에 엄청난 규모의 저장고를 가진 샴페인 하우스로도 유명하지요. 시내에 저장고를 가진 곳으로는 유일하지요?

랭스 시 중심가가 아닌 외곽 쪽에 다른 곳이 있긴 해요. 두 개가 있는데 그중 하나는 오마 시대의 큰 돌들을 쌓아서 만든 것인데, 지금 뵈브 클리코, 포므리, 루이 로드레 등의 샴페인 하우스들이 나눠서 쓰고 있지요. 그 반대편인 기차역 뒤에 있는 것도 비슷하죠. 맞아요. 랭스 중심지에 있는 샴페인 저장고로는 저희 티에노가 유일해요.

샴페인 하우스가 그런 저장고를 가지고 있는 건 정말 중요하지요.

물론 같은 환경을 만들 수야 있지요. 그렇지만 지금은 그렇게 땅을 파서 저장고를 지을 곳도 잘 없고 막상 하려면 정말 돈이 많이 들고 복잡할 거예요. 그런데, 샴페인의 소비량은 계속 늘어나고 있거든요. 예전에는 한 사람이 1년에 10병을 마셨다면 지금은 아마 20병 혹은 30병을 마실 거예요. 더는 땅을 팔 수 없으니 이제는 샴페인 하우스들이 지상에 저장고를 짓고 있지요. 게다가 샴페인은 보통의 와인에 비하면 정말 오래 저장하는 편이거든요. 15개월이 법적인 기준이지만, 보통은 그보다 길게 최소 3년은 지나야하고, 티에노의 경우엔 보통 4~5년을 에이징한 뒤 시장에 출시하지요. 장기 숙성 샴페인은 15년 20년을 보관하기도 하지요. 이렇게 증가하는 샴페인 저장량을 생각하면 지상에 지을 수 밖에요.

그렇다면 점점 샴페인 저장고가 하우스의 역사를 상징하는 공간이 되겠군요.

흠…그런데 또 생각해 보면 더 이상 샴페인의 생산량이 늘어날 수 있는지를 생각해 봐야 해요. 지금 우리가 생산하고 있는 포도의 수확량이 상파뉴 지방에서의 생산가능한 전부라고 생각하거든요. 가끔은 가뭄이 심할 때도 있고, 날씨가 오락가락하지요. 이래저래 생각해 보면, 저장고도 지금 수준에서 더 늘어나지는 않을 것 같네요. 다만, 지금과 같은 글로벌 워밍의 시대에 우리가 대처할 수 있는 가장 현명하고 이제 좋은 저장고는 역시 지하 저장고죠. 모든 것이 자연적으로 다 갖춰져 있어 조명을 켤 때를 제외하면 전기도 쓰지 않고, 습도도 적절하게 사시사철 유지되니까요.

(왼쪽부터) 스타니슬라스, 알랭, 가랑스 티에노.

제가 작년에 처음으로 티에노를 맛봤을 때 느낀 건 뀌베브뤼에서도빈티지스러운 ‘페티나’의 흔적이 느껴진다는 거였어요. 리저브 와인을 블렌딩해서일까요?

저희의 의도를 정확히 읽었어요. 샴페인은 식전주로 가볍게 즐기기도 하지만, 깊은 풍미의 음식과 페어링할 수도 있는 와인이기도 해요. 퀴베브뤼에는 그해의 포도로 만든 와인을 주로 사용하지만 더오래 전에 저장해 둔 리저브 와인을 섞어 블렌딩 하지요. 그해의 포도가 가진 크리스피한 산미와 과실의 향에 오랜 숙성의 깊이는 더하는 거지요. 식전주로도 즐기고 본식에도 함께 페어링할 수 있게요. 티에노가 ‘미식의 와인’으로 불리는 이유입니다.

그런 블렌딩을 책임지는 티에노의 마스터 셀러 니콜라스 유리엘을지난 번에 만났었지요. 니콜라스 유리엘은 단순한 와인 메이킹 뿐 아니라 와인 그로잉에도 학위가 있는 걸로 알아요.

맞아요. 두 개의 학위를 가진 유리엘이 포도의 생장부터 상당 부분을 책임지고 있다는 점이 티에노의 가치이기도 합니다. 보통의 샴페인 하우스는 보통 10~20% 가량을 자신들이 직접 기르는 포도밭에서 수확해 쓰지요. 저희는 달라요. 티에노는에스테이트 그로운(소유지 재배) 포도를 50%가량 사용합니다. 그 포션이 워낙에 높아요. 그러니 포도의 생장에서부터 신경을 안 쓸 수가 없습니다.

사실 여러 밭에서 포도를 사다 쓰는 편이 일정한 품질의 샴페인을 만들기는 더 쉽잖아요. 그런데 왜 소유지 재배를 그렇게 높은 비율로 고집하나요?

티에노의 창립자이자 제 아버지인 알랭 티에노의 원래 직업이 포도 브로커였어요. 저희 아버지는 루이 로드레, 빌까르살몽까지 여러 유명 샴페인 하우스에 포도를 공급해준 사람이지요. 이 포도 브로커라는 직업은 포도에 대해 거의 모든 걸 다 알아야 해요. 그냥 포도 전반에 관한 게 아니라 그해 샴페인의 포도밭에서 포도들이 어떤과정을 거쳐 생장했는지를 샅샅이 다 알고 있어야 하죠. 그래야 어떤 하우스에 어떤 포도가 얼만큼 필요한지를 알 수 있으니까요. 포도에 대한 아버지의 이해가 불과 40년 만에 티에노가 200년 300년된 샴페인 하우스들과 비슷한 반열에 오를 수 있게 만들어준 힘이죠. 유리엘이 우리가 키운 포도를 쓸 수 있는 건 우리 아버지와 함께 샴페인을 만들어왔기 때문이에요. 아버지 때부터 긴밀하게 포도를 공급해온 포도 밭들의 특성을 다 알고 있으니까 오히려 소유 재배 포도의 함량을 늘려도 최종 결과물의 균일성을 유지하는 블렌딩을 해낼 수 있는 것이죠.

당신의 아버지인 알랭 티에노에 관해서는 샴페인에서의 명성에 비해 알려진 정보가 거의 없어요. 어린 시절의 아버지를 떠올리면 뭐가 제일 먼저 생각나나요?

아버지께서 포도 브로커였을 적에 우리는 에페르네(샴페인의 또 다른 중심 도시 중 하나)에 살았고, 티에노를 설립하면서 랭스로 건너왔죠. 그게 40년 전이고 제가 한 50살 쯤 되니까 제 거의 모든 인생을 샴페인 하우스에서 보낸 셈이에요. 아시다시피 아까 얘기했던 랭스 지하의 엄청난 셀러는 저희 집을 통해서 내려가도록 되어 있지요. 집에서 샴페인을 만들고, 그렇게 만든 샴페인을 지하에 저장했고, 그 일을 하는 직원들은 저희 집에서 살다시피 했지요. 아니, 반대로 저희 가족이 아버지 회사에서 살았다고도 할 수 있겠네요. 어린 시절 제가 가지고 놀던 것들은 전부 샴페인과 관련된 거였어요. 예를 들면 데고르주망을 하기 전에 씌워두는 크라운 캡이 있는데, 저희 집은 그 크라운 캡을 매해 다른 색으로 만들었어요. 데고르주망을 통해 크라운 캡을 벗겨 이물질을 뽑아낸 뒤 코르크로 봉하고 철망을 씌우죠. 그러니 그 캡은 샴페인 하우스 안에만 있는 건데, 그걸 색색별로 모으는 게 취미였어요.

빈티지 샴페인의 라인업에 당신과 당신의 누이 가랑스의 이름을 붙인 걸 보면 알랭의 자식 사랑이 각별했던 것 같아요.

샴페인의 이름에 얽힌 흥미로운 이야기가 있어요. 티에노의 빈티지 라인인 ‘뀌베스타니슬라스’를 처음 발표된 게 1995년인데, 실은 아버지는 누이인 ‘가랑스’의 이름을 먼저 붙여주고 싶었다고 해요. 그런데, 당시엔 블랑 드 누아(적포도인 피노 누아와 피노 뫼니에로만 만든 만든 샴페인)가 인기가 없었고, 블랑 드 블랑을 출시하려고 보니 거기에 ‘가랑스’라는 이름을 붙이면 오해가 생길 것 같았죠. 왜냐하면 ‘가랑스’는 프랑스의 꽃 이름인데, 그 꽃이 붉은 색이기 때문이에요. 어쩔 수 없이 제 이름이 먼저 붙은 ‘뀌베스타니슬라스’가 나오고 난 뒤, 빈티지 블랑 드 누아를 출시할 때 가랑스의 이름을 붙일 수 있었죠.

알랭이 강조한 티에노의 스타일은 아직까지 유효한가요?

그럼요. 우리는 컨센트레이션이 강하고 바디감이 묵직한 그런 와인이 아니에요. 아버지는 티에노가강렬하다기 보다는 엘레강스하고, 가볍고, 프레시하면서도 그것들이 복합적인 층위를 이루고 있기를 원했어요. 전 아주 어린 시절부터 직접적으로 아버지께서 지향하는 풍미와 향을 익혀왔고, 지금까지 이어지고 있지요.

경영적인 면에서 봤을 때, 샴페인 하우스는 다른 와인하우스나 보통의 제조업에 비해 엄청 복잡할 것 같아요. 왜냐하면 개조 자산부터 연도별로 다 따로 관리해야 하고 그 가치를 메기기도 힘들 테니까요.

흠 꼭 그렇지는 않은데, 확실히 스틸 와인에 비해서 재고 자산이 많기는 하지요. 7~12년 가량 숙성하는 빈티지 샴페인들이 다 재고 자산이고, 그걸 시장에 출시한다고 해도 곧바로 돈이 되어 돌아오는 건 아니죠. 보통 시장에 내놓으면 그게 돈이 되어 돌아오는 시점은 3년 정도로 봐요. 올해 만든 빈티지 와인의 경우엔 돈이 되어 돌아오는 데 한 10년은 기다려야 하는 거죠.

마지막 질문이에요. 샴페인 하우스의 입장에서 한국은 어떤 시장인가요?

일본에는 굉장히 오래 전부터 이미 진출해 있었어요. 다카시야마 백화점에서 수입하고 있지요. 이미 10년 정도가 되어서 이제는 일본 시장을 어느 정도 이해하고 있습니다. 그러나 한국은 이제 막 진출한 시점이라 잘 알지 못해요. 그러나 분명한 건 샴페인 문화가 꽤 성숙해있다는 점입니다. 음식과의 페어링이나 식음의 방식 등이 아시아에서 거의 최상 권이죠. 이정도의 와인 문화는 아시아에선 대만과 일본 정도인 것 같고 시장의 크기로만 보면 한국이 아시아에서 두번째로 큰 시장입니다.

Credit

- PHOTO 김성룡/티에노 제공

CELEBRITY

#마크, #류승룡, #이주안, #류승범, #백현, #카이, #정우, #이수혁, #안효섭, #엔믹스, #육성재, #양세종, #윤성빈, #추영우, #차은우

이 기사도 흥미로우실 거예요!