IPCC 6차 기후변화 보고서가 말하는 것_도시가 답이다

3000페이지가 넘는 IPCC 6차 보고서에 실린 뜻을 한 마디로 줄이면 ‘벼랑 끝’이다. 어떻게 해야 그 벼랑 끝에서 살아남을 수 있을지 기후과학자 3인에게 물었다. 다행히 아직 희망은 있다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

변화의 키는 도시에 있다

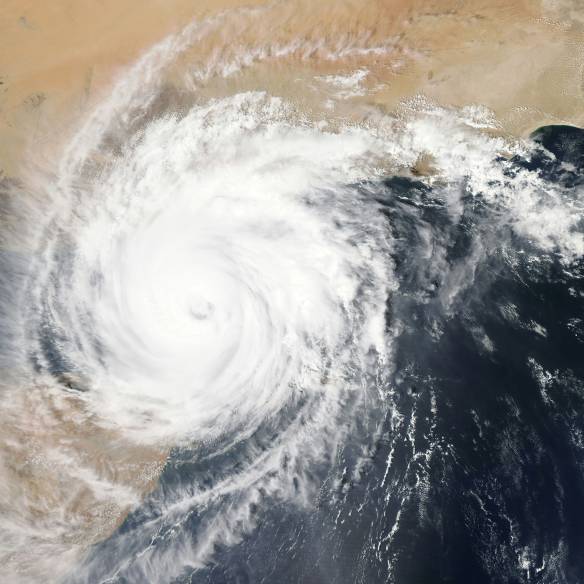

문제는 대도시가 기후변화에 매우 취약할 수 있다는 사실이다. 잘 갖추어진 상하수도 시설과 버튼 한 번으로 작동하는 냉난방 시스템 덕에 그 사실을 절감하지 못할 뿐이다. 특히 도시는 건물이 태양에너지를 흡수하고, 인공적인 열 배출을 하는 탓에 주변보다 기온이 높은 ‘도시 열섬현상’이 생기기 쉽다. ‘도시 열섬현상’은 단순히 평균온도만 높이는 것이 아니라 최저기온을 높여 열대야를 자주 발생시킨다. 서울의 평균기온은 주변보다 최고 4℃ 이상 높고, 과거 60년 동안 기온 증가율도 2배 정도 높은 상황이다. 기후온난화에 따른 폭염 피해가 우려된다. 그 밖에도 ‘혼합 고도’가 상승하는 것 또한 도시 기후의 특징이다. 혼합 고도란, 지상에서 배출된 먼지나 부유물이 섞이는 높이로 보통 지상에서 1~2km 정도다. 그런데 도시 지면의 온도가 높아지면 대류에 의해 혼합 고도가 점점 높아진다. 이러한 대류 현상들은 대기오염을 줄여주는 역할도 하지만 많은 비를 내리게도 할 수 있다. 도시 열섬현상이 대기오염과 폭우를 만들어낼 수도 있는 셈이다.

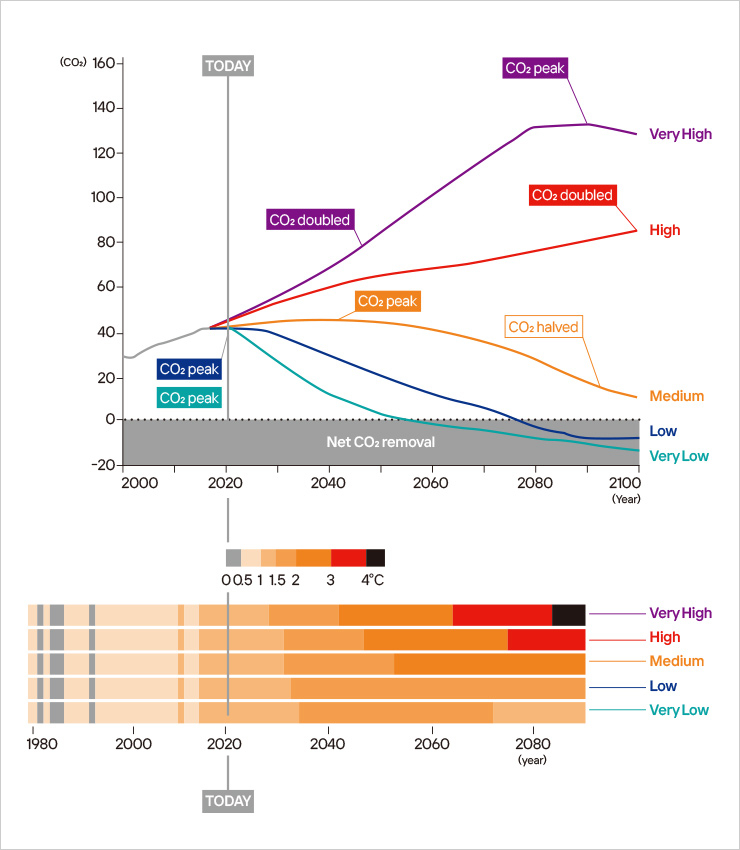

IPCC 6차 보고서가 제시한 미래 기후변화 시나리오를 5단계로 구분한 것이다. 최저 배출 시나리오가 실현되더라도 1.5℃ 상승은 불가피하다. 하지만 '마이너스 배출'로 돌아서면 피크를 찍은 온도를 다시 조금씩 낮출 수 있다. 아직은 배출량에 따른 차이가 미미하지만, 2030년이 넘으면 분명한 차이가 목격될 것이다.

이렇게 기후변화의 적응과 완화를 고려하는 도시설계 개념을 ‘기후 민감 도시설계(Climate-sensitive urban design)’라 부른다. 도시 내 녹지 공간과 물의 배치를 이용하는 초기 단계에서 벗어나 ‘탄소중립과 쾌적한 대기 환경을 가진 스마트시티’를 구축하기 위해선 단순히 하나의 재난에 집중하기보다는 1) 에너지의 효율적 사용 및 온실가스 배출량 최소화, 2) 건물들과 그 주변 도시 기후의 조절을 통한 쾌적한 기후 조성, 3) 폭우, 폭풍, 폭염에 대비한 도시설계를 복합적으로 따져봐야 한다.

IPCC 6차 보고서가 새롭게 제시한 시나리오 ‘공통사회경제경로(SSP: Shared Socioeconomic Pathways)’가 말하려는 것도 같은 맥락이다. 기존 5차 보고서에서 사용됐던 ‘대표농도경로(RCP: Representative Concentration Pathways)’가 대기 중 이산화탄소 농도 변화를 예측하는 데 그쳤던 것과 달리 SSP는 한 걸음 더 나아간다. 즉 기후변화에 대응하는 사회·경제적 움직임 정도에 따라 미래 기후 환경이 어떻게 변화하는지 보여준다. 예를 들어, 우리 사회가 탄소 배출을 줄이고, 재생에너지를 더 많이 활용할수록 기후변화에 대한 우리 사회의 경제적 압박은 줄어들고, 온실가스 배출이 줄어 지구 기온 상승을 줄일 수 있다.

도시라는 개념은 역설적인 성격을 가진다. 매우 높은 인구밀도에도 불구하고 정작 생존에 필요한 물, 식량, 에너지 공급은 전부 도시 밖에서 이루어진다. 만약 어느 하나라도 도시로의 공급이 어려워진다면 엄청난 혼란이 야기될 것이 불 보듯 뻔하다. 곧 현실로 다가올 기후변화와 거대 도시화 모두 인류가 경험하지 못했던 낯선 상황이다. 과거 아일랜드 감자 대기근 같은 비극이 또다시 발생하지 않으려면 탄소중립을 위한 도시계획이 절실하다.

Who’s the writer

홍진규는 연세대학교 대기과학과 학과장이다. 동 대학원에서 박사학위를 받은 후 서울시 환경영향평가위원과 국가물관리위원회 자문위원을 겸하고 있다. 도시 기후 및 도시 환경과 탄소 및 물 순환에 대해 연구 중이다.

[관련기사]

IPCC 6차 기후변화 보고서가 말하는 것_탄소중립이 곧 힘이다 보러가기

IPCC 6차 기후변화 보고서가 말하는 것_인류멸망 시나리오? 보러가기

Credit

- EDITOR 박호준

- PHOTO 게티이미지스코리아

- DIGITAL DESIGNER 김희진

CELEBRITY

#마크, #류승룡, #이주안, #류승범, #백현, #카이, #정우, #이수혁, #안효섭, #엔믹스, #육성재, #양세종, #윤성빈, #추영우, #차은우

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식