FOOD

경성 시대를 지나온 서울 땅이 기억하고 있는 비밀스러운 역사

잊힌 땅의 이야기에 귀 기울이면.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

잊힌 땅의 이야기에 귀 기울이면

」

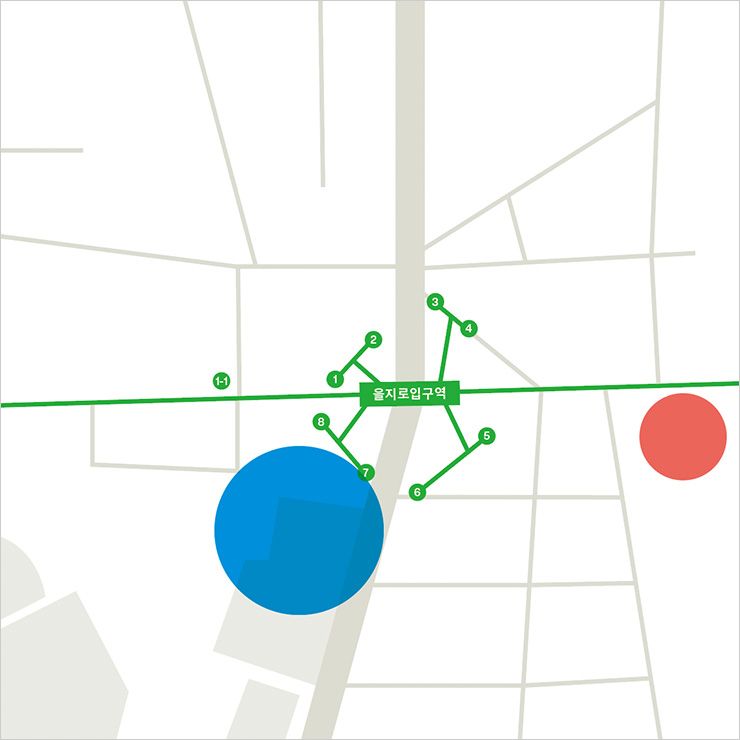

사회탐구 한국사 1타 강사로 유명하다는 한 선생이 출연해 매국노와 독립운동가에 대해 설명하는 것을 듣던 중 나의 관심을 끈 인물이 있다. 바로 나석주 의사다. 그는 일제강점기에 동양척식주식회사와 조선식산은행에 폭탄을 투척한 의거 활동의 주인공이다. 지금이야 대한민국 금융 중심지 하면 여의도와 테헤란로를 떠올리겠지만 일제강점기부터 경성의 월스트리트는 바로 지금의 을지로, 명동이었다. 특히 조선 경제의 효율적 착취를 위한 3대 축 중 두 회사가 명동의 길 하나를 두고 마주 보고 있었다. 동양척식주식회사 경성지점과 조선식산은행 본점이다. 1타 선생은 ‘길 하나를 맞대고 서로 마주 보고 있어서 연속으로 폭탄을 던지는 데 효율적’이었다고 말했다. 또 다른 호기심이 동했다. 그 땅에는 지금 뭐가 있을까? 찾아보니 동양척식주식회사 경성지점 자리는 구 외환은행 본점(현 하나금융그룹)이 차지하고 있었다. 지하철 2호선 을지로입구역에서 명동으로 진입하려면 결코 무시할 수 없는 그 거대한 건물 말이다. 그럼 길 건너편 조선식산은행 본점 자리에는 지금 뭐가 있을까? 놀라지 마시라. 바로 롯데백화점 본점이다. 생각이 물꼬를 트기 시작하니 머릿속에서 반자동적으로 각종 정보가 정리되며 약 100년 전 명동의 지도가 그려지기 시작했다.

롯데백화점의 라이벌인 신세계백화점 본점은 한국은행 앞 사거리에 있다. 신세계백화점 본관 건물은 고풍스러운 서양식으로 유명하다. 현재 명품관으로 쓰이며 몇 년 전부터 크리스마스 시즌마다 파사드를 조명으로 장식해 데이트 코스로 인기다. 여기는 일제강점기에 우리나라 최초이자 최고의 백화점이자 당시 경성에서 제일 부유한 사람들과 모던 보이, 모던 걸이 출입하던 미쓰코시백화점 경성점이었다. “날개야 다시 돋아라. 날자. 날자. 날자. 한 번만 더 날자꾸나. 한 번만 더 날아보자꾸나.” 이상의 단편소설 <날개>에서 주인공이 옥상에서 떨어지는 바로 그 건물이다. 지금 롯데백화점 영플라자 명동점은 근 90년간 백화점으로 기능했다. 1933년 당시 경성 3대 백화점인 조지야백화점으로 시작해 광복 후에도 계속 물건을 팔다 1969년부터 2002년 매각되기 전까진 미도파백화점 본점이었다. 당대 3대 백화점 중 하나이자 일본 자본이 아닌 조선 자본으로 만든 전설의 화신백화점은 지금 종로타워 자리에 있었다. 지상 33층 높이의 포스트모던한 외관으로 유명하고, 종각역과 찰싹 붙어 지하 통로로 연결된 바로 그 건물이다. 2002년까지는 국세청 건물로 불렸으며, 2017년에는 우리나라에서 제일 큰 스타벅스 매장이 생기기도 했다. 지금은 위워크 건물로 더 유명하려나?

길 건너편에 있는 SC제일은행 본점은 IMF 사태 이전에 국내 1위 은행이었던 제일은행이 1987년 신축한 곳이다. 구 본점은 신세계백화점 본점 명품관 바로 옆에 옛 모습 그대로 남아 있다. 우리나라 최초로 설계 계획안을 현상 공모한 건물로 네오바로크풍의 장중한 건축미가 일품인 이곳은 광복 전에 조선저축은행 본점이었다. 미쓰코시백화점 경성점과 조선저축은행 본점 건너편에는 르네상스 양식의 또 다른 서구식 건물이 존재한다. 지금이야 한국은행 화폐금융박물관으로 쓰이지만 예전에는 한국은행 본관이었고, 광복 전에는 조선은행 본점이라는 흑역사를 가진 곳. 일제 경제 착취의 3대 축 중 하나로 조선은행권을 발행하며 식민 통치 비용을 담당했다.

그런데 경성 시대만 이럴쏘냐. 조선식산은행 자리에 롯데백화점이 들어서기까지의 사연도 흥미롭다. 광복 후 조선식산은행 본점 자리에는 옛 산업은행 본점이 잠시 들어섰고, 그 뒤편 총독부 산하 도서관 자리에는 국립중앙도서관이 존재했다. 이후 이 두 필지를 포함해 주변 땅을 묶은 자리에 롯데가 거대한 왕국을 지었다. 특히 현 롯데호텔 서울의 환구단 쪽 부지에 있던 반도호텔은 역사의 현장이었다. 광복 후 주한 미군 사령관이 숙소와 업무 공간을 뒀고, 809호에는 제2공화국 장면 총리 집무실이 있었다. 1층 반도화랑은 최초의 상업 화랑으로 이곳에서 국민 화가 박수근의 첫 개인전이 열렸다. 또한 이 호텔 옥상에서 국내 패션 디자이너 1호 노라노의 첫 패션쇼를 치르기도 했다. 1968년 경부고속도로 착공과 맞물려 시작된 강남 개발은 또 어떤가. 강북의 명문 고등학교들을 강남으로 이전시키고 인근에 대규모 아파트 단지를 조성하면서 강남 8학군이 탄생했다. 그중 서울대에 제일 많이 보내던 KS 라인의 주인공, 경기고등학교가 봉은사 쪽으로 이동하며 남긴 강북의 옛 교사에 지금은 정독도서관이 있다.

한국전력공사 옛 본사도 강남 개발 시절 현 코엑스 건너편에 터를 잡았다. 2014년 10조여 원에 팔린 이 부지에는 현대자동차그룹 본사를 지어 국내 최고층 빌딩 기록을 깰 전망이다. 높이 555m로 현존 최고층 빌딩인 롯데월드타워가 자리한 잠실은 1975년 대규모 개발이 진행되기 전까지 원주민들이 강 건너편 공장 지대에서 일하곤 했다. 요즘 공장 건물에 재생 건축을 접목해 트렌디한 핫 플레이스가 된 성수동 일대 말이다. 한국 현대사에서 반미 운동의 대명사인 1982년 부산 미국문화원 방화 사건 현장이 옛 동양척식주식회사 부산지점이었다는 걸 아는 사람은 얼마나 될까. 대한민국 역사상 한국전쟁을 제외하고 가장 큰 인명 피해를 낸 1995년 삼풍백화점 붕괴 사고 후 서초동의 이 금싸라기 땅에는 평균 시세 20억~30억 원의 최고급 주상 복합 아파트, 서초 아크로비스타가 우뚝 솟아 지옥 같던 그날의 기억을 덮고 있다.

이쯤 되면 ‘땅덕후’인가 싶겠지만, 엄밀히 말해 나는 일종의 ‘밀지광(密地狂)’이다. 옛날 <정감록>에서 나라가 혼란에 들끓을 때 숨어들면 대대손손 안전하게 ‘존버’할 수 있다는 ‘십승지’ 같은 벙커 부지를 말하는 게 아니다. 내게 밀지란 비밀스러운 기억이 쌓인 곳이다. 땅은 기본적으로 눈에 보이고 손으로 만질 수 있는 물리적 속성을 지닌다. 동시에 그곳을 거쳐 간 다양한 건물과 수많은 사람의 이야기가 얽히고설키며 만들어내는 비물질적 속성이 현재진행형으로 끊임없이 쌓인다. 이런 땅의 기억이 형성하는 거대한 내러티브는 특정 대지의 존재감을 아주 특별하게 북돋기도 하고, 나아가 실제 현실 속 가치에 영향을 미치기도 한다. 나는 겉보기에는 평온한 땅과 그 위에 세워진 건물의 잊힌 맥락을 수집하며 대지의 담담한 목소리를 머릿속으로 녹음한다. 길을 걷다가, 뉴스를 보다가, 누군가와 대화하다 밀지의 목소리만 들리면 경청과 탐색과 의문과 집착을 반복하며 쫑긋 귀를 기울이는 모습에 사실 스스로도 신기할 따름이다.

Who’s the writer?

해리 준(전종현)은 디자인·건축 저널리스트다. <월간 디자인>과 <SPACE> <노블레스>에서 에디터로 활동했고 <브리크> 부편집장을 거쳐 현재 편집위원으로 있다.

Credit

- EDITOR 김은희

- WRITER 전종현

- DIGITAL DESIGNER 이효진

JEWELLERY

#부쉐론, #다미아니, #티파니, #타사키, #프레드, #그라프, #발렌티노가라바니, #까르띠에, #쇼파드, #루이비통

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식