FOOD

김정하 브루마스터가 맥주 하나를 5년에 걸쳐 만드는 이유

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

하나의 맥주를 개발하는 데 소요되는 시간은 브루어마다 다르다. 한 달에 한 번 맥주를 만드는 브루어도 있고, 분기에 한 번 만드는 브루어도 있다. 나는 좀 심하게 오래 걸리는 편이다. 끊임없이 브레인스토밍을 하기 때문이다. 우리 맥주 중 벚꽃을 넣어 만들어 국제맥주대회에서 금메달을 수상한 벚꽃라거의 경우 기획에서 출시까지 꼬박 3년하고도 2개월의 시간이 걸렸고, 쌀소비 촉진을 위해 국가 과제로 만든 도담도담 쌀맥주도 출시까지 거의 3년이 걸렸다. 함께 개발한 농진청 박사들도 혀를 내둘렀다. 우리보다 지독한 사람이 여기 있었다며. 그리고 최근에 출시를 앞두고 있는 맥주는 개발에 벌써 5년의 시간이 경과되었다. 물론 콘셉트가 명확하게 정해져 있는 OEM맥주는 6개월 안에 만들어내기도 하지만, 그런 때에도 머리털이 빠질 정도의 심한 심리적 압박이 따른다. 원고 마감일을 앞두고 있는 작가의 마음이랄까?

무엇이 나를 이리도 괴롭(?)히는가? 왜 빠르게 만들어 출시해 돈을 벌지 못하는가? 누군가는 그런 나를 더러 비꼬듯 ‘장인’이라고 했다. 그래서 돈을 못 번다고. 그러나 겸양을 떠나서 나는 스스로를 장인이라 생각지 않는다. 장인이라 할 만큼 내 맥주 맛에 만족하지 못하기 때문이다.

우선 나는, 맥주를 만드는 명분이 필요한 사람이다. 이 맥주를 만들어야 하는 이유. 어감은 거창하지만 스스로를 설득할 수 있다면 뭐라도 상관없다. 딱히 좋아하는 스타일도 아니었던 헤이지 IPA를 만든 건 코로나로 회사가 너무 어려웠기 때문이다. 전 세계적으로 가장 유행하고 있던 스타일이었으니까. 도담도담이나 벚꽃라거는 내 나름의 ‘애국’을 하고 싶어 만들었으며, 란드라는 이름의 아이리시 레드에일은 열 받아서 만들었다. 아시아는 시장성이 없다며 내게 수입권을 주지 않은 해외 브루어리의 맥주를 홧김에 재현해낸 것이다.

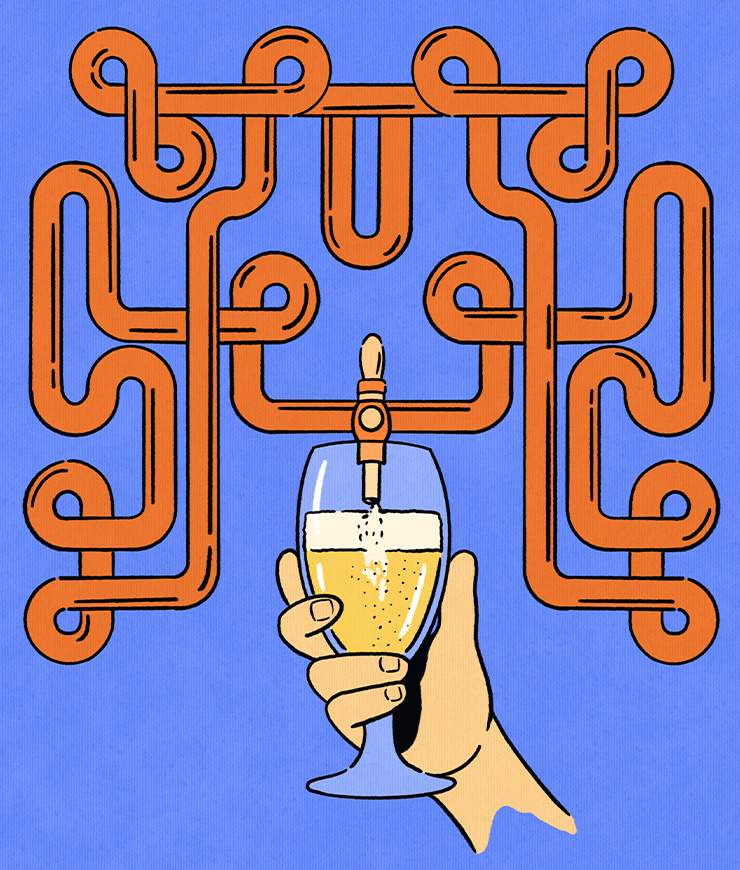

어떻게든 명분이 생겨 출시를 결정하면, 그때부터는 그에 적합한 맛을 상상한다. 이 맥주가 지니고 있어야 할 향과 맛, 색깔, 탁도, 보디감, 알코올 도수, 쓴맛의 강도와 피니시까지. 그리고 그에 맞춰 재료 선정에 힘을 쏟는다. 음식은 재료가 좋으면 못해도 중간 이상은 한다. 하지만 대부분의 재료를 수입에 의존하는 맥주는 수급 가능한 재료 안에서 최상의 조합을 찾아야만 한다. 재료의 한계를 커버하기 위해 맥주의 균형감을 가장 많이 염두에 두고 레시피를 만든다. Balanced Beer. 어떠한 재료의 맛도 튀지 않고 어우러지며 은은한 맛과 향이 남는 그런 맥주.

‘맥주는 거칠고 탄산이 강한 술’이라는 인식을 가진 사람들이 있다. 균형감이 깨지면서 결과물이 안 좋게 나온 맥주를 많이 접한 탓인데, 그런 맥주의 경우에는 정말 한 잔 이상 마시기 어렵다. 맥주 분야에서 전 세계를 통틀어 가장 권위 있다고 말할 수 있는 U.C. 데이비스의 마이클 루이스 교수도 맥주에서 가장 중요한 덕목은 ‘쉽게 마실 수 있는가(easy-drinkability)’라고 했다. 그러기 위해서는 맥주의 밸런스를 잘 맞춰야 한다고.

예를 들어, 나는 도수가 높은 흑맥주 종류를 좋아하지 않는다. 오크통에서 숙성해 도수가 12도에 달하는 배럴 에이지드 스타우트 같은 맥주 말이다. 하지만 베트남에서 파스퇴르 스트리트 브루잉의 시클로 임페리얼 스타우트를 마셨을 때는 750ml를 단숨에 들이켰다. 시클로 임페리얼 스타우트는 내가 심사위원으로 활동하고 있기도 한 세계에서 상업적으로 가장 큰 맥주 대회인 월드 비어 컵에서 금메달을 수상한 맥주. 비결은 역시 빼어난 균형감이었다.

국내 대기업의 라거 맥주를 폄하하는 글을 자주 본다. 거칠고, 텁텁하며, 싱거울 정도로 균형감이 없다는 견해가 주를 이루는데, 사실 그건 맛이 없어서가 아니라 그 맛이 소비자에게 전해지기까지 유통이라는 벽이 존재하기 때문이다. 균형감을 잘 맞춘 맥주도 유통 과정에서 변질이 많이 된다. 일단 맥주는 드라이브를 싫어한다. 햇볕도 싫어한다. 심지어 보관을 잘못해 얼기라도 하면 탄산도 없는 보리차가 된다. 양지에서 살아가기 어려운 비주류다. 그런 맥주를 한여름에 냉장 탑차도 아닌 일반 트럭에 싣고 이곳저곳 운전하며 다니는 건, 사실 아름다운 실크 블라우스를 입고 땀 흘리며 중노동을 하는 것과 비슷한 일이다. 신선한 향과 산뜻한 맛이 나는 기분 좋은 맥주는 온데간데없고, 어느새 스컹크의 방귀 냄새 같은 쿰쿰한 냄새가 나는, 시원하게 들이켜기엔 너무 거친 술만 남는다. 그래서 양조장 근처에서 마시는 술이 최고다. 양조장에서 바로 구입한 맥주를 마시면 더할 나위 없고 말이다.

특히 라거같이 가벼운 스타일의 맥주일수록 이런 결점이 잘 드러난다. 라거는 만들기가 정말 까다로운 술이며, 좋은 장비들이 필요하다. 대기업에서 주로 라거만 만드는 이유는 전 세계에서 소비되는 맥주의 90% 이상이 라거이기 때문이며, 몇백억의 고급 장비들과 고가의 실험 장비들로 좋은 품질의 라거를 만들 수 있기 때문이다.

국내의 수제 맥주 양조장은 약 150개가량 되는데, 저마다 특기 맥주가 있다. 브루어의 기호에 따라, 또는 기술력에 따라 잘 만드는 맥주가 하나씩은 꼭 있다는 뜻이다. 시그너처 맥주랄까? 어떤 양조장은 사워 비어를 주력 상품으로 하고, 어떤 곳은 독일식 맥주만 만든다. 흑맥주에 특화된 양조장도 있다. 나는 라거와 쌀맥주를 좋아해 그 두 종류에 지대한 정성을 쏟는다. 앞서 말했듯 쉽지 않은 술인데, 그게 내가 이렇듯 고통스럽게 오랜 시간 술을 만드는 이유 중 하나이기도 하다. 라거는 단순한 맛 안에 여러 가지 감춰진 풍미를 이끌어내며 동시에 결점은 드러나지 않도록 해야 하는 맥주이니까. ‘라거가 저급한 맥주다’라는 대중의 통념과 달리, 다른 맥주의 거의 2, 3배 정성이 들어간다고 할 수 있다.

이렇게 복잡한 변수가 존재하지만, 맥주는 철저히 계산적인 술이자 음식이다. 만들면서도 늘 신기하다. 알코올 도수, 쓴맛, 입안 감촉, 향과 맛을 정하고 그에 맞는 맥아, 호프, 효모를 골라 원료 배합 비율을 찾으면 딱 그 맛 그대로 구현이 가능하다. 물론 그 과정에서 브루어의 스킬이 중요한 요소로 작용하지만 말이다. 나는 답이 딱 떨어지는 수학이 좋아서 이과를 간 사람이다. 맥주의 계산적인 부분이 그런 나의 성향과 잘 맞았다.

두 손과 머리, 가슴으로 일하는 사람은 예술가라고 했다. 나는 그 문장을 볼 때마다 설레곤 했는데, 그러면서도 늘 맥주를 만드는 건 예술의 영역이 아니라고 단호하게 말했다. 맥주를 만드는 것은 육체노동과 극도의 스트레스가 응집된 일이고, 나는 그저 다치지 않고 열심히 일에 집중하는 것이 중요하다고 여겼다. 그건 아무래도 기술자의 영역 아닐까? 하지만 돌이켜보면, 나는 맥주 하나를 만들기 위해 여행도 가고, 음악 감상도 하고, 전시회도 찾아다녔다. 여러 아티스트의 작품을 보며 맥주의 영감을 얻었고, 맥주에 이름을 붙이는 정도의 일에서도 가히 ‘창작의 고통’을 맛보곤 했다.

그래서 나는 맥주를 만드는 예술가가 되기로 했다. 이 나이가 되도록 쉬운 일이 매력 없게 느껴지는 걸 보니 이번 생에는 마음 편히 살기 그른 것 같고, 차라리 더 높은 지향점을 갖기로 한 것이다. 걱정은 마시라. 그렇다고 바네하임의 맥주에서 뭔가가 달라지지는 않을 테니까. 나는 작은 것 하나도 타협하지 않고, 뭐든 의심하고 고민하며, 창작의 고통을 오롯이 받아들이는 과정을 지금처럼 묵묵히 해나갈 것이다. 내게 양조란, 원래가 그런 일이기 때문이다.

김정하는 대한민국 1호 여성 브루마스터로, 브로이하우스 바네하임의 오너 브루마스터다.

Credit

- EDITOR 오성윤

- WRITER 김정하

- ILLUSTRATOR MYCDAYS

- ART DESIGNER 주정화

MONTHLY CELEB

#카리나, #송종원, #채종협, #롱샷, #아이들, #제노, #재민

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식