STYLE

군사전문가가 <강철부대>에서 ‘모에’를 느낀 이유

<강철부대>가 가진 매력의 요체는 '모에'에 있었다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

최근 20~49 연령대에서 동시간대 시청률 1위 프로그램이 채널A 예능 <강철부대>라는 얘기를 들었을 때, 나는 의심했다. 남자들이 군복 입고 전투훈련을 하는 것, 그 어디에 시청률 1위의 매력이 있을까. 그런 의문을 머리 한쪽에 구겨 두고 <강철부대>를 보기 시작했고, 결국 지난 회차를 다 따라잡아 버리고 말았다. 문득 이 프로그램을 시청하기 시작한 본연의 목적을 다시 떠올리며 정신을 차리고서야, 이 프로그램이 가진 매력의 요체가 ‘모에(萌え)’라는 결론에 다다랐다.

‘모에’는 일본 애니메이션 쪽에서 퍼진 표현이다. 기본적으로는 ‘귀여워서 어쩔 줄 모르게 되는 대상, 상태’를 의미한다. 일반적인 감정의 상태, 취향, 경향을 아득히 넘어서는 소위 오타쿠들의 영역이기도 하다. ‘모에(하다)’라는 것은 문화적 코드, 인터넷 상의밈(meme)으로 확장된 상태다. 이 ‘모에’가 갖는 이미지의 뿌리는 단순하게 말하면 ‘귀여움’이다. ‘귀여움’은 국적, 문화, 역사를 넘어서는 이미지이다. 갓 태어난 아기를 떠올리면 무슨 말인지 알 수 있을 것이다. 심지어 종의 영역도 넘어선다. 갓 태어난 동물을 보면 다른 종, 태생이라 하더라도 공통적으로 귀엽다는 인식을 가진다. 귀여움은 어쩌면 우주와 차원을 넘어서 통하는 것인지도 모른다.

‘귀여움은 국적, 문화, 역사를 넘어서고 종의 염색체를 포용하며 아침내 우주와 차원을 넘는 유니버스의 기준’이라는 생각을 가장 극적으로 발전시킨 것은 귀여운 캐릭터들이 나오는 애니메이션을 사랑하는 일본의 오타쿠들이었다. ‘이 정도의 귀여움이라니 이건 그냥 귀여움이 아니야’, ‘기존의 생각, 표현, 개념으로는 표현할 수 없는 그 무엇이야’라는 생각들이 모여 ‘모에’라는 문화적 코드, 밈이 생겨난 것이다.

그러나 ‘모에’는 단순한 귀여움에 그치는 것이 아니다. ‘모에’의 특징은 그것이 기존의 ‘귀여움’과 층을 달리한다는 것이다. ‘귀여움’에는 최소한의 상식, 경향이 있다. 모두가 공감할만한 귀여움이라서 귀여운 것이다. 아기, 소녀, 개나리꽃, 몽실구름 같은 것 말이다. ‘모에’는 지극히 개인적인 취향의 것을 인정한다는 점에서 보통의 ‘귀여움’과 다르다. 세라복을 입은 할아버지, 턱수염 난 탈모 아저씨, 개미지옥풀, 해안에 굳어버린 용암도 ‘모에’할 수 있는 것이다.

<강철부대>의 시청률 얘기를 하다 여기까지 왔다. 나는 이 ‘모에’를 <강철부대> 에피소드 ‘타이어 격투’ 편에서 느꼈다. 타이어 격투란 흙탕물 참호 속에서 타이어를 붙들고 깃발을 빼앗거나 상대를 밖으로 밀어내면 이기는 게임으로, UDT 팀의 김상욱(종합격투기 선수 출신)이 특전사 팀의 박준우(트로트 가수 박군)가 맞붙었다. 두 사람은 곧 전신이 흙탕물투성이가 됐다. 얼룩덜룩한 얼굴은 일그러졌고 가쁜 호흡은 쉽사리 가라앉지 않는다. 나이가 7살 많은 박준우는 내내 고전하지만 끝까지 포기하지 않았고, 격투기 선수 출신인 김상욱도 상대를 제압하지는 못한다.

<강철부대>의 시청률 얘기를 하다 여기까지 왔다. 나는 이 ‘모에’를 <강철부대> 에피소드 ‘타이어 격투’ 편에서 느꼈다. 타이어 격투란 흙탕물 참호 속에서 타이어를 붙들고 깃발을 빼앗거나 상대를 밖으로 밀어내면 이기는 게임으로, UDT 팀의 김상욱(종합격투기 선수 출신)이 특전사 팀의 박준우(트로트 가수 박군)가 맞붙었다. 두 사람은 곧 전신이 흙탕물투성이가 됐다. 얼룩덜룩한 얼굴은 일그러졌고 가쁜 호흡은 쉽사리 가라앉지 않는다. 나이가 7살 많은 박준우는 내내 고전하지만 끝까지 포기하지 않았고, 격투기 선수 출신인 김상욱도 상대를 제압하지는 못한다.

마침내 체력의 한계에 도달한 두 사람은 암묵적인 합의 속에서 최후의 몸싸움을 위해 잠시 떨어진다. 이때 갑자기 박준우가 소리친다. “아! 믹스커피 맛있다!” 주변에서 응원하던 대원과 제작진은 어리둥절하다. 저게 지금 무슨 소리야? 그리고 곧 깨닫는다. 코와 입으로 들어간 참호의 흙탕물을 ‘믹스커피’라고 표현한 것이다. 그리고 거기에 그치지 않고 참호 속의 흙탕물을 두 손으로 감싸 입에 머금은 후 ‘푸!’하고 공중에 내뱉는다. 긴장이 팽팽하던 촬영장에 웃음판이 벌어졌다.

마침내 체력의 한계에 도달한 두 사람은 암묵적인 합의 속에서 최후의 몸싸움을 위해 잠시 떨어진다. 이때 갑자기 박준우가 소리친다. “아! 믹스커피 맛있다!” 주변에서 응원하던 대원과 제작진은 어리둥절하다. 저게 지금 무슨 소리야? 그리고 곧 깨닫는다. 코와 입으로 들어간 참호의 흙탕물을 ‘믹스커피’라고 표현한 것이다. 그리고 거기에 그치지 않고 참호 속의 흙탕물을 두 손으로 감싸 입에 머금은 후 ‘푸!’하고 공중에 내뱉는다. 긴장이 팽팽하던 촬영장에 웃음판이 벌어졌다.

그 때 나는 느꼈다. 아! 모에하다! 이 남자, 박준우는 모에하다. 착 달라붙은 짧은 곱슬머리, 그려낸 진한 눈썹, 움푹 팬 쌍꺼풀, 온 얼굴을 덮은 얼룩덜룩한 흙탕물, 심미성이 극히 떨어지는 한국군 군복 등 모든 것이 내가 선호하는 이미지가 아님에도 이유를 알 수 없는 어떤 작용 때문에 - 아마 ‘믹스커피’라는 마법의 주문에 내 눈앞에 필터가 씐 것이리라 - 갑자기 모든 것이 모에했다. 이 맛에 강철부대, 강철부대 하는 거구나. 사람들은 여기에 빠진 것이라고 생각했다. 이 모에함 앞에 남자든 여자든 군필이든 미필이든 그런 것은 상관없다. 이 남자는, 이 출연자들은, 이 프로그램은 모에하다. 남녀노소에 상관없고 성장배경, 학력, 취향 등에 상관없이 모두가 좋아할 프로그램이 맞았다.

내 주변 사람들에게 ‘강철부대’를 보았느냐 좋아하느냐 물어봤다가 흥미로운 포인트를 찾아냈다. 아주 흔한 표현으로, 안 본 사람은 있어도 한 번 본 사람은 없었다. 그리고 스스로를 애청자로 정의한 이들은 이 프로그램을 왜 좋아하는지에 대한 질문에 한 가지 답을 꼬집어서 대답하지 못했다. 그리고 다른 사람들은 이 프로그램을 왜 좋아할 것 같냐고 묻자, 남들 생각은 해보지 못했다고 했다. 그리고 그런 자신의 상태에 대해 스스로도 이상하게 생각했다. 그래. 바로 그건 ‘모에’의 현상이었다. 모두가 ‘강철부대’와 그 출연자들, 그 사건들 그리고 거기에서 형성되는 캐미스트리에 절여진 셈이다.

내 주변 사람들에게 ‘강철부대’를 보았느냐 좋아하느냐 물어봤다가 흥미로운 포인트를 찾아냈다. 아주 흔한 표현으로, 안 본 사람은 있어도 한 번 본 사람은 없었다. 그리고 스스로를 애청자로 정의한 이들은 이 프로그램을 왜 좋아하는지에 대한 질문에 한 가지 답을 꼬집어서 대답하지 못했다. 그리고 다른 사람들은 이 프로그램을 왜 좋아할 것 같냐고 묻자, 남들 생각은 해보지 못했다고 했다. 그리고 그런 자신의 상태에 대해 스스로도 이상하게 생각했다. 그래. 바로 그건 ‘모에’의 현상이었다. 모두가 ‘강철부대’와 그 출연자들, 그 사건들 그리고 거기에서 형성되는 캐미스트리에 절여진 셈이다.

일찍이 영화 <서편제(1993)>에는 이 ‘모에’의 상태를 굉장히 잘 표현한 대사가 나온 바 있다. 판소리를 가르치던 유봉(김명곤 분)이 극 중 인물인 어린 동호에게 전하는 말이다. “이놈아, 지 소리에 지가 미쳐서 득음을 하면 부귀공명보다도 좋고 황금보다도 좋은 것이 이 소리속판이여, 이놈아!” 이것이 ‘모에’와 다르지 않다. ‘자기 취향에 스스로 크게 만족하여 뿅 가면 세상 그 어떤 것보다도 좋은 것’이 바로 ‘모에’인 것이다.

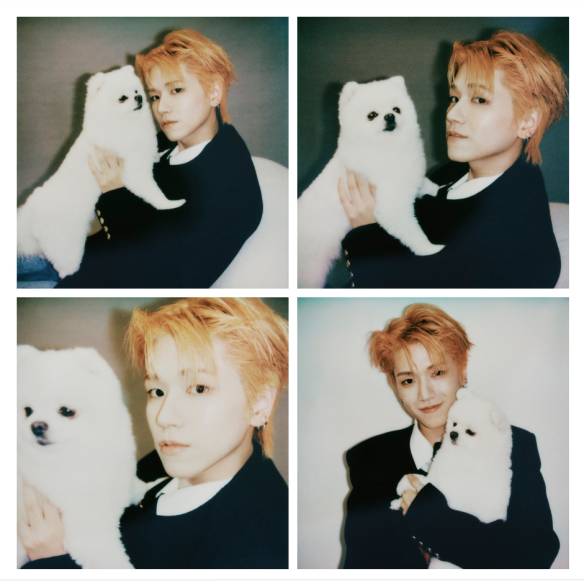

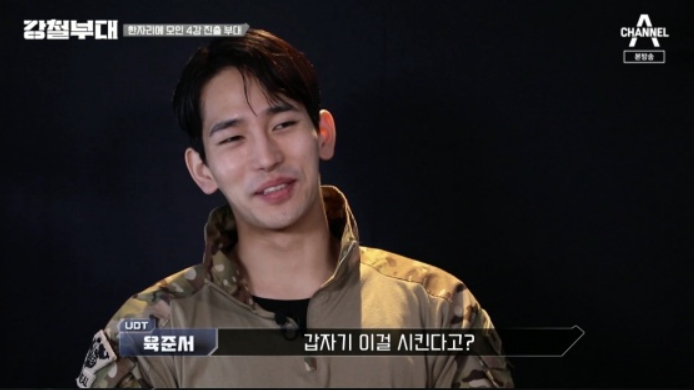

그렇게 ‘강철부대’ 박준우의 ‘모에’를 느낀 후 평소 잘 먹지 않는 믹스커피의 맛에 빠졌고 부사관들이 좋아졌고 특전사에 대한 애호가 생겼으며 퇴역 후 수납해 놓았던 군복을 꺼내 스타일러에 돌렸다. 그리고 지금까지 방영된 ‘강철부대’를 바닥에 남은 프링글스 아껴 먹듯이 보고 있는데 아, 이것 참….육준서는 또 뭐야. 쟤도 심하잖아. 전투훈련 끝난 뒤에 아이패드에 애플 펜슬로 스케치라니 그건 반칙이잖아, 이 사람아.

그렇게 ‘강철부대’ 박준우의 ‘모에’를 느낀 후 평소 잘 먹지 않는 믹스커피의 맛에 빠졌고 부사관들이 좋아졌고 특전사에 대한 애호가 생겼으며 퇴역 후 수납해 놓았던 군복을 꺼내 스타일러에 돌렸다. 그리고 지금까지 방영된 ‘강철부대’를 바닥에 남은 프링글스 아껴 먹듯이 보고 있는데 아, 이것 참….육준서는 또 뭐야. 쟤도 심하잖아. 전투훈련 끝난 뒤에 아이패드에 애플 펜슬로 스케치라니 그건 반칙이잖아, 이 사람아.

Who`s the writer?

남보람은 전쟁사 연구자다. 워싱턴 미육군군사연구소와 뉴욕 유엔아카이브에서 일했고 ‘전쟁과 패션’ 시리즈 <샤넬을 입은 장군들>, <메디치 컬러의 용병들>을 썼다.

‘모에’는 일본 애니메이션 쪽에서 퍼진 표현이다. 기본적으로는 ‘귀여워서 어쩔 줄 모르게 되는 대상, 상태’를 의미한다. 일반적인 감정의 상태, 취향, 경향을 아득히 넘어서는 소위 오타쿠들의 영역이기도 하다. ‘모에(하다)’라는 것은 문화적 코드, 인터넷 상의밈(meme)으로 확장된 상태다. 이 ‘모에’가 갖는 이미지의 뿌리는 단순하게 말하면 ‘귀여움’이다. ‘귀여움’은 국적, 문화, 역사를 넘어서는 이미지이다. 갓 태어난 아기를 떠올리면 무슨 말인지 알 수 있을 것이다. 심지어 종의 영역도 넘어선다. 갓 태어난 동물을 보면 다른 종, 태생이라 하더라도 공통적으로 귀엽다는 인식을 가진다. 귀여움은 어쩌면 우주와 차원을 넘어서 통하는 것인지도 모른다.

‘귀여움은 국적, 문화, 역사를 넘어서고 종의 염색체를 포용하며 아침내 우주와 차원을 넘는 유니버스의 기준’이라는 생각을 가장 극적으로 발전시킨 것은 귀여운 캐릭터들이 나오는 애니메이션을 사랑하는 일본의 오타쿠들이었다. ‘이 정도의 귀여움이라니 이건 그냥 귀여움이 아니야’, ‘기존의 생각, 표현, 개념으로는 표현할 수 없는 그 무엇이야’라는 생각들이 모여 ‘모에’라는 문화적 코드, 밈이 생겨난 것이다.

그러나 ‘모에’는 단순한 귀여움에 그치는 것이 아니다. ‘모에’의 특징은 그것이 기존의 ‘귀여움’과 층을 달리한다는 것이다. ‘귀여움’에는 최소한의 상식, 경향이 있다. 모두가 공감할만한 귀여움이라서 귀여운 것이다. 아기, 소녀, 개나리꽃, 몽실구름 같은 것 말이다. ‘모에’는 지극히 개인적인 취향의 것을 인정한다는 점에서 보통의 ‘귀여움’과 다르다. 세라복을 입은 할아버지, 턱수염 난 탈모 아저씨, 개미지옥풀, 해안에 굳어버린 용암도 ‘모에’할 수 있는 것이다.

채널A

채널A

채널A

그 때 나는 느꼈다. 아! 모에하다! 이 남자, 박준우는 모에하다. 착 달라붙은 짧은 곱슬머리, 그려낸 진한 눈썹, 움푹 팬 쌍꺼풀, 온 얼굴을 덮은 얼룩덜룩한 흙탕물, 심미성이 극히 떨어지는 한국군 군복 등 모든 것이 내가 선호하는 이미지가 아님에도 이유를 알 수 없는 어떤 작용 때문에 - 아마 ‘믹스커피’라는 마법의 주문에 내 눈앞에 필터가 씐 것이리라 - 갑자기 모든 것이 모에했다. 이 맛에 강철부대, 강철부대 하는 거구나. 사람들은 여기에 빠진 것이라고 생각했다. 이 모에함 앞에 남자든 여자든 군필이든 미필이든 그런 것은 상관없다. 이 남자는, 이 출연자들은, 이 프로그램은 모에하다. 남녀노소에 상관없고 성장배경, 학력, 취향 등에 상관없이 모두가 좋아할 프로그램이 맞았다.

채널A

일찍이 영화 <서편제(1993)>에는 이 ‘모에’의 상태를 굉장히 잘 표현한 대사가 나온 바 있다. 판소리를 가르치던 유봉(김명곤 분)이 극 중 인물인 어린 동호에게 전하는 말이다. “이놈아, 지 소리에 지가 미쳐서 득음을 하면 부귀공명보다도 좋고 황금보다도 좋은 것이 이 소리속판이여, 이놈아!” 이것이 ‘모에’와 다르지 않다. ‘자기 취향에 스스로 크게 만족하여 뿅 가면 세상 그 어떤 것보다도 좋은 것’이 바로 ‘모에’인 것이다.

채널A

Who`s the writer?

남보람은 전쟁사 연구자다. 워싱턴 미육군군사연구소와 뉴욕 유엔아카이브에서 일했고 ‘전쟁과 패션’ 시리즈 <샤넬을 입은 장군들>, <메디치 컬러의 용병들>을 썼다.

Credit

- Writer 남보람(전쟁사 연구자)

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식