LIFE

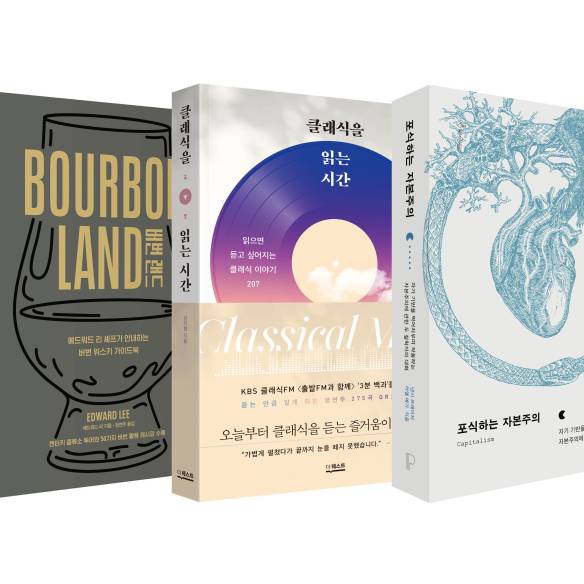

<에스콰이어> 에디터들이 뽑은 8월의 책

중쇄를 거듭해 더 많은 사람이 읽었으면 하는 책들을 <에스콰이어> 에디터들이 골랐다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

More Copies, Please!

」

「

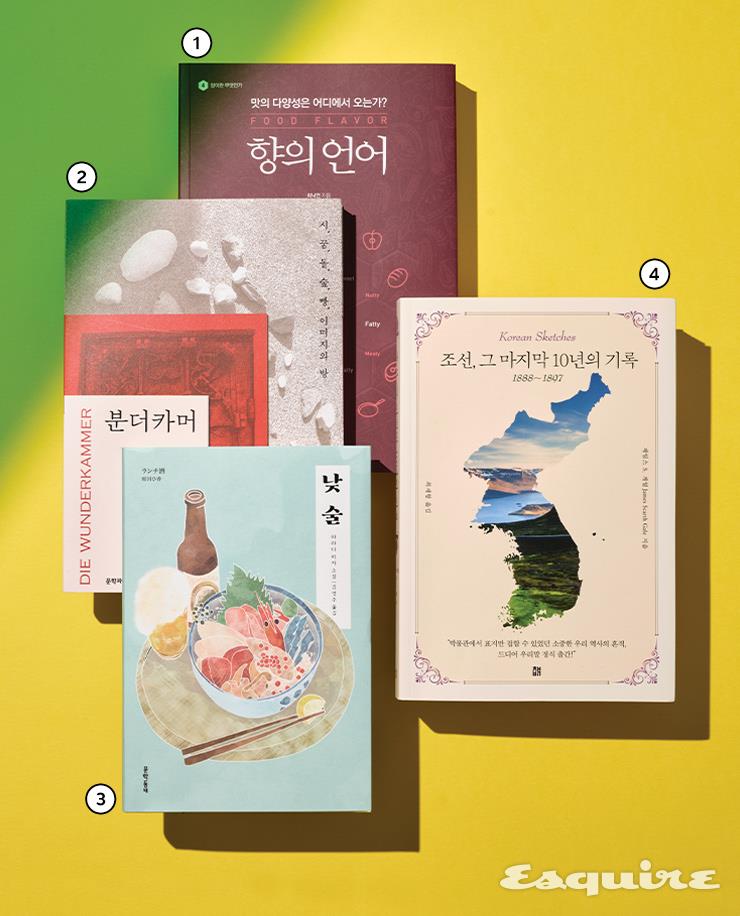

최낙언ㅣ예문당 ① 향의 언어

」<향의 언어>는 그저 그런 설명서나 교육서가 아니다. 이 책은 식음료의 맛 묘사에도 환원주의적 접근이 필요하다고 강력하게 주장하는 한 식품공학자의 선언문이다. 저자인 최낙언이 주장하는 환원의 세계에서 ‘양고기 특유의 누린내’는 ‘나이 든 양의 지방에 축적된 카프릴산 및 펠라르곤산의 냄새’로 더 정확하게 표현된다. ‘내추럴 와인 특유의 펑키한 향취’라는 두루뭉술한 말은 ‘브레타노마이세스 균이 만든 향기 물질과 이를 강화하는 초산 등 휘발성 산의 작용’으로, ‘테루아의 특성을 담고 있는 미네랄리티’는 ‘산소가 부족한 환경에서 생성된 황화합물과 금속의 느낌을 주는 과한 신맛의 결합으로 느껴지는 복합적 감각’으로 표현될 수 있겠다. 물론 감각을 전달하는 데 저자의 환원주의적 접근이 반드시 효율적이진 않을 수도 있다. 이런 표현은 독자 역시 저자와 비슷한 수준의 지식을 가지고 있어야 전달의 목적을 이룰 수 있기 때문이다. 다만 이러한 환원주의적 사고는 비과학적인 감상 비평을 걸러내는 데 무척 중요하다. 먹고 마시는 데 남들보다 좀 더 깊은 관심을 가진 사람이라면, 일독한 후 서재에 비치해두고 사전처럼 활용하기를 추천한다. 박세회

「

윤경희ㅣ문학과지성사 ② 분더카머

」이 책은 문학평론가 윤경희의 내면 깊숙이 자리한 이미지와 언어를 다룬다. 유학 시절 즐겨 보던 이국의 TV 프로그램부터 <잃어버린 시간을 찾아서> 속 눈에 띄지 않는 한 구절에 이르기까지. 그것들은 “미적으로 높이 평가되는 예술 작품의 원형이나 고도로 완성된 지적인 사유의 언어”와는 아무래도 거리가 먼 것들이니, 작가는 이 원고 뭉치를 이렇게 부른다. ‘분더카머(희귀한 사물을 수집해 진열한 방).’ 언뜻 가볍게 들리는 주제이지만 사실 읽기에 쉬운 책은 아니다. 비문에 대한 거부감이나 단문에 대한 강박이 없는 비효율적 문장들에 옛 문학가, 예술가, 철학자들의 이름과 개념어들이 무심하게 흩뿌려져 있다. 특유의 호흡에 익숙해지기 무섭게 실험적 형식이 끼어들며, 어느 장은 의심의 여지없이 산문시다. 신기한 건 그럼에도 어느 하나 섣부르거나 피로하게 느껴지지가 않는다는 것. 아마도 이것들이 지식이나 미감을 뽐내고자 하는 욕심이 아니라 해당 이야기를 가장 잘 전달할 수 있는 방식에 대한 치열한 고민의 발로이기 때문일 것이다. 비록 그 고민이 통상적인 기준에서 다소 벗어나 있겠지만, 어쩌겠는가. 그게 바로 분더카머인 것을. 이 페이지에 소개하기로 한 이유도 그렇듯 낯선 책이기 때문이다. 이토록 개별적이고 진실되면서도 매혹적인 누군가의 방을 깊이 들여다보는 건 아무래도 흔치 않은 기회이니까 말이다. 오성윤

「

하라다 히카ㅣ문학동네 ③ 낮술

」낯선 이와 대화의 물꼬를 트는 여러 방법 중 하나는 공통의 관심사를 찾는 것이다. “어떤 음식을 좋아하세요?” 정도가 적당하겠다. 먹지 않고 사는 사람은 없으니 말이다. 300페이지가 조금 넘는 <낮술>이 친근한 이유도 마찬가지다. <낮술>의 절반은 먹는 이야기이기 때문이다. 주인공 ‘쇼코’의 일은 밤에 시작해 아침에 끝난다. 퇴근 후 먹는 ‘아점’이 그녀의 유일한 끼니다. 하루에 한 끼밖에 먹지 않기 때문에 메뉴 선정에 특히 더 고심한다. 단, 술은 필수다. 술을 팔지 않는 곳은 결코 들어가지 않는다. 양고기 치즈버거, 유자소금 맛 오징어귀와 같이 독특한 요리와 술을 곁들이는 대목에선 침이 고인다. 실존하는 주점을 바탕으로 한 세밀한 묘사가 글의 맛을 돋운다. 덩달아 낮술을 즐기고 싶어질지도 모른다. 여기까진 드라마 <고독한 미식가>와 비슷하다. 하지만 이 책의 ‘메인 디시’는 따로 있다. 쇼코가 일을 하며 만나게 되는 여러 의뢰인들이 그 주인공이다. 잡지 편집장, 치매 환자, 아이돌 오타쿠 등 다양한 인물상이 등장해 달콤쌉쌀한 에피소드를 풀어놓는다. 무언가를 상실한 사람이 어떻게 행동하고 성장해가는지에 대해 쓰고 싶었다는 작가의 의도가 잘 녹아 있다. 일상적인 소재로 몰입을 유도한 다음 에피소드로 간을 맞춘 후 주인공의 깊숙한 이야기로 소설을 완성하는 작가의 솜씨가 마치 베테랑 요리사 같다. 박호준

「

제임스 S. 게일ㅣ책비 ④ 조선, 그 마지막 10년의 기록

」처절해 보이는 제목과 어딘가 ‘국뽕’을 자극하는 듯한 표지는 선입견을 주기 충분했다. 구한말의 역사를 생각해보면, 어디를 어떻게 봐도 비극적이지 않은가. 그러나 예상과 달리 책은 시종일관 유쾌하다. 국운이 다한 상황과는 별개로, 외국인 학자의 눈에 한반도에 사는 해학의 민족은 어떻게든 유머의 힘을 빌려 살아가고 있었다. 저자인 제임스 게일이 양반뿐 아니라 상민과 노비의 삶을 두루 지켜봤기에 기록할 수 있었던 풍경이다. 게일은 1888년 선교사로 입국해 조선의 역사와 언어, 문화를 연구하며 어마어마한 양의 영문 저술을 남겼다. 이 중 학술회의 기록인 <코리아에 대한 중국의 영향력>, 조선 교회 선구자들의 이야기를 담은 <밴가드> 등이 일찌감치 번역되어 나왔다. 조선인의 삶을 담은 이 에세이집은 19세기 말에 미국과 영국 등에서 출간되었으며, 얼마 전까지만 해도 서울역사문화 박물관에서 표지 정도만 볼 수 있었던 귀중한 사료였다. 2018년에 처음 번역되어 출간됐으나 아직 접한 사람이 그리 많지는 않은 듯하다. 100여 년 전 한반도의 풍경을 생생하게 접할 수 있는 이 유쾌한 민중 역사서(?)가 더 널리 읽히길 바라는 마음으로 증쇄를 주장해본다. 귀한 손님이 묵는다고 내놓은 아랫목에서 잤다가 바비큐가 될 뻔한 사연이나, 조선인들이 먹는 엄청난 양의 식사에 대한 묘사 덕분에 읽는 내내 입가에서 웃음이 떠나지 않는다. 참고로, 성미 급한 조선인들이 매일 하는 말은 영문으로 음차해 이렇게 표기해두었다. ‘Ossa, Quippe, Ullin, Soki, Balli, Patpi, chiksi’. 지금도 자주 쓰는 말인 만큼, 한번 맞혀보시길. 김현유

Credit

- EDITOR 오성윤

- PHOTOGRAPHER 정우영

- DIGITAL DESIGNER 김희진

JEWELLERY

#부쉐론, #다미아니, #티파니, #타사키, #프레드, #그라프, #발렌티노가라바니, #까르띠에, #쇼파드, #루이비통

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식