1억짜리 텅 빈 액자와 합성으로 채워진 사진집, 사기꾼이 되기로 한 예술가들

텅 빈 프레임에 이름을 붙인 작품과 합성 사진으로 채워진 사진집은 예술일까, 사기일까? 우리가 그 안에서 발견할 수 있는 새로운 가치는, 또 경계해야 할 요소는 무엇일까?

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

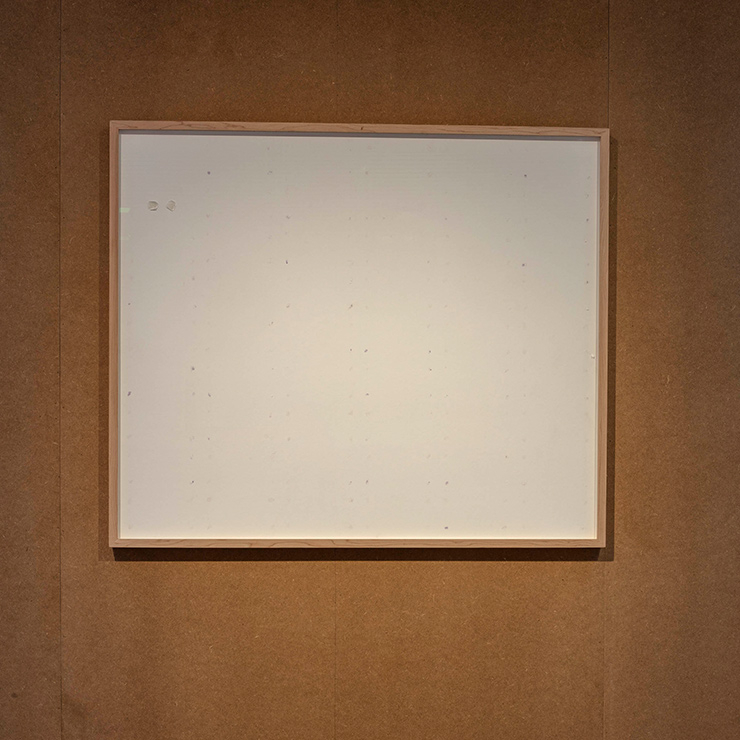

'Take the Money and Run', Jens Haaning, 2021. ⓒNiels Fabæk / Kunsten Museum of Modern Art Aalborg.

그리고 나는 사실 이 사건의 그 무엇보다, 여기까지 읽은 독자의 감상이 궁금하다. 새롭게 느껴지는가? 기상천외한가? 현대미술계에 또 하나의 문제작이 등장했다는 감동이 드는가? 어쩌면 그럴 수도 있을 것이다. 별 감흥이 없는 사람도 있을 테고. 이 사건에 대해 듣는 실제 지인의 절반 정도도 헛웃음이나 미지근한 대꾸를 내놓았다. 아예 대놓고 한숨을 쉬는 사람도 있었다. “이제 나는 이런 종류의 작품은 듣기만 해도 질리는 것 같아.” 기억이 맞다면 그는 마우리치오 카텔란이 재작년 아트 바젤 마이애미에서 <Comedian>을 선보였을 때부터 이미 피로해했던 것 같다. 덕테이프로 벽에 붙인 바나나가 12만 달러에 팔렸을 때부터. 그러니 우리가 가진 피로감이란 이런 질문으로 치환될 수도 있을 것이다. “마르셀 뒤샹이 20세기 초에 발표했다고 해도 믿을 만한 작품들이 어째서 오늘날에도 계속 화제를 모으는 걸까?” “현대미술은 여전히 흥미로운 형식 실험의 장일까?” “우리 시대의 미술계 시스템과 기술의 발달 방향, 매체 환경이 작가들로 하여금 너무 손쉬운 작업 방식과 논란을 택하도록 하는 건 아닐까?”

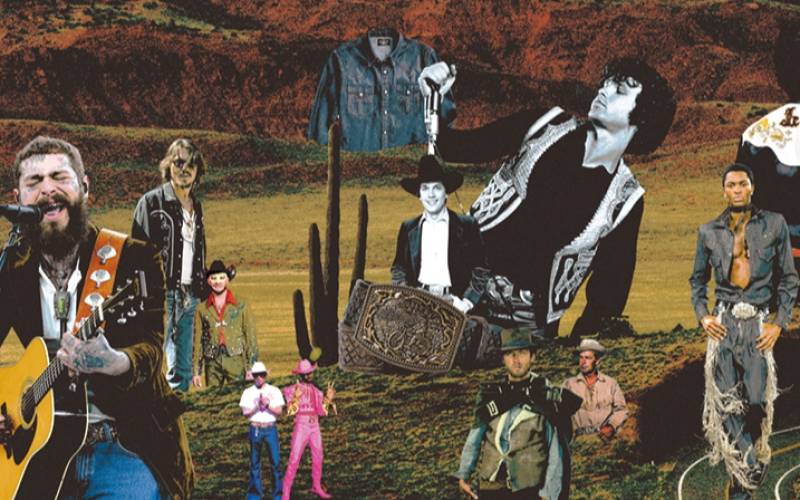

덴마크 쿤스텐현대미술관의 기획전 ‘Work it Out’에 걸린 ‘Take the Money and Run’. 옌스 하닝 작가는 2개의 빈 액자를 보내며 ‘미술관의 돈을 작가가 갖고 튀었다’는 사실이 이 작품의 핵심이라고 설명했다. 그리고 그는 실제로 미술관에서 작업 재료로 빌려준 돈을 반환하기를 거부하고 있다.

NORTH MACEDONIA. 2020. Veles. Veles street scene at night.

놀랍게도, 옌스 하닝의 입장은 법적 관점에서도 영 터무니없는 것만은 아니다. 적어도 예술에 관한 법리와 판례를 정리한 책 <예술법>을 펴냈던 뉴욕주 변호사 캐슬린 김의 설명에 따르면. “쿤스텐현대미술관은 소득 불균형에 대한 옌스 하닝의 과거 두 작품을 ‘재해석한 작품’을 의뢰했고, 이에 대한 대가를 지급하기로 약정했죠. 그리고 작가의 설명에 따르면 새로운 작품은 “내가 그들(미술관)의 돈을 가져갔다는 것이고, 이는 계약 위반이며, 계약 위반은 그 작품의 일부”인 것이고요. 만약 계약서 내에 새로운 작품에 대한 내용이 구체적으로 특정되었다면 모를까, 작가가 ‘재해석’한 작품이 빈 캔버스 안에 담은 ‘개념’과 ‘주제’라면 계약 위반이라고 할 수 있을까요? 미술관도 환불을 요청하고 고소 의사를 표했던 처음과 달리 작품을 전시하고 있잖아요.” 그녀는 이미 해당 논란에 대해 잘 알고 있었고, 어떤 사건인지 구체적으로 설명하기도 전에 법적 관점은 물론 감상까지 내놓았다. ‘성공한 개념 예술 행위’라고 생각한다고. 법정에서 따질 만한 쟁점들에 대해 질문을 이어나가던 어느 순간에는 뾰족한 일침을 가하기도 했다. 이 작업에서 작품은 곧 작가의 주장이고, 그렇기에 그 가치를 법조계의 관점에서 판단하려고 하면 안 된다는 것이었다. “법률가들이 과연 예술을 어떻게 평가할 수 있을까요? 법률가들이 할 수 있는 건 기존의 법령에 따라 저작권침해 여부, 계약 위반 여부 등을 좁게 해석하고 판단하는 것뿐이죠. 법적 분쟁의 영역과 예술 평론의 영역은 달라요. 설사 법정에서 위법 또는 위반이라는 판단이 나오더라도 예술적 맥락에서의 해석은 정반대일 수 있잖아요.”

NORTH MACEDONIA. 2020. Veles. Apartment building at dusk.

서울대학교 미대의 심상용 교수 역시 ‘Take the Money and Run’에 대한 견해를 물었을 때 가장 먼저 관점의 차이에 대해 언급했다. “’예술이냐 사기냐’ 하는 건 아주 오래전부터 이어져온 논쟁이죠. 저도 다양한 사안을 갖고 법조인들과 많은 토론을 했지만, 결국 어떻게 해도 서로를 설득할 수는 없어요. 관점의 문제니까요. 개념미학에 소신을 갖는 분들은 자기만의 분명한 행위와 명분이 있다면 설득이 되든 안 되든 모두 미술 행위로 간주해야 한다고 생각하잖아요. 아주 최소한의 행위라고 해도요. 그게 일종의 시대정신인 거죠.” 그는 특정 작업의 의도를 파헤쳐 미술인지 아닌지 임의로 판단할 수는 없다고 했다. 하지만 그런 포용성 아래 구태의연한 개념 미술 작품이 너무 많이 나오는 것 같다는 의혹, 그것 역시 일리는 있다고 했다. “말씀하신 것처럼 더 이상 재미없는 성격의 작품이 많이 나오는 것 같아요. 재미도 없고 의미도 없는 것들. 그런데 사실 그런 건 저널들이 좋아하는 것 같아요. 어쨌든 이슈가 되잖아요. 제가 학계를 대변하는 건 아니지만, 어쨌든 학계에서는 그런 것들을 ‘그냥 만들어져야 하니까 계속 만들어지는 소스’로 바라보는 것 같고요.” 물론 옌스 하닝의 작품이 그런 부류에 속한다는 이야기는 아니다. 심상용 교수는 해당 사건에 대해 잘 모르는 상태였기에 당장 그에 대한 생각을 묻기도 어려웠고. 다만 그보다 깊은 통찰, 우리가 왜 그런 작품들을 미심쩍게 바라보게 되었는가 하는 질문에 대한 답은 얻을 수 있었다. “제가 관심을 갖고 있는 현상은, 예술적 가치나 미학적 질을 따지는 논쟁들이 (미술계) 내부에서 나오고 있지 않다는 거예요. 무산되다시피 한 거죠. 그렇다고 ‘예술적 가치란 무엇인가’ 하는 이야기가 끝나버린 게 아니라, 시장에서 계속되고 있는 거예요. 비평적으로 전혀 할 말이 없는 작업도 시장에서는 엄청난 신화처럼 포장되어서 작동하기도 하고. 그런 게 우리 시대의 재미있는 현상, 분열적인 측면이라고 생각해요.”

NORTH MACEDONIA. 2020. Veles. Aquapark on the outskirts of Veles.

작업은 성공적이었다. <The Book of Veles>는 라이카에서 발행하는 사진 잡지 <LFI>에 풀 페이지로 소개되었고, 유명 국제 보도사진 페스티벌인 비자푸르 르 이미지에서 스크리닝되기도 했다. 문제는 그게 ‘백신’으로 작용하지는 않았다는 것뿐이다. 어느 누구도 사진들이 가짜라는 걸 눈치채지 못했으니까. 그래픽 인물들은 게임 캐릭터처럼 기묘했고, 도심 한가운데에 곰이 돌아다니고 있었으며, 모든 글이 엉성하기 짝이 없었는데도 말이다. “진실을 밝히는 데에 이렇게 오래 걸릴 줄은 예상하지 못했죠. 정확한 계획이 있지는 않았어요. ‘몇 주나 걸릴까? 어쩌면 한두 달?’ 나는 누군가가 이상한 점을 발견하고 그것에 대해 질문하며 논란을 만들 거라고 생각했습니다. 그리고 저는 모호한 진술로 토론에 참여한 후 진실을 공개하고 합성 정보에 대해 이야기하게 됐겠죠. 문제는 단순히 그런 일이 일어나지 않았다는 것이고요. 사람들은 그저 박수를 쳐주고 ‘좋아요’를 보냈어요.” 결국 그는 후속 조치로 ‘클로에 미스킨’이라는 가짜 페이스북 계정을 만들었다. 그리고 다양한 것을 팔로우하며 해당 계정을 그럴싸한 인물로 만들고, 비자푸르 르 이미지가 끝난 직후 이런 주장을 하기 시작했다. “이 프로젝트는 사기야. 요나스 벤딕센이 50달러를 주고 그들에게 포즈를 취해달라고 부탁했거든.” 이 페이스북 게시물은 사진계의 문제를 집요하게 비판해온 영국 영화제작자 벤저민 체스터턴의 관심을 끌었고, 결국 그가 <The Book of Veles>의 비밀을 알아냈을 때 요나스 벤딕센도 진실을 밝힐 수 있었다. “저는 사람들이 이 책의 이야기가 그들이 원하는 방식에 부합했기 때문에 그대로 받아들였다고 생각합니다.” 그의 생각에, 마피아 같은 캐릭터들과 공산주의 시대 아파트 블록, 곰이 돌아다니는 황폐한 도심 이미지 때문에 오히려 사람들이 그것을 믿고 싶어 한 측면이 있는 것 같다는 뜻이다. 그러나 다른 견해도 있다. 그의 이름값 때문에, 그가 매그넘 의장까지 지낸 유명 사진가이기 때문에 아무런 논란이 발생하지 않았다는 견해. 실제로 비자푸르 르 이미지의 디렉터 장프랑수아 르로이는 공개적으로 그에게 서운함을 표하며 이렇게 말했다. “우리는 오래 알고 지낸 요나스를 믿었습니다.” 요나스 벤딕센은 서운한 게 없을까? <에스콰이어>가 그에게 보낸 인터뷰 질문지에는 이런 문항도 있었다. “대중뿐 아니라 사진계와 예술계까지도 당신의 작업을 제대로 파악하려 노력하지 않았다는 사실, 표면적으로 이해했다는 사실이 서운하지는 않았나요?” 질문지를 보낼 때 ‘답할 것이 없는 질문은 건너뛰셔도 됩니다’ 라는 첨언을 달았고, 요나스 벤딕센이 돌려준 답변에서는 오직 이 질문이 공란으로 남겨져 있었다.

NORTH MACEDONIA. 2020. Veles. Office used to run fake news websites ⓒJonas Bendiksen / Magnum Photos.

Credit

- EDITOR 오성윤

- DIGITAL DESIGNER 김희진

이 기사엔 이런 키워드!

JEWELLERY

#부쉐론, #다미아니, #티파니, #타사키, #프레드, #그라프, #발렌티노가라바니, #까르띠에, #쇼파드, #루이비통

이 기사도 흥미로우실 거예요!