CAR&TECH

턴테이블을 고를 때 꼭 따져야 할 다섯 가지 측면

바이닐 레코드의 각광과 함께 턴테이블 분야에서도 신제품이 쏟아지고 있다. 문제는 초심자에게 그들 사이의 변별력이 쉽게 와닿지 않는다는 점. 턴테이블을 고를 때 어떤 점을 눈여겨봐야 하는지 5개 항목으로 나눠 정리했다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

좋은 턴테이블의 요건은 오직 ‘진동 차단’과 ‘정속성’에 달려 있다고 해도 과언이 아니다. 턴테이블의 원리는 일종의 바늘이 바이닐 레코드에 새겨진 미세한 골을 타고 흐르도록 하고, 그 진동을 전기신호로 변환시킨 후 앰프로 증폭하는 원리이기 때문이다. 정확하고 균일한 속도로 돌지 않으면 레코드판이 의도한 음악을 만들어내지 못하고, 사용자가 미처 알아채기도 힘든 작은 진동이 간섭으로 작용한다. 좀 거칠게 말해 모두 레코드를 회전시키는 기기인데 몇십만 원대부터 몇억 원대까지 천차만별의 모델이 존재하는 건 그런 이유다. 오차와 간섭이 없는 회전을 구현하려는 집념에서 차이가 나기 때문에. 다만 근소한 차이를 위해 무지막지한 연구개발을 하거나 어처구니없는 소재를 사용하기도 하는 분야인 만큼 초심자에게는 한계 효용이 있다. 무작정 비싼 게 좋겠거니 짐작하기보다는, 어떤 기술과 설계가 들어갔는지 세심히 살펴야 한다는 뜻이다. 진동을 제어하고 정확한 회전을 구현하는 방법에 대한 이해는 제조사와 엔지니어마다 다르다. 기기 자체를 굉장히 무겁게 만드는 곳도 있고, 내부에 일종의 서스펜션 구조를 넣는 곳도 있으며, 역회전하는 다중 플래터(회전판) 구조로 회전 진동을 상쇄하거나 아예 플래터를 공중에 띄워버리는 곳도 있다.

-

Transrotor Rondino FMD

론디노 FMD는 강한 자력으로 플래터를 부양시킨다. 레코드 지지체를 공중에 띄운 채로 돌린다는 뜻이다. 허리를 숙여 아래쪽을 들여다보면 받침과 플래터 사이의 틈을 육안으로 확인할 수도 있다. 다만 보기에 신기하다는 건 부수적인 효과일 뿐, 가장 큰 장점은 역시 기기에서 발생하는 진동이나 지면과 주고받는 공명으로부터 자유롭다는 점이다.

턴테이블은 명칭 그대로 위에 얹은 바이닐 레코드를 ‘턴’시키는 기계다. 문제는 이 회전을 어떻게 만들어내는가 하는 부분. 오늘날에는 거의 자취를 감춘 아이들러 드라이브 턴테이블 같은 것을 제외하면 크게 두 가지 방식으로 나뉘는데, 모터가 직접 플래터를 회전시키는 다이렉트 드라이브와 모터에 연결한 고무 벨트로 플래터를 돌리는 벨트 드라이브가 그것이다. 두 방식에는 각각 장단이 있다. 다이렉트 드라이브는 사용과 관리가 간편하고 비교적 잔고장 걱정이 적다. 속도를 세심히 조절할 수 있고 레코드를 손으로 끌어 역재생을 할 수도 있기 때문에 디제잉 같은 활동에도 적합하다. 다만 코깅(물리적 단속) 등 모터가 구동하며 만들어지는 진동을 완벽히 잡아내기는 어렵다는 게 중론이다. 벨트 드라이브 방식은 이 부분에서 장점이 있다. 모터의 구동을 직접 플래터에 전달하는 대신 벨트라는 매개체를 사용하기 때문. 대신 다이렉트 드라이브에 비해 회전수의 정확성이 떨어질 수 있고, 사용하면서 벨트가 점점 늘어진다는 단점도 있다. 고가 브랜드들은 각 방식의 약점을 저마다의 추가적인 기술로 보완하고 있는데, 초심자를 위한 제품군, 그러니까 500만원 이하 가격대에서는 사실 벨트 드라이브 방식이 대세라고 보면 된다.

-

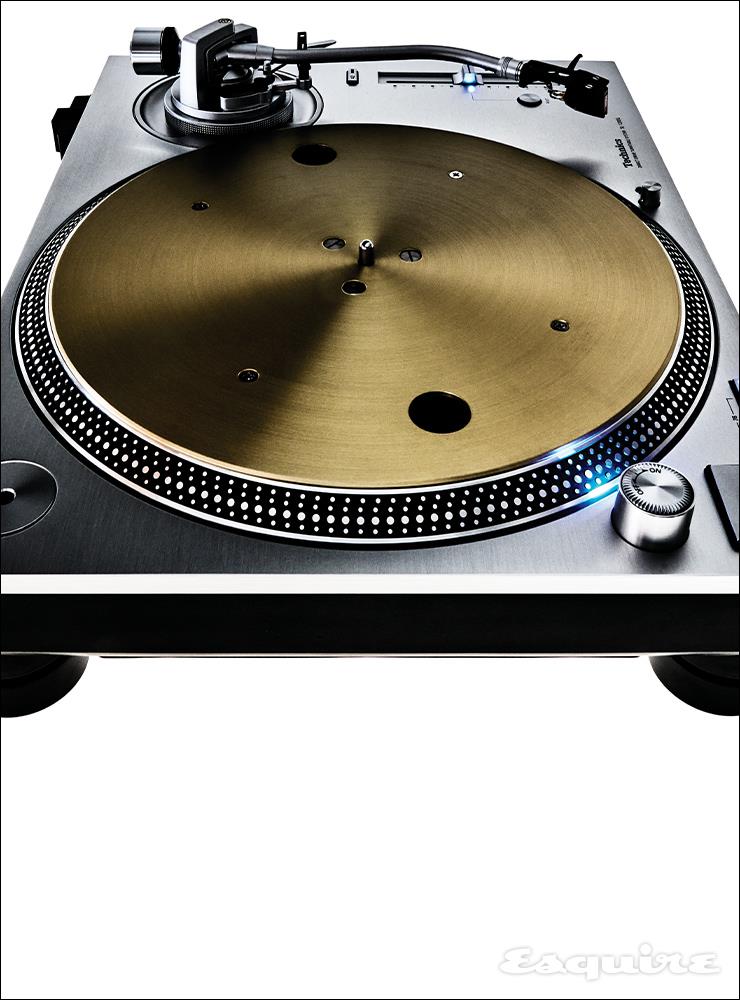

Technics SL-1200G

테크닉스는 다이렉트 드라이브 방식을 대표하는 브랜드. SL-1200은 지금껏 350만 대 이상이 판매된 전설적 라인업으로 특히 SL-1200G는 ‘오늘날의 다이렉트 드라이브 턴테이블의 기준을 재정의한다’는 목표로 만들어진 최상위 모델이다. 대부분의 핵심 부품이 업그레이드됐으며 특히 코어리스 모터와 이중 로터 구조 등 코깅을 제거하기 위한 요소들이 핵심이다.

레코드를 얹고 하단의 동력으로 플래터를 돌린 후 그 위에 바늘을 얹으면 바늘이 레코드 표면의 골에 기록된 소리를 읽어낸다. 톤암이 단순히 ‘바늘을 고정하는 막대기’여서는 안 되는 이유가 여기에서 나온다. 바늘이 골의 좌우와 높이를 정확히 읽고, 그러면서도 레코드에 과한 압력을 주지 않으며, 레코드의 가장자리에 있을 때나 중심부에 다다랐을 때나 동일한 역할을 해야 하기 때문이다. 오디오평론가 이장호는 톤암의 역할을 자동차 차체에 비유한다. “레코드를 도로, 스타일러스(바늘)를 바퀴라고 쳐요. 좋은 타이어를 쓴다고 해도 차체의 조향 장치나 핸들링이 좋지 못하면 주행이 매끄러울 수 없잖아요.” 거친 주행이 바퀴나 도로를 손상시킬 수 있다는 지점에서도 적절한 비유다. 제대로 구동하지 않는 톤암은 스타일러스나 레코드에 악영향을 끼칠 수도 있으니까. 최근에는 중저가 가격대에서 톤암을 따로 교체할 수 있도록 나오는 제품이 많지 않기 때문에, 톤암이 내실 있는 턴테이블을 고르는 게 중요하다. 개별 여건에 최적화할 수 있도록 침압 조정과 안티 스케이팅 세팅이 가능한 톤암을 고르는 게 좋고, 카트리지를 교체할 수 없는 턴테이블은 거들떠보지도 말 것. 카트리지는 소모품이며, 쓰다 보면 반드시 교체해야 할 때가 오니까. 타이어처럼.

-

Clearaudio Master Innovation + TT2

우리가 흔히 보는 피벗톤암의 가장 큰 문제는 ‘중심축(pivot)’이라는 표현처럼 바깥에서 플래터 쪽으로 뻗어오는 형태이기에 레코드 중심으로 이동할 때 호를 그린다는 점이다. 위치에 따라 카트리지 각도가 달라질 수 있으므로 제조사마다 다양한 방식으로 이를 해소하는데, TT2 같은 ‘리니어 트래킹’ 톤암은 카트리지를 직선으로 이동시켜 문제를 해결한다. 물론 말처럼 쉬운 기술은 아니라서, 클리어오디오 같은 브랜드에서나 구현할 수 있다.

턴테이블은 레코드의 홈에 저장된 소리 정보를 읽는 아날로그 매체. 오르골과 원리는 비슷하지만 구현하는 소리의 차원이 다른 만큼 더 많은 것이 필요하다. 카트리지가 골에서 읽어낸 소리 신호는 아주 작기 때문에 포노앰프로 증폭시켜야 하며, 스피커로 전달하기 위해서는 프리앰프 및 파워앰프로 한 번 더 증폭시켜야 한다. 이런 중간 과정은 더 확장될 수도 있는 반면, ‘축약’될 수도 있다. 프리앰프와 파워앰프가 한데 뭉친 인티앰프를 쓰거나, 파워앰프를 품은, 혹은 인티앰프, 심지어 포노앰프까지도 품은 액티브 스피커를 쓰는 식으로. 그리고 턴테이블이 포노앰프나 인티앰프까지 내장하는 경우도 있다. 이런 모델의 장점은 직관적이다. 오디오 시스템 구축에 수반되는 고민과 실패의 과정이 없고, 이것저것 연결하지 않아도 되기에 깔끔하다. 물론 오디오 애호가의 눈에는 마땅치 못한 물건일 터. 입문자나 귀찮은 건 질색이라는 사람에게 좋은 대안인데, 그렇다 해도 블루투스 연결만은 피할 것을 권한다. 아날로그 소스 기기를 구비해놓고 그 소리를 디지털 신호로 변환해 전송하는 건 아무래도 엉뚱한 일이니까. 혹시 스피커까지 내장된 턴테이블은 어떠려나 싶거든, 페이지를 넘겨 해당 기사의 1번 항목을 다시 읽어보시라.

-

Mcintosh MTI100

매킨토시 같은 헤리티지 브랜드가 스피커만 연결하면 바로 재생되는 ‘올인원 턴테이블’을 내놓는다는 건 놀라운 일이다. 물론 무엇도 허투루 넣지는 않았다. 전용 실드박스로 덮은 포노앰프, 12AX7 진공관 프리앰프, 클래스 D 파워앰프, 매킨토시 ‘하이 드라이브’ 헤드폰 앰프까지. 블루투스 4.2 대응에 동축, 광디지털 입력 단자까지 갖추는 등 다양한 연결을 지원한다.

소재의 중요성 역시 ‘균질한 동력을 전달하되 진동은 차단해야 한다’는 턴테이블의 지상 과제에서 기인한다. 재미있는 부분은, 그에 대한 솔루션이 천차만별이라는 점이다. “진동을 저감하거나 차단하는 방법론이 엔지니어마다 다 달라요. 진동이라는 게 에너지가 가해졌을 때 물질이 그걸 저장하고 처리하는 방식이잖아요. 소재마다 장단이 있으니 시각에 따라 다양한 소재가 쓰이죠.” 이장호 오디오평론가의 설명이다. 실제로 중량으로 진동의 영향을 견디기 위해 몇 십 kg에 달하는 알루미늄 플래터를 얹는 제조사도 있는 반면, 금속이 진동을 받아들이는 방식에 단점이 있다고 판단해 되레 유리나 세라믹 소재의 가벼운 플래터를 쓰는 제조사도 있다. 보디도 마찬가지, 합성수지부터 금속, 나무까지 다양한 소재가 사용된다. 스피커의 인클로저처럼 중론은 존재하되, 취향도 따져봐야 하는 영역이다. “과학적인 견지에서 보자면 무겁고 단단한 소재가 좋죠. 진동을 없앨 수 있으니까. 진동계수 같은 물성이 다른 두 개 이상의 소재를 겹쳐서 함께 쓰는 게 좋고요. 하지만 음악을 재생하는 기기들이다 보니, 감성적인 측면도 있잖아요. 나무 소재의 울림과 잔향이 만드는 원음에 없던 소리, 그게 좋다고 하는 사람도 있죠.”

-

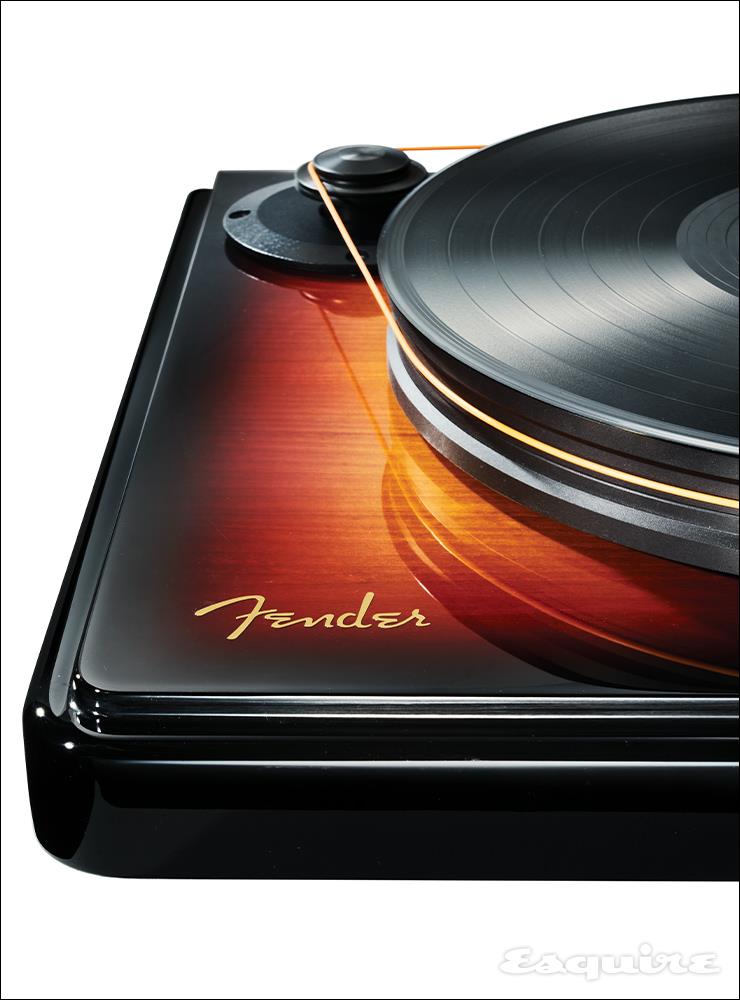

Fender × MoFi PrecisionDeck

전자기타의 명가 펜더와 레코드 및 턴테이블 제작사 모파이의 한정판 합작품. 물푸레나무의 일종인 스웜프 애시를 수작업으로 깎고 페인팅해 우레탄으로 마감하는 등 기타 제조 공정을 동일하게 거쳤으며, 펜더의 아이콘인 3색 ‘선버스트’ 패턴을 갖고 있다. 실제로 펜더의 창립자였던 레오 펜더도 일찍이 전자기타와 턴테이블의 유사점을 간파했었다고. 단순히 ‘기념비적 디자인’을 넘어 기능적 향상을 도모한 결과라는 뜻이다.

Credit

- EDITOR 오성윤

- PHOTOGRAPHER 정우영

- ADVISOR 이장호

- ART DESIGNER 김동희

JEWELLERY

#부쉐론, #다미아니, #티파니, #타사키, #프레드, #그라프, #발렌티노가라바니, #까르띠에, #쇼파드, #루이비통

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식