LIFE

전문가 6인이 꼽은 프리즈 서울에서 가장 먼저 보고 싶은 작가

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

지난해 가을에 열린 키아프 서울에 8만8000여 명이 방문했다. 그럴 수 있다고 생각한다. 2020년 한 해를 건너뛰었고, 아트에 대한 관심이 커지다 보니 사람이 몰렸다. 게다가 키아프야 매해 성장해가는 터라 그다지 놀라운 일은 아니었다. 그러나 VVIP 프리뷰 첫날 오후 3시부터 행사 종료 시인 오후 9시까지 5000명이 다녀갔다는 뉴스는 놀라웠다. 원고 마감과 겹쳐 가보지 못한 본 관람 이틀 전에 열린 VVIP 프리뷰의 분위기를 당시에 전해 들은 바로는 입장과 동시에 ‘VVIP들이 거의 뛰었다’고 한다. VVIP 카드의 가격은 장당 30만원이다. 보통은 갤러리들이 이 카드를 사서 고객들에게 뿌린다. 그런 VVIP 고객들이 뛰듯이 걸었다는 건 누군가에겐 무척 흥미로운 광경이다. ‘오픈 런’은 더는 나이키나 애플의 매장에서만 볼 수 있는 광경이 아니다. 이제는 아트 페어의 일반 관람 개막일에나 볼 수 있는 풍경도 아니다. 어쩌면 빈부귀천의 가림 없이 겪어야 하는 문화일지도. 작년 키아프 VIP 프리뷰가 열린 날에는 부스에 발 디딜 틈이 없어 갤러리스트들이 밖에 나가 있어야 하는 경우도 있었다. 베니스 비엔날레에 이어 아트 바젤(Art Basel), 제15회 카셀 도큐멘타(documenta 15)로 이어진 국제 대면 아트 이벤트의 다음 차례는 프리즈 서울이다. 아시아 최초로 열리는 이 행사의 열기는 못해도 작년의 키아프만큼은 될 것이다. 그래서 여섯 명의 미술 관계자들에게 물었다. 어디로 가장 먼저 뛰어갈 건가요?

CALVIN MARCUS

데이비드 코단스키는 힐러리 페치스(Hilary Pecis), 사라 휴즈(Shara Hughes), 애론 커리(Aaron Curry) 등 화려한 라인업을 자랑하는 LA 대표 갤러리다. 미국 갤러리지만 상당 기간 홍콩에 직원을 두고 중국을 필두로 아시아 시장을 두드려왔다는 점이 흥미롭다. 이번 프리즈 서울에서는 캘빈 마커스의 솔로 부스를 선보일 뿐만 아니라 8월 중순부터 9월 초까지 한남동에서 존 암레더(John Armleder), 후마 바바(Huma Bhabha) 등 대표 작가 13명을 아우르는 팝업 전시를 진행할 예정이다. 캘빈 마커스는 상상 속 장면을 유머러스하고 그로테스크한 세계관에 기반해 허를 찌르는 작품으로 완성해내는 작가다. 무의미한 대상을 꼼꼼하게 그려낸 이미지들은 보는 이의 뇌리에 은근히 박히며 불길함까지 자아내는데 사물의 이면에 존재하는 실존적 공허를 마주하고자 하는 작가의 욕망을 담고 있다. 개인적으로 프리즈 아트 페어의 매력은 프리즈 마스터(Frieze Masters) 섹션이라고 생각한다. 프리즈 마스터에서는 희귀 앤티크부터 명화, 20세기 모던 마스터의 작품까지 6000년의 예술 역사에 등장했던 수십억 원에 달하는 작품을 소개한다. 이번 프리즈 서울에 참가하는 100여 개의 갤러리 가운데 오직 18곳만이 프리즈 마스터에 속한다. 눈여겨볼 갤러리로는 2004년 런던에서 시작해 밀라노, 생모리츠, 파리, 뉴욕에 지점을 낸 로빌란트 + 보에나(Robilant+Voena)를 들고 싶다. 이곳은 거장의 회화 작품을 비롯해 루치오 폰타나, 조르조 모란디 등 이탈리아 거장의 작품을 개인 컬렉터뿐 아니라 루브르 아부다비, 런던 내셔널 갤러리, 뉴욕 프릭 컬렉션 등 전 세계 주요 뮤지엄 및 개인 미술관에 소개해온 바 있다. 이번 프리즈에서는 피카소, 샤갈, 브랑쿠시는 물론 올드 마스터 성화까지 선보일 예정으로 미술관에 온 듯한 황홀한 착각을 불러일으킬 것 같다. -변지애(케이아티스츠 아트컨설팅 대표)

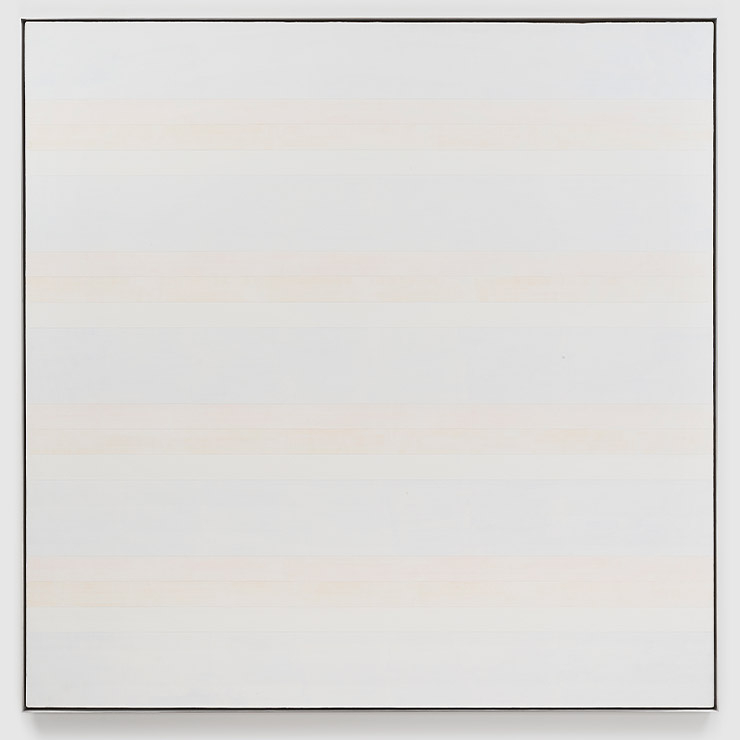

AGNES MARTIN

페이스 서울은 프리즈에서 여러 세대의 여성 추상 화가를 선보일 예정이다. 1930~1940년대생으로 뒤늦게 조명받기 시작한 베트남 작가 흐엉 도딘(Huong Dodinh)과 미국 작가 버지니아 자라밀로(Virginia Jaramillo) 그리고 LA 출신의 1980년생 작가 메이샤 모하메디(Maysha Mohamedi)가 그 주인공이다. 여기에 ‘세상을 등지고’ 그림을 그렸던 아이코닉한 여성 추상 화가 아그네스 마틴(Agnes Martin)이 함께한다. 언제부터 아그네스 마틴을 좋아하게 됐는지 모르겠다. 사실 비슷한 크기의 캔버스에 엄격하리만큼 그리드나 수평선을 반복해서 그린 작품 세계를 제대로 이해하고 있다고 말하기가 좀 망설여지기도 한다. 그렇지만 마틴 작품으로 둘러싸인 샌프란시스코 현대미술관에 있는 팔각형 전시실에서, 자연광이 은은하게 비쳐 들어오는 바젤 바이엘러 미술관에서 아그네스 마틴의 봉숭아꽃으로 물든 것 같은 컬러나 흐릿한 연필 선을 뚫어져라 보던 그 순간에는 그 어느 때보다도 평온한 기쁨과 아름다움을 느꼈다. 마틴은 생전 인터뷰에서 자기 작품 앞에 선 사람에게 “자신을 떨쳐냈을 때 느끼는, 주로 자연에서 경험하는 것 같은 순전한 기쁨”을 끌어내고 싶었다고 말했다. 아그네스 마틴은 1960년대 뉴욕 미술계에서 홀연히 자취를 감췄다. 10여 년 후 다시 캔버스로 돌아왔을 때 줄무늬의 컬러는 더 화사해졌고 ‘무제’ 대신 사랑스러운 제목이 달려 있기도 했다. 그때 마틴이 자신의 새 작품을 전시해달라며 찾아간 이가 현재 페이스 갤러리의 대표인 마크 글림셔(Marc Glimcher)의 아버지 아니 글림셔(Arne Glimcher)였다. 페이스 갤러리의 보도자료에서 마틴을 가리켜 ‘갤러리의 역사와 유산의 핵심 인물’이라고 할 만하다. 2m에 달하는, 후기 작품의 포문을 여는 1992년작 ‘Untitled #2’가 미술관이 아닌 페어 부스에 걸려 있는 장면을 목도하고 싶은 마음이 크다. -안동선(프리랜스 에디터)

BETTY PARSONS

오래전부터 마음속으로 좋아하고 친해지고 싶었던 작가의 작품이 온다. 바로 알렉산더 그레이 갤러리의 베티 파슨스(1900-1982)다. 그녀는 재능이 많아도 너무 많았다. 훌륭한 아트 딜러였고, 갤러리를 운영하며 좋은 전시를 선보였으며, 아트 컬렉터이자 조각가이고, 화가였다. 1946년 맨해튼에 베티 파슨스 갤러리(Betty Parsons Gallery)를 열고 당대 미국의 추상을 대표하는 화가들인 바넷 뉴먼, 잭슨 폴록, 마크 로스코, 클리포드 스틸의 전시를 진행했고 아그네스 마틴, 앤 라이언, 소니아 세쿨라 등 많은 여성 예술가를 알렸다. 사람들은 무려 36년이나 갤러리를 운영했던 베티 파슨스를 ‘추상 표현주의의 어머니’라고 불렀다. 베티 파슨스는 본인의 작품을 창작하는 데도 오랜 시간 열정을 불태웠다. 롱아일랜드에 있는 해변 스튜디오를 주말마다 찾아 작업하는 여름이면, 갤러리의 문을 닫았다. 그녀는 갤러리스트로서 많은 추상 화가를 알렸지만 정작 자신의 예술은 적극적으로 홍보하지 않았다. 1977년 TV쇼 <About the Arts>에서 사회자는 “딜러인 베티 파슨스가 예술가인 베티 파슨스를 소개한 적이 있냐”고 물었다. 77세가 된 베티 파슨스는 단 한 번도 그런 적이 없었다고 답했다. 1982년 베티 파슨스는 세상을 떠났다. 40년이 흐른 지금 그녀가 소개한 작가들의 이름은 이미 전 세계에 퍼져 있다. 이제는 베티 파슨스의 작품을 만날 차례다. -이소영(소통하는 그림연구소 대표, 아트 컬렉터, 작가)

ALLORA & CALZADILLA

해외 메가 갤러리들이 앞다퉈 진출해, 전운마저 감도는 미술 장터에서 가장 궁금한 부스는 단연 갤러리 샹탈 크루젤이다. 벨기에 출신의 샹탈 크루젤은 우연히 거리에서 마주한 한 드로잉 작업에 이끌려 작품을 구매한 ‘경이로운 경험’을 계기로 갤러리스트로서의 미래를 꿈꾼다. 1972년의 이야기다. 같은 해 파리로 이주한 크루젤은 새로운 시대정신을 형성하던 당대 예술가와 긴밀히 왕래하고, 1980년에 이르러 현대미술의 다채로움을 소개하겠다는 일념으로 퐁피두 센터 인근에 자신의 이름을 내건 갤러리를 설립한다. 이내 알리기에로 보에티(Alighiero Boetti), 길버트 앤 조지부터 제니 홀저, 바바라 크루거, 리처드 프린스, 신디 셔먼에 이르는 거장의 작품을 처음 프랑스에서 선보이게 된다. 40여 년이 지난 오늘날에도 갤러리는 한결같이 미술이라는 보편적인 언어를 다양한 형식과 창의적인 발상으로 빚어온 작가들의 예술적 대화를 이끄는 데 주력하고 있다. 갤러리의 모토인 “Jure-moi de jouer (Swear that you will play)”에서 알 수 있듯이 마치 놀이하듯, 폭넓은 세대를 아우르며 작가들과 소통하고 열린 장으로서 공간을 운영한다. 프리즈 서울에서는 푸에르토리코 출신 알로라 앤 칼사디야(Allora & Calzadilla)를 비롯해, 스페인 화가 호세 마리아 시실리아(Jose Maria Sicilia), 베트남계 덴마크 작가 얀 보(Dahn Vo), 모나 하토움(Mona Hatoum) 등 그간 한국에서는 접할 수 없었던 작가의 작품을 내세워 관람객을 맞이할 예정이다. 특히 알로라 앤 칼사디야의 ‘Graft’는 재활용된 폴리염화 비닐에 채색해 만든 출품작으로 꽃송이를 흩뿌린 듯한 가변크기의 설치 구조물이다. 버려졌던 비닐이 예술품으로 재탄생해 보다 의미를 더한 이 아름다운 작품은 직접 보지 않고는 그 의도를 제대로 감각하지 못한다는 점에서 가장 먼저 챙겨 볼만한 가치가 충분하다. 아트 페어보다는 미술관 공간에 더 어울릴법한 소위 “컬렉터블”하지 않은 작품을 앞세워 한국에서의 첫 데뷔 무대에 보여준다는 자체가 이 갤러리의 예술적 방향성을 잘 나타낸다. 파리 팔레 드 도쿄에서 개인전이 진행 중인 미모사 에샤르(Mimosa Echard)와 멕시코 현대미술의 대표 주자 가브리엘 오로스코(Gabriel Orozco)의 작품 역시 한국을 찾는다. 이와 더불어 양혜규 작가의 신작 ‘Sonic Rotating Identical Circular Twins ? Iridescent and Silver #23’, 타렉 아투이(Tarek Atoui)의 신작 ‘The Whisperers/Totem’ 볼프강 틸만스(Wolfgang Tillmans)의 ‘Years’, 피에르 위그(Pierre Huyghe)의 ‘Timekeeper’ 등 시공간을 초월한 경험에 기반을 두거나 시청각을 넘나드는 작품도 만나볼 수 있다. -황다나(미술 애호가)

RIRKRIT TIRAVANIJA

몇 년 전 프리즈 런던에 직접 가보고선 아트 페어 브랜드로서 프리즈가 가진 특별한 아이덴티티에 흠뻑 빠졌다. 현대미술 잡지 <Frieze>를 창간하고 10여 년 후 아트 페어를 창설한 스토리나 현대미술을 다루는 프리즈 런던과 고대부터 현대까지 아우르는 프리즈 마스터로 구분한 우아한 개성, 그리고 무엇보다도 구매력 있는 컬렉터뿐 아니라 런던 시민과 함께하는 미술 축제라는 정체성을 지켜나가려는 노력(이를테면 페어를 위해 조각공원으로 변모한 리젠트 파크는 페어가 끝난 후에도 3개월 동안 무료로 즐길 수 있다)이 인상적이었다. 서울에서 프리즈가 어떻게 자리매김할지 기대가 샘솟는 와중에 지구 반대편, 멕시코시티에 있는 쿠리만수토(Kurimanzutto) 갤러리를 가까이서 접할 수 있어 반갑다. 쿠리만수토는 처음에 시장의 과일 가판대, 공항, 주차장, 식당 등에서 유목민적 전시를 선보이며 갤러리 활동을 이어나간 독특한 갤러리다. 2018년에 드디어 공간을 마련했는데, 화이트 큐브가 아닌 노출 목조 천장을 갖춘 1950년대 지어진 건물이었다. 이번 프리즈에서는 멕시코 미술가 가브리엘 오로스코(Gabriel Orozco), 단보(Danh Vo), 오스카르 무리요(Oscar Murillo) 등의 작품을 선보이는데 특히 리르크리트 티라바니자(Rirkrit Tiravanija)의 작품을 가장 기대하고 있다. 베를린, 뉴욕, 치앙마이에서 활동하는 태국 작가 티라바니자는 전통적인 예술 작업, 즉 미적인 창작물을 생산하거나 물질적 의미를 찾기보다 관람객과 같이 음식을 만들어 나누어 먹는 퍼포먼스로도 유명하고, 음악이나 독서를 위한 방을 만드는 등 일상생활을 위한 공동의 예술 대안공간을 만들기도 한다. 작가는 이러한 활동들을 통해 환경 문제, 정치·사회 문제, 식량 문제 등을 자연스럽게 깨닫게 해준다. 예술을 오락으로 만들었다는 비평도 듣지만 서구에서 했던, 다른 문화에서 사물을 분리하고 박물관의 상자에 넣어 컨텍스트 외부에서 연구하는 방법론에서 벗어났다는 점에서 같은 아시아인으로서 깊은 공감이 가는 작가다. -류지혜(아트 컬렉터)

DIEDRICK BRACKENS

디드릭 브래킨스(Diedrick Brackens)는 ‘엮는 자’다. 씨실과 날실을 엮어 만든 그의 태피스트리는 구상과 추상을 넘나든다. 로스앤젤레스, 댈러스, 서울에 갤러리를 둔 VSF(Various Small Fires)에서 프리즈 서울을 계기로 국내에서 처음 브래킨스의 작품을 선보인다는 소식이 있다. 1989년생의 브래킨스는 오랜 전통의 문화적 맥락을 가진 서아프리카의 켄테 천(Kente textile)부터 중세로 거슬러 올라가는 유럽의 신화적 태피스트리까지 섭렵했다. 그의 손에서 태어난 직물에는 역사와 서사가 한데 얽혀 있다. 여기에는 자신을 퀴어로 정체화한 작가의 개인사뿐만 아니라, 남성성(masculinity)에 대한 당대의 질문들, 아프리카계 미국인과 관련한 정치사회적 맥락도 포함된다. 단순하게 형상화된 인간을 비롯해 들개, 메기, 염소, 토끼, 유니콘과 같은 신화적 생명체까지, 이들의 결합은 브래킨스의 차용과 해석을 거쳐 우화적인 내러티브를 갖는다. 회화 성격을 지닌 섬유 조각이기도 한 태피스트리의 매력은 뒷면에서 나오는 게 아닐까? 복잡하고 치밀하게 서로를 움켜쥐고 있는 실낱들이 모여 정면의 이미지를 드러낸다는 생각을 하면 아득하다. 마치 오랜 기간 켜켜이 쌓여 더 이상 풀어낼 수 없는 타래가 동시대의 풍경을 만든 것처럼, 켄테 천 실의 색에 들어 있는 오래된 상징을 브래킨스가 재해석하고 있는 것처럼, 그의 이미지는 서로를 조금씩 어긋나게 하며 넌지시 은유한다. 미술의 역사에서 섬유는 사라진 적이 없다. 한때는 여성주의 미술로만 여겨졌던 직조 기술은 이제 국적도, 성별도 상관하지 않는다. 미술계를 전복시킬 듯 불어닥친 버추얼의 물결에도 오래된 물성은 공고하다. 최근 수년간 눈에 띄게 비중이 늘어난 섬유 작업 중에서도 브래킨스의 작품에 유독 주목하는 이유는 무엇일까? 그가 선택한 형식은 태피스트리의 역사를 과감하게 끌어안고 자신의 이야기를 길어낸다. 브래킨스의 작품이 서울의 관객들에게 어떤 감각을 엮어낼지 궁금해지는 이유다. -박수지(독립 큐레이터, WESS 공동 운영자)

PHOTO courtesy of the artist and galleries(Various Small Fires/Alexander Gray Associates, New York/Kurimanzutto, Mexico City & New York/Galerie Chantal Crousel Paris/Pace Gallery)

JEWELLERY

#부쉐론, #다미아니, #티파니, #타사키, #프레드, #그라프, #발렌티노가라바니, #까르띠에, #쇼파드, #루이비통

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식