극장이 지금 당장 죽지 않는 방법

우리의 예상보다 훨씬 빠른 속도로 극장업은 쇠퇴하고 있다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

영화관에 사람이 없다. 사람이 없은 지는 꽤 됐다. 점점 더 없어지고 있다. 지난 주말 극장에 갔더니 사람이 좀 있긴 했다. <귀멸의 칼날> 극장판을 보러 온 사람들이다. 덕후 몰이가 역시 비법이다. 그것 말고는 화제작도 없다. 지금 한국을 흔드는 영화는 넷플릭스의 <케이팝 데몬 헌터스>다. 안방극장이라는 말을 여전히 기억하는 독자들이 있을지는 모르겠다. 안방극장은 극장을 거의 완벽하게 대체해버렸다. 한국만 그런 것도 아니다. 미국도 딱히 흥행작이 없다. DC의 구원자를 자처한 <슈퍼맨>은 미국 내 성적만 괜찮다. 해외 성적은 볼품없다. 마블의 구원자를 자처한 <판타스틱 4>는 판타스틱한 성적을 내지 못했다. 별 기대 없이 개봉한 호러영화 <웨폰>만 기록적인 성적을 거두고 있다. 한국도 히트작이 있긴 하다. <좀비딸>이다. <웨폰>처럼 의외의 성공이다. 여름 시장을 구원할 것 같던 <전지적 독자 시점>은 전격적으로 망했다. 망했다는 소리를 나도 하긴 싫지만 망했다는 소리 외에는 설명할 길이 없을 정도로 망했다.

수치상으로도 극장은 망했다. 올해 1월부터 6월까지 한국 관객 수는 4250만 명이다. 극장이 망해간다고 떠들던 작년 같은 기간 관객 수는 6293만 명이었다. 이미 망했다고 모두가 울던 작년보다 30% 가까이 관객 수가 감소했다. 얼마 전 미국 매체 <스크린달러스>는 246명의 극장주를 대상으로 극장산업의 미래에 대한 설문조사를 실시했다. 설문에 참여한 극장주 중 55%는 전통적인 영화관 사업 모델의 수명이 20년 정도 남았다고 응답했다. 영화 제작 관련 임원 중 60%는 영화관 사업이 20년을 넘기지 못할 것이라고 예측했다. 미래가 없다는 이야기다. 그들이 제시한 대안은 관객을 위한 프리미엄 체험이나 이벤트화를 통해 극장 사업 모델 자체를 새롭게 진화시켜야 한다는 것이다. 그런데 어떻게? 모든 영화가 <아바타>가 될 수는 없다.

장사가 안 되면 합병이라도 해야 한다. 메가박스와 롯데시네마는 지난 5월 합병 양해각서를 체결했다. 업계 2위와 3위가 손을 잡는 일이 벌어진 것이다. 합병이 완료되면 ‘메가박스-롯데시네마’의 스크린 수는 모두 1682개가 된다. CGV의 1345개를 넘어 업계 1위가 되는 것이다. 이건 다 비용 절감 때문이다. 마케팅이나 운영을 할 비용을 어떻게든 줄여서 허리띠를 졸라매보겠다는 의지다. 그런데 이것도 쉽지 않겠다. 막상 양해각서를 체결하고 합병을 하려고 보니 두 회사 모두 해결해야 할 빚이 너무 많다. 재무구조를 어떻게든 개선해야 공정거래위원회 기업결합 심사를 통과할 수 있을 테다. 어쨌든 합병은 이루어질 것이다. 시간은 걸리겠지만 합병하지 않으면 둘 다 죽는다는 걸 모두가 알고 있다. 그런데 여기서 근원적인 질문을 던질 수밖에 없다. 살려는 몸부림인가, 죽을 날을 조금이라도 미루겠다는 몸부림인가. 미국 극장주들은 후자라고 예언했다. 길어야 20년이다.

얼마 전 작은 영화 수입사 직원과 대화를 했다. 작은 영화 수입사의 역할은 중요하다. 메이저 영화사들의 영화 사이에서 일정한 팬층을 가진 예술영화 감독들의 신작을 개봉해 전체적인 극장 생태계의 조화를 만들어왔다. 요즘은 그것도 힘들다. 그는 말했다. “이젠 칸이고 베니스고 거장들 수상작을 수입해서 개봉해도 예전처럼 관객이 들질 않아요. 차라리 이미 검증된 예전 개봉작들을 재개봉하는 게 영화사 운영에는 훨씬 도움이 되더라고요. 검증된 영화이니 기본적으로 관객이 들고, 또 마케팅 비용도 훨씬 아낄 수 있거든요.” 나도 최근에 극장에서 다시 본 영화는 라스 폰 트리에의 <멜랑콜리아>였다. OTT로 봤던 영화라 극장에서 다시 봐야 한다는 의무감이 들어서다. 만족스러웠다. 만족스러울 것을 알고 갔으니 당연히 만족스러웠다. 나는 수입사 직원에게 추천했다. “한국에서 제대로 개봉한 적 없는 예전 걸작들, 구스 반 산트의 <아이다호> 같은 영화를 재개봉하면 엄청 잘될 텐데요.” 그가 내 제안을 대표에게 꼭 전했기를 바란다.

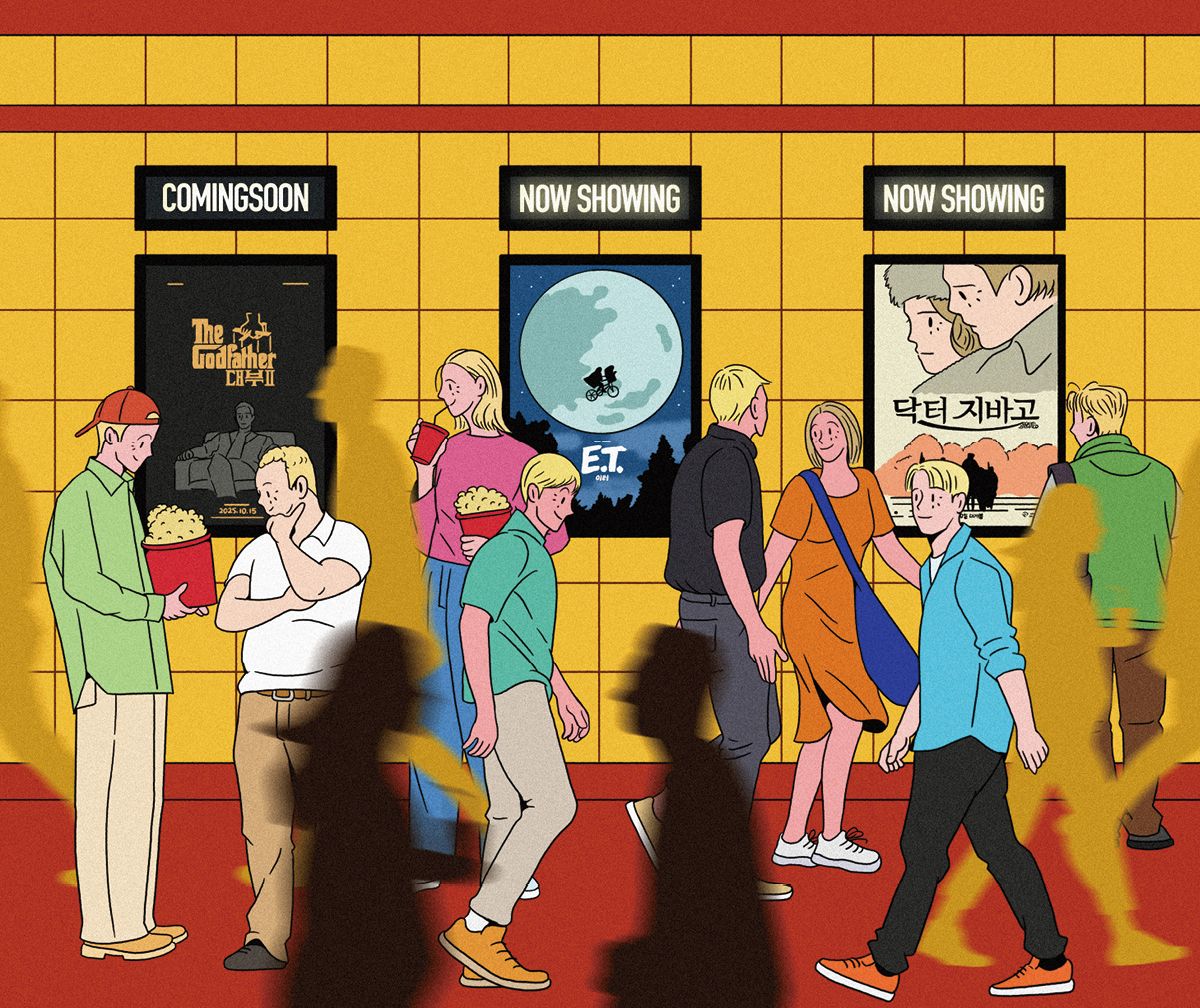

어쩌면 추락하는 극장산업을 보완할 만한 카드는 재개봉일 수도 있다. 작은 예술영화 이야기만이 아니다. 새로운 젊은 관객들은 오히려 예전의 역사적인 상업영화들을 다시 보고 싶어 할 수도 있다. 나처럼 고인물 관객들 역시 마찬가지다. 영화의 역사는 내 나이보다 오래됐다. 극장에서 다시 보고 싶은, 비디오로 봤던 대작들이 지나치게 많다. 사실 이건 나만 생각한 카드는 아니다. 스티븐 스필버그의 <E.T.>가 2025년 9월 3일 재개봉했다. 나는 이 영화를 1982년에 극장에서 봤다. 얼마나 꿈같은 경험이었는지를 아직도 생생하게 기억한다. 당연히 나는 이 걸작을 다시 보러 갈 것이다. 데이비드 린의 <닥터 지바고>(1965)도 재개봉한다. 데이비드 린은 당대의 스티븐 스필버그이자 제임스 카메론이었다. <닥터 지바고>는 1960년대 할리우드 최고 흥행작이었다. 그 시대의 <타이타닉>이었다. 시대의 한계를 넘어서는 압도적인 제작비와 스펙터클로 유명했던 영화다.

재개봉하는 영화는 또 있다. 무려 프란시스 포드 코폴라의 전설적인 걸작 <대부>(1972)도 재개봉이 예정되어 있다. 나는 이 영화를 극장에서 본 적이 없다. 태어나기 전에 개봉한 영화라서다. 1980년대 TV에서 방영할 때 본 기억이 전부다. 이걸 극장에서 다시 볼 수 있다는 것만으로도 가슴이 뛴다. 아이맥스 4K로 리마스터링한 미야자키 하야오의 걸작 애니메이션 <모노노케 히메>도 재개봉한다. 이미 북미에서 올여름 재개봉해 첫 주말만 400만 달러 가까운 성적을 거뒀다. 오리지널 개봉 성적도 넘은 수치다. 한국만 재개봉 러시가 시작된 건 아니다. 이미 미국이 먼저 시작했다. 9월 초 재개봉한 스티븐 스필버그의 역사적 첫 흥행작 <죠스>(1975)는 신작 블록버스터가 잔뜩 포진한 노동절 주말 미국 박스오피스 2위에 올랐다. 첫 주말 성적만 1000만 달러였다. 4월에는 <스타워즈 에피소드 3: 시스의 복수>(2005)가 20주년 기념으로 재개봉했다. 첫 주 북미 수익만 2550만 달러였다. 웬만한 신작 블록버스터 주말 성적보다 낫다.

2025년 미국 극장가는 확실히 재개봉의 물결이었다. 1990년대를 정의한 앨리샤 실버스톤 주연의 로맨틱 코미디 <클루리스>(1995), 언제 봐도 또 보고 싶어지는 반복의 걸작 <사운드 오브 뮤직>(1965), 모든 영화광이 영화의 신전에 올려놓은 클래식 <선셋 대로>(1950)가 재개봉했다. 모두가 잊고 있던 팀 버튼의 <배트맨>(1989) 같은 영화도 대형 멀티플렉스 극장에서 다시 관객들을 맞이하고 있다. 이건 단순히 관객의 ‘향수’에 기대는 이벤트가 아니다. 면밀하게 계산된 할리우드 스튜디오들의 새로운 전략이다. 재개봉의 매력은 저위험, 고수익이다. 추가적인 제작비를 들일 필요도 없다. 마케팅 비용도 최소화할 수 있다. 영화 제작 편수가 적어진 탓에 생긴 공백도 메울 수 있다. 익히 검증된 걸작 상업영화라 당연히 수익도 보장된다. 요즘 미국 극장은 향수를 느끼고 싶은 부모와 함께 온 자녀들로 가득하다. 내가 부모라면 애들 손을 잡고 <E.T.>를 보러 CGV에 갔을 것이다.

재개봉이 정답은 아닐 것이다. 모든 재개봉이 성공을 보장하는 것도 당연히 아니다. 4K 리마스터링 같은 기술적 업그레이드 없는 재개봉은 조금 게으른 선택으로 여겨질 수도 있다. 미국 비평가들은 지난 걸작 재개봉에 의존하다 보면 새로운 영화를 기획하는 창작자들의 위축을 불러올 수도 있다고 경고한다. 다만 지금 상황에서 가려서 해야 할 것이란 존재하지 않는다. 일단은 극장에서 경험하는 영화의 매력을 점점 잊어가는 관객들을 다시 극장으로 불러들여야 한다. 극장용 영화의 매력은 이미 거의 사라졌다. 근원적인 문제는 극장용 영화와 넷플릭스 영화의 차이점이 더는 존재하지 않는다는 것이다. 더 근원적으로 말하자면 이건 디지털 영화의 한계다. 영화산업이 필름을 버리고 디지털로 빠르게 이동하던 2000년대 중반만 해도 디지털의 미래에 대한 낙관이 있었다. 매체가 달라질 뿐 영화의 근본이 달라지지는 않을 것이며, 오히려 새로운 미학을 창조할 거라는 낙관이었다. 낙관은 비관이 됐다.

할리우드에는 아직도 필름으로 영화를 찍는 감독들이 있다. 쿠엔틴 타란티노와 크리스토퍼 놀런이 대표적이다. 타란티노는 말했다. “극장에서 디지털로 영화를 보는 것은 영화의 종말입니다. 공공장소에서 TV를 보는 것이나 같습니다.” 디지털은 영화제작을 쉽게 만들었다. 대신 필름 영화 특유의 생생한, 인간의 눈이 빛을 인지하는 방식과 가장 가까운 상태로 순간을 기록하는 질감은 사라졌다. 크리스토퍼 놀런 역시 “색감과 입체감, 시간의 흐름에 따른 질감, 그림자의 표현 등은 디지털이 따라갈 수가 없다”고 말한다. 이게 무슨 이야기인지 완벽하게 이해하지 못하더라도 이 글을 읽는 여러분은 이게 무슨 소린지 이미 알고 있을 것이다. 디지털 시대 이전의 영화들은 ‘영화를 보는 것’ 같다는 느낌을 준다. 마블과 넷플릭스의 특수효과를 끼얹은 블록버스터들이 주는 특유의 밋밋함이 필름 영화에는 없다. 여러분이 타란티노와 놀런의 영화를 보며 ‘영화적이다’라고 느낄 때, 그 느낌의 절반은 필름이라는 매체의 특성에서 오는 것이다.

지금 극장산업, 그리고 영화의 위기는 디지털 시대가 개막하던 날 이미 시작된 걸지도 모른다. 극장과 안방극장의 경계가 허물어지는 건, 극장용 영화와 안방용 영화의 경계가 허물어지면서 이미 시작됐던 것이다. 디지털 시대가 필름 시대로 역행하는 날은 오지 않을 것이다. 이미 세상은 디지털이 됐다. 타란티노와 놀런처럼 전권을 휘두를 수 있는 소수의 거장만이 필름 영화를 만들 것이다. 심지어 타란티노는 곧 은퇴할 예정이다. 그렇다면 우리가 지금 극장에서 필름으로 만든 영화의 고전적인 아름다움을 느낄 방법은 디지털로 상영되는 필름으로 만든 옛 영화들을 보는 것밖에는 없다.

지난 걸작들의 재개봉 러시는 단순한 향수 마케팅의 승리가 아닐 수도 있다. 영화적인 영화, 스마트폰으로 매일 보는 영화와 다른 영화를 보고 싶다는 관객의 무의식이 그들을 극장으로 이끄는 것일 수도 있다. 우리는 할리우드가 꿈의 공장이던 시절에 내놓은 영화적 꿈을 다시 꾸고 싶은 것이다. 물론 이게 극장을 살리는 결정적인 카드는 아닐 수도 있다. 잠깐 생명을 연장하는 인공호흡기에 불과할지도 모른다. 뭐 어떤가. 인공호흡기를 달고라도 극장은 우리에게 다시 영화라는 꿈을 꾸게 해줄 의무가 있다. 그게 극장의 생명을 기대보다 더 오래 연장하는 카드가 된다면, 나는 정말 기쁠 것이다. 모두가 기쁠 것이다.

김도훈은 글을 쓰는 사람이다. <씨네21> <GEEK>과 <허프포스트>에서 일했고 에세이 <우리 이제 낭만을 이야기합시다>를 썼다.

Credit

- EDITOR 박세회

- WRITER 김도훈

- ILLUSTRATOR MYCDAYS

- ART DESIGNER 주정화

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!