LIFE

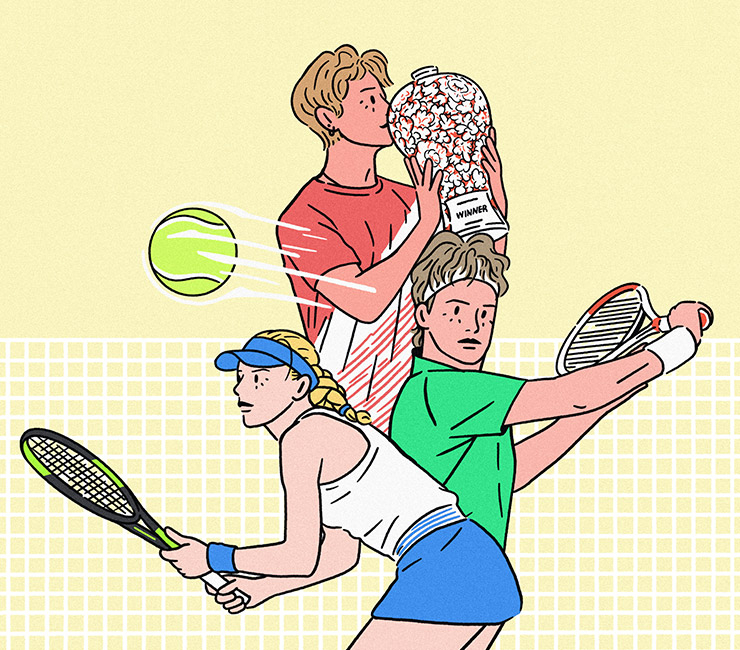

처음 테니스 직관을 간 '테린이'가 허탈한 기분만을 느낀 이유

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

그러나 멋진 경기를 보면 볼수록 기분이 가라앉기 시작했다. 이게 다 페더러 탓이다. 일주일을 사이에 두고 본 남녀 단복식 4개의 경기는 늦깎이 ‘테린이’인 내가 본 첫 프로 경기들이었고, 프로 테니스 경기의 박진감은 상상을 초월했다. 감탄이 나올 때마다 ‘페더러는 얼마나 더 멋질까?’라는 생각이 자꾸 고개를 들었다. 라몬스의 서브를 보면서도, 샤포발로프의 점프 백핸드를 감상하면서도, 로저 페더러의 경기를 볼 수 있는 기회가 영영 사라져버렸다는 패배감만이 나를 감쌌다.

2006년, 미국의 소설가이자 에세이스트인 데이비드 포스터 월리스는 <뉴욕 타임스>의 의뢰로 윔블던으로 건너가 로저 페더러를 취재했다. 주니어 테니스 선수 출신이기도 한 월리스는 윔블던 대회를 관람하고, 결승 사흘 전 프로테니스협회(ATP) 사무실에서 페더러와 20분가량 이야기를 나눴다. 이후 그가 쏟아낸 약 7000단어에 달하는 페더러에 관한 에세이는 스포츠에 관해 쓴 글들 중 최고로 평가받는다. 이 글은 2006년 8월 <뉴욕 타임스>에 ‘종교적 체험으로서의 로저 페더러(Roger Federer as Religious Experience)’라는 제목으로 실렸고, 이후 그의 글들을 엮은 에세이 선집 <끈 이론>에는 ‘살과 빛의 몸을 입은 페더러(Federer both flesh and not)’라는 제목으로 들어갔다. 나는 지금 이 제목을 적는 것만으로도 눈물이 날 것 같다. 이런 종교적인 제목을 지을 수밖에 없었던 월리스의 마음을 이해하기 때문이다. 페더러는 그런 존재다.

우리는 나달의 포핸드를 강렬하다고 표현하며, 조코비치의 백핸드를 컴퓨터처럼 정확하다고 말한다. 그러나 페더러의 원핸드 백핸드에 대해 말할 때는 ‘아름답다’는 단어 외에 다른 수식어가 잘 어울리지 않는다. 왼손으로 라켓 헤드 바로 아래 넥을 살며시 잡아 들어 올리며 오른발을 내디뎌 공을 타격할 적당한 거리를 잡은 뒤, 무릎을 구부렸다 펴며 단단하게 라켓을 붙든 오른 손목으로 공을 때린다. 이때 페더러는 앞으로 던지는 오른손의 반작용처럼 왼손을 뒤쪽으로 펼치고, 몸이 움직이는 진행 방향의 뒤쪽에서 앞쪽으로 체중을 이동시키느라 오른발을 발레의 푸앵트처럼 세운다. 이 일련의 과정이 어찌나 아름다운지 춤을 추는 것만 같다.

아! 하나가 더 있다. 그의 플레이를 표현할 때 ‘아름답다’는 말 외에 ‘불가사의하다’는 표현도 어울린다. 아직 테니스를 제대로 치기 전엔 어째서 테니스 선수들이 한참 동안 사이좋게 랠리를 주고 받는지 이해하지 못했다. 그때는 “상대편이 쫓아가지 못할 코트 구석으로 공을 보내는 게 그렇게 어렵나?”라는 생각을 했더랬다. 테니스 코트의 베이스라인(가장 바깥쪽 라인)에 서보면 그게 얼마나 터무니없는 생각이었는지 단박에 이해가 될 것이다. 코트는 내 쪽 땅만 따져도 길이 11m가 넘고, 상대편 베이스라인까지 따지면 23.77m에 달한다. 베이스 라이너라면 샷을 한 번 때릴 때마다 약 20m 반대편으로 공을 보내야 한다는 얘기다. 날아오는 공을 맞받아치는 타이밍이 0.1초 빠르거나 느려지면, 내 라켓에 맞은 공의 각도는 크게 변해 라인 바깥에 떨어진다. 또 하나의 장벽은 네트다. 네트는 0.914m로 거의 성인의 허리까지 올라온다. 아마추어 남성 플레이어의 포핸드 스트로크라도 보통 시속 70~80km에 달하는 속도로 날아다닌다. 코트에 선 초보자라면, 자신에게 날아오는 그 속도의 공을 쳐서 네트를 넘기고 반대편 코트 라인 안쪽에 떨어지게 할 방법은 힘을 줄여 아리랑 볼처럼 높이 띄우는 것뿐이다. 세게 맞받아치려 하면 공은 높이 떠 멀리 나가거나 직선으로 날아가 네트에 처박히기 마련이다. 운 좋게, 플랫하게 맞받아쳐서 공이 날카로운 속도로 네트 위를 지나간다고 해도, 그 공은 십중팔구 베이스라인 바깥에 떨어진다. 이런 실패의 경험들이 수없이 쌓이고 나면, 날아오는 공을 받아쳐 어떤 특정 지점에 떨어뜨릴 수도 있겠다는 ‘상상력’이 생긴다. 실행력이 아니다. 상상력이다. 그런데 페더러는 이 상상력의 범주마저 완벽하게 벗어나는 위치로 공을 보낸다. 그야말로 불가사의.

이 아름답고 불가사의한 남자는 지난 9월 24일 영국 런던에서 열린 레이버컵 테니스대회를 끝으로 은퇴했다. ‘살과 빛의 몸을 입은 페더러’에서 데이비드 포스터 월리스는 로저 페더러를 비롯한 프로 테니스 선수의 박력은 텔레비전을 통해서는 제대로 전달될 수 없다고 말했다. 특히 23.77m의 길이를 가로질러 날아오는 레이저 같은 공의 속도감, 그 공을 따라잡기 위해 내달리는 190cm짜리 육신들이 뿜어내는 에너지는 텔레비전을 통해서는 절대로 전달될 수 없다고. 남녀 코리아오픈을 내 눈으로 직접 보고 나니 그 말은 전적으로 옳다. 텔레비전은 프로 테니스 경기의 박력을 절대로 다 전달하지 못한다. 이 말은 지금까지 내가 감상한 페더러의 아름다움 역시 전부 유튜브에 박제된 가짜들이라는 뜻이다. 나는 로저 페더러가 가진 진짜 아름다움의 10분의 1도 제대로 감상하지 못한 것이다. 이제 로저 페더러의 경기를 내 눈으로 직접 볼 수 있는 방법은 없다. 가슴 한구석이 찌릿찌릿 아려온다. 테니스 사춘기의 주접에는 탈출구가 없다.

박세회는 <에스콰이어 코리아>의 피처 디렉터이자 소설가다.

Credit

- EDITOR 김현유

- WRITER 박세회

- ILLUSTRATOR MYCDAYS

- ART DESIGNER 주정화

JEWELLERY

#부쉐론, #다미아니, #티파니, #타사키, #프레드, #그라프, #발렌티노가라바니, #까르띠에, #쇼파드, #루이비통

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식