STYLE

미디어 아티스트 강현선이 만든 '이성의 정원'을 거닐다

미디어 아티스트 강현선은 본질과 정체성 사이에서 불안을 탐지한다. 아트선재센터에서 개인전 <포스트-미>를 연 강현선을 만났다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

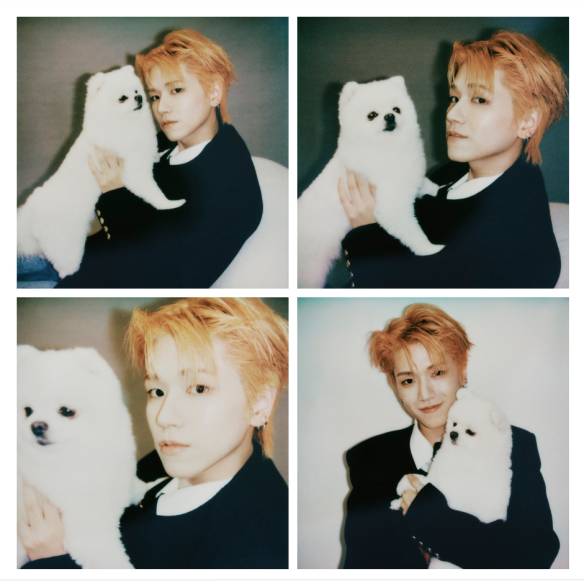

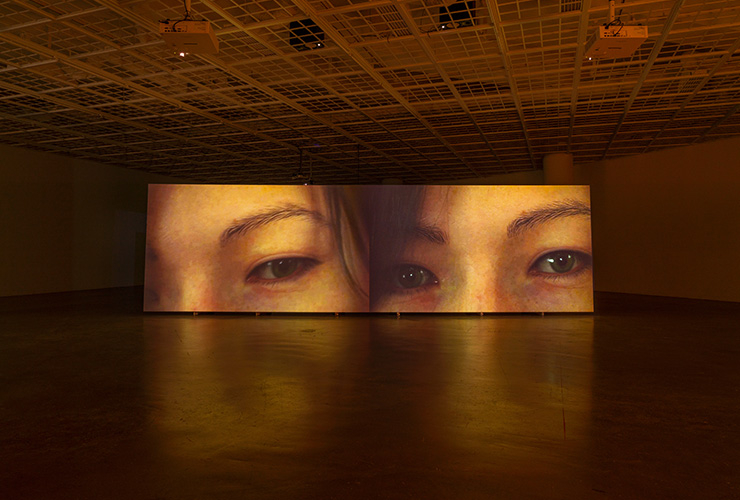

전시장 중앙에 위치한 ‘이성(理性)의 정원’ 대형 스크린 앞에 선 강현선. <포스트-미>는 12월 8일부터 2023년 1월 29일까지 열린다.

이번 전시의 중앙을 차지한 새 작품 ‘이성의 정원(The Garden of Reason)’은 전작인 ‘버티컬 가든’을 떠올리게 합니다. ‘버티컬 가든’에선 전형적인 아파트의 베란다를 찍은 사진과 컴퓨터 그래픽으로 구현한 식물 이미지를 합성한 뒤 갤러리 벽 전체에 꽉 차게 출력해 붙였었죠.

식물에 주목한 데는 개인적인 이유가 있어요. 처음 아파트 작업을 시작할 때 합정에 있는 오피스텔에 작업실을 구했죠. 공간은 깔끔했지만, 그곳엔 의자와 책상 그리고 컴퓨터 다섯 대밖에 없었어요. 어느 순간엔가 죽을 것 같다는 느낌이 들었어요. 시멘트와 철 그리고 각종 무기물로 이루어진 그 공간에서 종종 생물은 나밖에 없다는 생각이 들었거든요. 어찌해야 할지 고민하다가 화분을 엄청나게 많이 사들이기 시작했죠. 좀 괜찮아지더라고요. 그때 떠올린 작품이 ‘버티컬 가든’이고, 계속 해오던 아파트 작업 시리즈에도 그 후로는 화분을 꼭 넣게 되었죠. 제 아파트 작업에는 사람이 등장하지 않습니다. 그런 공간에 식물을 두는 것이 마치 사람들이 아파트에 사는 것과 비슷하다고 느꼈고, 하나의 메타포가 될 수 있다고 생각했어요. 자연을 와유(臥遊)한다는 생각으로 정원의 아이디어를 발전시켰죠.

‘이성의 정원’에서는 18세기 식물학자 조지프 뱅크스의 이야기가 등장하죠.

맞아요. 원래는 조선시대의 원예서를 바탕으로 정원을 만들려고 했었죠. 그러던 차에 변현주 큐레이터와 함께 이번 전시를 공동 기획한 조주현 큐레이터가 현대 식물 분류체계의 토대를 세운 영국의 식물학자 조지프 뱅크스를 소개해줬어요. 뱅크스의 삶과 그가 남긴 것들에 대해 공부했죠. 뱅크스는 영국의 탐험가 제임스 쿡이 인데버호로 첫 번째 대항해를 떠날 때 그 배에 4명의 하인과 2명의 박물학자, 2명의 화가를 포함한 9명의 자리를 사고, 함께 항해했죠. 브라질, 남미, 타히티, 뉴질랜드 그리고 오스트레일리아 등지에서 방대한 식물의 종자를 수집하고 도감과 이 식물들의 분류체계를 만들었어요. 그런데 결국 그건 뱅크스의 시선일 뿐이죠. 다른 입장에서는 그 분류가 틀릴 수도 있다고 생각했어요. 이번 작품에 뱅크스가 만든 분류체계로는 설명할 수 없는 가상의 식물 이미지를 인공지능으로 만들어 넣은 이유기도 해요.

‘이성의 정원’ VR에 등장하는 AI의 서술 역시 매우 흥미로웠어요. 조지프 뱅크스의 일지를 발췌하고 이를 AI가 변형케 했지요.

VR에 등장하는 일지의 앞부분은 조지프 뱅크스가 쓴 것이고 뒷부분은 AI가 변형한 텍스트죠. 자세히 살펴보면 앞부분에는 뱅크스의 정체성이 드러나는 반면 뒷부분에는 그것들이 지워져 사라집니다. 제가 정체성을 지운 텍스트를 산출하라는 명령을 한 것이 아님에도 불구하고요. 제 작업 전반은 자아 밖에서 나를 정의하는 정체성에서 벗어나고자 하는 시도이기도 합니다. “기술자가 질서와 (전통적인 의미에서의) 예술을 관리하고, 예술가는 무질서와 삶을 돌보게 하라”고 존 케이지는 말했지요. 어쩌면 우리가 현재 안고 있는 여러 문제들 중에는 기술(과 예술)이 해결 가능한 것도 있을 수 있다고 생각했어요.

강현선에게 가상은 무엇이고 현실이란 또 무엇입니까?

그걸 분류하는 것 자체가 더는 필요 없다고 봐요. 이미 현실의 너무 많은 부분에 가상이 중첩되어 있으니까요. 전 결국 감정과 사고가 뇌의 작용이고, 기술적으로 가능하기만 하다면 어느 정도 몸과 정신을 분리할 수 있다고 생각해요. 감정의 데이터가 처리되는 프로세스를 몸 밖으로 빼낼 수 있다면 그걸 그대로 디지털 이미지에 입힐 수도 있는 거죠.

과거의 작품들을 보면 ‘현실과 불화하는 재현’이 작가의 큰 관심사인 것처럼 보입니다. 이 역시 비슷한 방법론 같아요.

시각이나 촉각 등의 감각만으로는 본질을 파악할 수 없다고 생각해요. 동양화의 방법론과도 비슷하죠. 동양화가들은 눈에 보이는 것을 그대로 재현해내는 것을 목적으로 하지 않아요. 본질을 담으려고 하죠. 이번에 함께 전시된 이전 작품 중엔 아파트를 소재로 한 것이 있어요. 그 작품에서도 인간이 도시 사회에 살도록 만들어진 합리의 공간이라는 의미와 삭막함과 공허함의 감정 등을 아파트에 담으려 했어요. 겉으로 판단되는 모습, 혹은 그 사람의 정체성 등 조건으로 대상을 파악할 수 없다고 생각합니다. 생각해보면, 제 나이나 성별 키 외모 등이 다른 사람이 나를 인식하는 중요한 요소일 텐데, 제 스스로는 자아를 그런 식으로 인식하지 않거든요. ‘다른 사람이 생각하는 나’와 ‘내가 생각하는 자아’ 사이에 간극이 발생하고, 그런 간극이 모든 대상에 발생한다고 생각해요.

아파트로 상징되는 공간들에 주목했던 개인적인 이유도 있을까요?

어려서부터 10개가 넘는 아파트에서 살았어요. 어린 시절 하루는 제가 사는 집의 동과 호수가 기억이 안 나서 집을 찾지 못하는 꿈을 꾼 적이 있어요. 사는 곳은 결국 그 사람의 형성에 큰 영향을 끼치죠. 마당이 넓고, 천장이 5m인 곳에서 자란 사람과 아파트에서 사는 사람의 사고와 행동 양식은 다를 수밖에 없다고 생각해요. 아파트로 환유되는 도시란 인간이 자연스럽게 살 수 있도록 만들어진 공간이 아니라 고도로 산업화된 자본주의 사회에 인간을 최적화하기 위해 고안된 세계라고 생각해요. 합리에 희생된 세계 안에서 인간으로 느끼는 불안감이 그 작품에 드러나 있지요. 나를 둘러싼 공간은 나 자신의 존재를 형성시키거나 증명해주죠. 정체성에 대한 관심은 자연스럽게 현실의 주거 공간과 도시, 디지털 공간으로 확장되었습니다.

Credit

- EDITOR 박세회

- PHOTOGRAPHER 조혜진

- HAIR & MAKEUP 이소연

- ART DESIGNER 최지훈

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식