LIFE

콘서트 말고, 전기영화

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

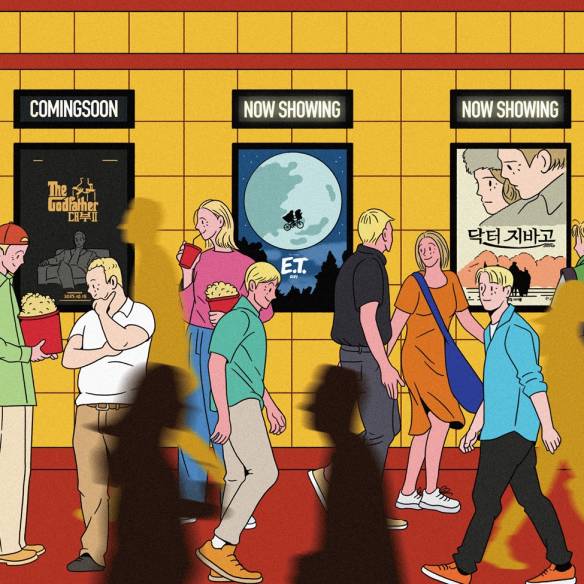

물론이다. 나도 마지막 콘서트 장면에서 감동했다. 그런데 그건 영화가 주는 감동이 아니었다. 나는 어린 시절 TV로 ‘라이브 에이드’ 콘서트를 본 기억이 있다. <보헤미안 랩소디>의 후반부를 온전히 장식하고 잠식하는 ‘라이브 에이드’ 장면의 쾌감은 영화적인 즐거움이라기보다는 음악적 즐거움에 가까웠다. 우리는 영화를 본 것이 아니다. 죽은 프레디 머큐리를 소환해서 다시 전설적인 콘서트를 시킨 것이다. 이런 건 사실 치트키다. 프레디 머큐리라는 인물에 대한 새로운 해석을 보러 극장에 갔더니 감독 브라이언 싱어는 그냥 콘서트를 내밀었다. <보헤미안 랩소디>는 성공적인 엔터테인먼트지만 어딜 봐도 성공적인 영화는 아니다.

나는 전기영화를 좋아한다. 내가 영화 역사상 최고 걸작이라고 생각하는 영화는 중동에서 활약한 영국 중위 토머스 에드워드 로렌스를 다룬 <아라비아의 로렌스>(1962)다. 그리고 나는 21세기에 가장 평가절하된 걸작은 스티븐 소버더그 감독의 2부작 영화 <체 게바라>(2008)라고 확신한다. 또한 나는 모두가 싫어하는 소피아 코폴라의 <마리 앙투아네트>(2006)를 정말이지 사랑한다. 마틴 스코세이지의 1980년대 최고 걸작은 복서 제이크 라모타를 다룬 <분노의 주먹>(1980)이며, 21세기 최고 걸작은 주식 사기꾼 조던 벨포트를 그린 <더 울프 오브 월스트리트>(2013)라고 생각한다.

할리우드, 아니 영화 역사에서 전기영화를 삭제하는 건 불가능하다. 너무 옛날 영화만 이야기하는 것 같다고? 자, 그렇다면 21세기로 시간을 좀 좁혀보자. 우리는 지난 20년간 정말 훌륭한 전기영화 몇 편을 목도했다. 동성애자 정치인 하비 밀크를 숀 펜이 연기한 <밀크>(2008), 페이스북 창시자 마크 저커버그를 그린 <소셜 네트워크>(2010), 전설적인 미국인 스나이퍼 크리스 카일의 이야기를 다룬 클린트 이스트우드의 논쟁적 걸작 <아메리칸 스나이퍼>(2014) 등을 빼고 21세기 영화를 이야기할 수는 없다.

훌륭한 현대적 전기영화를 만드는 건 무엇인가? 나는 여기서 내가 생각하는 정답을 거두절미하고 내놓으려 한다. 훌륭한 전기영화란 해당 인물의 인생을 모조리 담으려는 욕망을 제거한 영화다. 좋은 전기영화는 인물의 특정 기간에 포커싱을 맞추는 경향이 있다. 스티브 잡스를 소재로 한 <잡스>(2013)와 <스티브 잡스>(2015)를 비교해보시라. 전자가 젊은 시절의 잡스를 어떻게든 영화 속에 욱여넣으려 한다면, 후자는 잡스의 전설적인 3회의 프레젠테이션에 초점을 맞춘다. 마릴린 먼로의 삶을 다룬 <마릴린 먼로와 함께한 일주일>(2011)과 넷플릭스 영화 <블론드>(2022)도 비교해볼 만하다. 전자는 1956년 영국으로 건너가 <왕자와 무희>를 찍던 마릴린 먼로의 며칠간을 담는다. 후자는 마릴린 먼로의 고통스러웠던 삶을 시작부터 끝까지 담아내려 애쓴다. 당연히 더 나은 영화는 전자다.

한 인간의 인생을 모조리 담아내는 것은 가능한 일이 아니다. 영화는 길어봐야 3시간인 매체다. 3시간 안에는 이 글을 쓰고 있는 나의 하찮은 인생도 담아내기 힘들다. 그런데도 사람들은 헛된 욕망을 품는다. 인물의 모든 것을 모조리 프레임 속에 집어넣으려 애쓴다. 그리고 장렬하게 망한다. 영화는 혹평을 받았지만 배우만 돋보이는, 심지어 영화는 오스카 후보에 오르지도 못했지만 배우만 후보에 오르거나 수상하는 작품들이 대부분 그런 케이스다. 영국 수상 마거릿 대처를 다룬 <철의 여인>(2011)이 대표적이다. 그 영화는 메릴 스트리프의 서커스 같은 연기를 제외하면 정말이지 아무것도 없다.

지금 할리우드에서 전기영화를 가장 잘 만드는 감독 중 하나는 칠레 출신의 파블로 라라인일 것이다. 그는 지난 몇 년간 무려 두 편의 전기영화를 만들었다. 재클린 케네디를 내털리 포트먼이 연기한 <재키>(2016)와 다이애나비를 크리스틴 스튜어트가 연기한 <스펜서>(2021)다. 두 영화는 두 여성의 특정 기간만을 담아낸다. 전자는 케네디 대통령이 암살당한 뒤 재클린 케네디가 겪는 악몽을, 후자는 이혼 직전 여왕의 파티에 참석한 다이애나비가 겪는 고통을 다룬다. 두 영화는 전기영화지만 사실상 실제 인물과 거의 관계가 없다고 해도 과언이 아니다. 파블로 라라인은 실존 인물의 특정 기간을 완전히 영화적으로 재해석한다. 훌륭한 배우들과 함께 인물의 심리를 새롭게 창조해낸다. 그건 재클린 케네디와 다이애나비이기도 하고 전혀 그들이 아니기도 하다. 바로 그 때문에 우리는 두 여성과 새롭게 사랑에 빠질 수 있는 것이다. 전기영화는 책으로 출간된 전기와는 다르다. 달라야 한다.

다시 <보헤미안 랩소디>로 돌아오자. <보헤미안 랩소디>의 지나친 성공은 트렌드를 하나 만들었다. 전설적인 뮤지션들의 생애를 담아내려는 트렌드다. <보헤미안 랩소디>가 개봉한 이듬해 엘튼 존의 생애를 다룬 <로켓맨>(2019)이 나왔다. 데이비드 보위 전기영화 <스타더스트>(2020)도 개봉했다. 작년 최고의 화제작 중 하나는 엘비스 프레슬리의 생애를 다룬 배즈 루어먼의 <엘비스>(2022)였다. 내가 생각하기에 유일한 성공작은 <엘비스>다. 이유는 간단하다. 가장 ‘영화적’인 영화이기 때문이다. <엘비스> 역시 엘비스 프레슬리라는 전설적인 존재의 생애를 유년기부터 죽음까지 모조리 다루려는 지나친 욕심을 낸 영화다. 하지만 여기에는 배즈 루어먼이라는 존재가 있다. <물랑 루즈>와 <위대한 개츠비>를 만든 이 오스트레일리아 남자는 과하게 화려한 프로덕션과 음악으로 유명한 감독이다. 그는 <엘비스>에서도 화면에 금가루를 뿌린 듯한 과잉된 연출을 포기하지 않는다. 과잉을 끝까지 밀고 나가자 이 영화는 압도적인 쇼가 됐다. 인생 자체가 압도적인 쇼였던 엘비스 프레슬리와 딱 맞아떨어진 것이다. 이런 건 아무나 벌일 수 있는 서커스가 아니다.

그러나 <보헤미안 랩소디>와 <엘비스>의 성공에 도취한 할리우드는 계속해서 죽은 뮤지션들의 아카이브를 꺼내 들 것이다. 다음으로 학살당한 뮤지션은 마이클 잭슨이다. <백악관 최후의 날> <매그니피센트 7>처럼 별 볼 일 없는 액션영화를 만든 앤트완 퓨콰 감독이 메가폰을 쥘 <마이클>은 잭슨파이브 시절부터 사망하는 순간까지를 모두 담아낼 예정이다. 당연히 나는 아무런 기대도 없다. 특징 없는 감독이 전설적 인물의 생애를 모조리 다루려 한다면 결과는 이미 지나칠 정도로 분명하다. 차라리 내가 원하는 건 대런 애러노프스키의 <프린스>나 파블로 라라인의 <휘트니>다. 후자는 휘트니 휴스턴이 <보디가드>를 찍던 시절만 딱 다룬다면 정말이지 끝내줄 것이다. 물론 나는 할리우드 제작자가 아니고, 할리우드는 나 같은 변방의 평론가 말 따위는 듣지 않을 것이다. 어쩌겠는가. 할리우드의 욕심은 끝이 없고 같은 실수를 반복하는 법이다.

김도훈은 글을 쓰는 사람이다. <씨네 21> <geek>과 <허프포스트>에서 일했고, 에세이 <우리 이제 낭만을 이야기합시다>를 썼다.

Credit

- EDITOR 김현유

- WRITER 김도훈

- ILLUSTRATOR MYCDAYS

- ART DESIGNER 주정화

JEWELLERY

#부쉐론, #다미아니, #티파니, #타사키, #프레드, #그라프, #발렌티노가라바니, #까르띠에, #쇼파드, #루이비통

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식