STYLE

어맨다 킴 : 백남준을 찾다

디렉터 어맨다 킴은 백남준의 다큐멘터리 <달은 가장 오래된 TV>가 자기 자신을 알아가는 과정이기도 했다고 말했다. 한 꺼풀을 벗기면 새로운 레이어를 드러내는 백남준에게 이끌려 5년의 시간을 쏟아부은 어맨다 킴을 만났다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

<백남준 : 달은 가장 오래된 TV>엔 정말 엄청난 양의 인터뷰와 데이터들이 들어가 있어요. 오랜 기간 준비했지요?

맞아요. 5년이나 준비했어요. 2020년엔 코로나19 팬데믹 때문에 한동안 해외로 나가는 게 힘들어져서 줌으로 리서치 인터뷰를 하기 시작했지요. 그럼에도 여러 곳을 돌아다니긴 했는데 독일, 한국, 프랑스 그리고 미국 전역을 돌아다녔어요. 코로나 이후 유일하게 가지 못한 지역이 일본이었어요. 일본에서 한 인터뷰 대부분은 원격 제작으로 촬영한 것들이에요.

원격 인터뷰라면 어떤 식으로 진행되나요?

그쪽에 현지 촬영팀을 세팅하고 저는 카메라가 비추지 않는 인터뷰이의 맞은편에서 아이패드로 인터뷰이에게 질문을 던지지요.

백남준이 ‘Electronic Superhighway’(1995)에서 예견한 미래 같아요.

맞아요. 저도 줌을 통해서 인터뷰이들과 리서치를 하다가 그가 얘기한 미래 같다는 생각이 들어서 조금 소름이 돋았어요. 작품을 보면 사람들이 스크린으로 연결되어 있잖아요. 그런데 코로나 시대에 우리가 스크린을 통해서 연결되고 있었으니까요.

그런 걸 생각해보면 코로나가 세계에 긍정적으로 끼친 영향도 있는 것 같아요. 원격 커넥션 기술이 발달했고, 무엇보다 사람들이 그런 소통을 편하게 생각하게 되었지요.

이제는 모든 사람들이 줌(Zoom)을 굉장히 일상적으로 쓰게 됐잖아요. 기술의 긍정적인 활용을 보여주는 사례라고 생각해요.

백남준에 대한 얘기를 모아야겠다고 생각한 순간이 있나요?

정확한 어떤 순간이 있었던 건 아녜요. 그저 어느 순간 그에 대한 리서치를 멈출 수 없다는 걸 깨달았어요. 그가 정말 매력적이라고 느껴졌고, 점점 더 깊게 알고 싶다고 생각했거든요. 한 명의 사인으로도 정말 희귀한 사람이었고, 그의 예술 역시 수많은 레이어로 덮여 있죠. 그야말로 미스터리어스한 인물이에요. 하나를 알게 되면 또 다른 층위의 백남준을 만나게 되는 식이죠. 그렇게 파고들다 보니까 어째서 제대로 된 작품 형태의 백남준 다큐멘터리가 없는지 의문이 들더라고요. 예를 들면 TV 다큐멘터리나 방송 시리즈는 있었지만 영화로는 없었거든요.

전 이번 영화를 보면서 그의 집안이 일제시대에 이미 어마어마한 재벌이었다는 점, 또 그럼에도 그가 뉴욕에서 가족과 연을 끊다시피 하며 가난하게 살았다는 점을 처음 알았어요. 생각해보면 해외 여행도 못 하던 시절에 백남준은 전 세계를 돌아다니는 메트로폴리탄이었죠.

굉장히 부유했어요. 그런데 그 사실을 그의 주변인들조차 잘 몰랐다는 점이 크게 인상에 남아요. 그의 친구들조차 그가 재벌집 아들이라는 걸 몰랐거든요. 이 영화를 보고 나서야 그의 집안 스케일에 대해 알게 됐대요. 그건 그가 글로벌했고, 다양한 삶을 살았기 때문 같아요. 그의 독일 시절을 아는 사람은 그의 뉴욕 시절을 상상하기 힘들고 그 반대도 마찬가지죠.

마지막 크레디트를 보면 류이치 사카모토가 테마를 작곡한 걸로 나오지요.

맞아요. 영화 초반에 나오는 곡이고, 영화에서 몇 번 반복되었어요. 두 사람은 친구 사이였고, 매우 친했어요. 사카모토가 백남준을 오마주 하기도 했고요. 그를 존경하는 마음에서 이 영화를 위해 곡을 써줬어요. 돌아가시기 전에 아픈 와중에도 저희 영화를 위해 작곡을 해주신 거죠.

류이치 사카모토가 죽기 전에 쓴 마지막 에세이집에는 백남준과의 우정을 회고하는 장면이 나오지요. 재밌는 얘기가 있어요. 그 책에서 류이치가 가장 좋아하는 작곡가로 꼽는 사람이 클로드 드뷔시거든요. 14살 때 자신이 드뷔시의 환생이라고 강하게 믿었다고 할 정도죠. 그런데 당신의 영화 마지막에 드뷔시의 ‘클레어 드 룬’(Clair de Lune)이 나오더라고요.

저 지금 소름 돋았어요. 맞아요. 클레어 드 룬을 일렉트로닉 악기로 편곡한 버전이 나와요.

당신 영화의 제목은 <달은 가장 오래된 TV>지요. 그 영화에 나오는 음악은 ‘달빛’(Clair de Lune)이고, 달빛의 작곡가인 드뷔시를 가장 좋아했던 류이치 사카모토가 테마를 지었죠. 그리고 류이치 사카모토의 에세이 모음책의 제목은 <나는 앞으로 몇 번의 보름달을 볼 수 있을까>이에요.

다 연결되어 있네요. 저희가 마지막 백남준의 작품을 보여주면서 ‘달빛’을 선택한 건 정말 우연이었어요. 류이치 사카모토가 드뷔시를 좋아하는지, 그의 책 제목에 보름달이 들어가는지 전혀 몰랐어요. 이 영화를 만들면서 이런 말도 안 되는 우연들을 정말 많이 겪었어요. 사실, 전 류이치 사카모토를 오래전에 몇 번 본 적이 있어요.

예? 어떻게요?

저희 부모님이 일본에서 한 20년 정도 사셨어요. 저 역시 일본에서 자랐죠. 처음 간 건 5~6살 무렵이었고, 14살 때 미국의 보딩 스쿨에 들어갈 때 떠났으니까요. 하지만 이후로도 부모님은 계속 일본에 계셔서 20대 이후에도 일본에 자주 갔어요. 아마 그를 본 건 20대 때일 거예요. 롯폰기의 한 레스토랑에 있는 류이치를 봤어요. 아마 <레버넌트>로 아카데미 어워드 음악상에 노미네이션 됐을 시절이었을 거예요. 정말 인사하고 싶었는데, 그럴 용기가 없었죠.

포토그래퍼 피터 무어가 촬영한 백남준과 부처상. ‘TV 부처’ 시리즈 이전까지 백남준은 상업적인 성공을 거두지는 못했다. ©Courtesy of Barbara Moore

TV 상자 안에서 사과를 먹고 있는 백남준의 모습. ©EAI

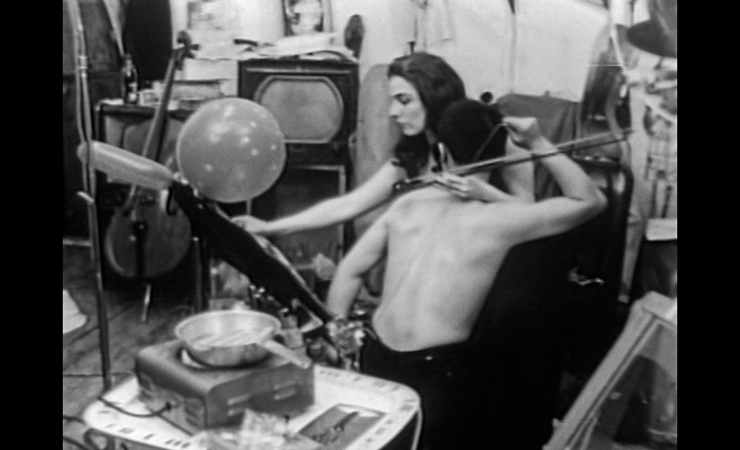

존 케이지의 ‘26'1.1499'' FOR A STRING PLAYER’를 연주하고 있는 백남준과 샬럿 무어먼. ©EAI

그나저나 아까 얘기했던 클레어 드 룬이 나오는 장면이 기억에 많이 남았어요. 휘트니 뮤지엄에 ‘야곱의 사다리’(2000)가 전시된 광경이었죠. 음악과 영상 모든 게 아름다웠어요. 마치 그 장면을 위해 영화가 달려간 것처럼요.

그 장면이 제가 오랫동안 선언적인 순간이라고 생각했던 굉장히 중요한 부분이었어요. 여러 번 편집을 하면서도 그 장면의 위치는 한 번도 변한 적이 없어요. 항상 마지막이었죠. 정말 신기한 건 작업을 거의 처음 시작할 때 영화에 들어갈 거라고 생각했던 부분들 중 대다수가 최종본에 그대로 남아 있어요. 대단한 일이죠.

예를 들면요?

방금 얘기한 ‘야곱의 사다리’ 부분도 처음부터 있었고, 초반에 한 여자가 “백남준은 10개의 언어를 할 줄 알지만 다 엉망이죠”라고 말하는 장면, 또 데이비드 로스가 말해주는 ‘바다 위의 배’ 이야기 등이 일찍 컷 되어서 자기 자리를 잡았죠.

데이비드 로스의 컷은 되게 으스스했어요. 데이비드 로스가 새벽에 백남준의 전화를 받았던 이야기를 해주는 장면을 촬영하는데, 그의 집에 있던 유선 전화가 울렸잖아요. 요새 대체 누가 유선 전화로 전화를 거나요.

이상한 일들이 정말 많았죠. 이상한 일들만 모아서 영화 하나를 만들 수도 있었을 정도로요. 너무 으스스해서 여러 인터뷰에서 얘기한 사건도 있었지요. 편집자랑 편집실에 있을 때였어요. 우린 둘 다 일하느라 잠도 제대로 못 잔 상태였죠. 그의 수많은 비디오 아트를 촬영한 영상들을 보면서 어떤 컷을 집어넣고 어떤 컷을 뺄지를 결정하고 있었지요. 너무 많아서 다 넣으면 20시간은 될 것 같았거든요. 그런데 갑자기 어디선가 베토벤의 소나타 ‘월광’이 들리는 거예요. 그때 우리가 보고 있던 비디오 아트의 배경 음악이 월광 소나타였어요. 그러니까 영상에서도 월광 소나타가 잠시 나오기는 하는데, 벽을 통해서 월광 소나타가 들리기 시작하는 거였죠. 저랑 에디터가 동시에 서로를 쳐다보며 “너도 들었어?”라고 물어봤지요. 한 명만 들었으면 잠을 못 자서 환청이 들리나보다 했을 텐데, 둘 사람이 같은 곡을 들을 수는 없잖아요. 옆집에서 누가 스포티파이로 음악을 듣나 보다, 혹은 피아노 수업이 있나 싶어서 건물 여기저기를 돌아다니며 찾아봤는데, 그런 사람은 없었어요. 그 소리가 어디에서 나는 건지도 찾지 못한 채 하루 종일 월광을 들었죠. 저희가 미쳐가는 줄 알았어요.

와… 또 다른 소름 돋는 이야기도 있나요?

뉴욕의 ‘필름 포럼’에서 첫 시사회를 한 날이었어요. 필름 포럼은 1970년대에 대안 영화들이나 독립영화들을 상여하기 위해 문을 연 아이코닉한 장소여서 매우 특별했지요. 게다가 그날은 백남준의 친구들이 잔뜩 왔었어요. 제가 이 영화를 상영하고 싶다고 꿈꿔온 곳이었고, 정말 너무 멋진 프리미어였죠. 그런데 시사회가 끝나고 한 여자가 제게 오더니 “백남준 씨가 여기 있었다면 뭘 물어보고 싶어요?”라고 묻더군요. 그래서 제가 장난스럽게 “영화 좋았냐고 물어보고 싶어요”라고 답했더니 그녀가 “예, 백남준 씨가 잘 봤대요”라며 그가 영화관에 있다는 걸 느낄 수 있다고 말했어요. 백남준의 영혼이요.

아시안이었나요?

맞아요. 물어보진 않았지만, 한국인이었던 것 같기도 해요.

51개의 비디오 채널과 네온 조명을 활용한 ‘Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, Hawaii’(1995)의 설치 전경. 스미스소니언 아메리칸 아트 뮤지엄이 소장하고 있는 이 작품에서 초고속 인터넷으로 연결된 대륙을 상상하기란 그리 어려운 일이 아니다. ©NamJune LLC

백남준 씨는 한국의 아방가르드 작가들과도 꾸준히 교류했더군요. ‘한국아방가르드협회’(AG)와 ‘제4집단’을 결성했던 김구림 작가는 백남준과 꾸준히 교류하다 미국으로 건너가 2인전을 열기도 했지요.

정말 많은 사람들과 인연을 맺었어요. 정말 미쳤어요. 몇 명에게 영향을 주고 친구를 맺었는지 헤아릴 수가 없을 정도예요. 그는 하루를 48시간처럼 살며, 쉬지 않고 일했어요. 그런데 또 낮잠도 많이 잤대요.

이 다큐멘터리의 특징은 백남준이 쓴 수많은 자필 원고들이 그의 영상과 맞물려 효과적으로 편집되었다는 점입니다. 텍스트의 양이 어마어마한데 어떻게 모았는지 궁금해요.

사실 운이 좋았어요. 제가 처음 (백남준에 대한) 조사를 시작했을 때, MIT 출판에서 현존하는 백남준의 거의 모든 기록을 모은 <We Are in Open Circuits>를 냈거든요. 그 책 안에는 백남준의 글들, 제안서, 편지들이 전부 들어 있었어요. 백남준의 예술에 크게 기여한 세 명의 훌륭한 학자인 존 핸하르트, 그레고리 진먼, 이디스 데커-필립스가 수집하고 편집한 책이죠. 존 핸하르트는 백남준이 생전에 자신의 글들을 모두 출판해달라며 넘긴 백남준의 친구예요. 심지어 백남준은 그 글들이 MIT 출판부에서 출판되면 좋겠다는 말까지 남겼대요. 전 그 책의 모든 부분을 읽었어요. 그는 정말 천재예요. 저라면 생각도 못했을 것들을 자신의 시적인 언어들로 연결시켜요. 그 책을 읽자마자 그 책이 제 영화의 ‘백 본’이 될 거라는 걸 확신했죠.

다큐멘터리의 여러 가지 대사들이 다 좋았지만, 존 케이지가 했던 말이 제일 기억에 남아요. “(백남준의 전시회) 자리에 있었던 것보다, 그때를 회상하는 게 더 즐겁다”라는 말이요. 그게 진짜 추억이잖아요.

맞아요. 존 케이지도 너무 좋아요. 누군가 존 케이지의 영화도 만들어줬으면 좋겠어요. TV 특집은 몇 개 있지만, 아직 국제적인 장편영화는 없을 거예요.

백남준의 시대는 미술사적으로 보면 모던에서 포스트 모던으로 넘어가던 때였다고 봐야 할까요? 하여튼 아직 그때만 해도 모든 게 새로울 수 있는 시대였던 것 같아요. 그 시대의 아티스트들이 부럽지는 않았나요?

오 마이 갓. 저는 그 시대의 예술가들이랑 카페에 둘러앉아서 노는 꿈을 꿔요. 독일 시대, 아방가르드, 백남준의 뉴욕 정착기에 그의 친구들과 함께하는 꿈이요. 저도 20대를 거의 뉴욕에서 보냈거든요. 그래서 제가 살았던 뉴욕이 그랬다면 얼마나 좋았을지 생각해요.

<미드나잇 인 파리>을 꿈꾸는군요?

정확해요.

감독님이 직접 만들 수도 있죠.

제 버전의 <미드나잇 인 뉴욕>을요?

예. 우디 앨런이 살아보고 싶었던 시대가 1920년대의 파리였다면, 우리 세대가 살고 싶은 세대는 1960~70년대라는 의미로 읽을 수 있는 작품이 될 거예요. 또 돌아가보고 싶은 시대가 있나요?

딱 떠오르는 건 없어요. 전 그런데 제 미래가 후대들이 살아보고 싶은 시대가 되었으면 좋겠어요. 우리에겐 아직 원하는 대로 만들 기획가 남아 있잖아요?

펀딩은 어떻게 진행됐나요?

처음엔 어려웠어요. 모든 영화가 펀딩이 제일 어렵지만, 독립영화인데다가 첫 작품이었으니까요. 백남준은 서양에서도 잘 알려져 있지만, 특히 한국에서 너무 유명해서 영화를 만들어야 할 필요를 못 느끼는 것 같았어요.(웃음) 흥미로운 밸런스죠. 그래도 제가 펀딩을 잘할 수 있게 도와준 프로듀서도 있었고, 다양한 곳에서 찾으려고 노력했죠. 특히 데이비드 고가 이 프로젝트를 할 수 있도록 처음으로 도와준 프로듀서였어요. 그는 한때 백남준의 어시스턴트기도 했죠.

영상 시대의 가장 영향력 있는 매체인 바이스에서 디렉터로 일했고 아이디 매거진에도 있었죠. ‘내 것’을 만들어야겠다고 생각한 순간이 있나요?

이런 질문이 어려워요. 딱 한 순간을 꼽을 순 없거든요. ‘그를 만나는 순간 혹은 어떤 영화를 보는 순간 제 인생이 바뀌었어요’라고 말할 수 있는 사람들도 분명 있겠죠. 다만 전 그런 게 없어요. 바이스에서 일하면서 바이스의 구체적인 톤과 룩을 벗어나 제가 전하고 싶은 다른 사람의 목소리로 이야기를 전해보고 싶었어요.

어쩌면 어맨다 킴이 가지고 있는 디아스포라의 정서 때문에 백남준에게 끌렸는지도 모르겠어요.

맞아요. 전 뉴욕에서 태어났고, 어릴 때는 한국에서 자라기도 했지요. 도쿄에서 성장기를 보냈고, 중학교 땐 미국으로 다시 건너가 뉴햄프셔, 로드아일랜드, 캘리포니아를 돌아다니면 살았고 다시 뉴욕으로 갔죠. 지금은 프랑스에 살고요. 저는 그의 삶과 예술을 통해서 저 스스로를 알아가려고 노력했어요. 그는 어느 곳에서나 자신의 고향처럼 터전을 꾸리지만, 한편으로는 또 어디에도 속하지 않는다고 느꼈어요.

Credit

- EDITOR 박세회

- PHOTOGRAPHER 김성룡

- ASSISTANT 신동주

- ART DESIGNER 김동희

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식