하와이 트리에니얼에서 찾은 위로와 연대의 목소리

3년에 한 번 돌아오는 하와이의 아트 축제 하와이 트리에니얼에서 상실을 대하는 성숙한 자세와 연대의 위로를 얻고 돌아왔다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

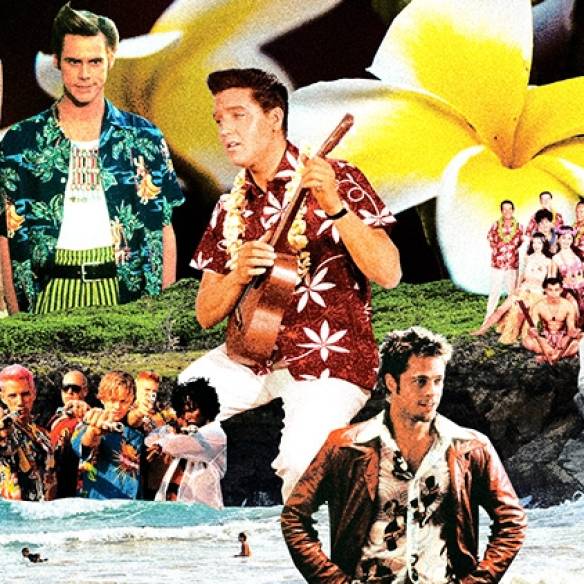

브랜든 응의 작품 ‘유 메이 비 러브드’(You May be Loved)의 설치 전경. 릴리우오칼라니 여왕의 노래 ‘알로하 오에’의 하와이 가사는 뿌옇게 반쯤 지워져 있다.

( art. 1 - 하와이 트리에니얼 )

무언가를 잃는다는 것은 우리의 존재에 구멍이 뚫리는 일이다. 사랑하는 이를 상실하면, 나라를 잃으면, 공동체의 감각을 빼앗기면, 감정의 총알이 우리의 마음을 뚫고 지나가 당신을 그 전과 다른 사람으로 만든다. 그런 일을 겪고 나면, 당신은 말을 못 하는 사람이 되기도 하고, 듣지 못하는 사람이 되기도 하고, 감정의 심장이 멎어버린 사람이 되기도 한다. 갑자기 다른 사람이 되어버린 나는 내가 알고 있는 나와 다른 사람이 된 자아 사이에서의 괴리감을 견디지 못하고 종종 망가진다. 망가진 인간은 스스로를 해하기도 한다. 그리고 어쩌면 아트의 가장 건강한 목적 중 하나는 이런 상실의 감정을 미학적인 방식의 적절한 형태로 변환해 공유하고 공감하고 시뮬레이션해보는 것일지도 모른다.

하나의 주제 의식 속에 전 세계 아티스트들의 기존 작품과 커미션 작품을 모아 3년에 한 번 전시하는 ‘하와이 트리에니얼 2025’(Hawai’i Triennial 2025)의 이번 주제는 ‘알로하 노’(ALOHA NŌ)다. 지난 2월 방문한 이 행사는 오아후, 마우이, 하와이(빅아일랜드)의 3개 섬 12개 사이트에서 78일 동안 열린다. 무려 49명의 아티스트가 참여했으며, 그중 다수가 트리에니얼을 위한 신작이었다. 베니스 비엔날레, 휘트니 비엔날레만큼 거대한 규모는 아니지만, 각 섬의 곳곳을 돌아다니며 작품을 감상하는 여정 자체가 지금도 다시 가고 싶을 정도로 매력적이다. 전시의 짜임새와 주제 의식에서 자연스레 드러나는 설득력이 무척 훌륭했다고 평가한다. 특히, 멀 것만 같았던 태평양 섬 하와이와 이 섬의 영성을 정의하는 ‘알로하’라는 주제 의식은 앞서 언급한 의미, 아트의 건강한 목적 측면에서 한국인에게 가깝고 특별하다. 우리의 의식 속에 자리 잡은 역사적 트라우마와 매우 유사한 주권의 상실, 공동체 감각의 상실, 동족 상실의 경험들이 망라되어 있기 때문이다. 예를 들면 이런 것이다.

( art. 2 - 하얀 비석 )

하와이 트리에니얼 2025 취재를 위한 호놀룰루 여정의 마지막 날, 난 일리카이 호텔 앤 리조트 1층에 있는 메네후네 그릴에서 피시앤칩스를 먹고 있었다. 잠시 후 한 노년의 여성이 다가와 내 옆자리에 앉았다. 뉴욕과 하와이에 아파트가 있다며 내게 말을 건네기 시작한 그녀는 내가 두 잔의 와인을 마시는 동안 거침없이 하와이에 대해-그러니까 일리카이 호텔의 역사부터 와이키키 해변을 점령한 타임 셰어링 호텔들의 흥성까지- 늘어놓기 시작했다. 그녀가 말했다. “엄마처럼 굴 생각은 없지만 이올라니 궁전에는 꼭 가봐야 해. 거긴 정말 슬픈 역사가 새겨진 곳이야. 미국인들이 감금한 궁전의 모퉁이 방에서 퀸 릴리우오칼라니가 그 유명한 ‘여왕의 퀼트’를 뜬 거예요. 엄청나게 큰 그 퀼트를 매일 뜨는 모습이 밖에서 다 보였다는 거지. 얼마나 치욕적이었겠어.”

릴리우오칼라니는 반란으로 왕위를 침탈당하고, 자신이 살던 궁에 투옥됐던 하와이의 마지막 군주다. 또한 그녀는 나라를 되찾기 위해 반란을 꾀한 독립투사이며, 하와이어로 수많은 노래를 쓴 작곡가이자 퀼트 아티스트다. 하와이 사람들은 그녀의 자서전을 읽고, 그녀가 남긴 노래를 부르고, 그녀가 남긴 퀼트를 감상하며 한 없는 존경을 보낸다. 나는 하와이의 마지막 여왕인 그녀가 이올라니 궁전에 갇혔던 사실은 알고 있었지만, 그녀가 모퉁이 방에 갇혀 구경거리 신세로 전락했었다는 얘기는 처음 들었다. 그 이야기를 듣고 나자, 그날 오전에 본 한 작품에서 느꼈던 비애가 더 짙어졌다.

그날 오전 나는 하와이 트리에니얼 2025의 전시 장소 중 하나인 포스터 보태니컬 가든을 찾았다. 하와이의 여러 섬을 연결하는 증기선 운용 회사 ‘인터아일랜드 스팀 내비게이션’의 설립자 토마스 R. 포스터 씨가 옛 독일인 교수가 꾸며둔 정원 부지를 사들여 확장하고 가꾼 이 공립 식물원에는 하와이 토착 식물 상당수가 식재되어 있었고, 그 희귀한 식물들 사이에 브랜든 응(Brandon Ng)의 작품 ‘유 메이 비 러브드’(You May be Loved, 2025)가 무심하게 서 있다. 높이 1m가량의 하얀 구조물 앞면은 멀리서 보면 하얀색으로만 보이지만, 가까이서 살펴보면 흙 묻은 손으로 쓰다듬은 듯 더렵혀져 있었다. 하얀 구조물 전면에는 영문 텍스트가 적혀 있었는데, 그것들은 릴리우오칼라니 여왕이 작곡한 ‘알로하 오에’의 가사였다. ‘알로하 오에’(Aloha ‘Oe)는 한국으로 따지면 ‘우리의 소원은 통일’이나 ‘아리랑’과 비슷한 노래다. 정규교육 과정을 거친 대부분의 하와이 사람은 그 음조와 가사를 외우고 있어, 포스터 보태니컬 가든에 들어선 관람객들은 가사를 보는 순간 그 노래를 머릿속에 재생시킬 수 있었을 것이다. 구조물 후면에는 알 수 없는 이미지와 알아보기 힘든 텍스트들이 적혀 있었다. 사진인 듯한 이미지는 흐릿했고, 알파벳인 듯했지만, 일부러 지우다시피 흐릿하게 문지른 텍스트들은 알아보기 힘들었다. 나중에 찾아보니 그것들은 앞에 쓰인 영문 노랫말의 하와이 원어였고, 배경이 되는 이미지들은 미국 침탈 시대 하와이의 장면들이었다. 예를 들면, ‘Bringing fresh remembrances / Of the past’라는 텍스트의 뒷면에는 ‘Ke hone a‘e nei / Ku‘u manawa’라는 하와이어가 아주 흐릿하게, 스펠링을 모르면 알아볼 수 없게끔 쓰여 있는 식이다.

나는 그제야 그 하얀 구조물이 릴리우오칼라니의 상실, 주권의 상실, 언어의 상실, 역사 인식의 상실, 그리고 노래의 상실을 기리는 묘비라는 걸 깨달았다. 또 하얀 비석을 만들고 흙 묻은 손으로 쓰다듬은 작가의 마음을 느꼈다. 릴리우오칼라니의 그 노래는 사랑과 독립에 대한 열망의 중의적 표현으로 주로 읽히는데, 영어권에서는 작별의 슬픔에 대한 노래로 주로 불리며 그 의미가 퇴색됐다. 하와이어 원어 가사들을 마치 먹물로 쓰고 모래로 문지른 것처럼 지워놓은 데는 이유가 있었던 것이다. 오아후(호놀룰루가 있는 섬)에서 나고 자란 베트남계 아티스트 브랜든 응은 자신의 아이덴티티를 하와이라는 장소가 가진 문화 정체감과 정착민 식민주의의 산물로 본다. 이 모든 이야기에 더해 이올라니궁의 모퉁이 방에서 제대로 된 책 한 권 읽지 못하고(그들은 여왕에게 성경을 포함한 단 두권의 책만을 허가했다) 시간을 죽여야 했던 여왕의 모습이 덧씌워지며 하와이 선주민들의 감정이 내 속에서 옅은 공진을 일으켰다. 그러나 거기엔 또 다른 레이어가 있다. 브랜든의 성씨인 ‘응’은 이민자의 것이다. 이민자는 종종 낯선 땅에서 식민지배를 당하는 선주민의 감각을 느끼곤 한다. 낯선 생김새의 사람들 사이에 떨어져 존재의 연속성과 당연성을 상실한 감각과, 낯선 생김새의 사람들의 침략으로 존재의 연속성과 당연성을 상실한 감각은 매우 흡사하기 때문이다. 이민자도 상실하고, 원주민도 상실하고, 탈식민의 시대도 상실한다. 상실한 우리는 끈이 떨어진 존재로 자신을 감각한다. 마치 섬처럼. 우리 모두는 사실 섬이다. 그런 강한 감각이 하와이 트리에니얼의 곳곳을 지배하고 있었다.

포스터 보태니컬 가든에 있는 ‘아트 레이버 + 알 참 티’의 작품 ‘주아-사운드 인 더 사운드스케이프’ (JUA, Sound in the Soundscape)의 설치 전경. © 박재용

( art. 3 - 상실의 배웅 )

앞서 언급한 브랜든 응의 작품 ‘유 메이 비 러브드’는 하나가 아니라 포스터 가든 여러 곳에 마치 표지석처럼 서 있었다. 나는 에어팟으로 ‘알로하 오에’를 들으며 그 표식들을 따라 걸었다. 거대한 나무들 사이에서 하얀 비석들이 문득문득 나타나며 내 가슴을 툭툭 하고 쳤다. 그다지 크지 않은 포스터 보태니컬 가든을 그렇게 걷다 가장 안쪽에 있는 ‘이코노믹 가든’에 다다랐을 때 어디선가 음악 소리가 들려왔다. 이코노믹 가든의 한가운데에 마치 거대한 곰벌레 같은 목조 구조물이 있었고, 이 구조물이 마치 바람에 반응하듯 움직이며(그러나 바람에 의해 움직이는 것은 아니었다) 물방울이 웅덩이에 튀기는 듯한 소리를 만들어내고 있었다. ‘아트 레이버 + 알 참 티’(Art Labor + R Cham Tih)의 작품인 ‘주아-사운드 인 더 사운드스케이프’(JUA, Sound in the Soundscape)는 대나무를 엮어 만든 거대한 악기였다. 베트남 중앙고원지대의 부족인 ‘즈라이’(Jrai)족은 계단식 논에 바람이 불 때마다 소리가 나도록 대나무로 만든 악기들을 설치해 새들을 쫓는다. 아트 레이버는 작품 옆에 있는 소개글에서 이 악기들에서 영감을 받았다며 “‘주아’는 물과 공기 사이의 여러 상태, 수증기, 비구름, 바람, 입김의 다이내믹한 상태를 뜻한다. 이 세상의 것들, 땅, 숲, 사람, 도시, 노동 등의 기화를 의미하는 알레고리로도 읽힌다”고 말했다.

기화된 수증기가 구름이 되고, 구름이 비가 되어 떨어지고, 비가 지하수가 되고, 그 지하수가 강이 되고, 강이 다시 기화되어 구름이 되는 순환을 생명에 적용하면, 환생의 믿음이다. 환생을 굳이 내세에 대한 불교나 기독교적인 믿음으로 생각할 필요는 없다. 생명이 다한 몸이 유기물로 돌아가고 그 유기물을 식물이 흡수하고, 식물의 영양분을 동물이 다시 흡수하는 유기 순환 역시 분자의 입장에서 보면 환생이나 다름없다. 입자물리학자 이강영은 이렇게 썼다. “원자에게는 인간의 죽음이 특별할 게 없다.” 피 속에 있는 철은 우리가 죽어도 그대로 철이고, 뼛속의 칼슘도 그대로 칼슘이다. 그는 또 말했다. “우리는 언젠가 죽겠지만 우리 몸을 이루는 원자는 언제까지나 남아서 지구 어느 곳인가, 혹은 우주 어느 곳인가에서 또 무엇인가를 이루고 있을 것이다.” 입자의 입장에서 환생은 믿음까지 갈 것이 아니다. 그것은 과학적으로 참인 순환의 진리다. 이런 생각을 하며 작품을 감상하고 있을 때 옆에 어떤 여성이 뭔가를 준비하고 있는 게 보였다. “잠시 후 여기서 퍼포먼스가 있을 예정이라 리허설을 해보려고요.” 내가 운 좋게 만난 그녀는 아트 레이버의 아를레트 꾸인 안 짠(Arlette Quynh-Anh Tran)이었다. 나는 그녀에게 “이 악기의 여러 모퉁이에 장식한 인형들이 우리나라에는 상여에 다는 꼭두라는 인형과 비슷하다”고 말했다. 그녀가 답했다. “맞아요. 저 인형들도 즈라이족이 사람의 관에 장식하는 인형들을 본떠 만든 거예요.” 순환의 논리 속에서 상실은 배웅이다. 언제고 다른 형태로 만날 테니까.

우연이 새로운 의미를 부여하기도 한다. 아트 레이버의 상냥한 작품 옆에는 작은 기념비가 서 있었다. ‘재패니스 센트럴 인스티튜트 오브 하와이 부지’라고 되어 있는 그 기념비에는 이렇게 쓰여 있다. “1896년 4월 6일에 세워진 오아후 최초의 일본어 학교 부지로 1899년부터 1941년 12월 7일까지 쓰인 곳. 일본의 진주만 공격 당시 대공포탄이 이곳에서 터졌다. 당시 파편이 들이닥친 강당에는 하필 일요일 아침 특강을 위해 아이들이 모여 있었다.” 1941년 12월 7일은 진주만 공습일이다. 이날 학교는 문을 닫을 수밖에 없었다. 거대한 슬픔을 표현한 간결한 문장 탓에 가슴이 먹먹해졌다. “일부러 그 기념비가 있는 장소에 특정적으로 그 작품을 두기로 기획한 것은 아녜요. 하지만 하와이의 역사가 안고 있는 수많은 상실을 생각하면, 그런 장소에 놓인 것이 완전한 우연이라고는 할 수 없겠죠. 워낙에 그런 장소가 많으니까요.” 하와이 트리에니얼의 공동 큐레이터 최빛나가 말했다.

제인 진 카이센의 ‘Guardians’(2024)의 스틸 컷. 아이들이 무덤 주위를 뛰고, 꼭두를 들고 장난을 치며 웃는다.

마치 금줄처럼 지푸라기 색상의 구조물에 하얀 종이를 매단 소냐 켈리허-콤스의 작품 ‘White Idiot String’의 설치 전경.

( art. 4 - 상실의 보편성 )

우리는 하와이에서 또 다른 꼭두를 볼 수 있었다. 제주에서 태어나 어린 시절 덴마크로 입양된 제인 진 카이센(Jane Jin Kaisen)은 2001년 제주에 있는 그녀의 가족들과 다시 만난 뒤, 제주라는 섬을 영상으로 기록하기 시작했다. 그녀의 2024년 작 ‘가디언스’는 기록물이 아닌 일종의 스테이지 필름이다. 얼마 전 공개된 넷플릭스의 <폭싹 속았수다>에서 극 중 오애순(아이유 분)의 엄마 전광례(염혜란 분)가 죽자 가족들은 묘를 쓰고 그 주위에 돌을 두른다. 실제로 제주에는 아직 그런 무덤들이 잔뜩 있다. 영상에선 돌무더기로 테를 두른 그 무덤 주위를 이국적 생김새의 아이들, 아마도 두 부모가 모두 한국인은 아닌 듯한 아이들이 꼭두를 들고 뛰어논다. 슬로모션이 걸린(혹은 내가 그렇게 기억하는) 필름을 보다 보면 문득 한없는 외로움의 감정이 밀려드는데, 작가가 의도했든 의도하지 않았든 영상을 보는 경험은 사랑하는 사람을 잃었을 때와 매우 흡사한 감정을 불러일으켰다. 아마도 그렇게 표현된 감정의 원체험은 작가가 모두와 다르게 생긴 아이로 덴마크에서 자라면서 형성된 단단하게 굳은 외로움일 것이다. 그 외로움은 어쩌면 제인 진 카이센이 제주에서 부모의 손에 자랐다면 가졌을 자아의 상실이기도 하다.

꼭두와 죽음에 대한 대륙을 넘어선 공통점은 그저 문화인류학적인 작은 놀라움에 그치지 않았다. “어떤 종류의 ‘상실’이든 그 감정을 다루는 작품이 많은 데는 이유가 있어요. 주권을 잃은 선주민들의 경험, 다른 곳으로 이주해 홀로 떨어진 이주의 경험, 선주민의 상대적으로 높은 자살률, 국가라는 더 큰 공동체로 흡수되어야 했던 소수민족의 경험들이 전부 무언가를 잃어버린 상실이죠. 캐피톨 모던에 전시된 소냐 캘리허-콤스도 자살로 생을 마감한 자신의 친지들을 기리고 있죠. 애도가 그저 슬픔만은 아니에요. 이디스 아미투아나이가 그리는 이모 이야기처럼요. 아들을 잃기도 한 삶의 여정을 반추하면서 사모아로의 본인의 귀향을 축하하면서 춤을 추잖아요. 생각해보니 사라져가는 여러 다양한 비인간 생명체도 마찬가지예요. 헤이브 카흐라만은 멸종되어가는 하와이 토종 달팽이를 그림의 모티브로 하기도 했죠.” 최빛나 큐레이터가 트리에니얼에 전시된 다른 작품들의 상실에 대해 부연했다.

마침 나도 소냐 켈리허-콤스에 대한 이야기를 하려던 차였다. 이누피아크(Iñupiaq)와 애서바스칸(Athabaskans) 부족 혈통의 아티스트 소냐 켈리허-콤스(Sonya Kelliher-Combs)는 에스키모 마을인 알래스카 놈(Nome)에서 자랐다. 알래스카 원주민인 그녀는 이번 하와이 트리에니얼의 중심이 되는 전시장인 캐피톨 모던의 한쪽 모퉁이에 밀짚 색상의 끈 구조물을 걸고 그 구조물에 관람객들이 흰 종이에 메시지를 적어 직접 매달도록 전시했다. 아마 동아시아 사람이라면 그 구조물을 보는 순간 상실의 자리를 메우는 성심(誠心, 聖心 두 뜻 모두 해당한다)을 떠올릴 것이다. 볏짚으로 꼰 끈에 하얀 천이나 종이를 매다는 풍습은 일본과 한국의 공통이다. 양국 모두 신성한 것에 부정한 것이 접근하지 못하도록 가르는 결계의 의미를 지닌다. 한국에선 금줄이라 하고, 일본에서는 시메나와라 한다. 영화 <파묘>에서 이승의 것과 저승의 것을 가를 때 종이를 매단 노끈으로 결계를 치는 장면을 본 기억이 있을 것이다. 소냐 켈리허-콤스의 ‘White Idiot Strings’가 자살한 자신의 삼촌 세 명과 사촌 한 명을 기리고, 다른 인구의 세 배에 달하는 자살률을 기록한 원주민 사회의 실상을 끄집어내 보여주기 위한 작품이라는 걸 알게 되는 순간, (그녀의 의도와는 다를 수도 있지만) 그녀의 성심을 느끼며 또다시 먹먹해진다. 폴리네시아, 하와이, 북미 등의 수많은 사회심리학 연구에 따르면 원주민들의 자살률은 다른 구성의 인구들보다 통계적 유의미성을 검증할 필요도 없을 만큼 높다.

왼쪽부터 이번 하와이 트리에니얼의 공동 큐레이팅을 맡은 노엘 카하누, 와산 알-쿠다이리, 최빛나의 모습.

( art. 5 - 다시 알로하 노 )

그리고 이 모든 상실의 경험은 우리 각자를 하나의 섬으로 만든다. 주권을 잃는다면, 우리가 바다 건너 낯선 곳에 툭 하고 떨어진다면, 당신이 사랑하는 사람이 죽는다면…당신이 사랑하는 모든 사람이 죽는다면. 이 모든 만약의 감정들은 태평양 한가운데 있는 섬처럼 외롭다. 그러나 이 외로움의 인지는 그냥 “사람은 원래 섬이야”라고 말하고 치워버리는 무책임한 회의주의가 아니다. “하와이 원주민계 학자인 마눌라니 마이어(Manulani Aluli Meyer)는 ‘섬지성’(Island Intelligence)이라는 개념을 얘기하면서, ‘섬에서 산다는 것은 자신의 경계를 끊임없이 느끼며 살아간다는 것’이라고 말했어요. 마치 우리가 살갗의 떨림으로 자신의 내부와 외부를 느끼면서 살아가는 것처럼요.” 최빛나 큐레이터의 말이다. “사실 지난 한 세기가 이상했던 건 아닌가 생각해봐야 해요. 지난 한 세기 동안 인간은 인간이라는 종의 보편적인 연약함으로부터 스스로를 보호하기 위해 마치 민족, 국가, 인류라는 갑옷을 차고 공존의 조건에 대한 감각을 상실했어요. 민족주의, 국가주의의 논리죠. 그동안 우리는 ‘우리 자신이 섬이 아니라고 느끼는 채로 살아가도록 만들어졌다’고 생각해요.”

나는 하와이의 원주민 작가들은 물론, 그 섬 밖의 다른 아티스트들 역시 하와이 트리에니얼의 주제인 ‘알로하 노’가 가진 의미를 생각하며 자신들도 모르는 채 상실의 자각에 가닿았다고 생각한다. 그들은 선경험을 통해, 혹은 아티스트로서의 원체험을 통해 ‘모든 존재는 섬’이라는 인식을 영민하게 인지하고 자신들이 나름대로 해석한 ‘섬 감각’을 작품으로 만들어낸 것이리라. 그리고 그 영감의 결과물들은 우리에게 처음에는 무척 차갑게 그러나 잠시 후엔 상냥하게 그리고 마지막에는 심지어 따듯하게 다가온다. “우리 모두가 섬이라는 얘기는 모두가 외로운 존재라고 말하며 회의하게 하는 말이 아니기 때문이에요. 우리 ‘모두’가 섬이라는 사실을 느끼고 인지함으로써 오히려 우리는 위안을 얻고, 서로를 위무하고, 바다를 통해 연결되어 있고 연대할 수 있다는 의미죠.”

우리는 섬이지만 바다로 이어져 있다. 하와이 트리에니얼의 비숍 뮤지엄 오프닝 행사에서는 하와이 아티스트 J.D. 날라마쿠이카포 아싱(J.D. Nālamakūikapō Ahsing)이 직접 자신의 작품 ‘아이나모아나’(Āinamoana)에 대해 설명하는 시간이 있었다. 아싱이 직접 커뮤니티 워크숍에서 가르치며 ‘하우’로 만든 종이에 대나무 스탬프를 찍은 거대한 그의 작업은 거대한 바다 태평양과 그 안에 있는 4만 개의 섬을 상징한다. 그는 자신의 작품에 대해 설명하며 이렇게 말했다. “태평양에 사는 우리는 섬이 서로 떨어져 있다고 생각하지 않습니다. 우리는 이 태평양의 모든 섬이 바다를 통해 연결되어 있다고 생각합니다. 그것이 바로 아이나모아나, ‘바다의 육지’가 가진 개념입니다.” 어쩌면 떨어져 있기에 연결되어 있다는 메시지야말로 하와이 트리에니얼의 표제인 ‘알로하 노’에 대한 가장 적절한 설명일지도 모른다. 애초에 떨어져 있지 않으면 연결할 필요도 없기 때문이다. “알로하라고 하면 ‘안녕’ 정도의 인사로만 알고 있고 또 그렇게도 쓰이는 게 사실이에요. 그러나 알로하에는 환대, 애도, 공감 등 수많은 뜻이 담겨 있지요. 하와이어로 ‘노’는 감정을 강조할 때 쓰는 단어예요. 깊은 사랑, 깊은 유감을 전할 때 쓰는 말이죠. 즉 누군가를 만났을 때도 ‘알로하 노’라고 말할 수 있지만, 얼마 전 화재가 났던 마우이섬의 주민들에게 애도를 전할 때도 ‘알로하 노’라고 할 수도 있는 거예요. 하와이어를 알지 못한 채 접하면 알로하 ‘노’를 ‘알로하가 아니다’, 진정한 알로하의 부재나 거부로 이해할 수도 있어요. 그것도 상실이라고 보자면 결국 ‘알로하 노’는 상실에 대한 분노나 부정에서 깊고 궁극적인 사랑의 감정 그리고 이러한 사랑의 포용력이나 측은지심, 움직이자는 요청이에요. 애잔하고 온화하며 따듯하되 저항을 잃지 않는 힘이요.” 최빛나 큐레이터의 말이다.

3월 9일까지 서울시립미술관에서 열린 김성환의 개인전 <Ua a‘o ‘ia ‘o ia e ia 우아 아오 이아 오 이아 에 이아>에 전시된 김성환의 작품 ‘By Mary Jo Freshley(프레실리에 의(依)해)’(2023)의 스틸 컷. 하와이에 체류 중인 김성환은 한국 근대무용가 배구자, 그의 동생 혹은 사촌으로 알려진 배한라, 그리고 배한라의 제자인 메리 조 프레실리를 따라 전승된 춤을 통해 전통이라는 이름이 지닌 권위와 그 소유권에 대해 질문한다.

( art. 6 - 연대와 공명 )

알로하는 연대한다. 트리에니얼의 개회를 기념하는 블록 파티가 있던 날이었다. 그래도 오프닝인데, 말만 블록 파티(동네 사람들끼리 모여 노는 파티)고 막상 가보면 아트 쪽 사람들이 잔뜩 와서 샴페인 잔이나 부딪히다 헤어지는 자리인 줄 알았는데, 나의 오판이었다. 데이비스 퍼시픽 센터가 있는 블록의 거리 하나를 아예 막아놓고 하와이에서 깨어 있는 사람은 다 모인 듯 북적거렸다. 개중에 아티스트나 아트 관계자는 정말 적어 보였다. 가장 충격적이었던 건 모두가 너무도 행복한 표정으로 술도 아닌 물을 마시고(술을 주기는커녕 팔지도 않았다) 있었다는 사실. 그때 내 귀에 벌스 하나가 날아와 꽂혔다. “Free your people free your mind deoccupy, Hawai’I and Palestine.” 힙합 아티스트 카우윌라 & 이날리히(Kauwila & Inalihi)가 파티의 군중들을 그러모아 공연을 펼치고 있었다. 나는 미국 어디서도 그렇게 공적인 자리에서 이스라엘에 대해 공격적인 표현을 하는 걸 들은 적이 없었다. 실제로 하와이 트리에니얼은 아주 적극적인 프로 팔레스타인의 태도를 취했다. 캐피톨 모던의 정중앙에 있는 홀에 전시된 것은 팔레스타인 작가 주마나 만나(Jumana Manna)의 작품이었다. 해당 작품은 서지 문학과 기록 등을 바탕으로 사용하고 그 위에 식민지 이전 시대의 모습, 해방을 기념하는 모습 등을 오버레이하고, 다시 그 위에 팔레스타인 수감자들이 쓴 글귀를 적어 얹었다. 이보다 직접적인 메시지를 던지는 작품을 보기란 힘들 줄 알았는데, 트리에니얼 전체의 허브인 데이비스 퍼시픽 센터로 들어가자마자 눈에 보이는 작품인 야잔 칼리리의 ‘Against Total Meaning’은 더 직접적이다. 작가는 눈에 띄지 않을 수 없는 원색의 티셔츠들에 팔레스타인에서 대량 학살이 일어나고 있는 시기에 예술이 무슨 역할을 해야 하는지에 대한 한 예술가의 말을 담고 있다.

알로하가 공명하며 확장하는 경험도 흥미롭다. 이번 하와이 트리에니얼은 하와이 비엔날레부터 시작된 하와이 전시의 역사 속에서 처음으로 비백인 여성 세 명(최빛나, 와산 알-쿠다이리, 노엘 카하누)이 공동으로 큐레이팅을 맡은 트리에니얼이다. 이들은 각자의 문화적 배경 속에서 알로하 노의 주제 의식을 표제로 두고 작가와 작품을 찾았다. 흥미롭게도 이 중 최빛나가 선정한 한국 작가들의 전시가 국내에서도 열리고 있다. 예를 들어 캐피톨 모던에 있는 김성환의 영상 작품 ‘By Mary Jo Freshley(프레실리에 의(依)해)’(2023)는 지금 서울시립미술관에서 전시 중인 그의 개인전 <Ua a‘o ‘ia ‘o ia e ia(우아 아오 이아 오 이아 에 이아)>와 강렬하게 공명한다. 제인 진 카이센의 ‘Guardians’ 역시 국립현대미술관에서 전시 중인 <올해의 작가상 2024>와 공명한다. “전혀 의도하지 않았는데, 겹치는 시기에 전시가 열려 저도 기뻐요. 전 그것 자체가 동시대성을 반영하면서 우리는 서로 연결되어 있다고 증명하는 사례가 아닐까 싶어요.” 최빛나의 말이다.

Credit

- PHOTO Courtesy of Brandon Ng

- Hawai'i Contemporary

- Duarte Studios 395

- 김성환 / 서울시립미술관

- Jane Jin Kaisen / 국립현대미술관

- 하와이관광청

- ART DESIGNER 김동희

JEWELLERY

#부쉐론, #다미아니, #티파니, #타사키, #프레드, #그라프, #발렌티노가라바니, #까르띠에, #쇼파드, #루이비통

이 기사도 흥미로우실 거예요!