FOOD

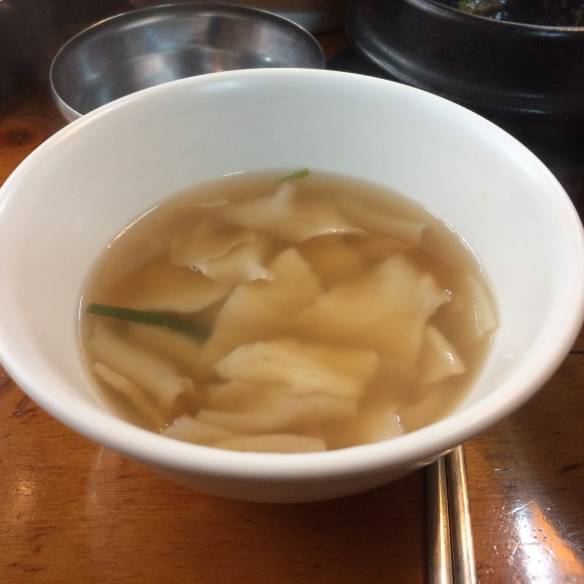

'문어 다큐멘터리'를 본 이후 연포탕을 못 먹게 된 나, 예민한가요?

없던 윤리가 매일 새롭게 태어나는 사회에 살고 있다. <에스콰이어 코리아>는 지금까지 크게 고민하지 않았던 최첨단 윤리의 쟁점을 철학자와 함께 고민해보려 한다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

Ethics on the Edge

」

A 음식과 관련된 비슷한 일을 하나 이야기해보죠. ‘보신탕’에 대한 경험인데요. 지금 거의 사라져가고 있다고 보이지만, 그렇다고 아주 사라지기는 또 어려울지도 모릅니다. 과거엔 사람들이 그 ‘음식’을 큰 거리낌 없이 먹었지요. 물론 그때도 안 먹는 사람들이 있었지만, 그때는 ‘공감’이 전면에 등장하기 전이었죠. 그러다가 반려동물을 먹는다는 비판이 외국에서 있었고, 또 우리 사회도 가난에서 벗어나면서 그것을 먹는 버릇은 많이 줄어들었죠. 나도 어릴 때 아버지를 따라 그것을 먹었지만, 어느 순간 그 버릇을 버렸습니다. ‘공감’이 작용했을 겁니다.

현대사회에서는 다른 사람이나 생명체의 감정과 고통에 공감하는 능력이 중요해졌습니다. 도덕적인 덕목이나 정치적 올바름으로 부각되기도 합니다. 공감 능력이 일반적인 도덕적 덕목으로 자리를 잡으면, 그것이 없는 사람을 싫어하거나 심지어 무시하는 태도까지 생기게 되겠죠.

그런데 정말 공감 능력은 보편적이거나 절대적인 도덕적 기준 또는 올바른 태도일까요? 공감은 따지고 보면 매우 현대적인 감정입니다. 과거엔 ‘나와 다른 존재에 대한 공감’이 핵심적인 감정으로 여겨지지 않았죠. 사회 자체가 신분의 위계질서에 따라 구별되고 구획되었기에, 다른 사람이나 생명체의 고통에 공감하는 것보다는 자신과 같은 집단이나 종족에 속한 가치를 공유하는 것이 중요한 덕목이었습니다. 조금 과격하게 말하면 당시에는 자신과 다른 집단, 특히 자신보다 낮은 지위에 있거나 가치가 낮다고 여겨지는 존재가 느끼는 감정에 공감할 필요가 크게 없었던 것이죠. 따라서 일반적인 공감 능력이 중요한 윤리적 덕목이나 사회적 가치로 작용하지 않았습니다. 오히려 집단 사이에 차이와 차등 의식을 심어주는 일이 핵심 과제였지요. 남자와 여자 사이에, 인종과 인종 사이에, 또 인간과 짐승 사이에. 이렇게 차이와 차등이 강조되는 사회에서는 공감보다는 같은 집단에 대한 배타적 유대감이 더 무거웠습니다.

물론 과거에도 약자를 도와주거나 생명을 소중하게 여기는 일은 있었을 뿐 아니라, 중요한 인간적인 덕목이었습니다. 그러나 그것은 현재처럼 보편적인 도덕적 가치로서의 공감과는 거리가 멀었습니다. ‘군자’는 약한 사람이나 짐승을 도와주는 일이 자기 자신의 고귀함과 강함에 합당하거나 마땅한 행동이라고 여겼기 때문에 그렇게 행동했던 면이 큽니다. 약자의 감정과 고통에 공감하는 너그러움이 있었다 하더라도 현재 사회가 강조하는 보편적인 공감에서 기인했다기보다는, 차등적인 고귀함과 짝을 이뤘던 것이죠. 그런데 현대사회에서는 공감 능력이 부쩍 보편적인 도덕적 태도로 등장합니다. 특히 최근에는 약자나 짐승의 고통을 무시하지 않는 일이 점점, 아니 획기적이라고 할 수 있을 정도로 부각된 것이죠.

공감 능력은 이제 매우 중요한 기준입니다. 그렇지만 그것을 과도하게 보편적인 도덕성이나 준칙으로 여겨야 할까요? 채식주의의 예를 들어보죠. 육식이 확대되며 동물을 사육하고 도축하는 과정의 잔혹함이 적잖이 지적되었고, 환경문제도 제기됐습니다. 그렇지만 육식을 전적으로 인간의 일반적인 공감 능력 기준에서 판단할 수 있을까요? 동물의 고통을 공감 능력의 관점에서 과도하게 도덕적으로 이해할 경우, 채식 실현의 여부가 도덕성의 문제로 확대됩니다. 채식은 준엄한 의무가 될 것이고, 주변에서 육식을 하는 사람들을 모두 멀리하거나 싫어하거나 비난해야 할 겁니다. 어려운 문제지요. 그래서 채식에도 서로 다른 형태가 있는 것이겠죠.

도덕성의 징표로서의 공감과 선택적 취향으로서의 공감은 구별될 필요가 있습니다. 모두가 인공 음식을 먹는 사회가 도래하지 않는 한, 다른 생명을 먹는 일은 결코 보편적인 공감 능력으로만 해석되기 어려울 겁니다. 그럼 음식을 먹는 일은 그냥 개인들의 선택적 취향의 문제라고 하면 충분할까요? 이게 또 그렇게 간단하게 정리되진 않을 겁니다. 공감 능력은 사회적으로 점점 필요하거나 요구되기도 합니다. 거의 인류의 가족으로 여겨지는 개를 먹지 않는 일은 단순히 개인에게 맡겨두면 되는 임의적인 취향으로 보기 힘들며, 상당한 공감 능력을 요구할 것입니다. 또 개인의 개별적인 경험에 따라 쉽게 양보할 수 없는 공감이 생길 테죠.

문어 혹은 주꾸미를 먹느냐 마느냐를 넘어서, 다른 사람이 먹는 모습을 보고 느끼는 감정에 대한 고민은 공감 능력의 많고 적음으로만 따질 수 있는 문제는 아닐 겁니다. 서로 다른 취향을 가지고 서로 다른 경험을 쌓아온 사람들 사이에서 가치의 경중이 달라지는 과정에 대한 문제입니다. 같은 경험을 하지 못하는 사람이 싫어질 수도 있지만, 어쨌든 간단히 공감 능력의 문제는 아닐 겁니다. 또 공감이라는 것이 모든 사람이나 심지어 같은 사람에게서도 균등하게 나타난다고 보기도 어렵습니다. 타자의 고통에 모두 같이 공감하는 일은 쉽지 않으니까요.

Who's the writer?

김진석은 독일 하이델베르크대학에서 철학으로 박사학위를 받았고 현재 인하대학교 철학과 교수로 재직 중이다. <사회비평> 편집주간, <인물과 사상>과 <황해문화> 편집위원을 역임했으며, <초월에서 포월로> <기우뚱한 균형> <니체는 왜 민주주의에 반대했는가> <더러운 철학> <우충좌돌 중도의 재발견> <소외되기 소내되기 소내하기> <강한 인공지능과 인간> 등의 저서를 냈다.

Credit

- EDITOR 김현유

- WRITER 김진석

- Illustrator 양승희

- DIGITAL DESIGNER 김희진

JEWELLERY

#부쉐론, #다미아니, #티파니, #타사키, #프레드, #그라프, #발렌티노가라바니, #까르띠에, #쇼파드, #루이비통

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식