FOOD

일본식 가옥 '오초량'이 지켜낸 시간의 진본성

주변지의 아파트 개발로 존폐 위기에 처했던 부산 초량동 일본식 가옥이 오랜 개보수 끝에 ‘오초량’이라는 이름으로 재개관했다. 1925년에 지어진 이 집은 이제 곧 100년을 맞는다. 그간 이 집을 둘러싼 역사와 국가와 개발의 광풍을 생각해봤다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

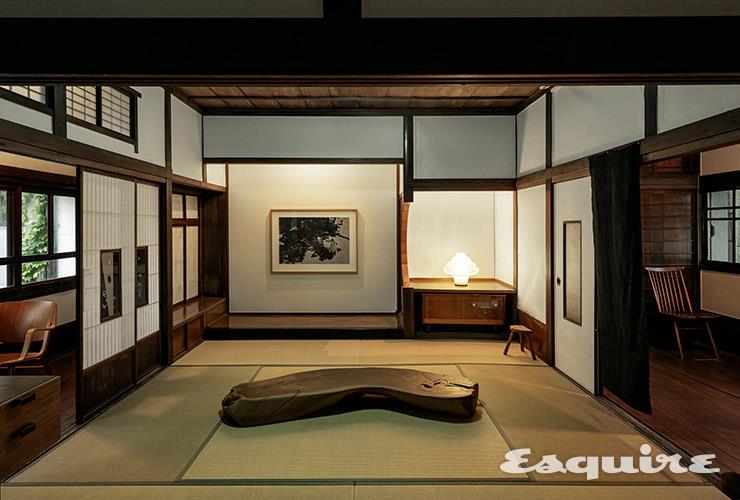

현재는 1925년 건립된 1층과 1931년 북서쪽 부지에 증축된 2층이 남아 있다. 1954년 1층 일부를 철거한 후 남측 부지에 2층 규모의 양옥을 증축했으나 지금은 그 기둥만 흔적으로 남았다.

이때까지도 초량은 조선인 마을이었다. 알렌 씨가 조선 사람을 볼 수 있다고 말한 도시 변두리였던 셈이다. 당시 외국인의 눈에 개화된 도시 부산은 남포와 중앙까지였다. 일제강점기가 시작되고, 근대의 상징인 철도가 들어서고 산이 깍여나가며, 초량도 변했다. 1905년에 개통한 경부선이 컸다. 경부선은 초기엔 남대문역에서 초량역까지 달렸다. 당시의 제1 부두인 중앙동 일대에 닿지 못했다. 지금은 흔적만 남은 영선산과 영국영사관산이 해안에 바짝 붙어 초량동과 중앙동 사이를 가로막고 있었기 때문이다. 한편 포화 상태가 되어버린 조계지 일본인들은 북쪽으로 확장을 원했다. 부산에 살던 일본인 거류민단의 요청으로 높이가 50m 정도밖에 되지 않은 이 두 산이 깎여나갔다. 산을 깎은 흙으로 초량의 앞바다를 메웠다. 이때부터 중앙동을 집어삼킨 개항의 파도가 초량에도 들이닥치기 시작했다. <부산의 탄생>의 저자 유승훈은 남쪽 용두산 일대의 일본인 거류지와 북쪽에 있는 초량 및 부산진 조선인 마을 사이에 생활권역을 구분하던 경계가 이때 사라졌다고 말한다.

아르네 야콥센의 테이블과 체어가 있는 다다미 거실엔 스벤트 랭킬드의 장식장과 키요웨어의 도기, 정수경의 유리공예 작품과 키미누의 목공예 작품이 배치되어 있다.

‘오초량’을 찾았을 때 나는 처마 끝에 붙은 청동 장식을 보며 감탄했다. 가늘지만 단단해 보이는 서까래로 지탱되고 있어 다른 지지물이 필요 없어 보이는 처마의 귀퉁이 아래에 보기에도 묵직해 보이는 청동 장식물이 달려 있었다. “처마가 처지지 않도록 하는 기능적인 측면도 있지만, 굳이 저렇게 격자문양의 트러스트 구조를 비싼 재료로 예쁘게 만들어 달 필요는 없었을 거예요.” 서울 서촌의 문화공간 보안여관의 대표이기도 한 일맥문화재단 최성우 이사장이 말했다. “1910년에 국권 피탈이 되고 나서 일본인들은 한국에서 수많은 사업을 벌였고, 거기서 어마어마한 수익을 내기 시작했죠. 그게 극치에 달한 시점을 1925년쯤으로 봐요. 이 집이 지어진 시기죠. 한국에서 성공한 토목업자가 자신이 사들인 땅에 얼마나 좋은 집을 짓고 싶었겠어요.”

필요를 위해서만 쓰지 않아도 될 정도의 재물이 모이면 여분의 아름다움이 넘치기 시작한다. 오초량에 깃든 디테일들이 그런 것이다. 예를 들면 방과 방을 나누는 나게시(기둥과 기둥 사이를 연결하는 횡부재)와 천장 사이에 있는 틈에 세밀한 살로 만든 목판을 채워 넣고, 그것도 모자라 나뭇잎사귀를 새겼다. 종이 창호 가운데에 구멍을 내고 꽃문양을 섬세하게 음각한 유리창을 넣었다. 실용의 관점에선 아무짝에도 쓸모가 없어 보이는 이런 디테일들이 이 집을 소중하게 한다.

네이트 코너게이는 한국의 콜로니얼 시대 건축물에 대한 사랑으로 가득 찬 사람이다. 한국을 사랑해 한국의 역사를 공부했고, 한국의 건축물과 사랑에 빠졌다. 군산, 인천, 목포, 광주, 부산, 서울을 비롯해 전국 각지의 적산가옥을 촬영해 그 집의 역사와 함께 거의 논문 수준의 정보로 가득 찬 글을 영문으로 웹에 게시한다. 웹사이트의 이름은 ‘콜로니얼 코리아’. 그가 특히 한국의 식민 시대 건축물과 사랑에 빠진 이유는 무척 흥미롭다. “식민기 건축물에 관한 제 흥미에 기름을 부은 것은 진본성에 대한 열망입니다.” <코리아 타임스>와 한 인터뷰에서 그는 이렇게 말했다. “진본성은 원 상태 그대로를 최대한 유지한 공간에서 나옵니다. 역사적 사건이 일어났던 한옥을 다 헐고 그대로 본뜬 건물을 새로 짓는다면, 그것은 그 역사적 사건이 일어난 것과 같은 공간일까요?”

나게시 위와 천장 사이를 가리는 목판에는 정교한 나뭇잎 문양이 새겨져 있다.

오초량이 코너게이의 눈에도 띄었음은 당연한 일이다. 그가 이 집을 찾은 것은 아마도 공사가 한창 진행 중일 때였던 것으로 보인다. “의심의 여지없이 부산의 중심부에서 가장 아름다운 일본식 가옥 중 하나는 고관로 13번 나길에 있는 집이다. 불행히도 이 집 안에 발을 들일 수는 없었다. 문화재청에 있는 사진과 담벼락 밖에서 보이는 외벽과 지붕만을 볼 수 있었다. 그러나 확실히 원 상태가 잘 유지되고 있는 것으로 보였다.” 코너게이는 이 점에서는 옳았다. 그러나 잘못 생각한 사실도 있다. “알아보니 어쩌면 이 집 안에 발을 들이는 기회는 영영 없을지도 모른다. 황래성이라는 사람이 회장으로 있는 일맥문화재단에서 1971년에 이 집을 샀기 때문이다. 전화도 걸어봤는데, 기관 소유가 확실하다.” 1971년에 황래성 씨가 이 집을 샀기에 우리는 오초량에 방문할 수 있다. 일맥문화재단은 부산 섬유산업의 토대를 이룬 태창기업의 창업주 고 일맥 황래성 선생이 1975년 설립한 재단이다. “제가 초등학교 4학년 때부터 외조부모님과 우리 가족이 이 집에 들어와 살기 시작했죠. 2000년 외조모께서 작고하신 후 일맥문화재단에 기부되어 현재에 이르렀어요.” 최 이사장이 말했다. 참고로 이 지면을 빌려 코너게이 씨가 오초량을 방문할 수 있도록 최대한 애를 써보겠다고 약속한다. 판권에 있는 이메일로 메시지를 남겨주시길.

보존의 강제성이 없다는 사실은 진본성을 유지하는 데는 미필적 도움을 줬을지 모르나 반대로 개발의 홍수에서 문화재를 보호해주지 못한다는 함정이기도 하다. 고관로 오초량 일대 대다수는 한국식 건물이었으나 일제강점기에 지어진 나무 벽과 급격한 경사의 일본식 지붕을 얹은 건물이 여럿 있었다. 한 변이 130m인 이 정방형 땅 전체가 재개발 지역으로 지정됐다. 시공사는 이미 오초량이 있는 필지를 포함해 고층 아파트 4개 동을 지을 꿈에 부풀어 있었다. 그러나 일맥문화재단은 그 땅을 팔지 않았다. 결국 40층짜리 아파트 3개 동이 오초량의 3면을 둘러쌌다. 시간의 숨통과도 같은 오초량의 시야를 회백색 콘크리트 빌딩이 막아선다는 것도 애석했지만, 당장 해결해야 할 것은 물리적인 위험이었다. 분진이 날려 집 안 곳곳이 엉망이 됐고, 지반 공사가 이어지자 집이 기울기 시작했다. “북쪽 건물이 거의 15도쯤 기울어 내려앉는 바람에 벽에 금이 가고 목조가 다 못 쓰게 되었어요. 1층 목조가옥은 그 피해가 더 심각해서 거의 해체하고 다시 지었습니다.” 최 이사장의 말이다. 다시 짓는 과정은 쉽지 않았다. 90년이 넘은 목재를 다시 쓰는 일은 새로 짓는 것보다 힘들다. “살릴 수 있는 한 최대한 살렸어요. 부러져서 쓸 수 없는 목재들은 최대한 비슷한 것을 찾아 원래 나무에 붙였죠. 거의 80% 정도는 되어야 한다는 마음으로 재료들을 찾고 마감했어요. 필지를 팔고 건물을 그대로 다른 곳으로 옮기라는 주변의 권유가 있었지만, 전 단 한번도 옮길 생각은 안 했어요. 그러면 부산역에서부터 텍사스 스트리트, 차이나타운, 백제병원, 초량시장, 정란각, 산복도로까지 이어지는 부산 원도심의 루트에서 이가 하나 빠지는 격이잖아요.”

동래 한량무의 마지막 전승자 문장원 선생의 사진이 일본식 주택의 분더카머라 할 수 있는 도코노마에 걸려 있다.

오초량의 정원에는 예전에 2층짜리 양옥 건물이 있던 자리에 작은 석못을 팠다. 길게 뻗은 못의 맞은편에서 정원을 바라보면 40층짜리 아파트가 기괴한 대비를 만들어낸다. 그 장면 자체로 100년의 이야기에서 파생된 심상이 굳어진다. 코너게이가 얘기했던 ‘무관심과 국가주의적 무시’라는 표현을 다시 생각한다. 도시개발에 관하여, 국가에 관하여 생각하게 된다. 얼마 전 광주 비엔날레에서 오석근 작가의 작품 ‘적산(敵産)_광주(光州)01’과 마주친 적이 있다. 지난 2022년 부산 비엔날레의 작가 소개글에 오석근의 작품 활동은 이렇게 표현되어 있다. “한국의 근현대사 및 개항 도시 부산과 인천의 역사 그리고 우리의 생활 문화사가 품은 시간의 층층을 담아내는 것으로 부산에서는 특히 대저, 가덕도, 개항장 일대에 남은 적산가옥을 살핀다. 적산가옥은 표면적으로는 이념과 정치 언어로 호명되지만, 일본인이 만든 그 뼈대 속은 한국인들의 행위와 문화의 결로 가득하다. 적산가옥의 탄생과 표면, 내면을 뜯어보며 우리는 ‘집이라는 대상이 과연 민족과 국가를 상징하는가?’라는 질문을 던지게 된다.” 나와 최 이사장 역시 비슷한 대화를 나눴다. “적산이라는 말 자체가 사실 네거티브 문화유산을 뜻하거든요. 이 집은 1925년에 지어졌고 1945년까지는 일본 사람이 살았지만, 그 후로 훨씬 더 긴 세월 동안 한국 사람이 살았던 공간이에요. 그러면 이 집은 과연 누구의 집일까요?” 최성우 이사장이 내게 던진 질문이다.

북서쪽 부지의 2층 가옥과 40층짜리 아파트가 만들어내는 콘트라스트는 그 나름대로 여러 의미가 있다.

Credit

- EDITOR 박세회

- PHOTOGRAPHER 이현진

- ART DESIGNER 주정화

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식