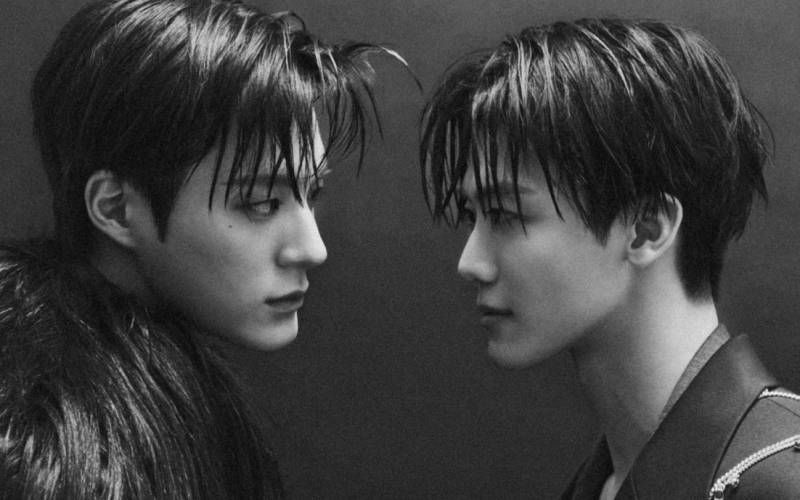

애니메이션 감독 정다희의 전시 ‘종이, 빛, 유령’. 종이와 빛의 물성, 영화라는 매체와 빛의 유사성에 주목해 시간 예술인 영화의 속성을 공간적으로 풀어냈다.

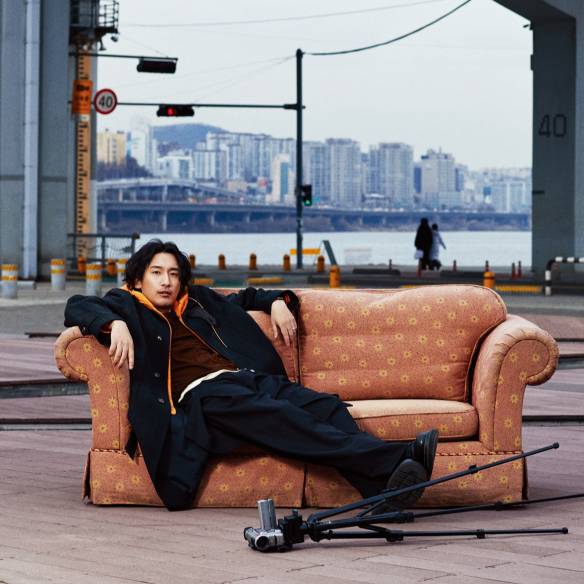

전시의 출발점에 대한 질문을 받았을 때, 연상호 감독은 손을 뻗어 뒤편에 펼쳐진 통창을 가리켰다. 그 너머로는 우거진 초록과 행사가 열린 문화공간 코트의 맞은편 동이 보일 뿐이었는데, 그의 시선은 다른 시대, 다른 풍경을 더듬고 있는 듯했다. “여기가 원래 피맛골이라고 하는 지역이었거든요. 제가 대학생 때 이 주위에서 술을 많이 마셨죠. 그래서 전시가 예정된 이 공간에 처음 왔을 때 영감을 많이 받았어요. 오래된 공간인데 주변은 다 신식 건물이고, 또 다른 쪽으로 나가면 새로운 건물을 짓기 위한 공사가 한창인 장면도 마주치게 되잖아요. 여러 시간대가 공존하는 느낌인 거죠.” 김지운 감독의 답은 그보다 한층 넓은 범주로 시야를 돌렸다. ‘서울.’ 그가 이번 전시를 준비하며 주목한 것은 최상의 것과 최악의 것이 핵융합을 하듯 섞이며 빠르게 변해가는 서울이라는 도시의 특성이라고 했다. “서울 토박이로 자라면서 계속 그런 것들을 봐온 거죠. 그래서 ‘사라진 것’의 상징으로 평상을 생각하게 됐어요. 집 앞에 펼쳐진 평상은 동네 사람들이 서로를 보살피도록 공동체를 형성하는 공간이었는데, 도시가 고도화되면서 사라진 대표적 풍경이니까요.” 정다희 감독의 주제는 더 확장돼 아예 ‘공간’이라는 개념 그 자체였다. 시간 예술인 영화를 공간적 체험으로 전환하는 방법에 대해 고민했다는 것이다. “그러다 영화의 재료인 ‘빛’에 착안했죠. 빠르게 퍼져 나갈 수 있고 많은 사람에게 한 번에 메시지를 전달할 수 있는 매체라는 점에서 영화 역시 빛의 특성을 많이 닮았다고 생각했거든요.”

프라다 모드는 럭셔리 브랜드 프라다가 전 세계 도시를 순회하며 열고 있는 시리즈 이벤트다. 예술, 건축, 음식, 음악, 그 도시의 고유한 문화까지 아우르며 현대 문화를 고찰하는데, 2018년 마이애미를 시작으로 홍콩, 런던, 파리, 두바이, 도쿄 등 다양한 도시를 돌며 행사를 벌이고 있는 데에는 그만한 이유가 있다. 앞서 묘사한 기자간담회의 풍경처럼, ‘현대 문화를 들여다본다’는 심플한 기조가 각 도시와 다양한 아티스트를 만나며 천차만별의 결과를 빚어내기 때문이다. 처음으로 서울에서 열린 제10회 프라다 모드의 주요 주제는 영화 예술. 이숙경 큐레이터는 영화야말로 한국의 현대 문화와 동시대의 감수성을 가장 잘 보여줄 수 있는 매체라고 설명했다. 지난 9월 5일과 6일 양일간 서울 인사동 코트에서 진행한 행사 <다중과 평행>은 이숙경 큐레이터, 김지운 영화감독, 연상호 영화감독, 정다희 애니메이션 감독과 협업한 전시 및 다채로운 프로그램으로 구성되었으며, 즐길거리와 먹거리 하나까지도 영화, 서울이라는 도시, 오늘날의 예술 문화, 프라다가 추구하는 우아함과 연결되어 있었다.

영화감독 연상호의 전시 ‘지옥’. 건물 한편에 고시원 시설을 최대한 사실적으로 조성하고, 그 속에 ‘심판’을 받은 인간의 형상을 넣어 일상과 비일상, 실재와 심리 세계가 뒤틀린 기이한 경험을 선사했다.

가장 눈길을 끈 건 역시 행사의 메인이라 할 수 있는 전시 공간이었다. 영화감독들이 기획한 공간이라는 건 그간 국내에서 만나기 어려운, 신선한 영감을 안겨주는 포맷의 전시였기 때문이다. 김지운 감독의 ‘희미한 옛 사랑의 그림자’는 앞서 말했듯 ‘평상’을 주요 오브제로, 그리움을 자아내는 다양한 영상과 소리, 물건들로 구성된 전시였다. 프로젝션 영상과 전시품들 틈틈이 평상이 들어차 있었는데, 재미있는 건 오전과 오후에 해당 전시 공간 분위기가 완전히 딴판이었다는 점이다. 전시 자체에는 바뀐 요소가 없으나, 처음에는 미술관에 온 듯 천천히 걸으며 세심히 디테일을 살피던 사람들이 점차 곳곳의 평상에 걸터앉아 서로 담소를 나누고 샴폐인을 마시기 시작한 것이다. 김지운 감독이 ‘우리가 잃은 것’이라고 생각했던 평상, 그 본연의 용도처럼. 연상호 감독의 ‘지옥’은 본인의 작품인 넷플릭스 시리즈 <지옥>의 세계관을 차용한 전시 공간이었다. 고시원 한 층을 최대한 사실적으로 조성하고 그 속에 ‘심판’을 받은 인간의 형상을 넣어, 일상과 비일상, 실재와 심리 세계가 뒤틀린 기이한 경험을 선사하고자 한 것이다. 극사실적으로 구현된 공간은 프라다의 세계적 행사를 구경하러 온 관람객들의 지적 즐거움에 이색적이고 무거운 한 층의 레이어를 더해주었을 뿐 아니라, SNS에서도 단연 화제를 모았다. ‘의자 위의 남자’ ‘빈 방’ ‘움직임의 사전’ 등 단편 애니메이션으로 칸 영화제, 안시 국제애니메이션 페스티벌 등에 초청되기도 한 애니메이션 감독 정다희가 선보인 건 애니메이션 제작자의 정신세계를 물화한 듯한 공간 ‘종이, 빛, 유령’이었다. 종이 위의 그림들과 디지털 패드 속의 영상들, 종이 위에 투사되는 애니메이션들은 종이라는 물질과 빛 사이의 연결을 직관적으로 전달하고 있었으며, 안쪽 깊숙이에는 벽장 가득 책과 영화 테이프가 들어차 있어 종이와 빛 뒤 창작자의 고민과 탐색의 시간도 느낄 수 있는 전시였다.

각 감독들과 함께 진행한 대담 역시 매회 만원을 이뤘다. 연상호 감독이 양익준 배우, 조영각 프로듀서와 함께한 대담은 복잡한 세계관을 단편영화, 애니메이션, 웹툰, 넷플릭스 시리즈, 설치미술로까지 확장해온 그의 여정을 다뤘고, 김지운 감독과 주성철 영화평론가가 함께한 대담에서는 김지운 감독의 영화 속 ‘공간 사물’에 대한 개념을 건축 공간의 맥락에서 풀어냈다. 정다희 감독과 김혜리 영화평론가가 함께한 대담에서는 정다희 감독의 작품이 지닌 독특한 형식적 특성, 심리적 함의, 초현실적 서사가 어떤 의미를 갖는지 들을 수 있었다. 특히 정다희 감독의 영화 세계는 대담 외에도 뮤지션 윤석철의 ‘씨네콘서트’에서 완전히 새롭게 재해석되고 확장되기도 했으며, 무루 작가가 진행한 워크숍 ‘어른을 위한 애니메이션 감상하기: 질문의 발견’은 애니메이션을 비롯해 이미지 기반의 이야기를 읽는다는 행위를 새삼 낯설게 바라보며 다양한 방법론을 전하기도 했다. <마의 계단> <초록 물고기> <다음 소희>까지 세 감독이 넓게 펼쳐진 한국영화의 역사에서 하나씩 꼽은 작품들의 상영회 역시 언제 어디에서나 영화를 볼 수 있는 시대에 ‘특정 장소, 특정 공간에서 모두와 함께 본다’는 경험을 재검토하는 프로그램이라 할 만했다. 행사 현장에는 밤늦은 시간까지 세계 각지의 매체 기자들, 문화예술계 인사들, 셀러브리티들의 발길이 끊이질 않았으며, 프라다 모드 서울은 김기라 작가의 ‘잔치’ 퍼포먼스, 디제이 공연 등으로 이어지는 프로그램으로 행사가 종료되는 순간까지 어느 부분 하나 허투루 보내지 않았다.

영화 감독 김지운의 전시 ‘희미한 옛 사랑의 그림자’. 급변하는 도시 서울에서 사라져가는 것들을 표현한 전시로, 주요 오브제인 ‘평상’을 중심으로 그리움을 자아내는 다양한 영상과 소리, 물건들을 활용해 공간을 꾸몄다.