LIFE

'세기말 데카당스' 우리가 감정 타락의 시기에 들었던 음악들

1990년대 말, 온 세계가 세기말 감정 과잉에 빠져 멜랑콜리의 늪에서 허우적거릴 때 우리가 들었던 11개의 노래를 모아봤다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

‘ TRASH ’ - SUEDE

굳이 따지자면 모범생에 가까운 10대였다. 특별히 공부를 잘하는 편은 아니었다. 다만 수업이 끝나면 곧장 집으로 돌아왔고, 교복도 양말도 구두도 입으라는 대로 입고 신으라는 대로 신었다. 기본적으로 별 의욕이 없는, 비슷한 색깔이 너무 많아 마지막 즈음 되는 대로 늘어놓고 대충 맞추게 되는 퍼즐 조각 같은 그런 10대였다. 방구석에 틀어박혀 라디오를 듣거나 부모님 몰래 PC 통신에 접속하는 것 정도가 가장 큰 일탈이었던 한반도의 무색무취 청소년에게 세계 각국에서 날아든 방종과 퇴폐의 음악들은 해방과 동시에 두려움이었다. 나와 같은 시대에 이런 걸 생각하고 그대로 표현하는 사람들이 있다는 게 놀랍고 신비롭기만 하던 그때, 스웨이드(Suede)가 찾아왔다. 브릿팝 좋아하는 친구들 사이에선 완전 톱스타는 또 아니었다. 1980, 90년대 유행하던 ‘4대 천황’ 타이틀로 오아시스, 블러, 스웨이드, 펄프를 필수 교양처럼 외우고는 있었지만, 아는 애들은 알았다. 누가 봐도 대세는 오아시스와 블러였다. 한 줌 음악 친구들과 대화를 나누려면 둘 중 하나를 택해야 했기에 블러 편에서 그들을 추앙하면서도, 내 한쪽 이어폰은 늘 스웨이드를 향해 있었다. 방과 후 텅 빈 교실에 앉아 CD 플레이어에 앨범 <Coming Up>을 넣는 건 나만의 작은 의식이었다. 은빛 CD 알판이 천천히 돌아가며 첫 곡 ‘Trash’의 전주가 나올 때마다 태어나 처음 부모님 몰래 나쁜 짓을 하는 어린애처럼 가슴이 두근거렸다. 잔뜩 짜증스러운 기타 연주와 그보다 더 짜증을 부리는 브렛 앤더슨의 목소리가 들려올 때마다 짜릿하게 안심했다. 무슨 가사인지도 모르면서 되는 대로 흥얼거리며 ‘하지만 너와 나, 우리는 쓰레기야(But We’re Trash, You and Me)’가 터져 나오는 순간만을 기다렸다. 긴 오후 햇살이 늘어진 공허한 교실에서도, 한 줌 친구들과 처음 놀러 갔던 신촌의 음악감상실 ‘백스테이지’에서도 ‘Trash’는 울려 퍼졌다. 그날 처음 보는 사람들과 몸과 마음으로 얼싸안고 ‘우리는 쓰레기’라 외치며 그때의 젊음이 가진 사랑스러움이 영원할 거라 믿었다. 김윤하(대중음악평론가)

‘ DISCO 2000 ’ - PULP

세기말은 이상한 시기였다. 일단 종말론이 있었다. 지금은 누구도 이야기하지 않는 16세기 사람 노스트라다무스는 20세기 말에 가장 위대한 선지자로 숭배받았다. 그에 따르면 1999년에 지구는 종말해야 마땅했다. 다미선교회라는 집단은 노스트라다무스보다 7년 일찍 지구가 종말한다고 믿었다. 1992년 10월 28일 전국에서 벌어진 휴거 소동이다. 나는 휴거가 일어나길 진심으로 바랐다. 선택된 자들만 하나님의 세계로 ‘끌어올려진다’고 믿는 사람들을 이웃으로 두고 싶진 않았다. 1999년의 대표적인 두 영화는 아널드 슈워제네거의 <엔드 오브 데이즈>와 지금은 자매가 된 워쇼스키 형제의 <매트릭스>였다. 전자는 1999년 12월 28일 지상에 도래할 사탄의 존재를 없애야 하는 라스트 액션 히어로 얘기고, 후자는 우리가 살고 있는 세상이 다 사이버 공간에 불과하다고 말하는 영화다. 1990년대 영화는 어두우면 어두울수록 장사가 잘됐다. 음악도 마찬가지였다. 당대의 시대정신은 그런지였다. 내가 가장 사랑하던 두 명의 음악적 미국인은 새천년이 징그럽기라도 하다는 듯 죽었다. 커트 코베인은 1994년에 죽었다. 제프 버클리는 1997년에 죽었다. 내가 위안을 찾은 것은 브릿팝이었다. 영국인들은 천성이 비관적이라 지구가 멸망하는 날에도 차를 끓이며 “또 비가 오네”라며 날씨 불평이나 할 족속들이다. 그게 좋았다. 모두가 종말을 이야기할 때 나는 펄프의 ‘Disco 2000’을 들었다. 자비스 코커가 “2000년이 되면 여기서 다시 만나자. 우리 둘 다 어른이 되어 있으면 웃기지 않겠어? 2시쯤 길 끝에 있는 분수대 앞에서 보는 거야”라고 비틀비틀 노래하는 게 좋았다. 거창한 제목을 지어놓고 ‘데보라’라는 이름의 학교 퀸카를 다시 만나길 바란다고 노래하는 건 너무나 ‘브릿’했다. 나는 2000년이 되자마자 비행기를 타고 영국으로 날아갔다. 나를 맞이한 영국 회사의 직장 상사는 데보라였다. 브릿팝의 기력이 쇠해가고 있었다. 쇼핑몰에서는 브리트니 스피어스의 ‘Oops!...I did it again’이 하루 종일 들려왔다. ‘Disco 2000’의 남자는 데보라와 만나지 않았을 것이고, 둘 다 지루하고 재미없는 어른이 됐을 것이다. 2000년에 나는 마침내 30대가 됐다. 김도훈(영화평론가)

‘ BETWEEN THE BARS ’ - ELLIOTT SMITH

그녀는 최선을 다해 소리 죽여 울었다. 남 앞에서 이렇게 많이 운 건 처음이라며 계속 미안하다고 했다. 헤어지게 될 것을 미리 알고 있었기에 자신이 먼저 작별을 고했지만 정이 많은 까닭에 마음에 담은 것을 덜어내기가 너무나 힘들다는 것이다. “한 잔 더 마시면 괜찮아질 거예요.” 엘리엇 스미스의 ‘비트윈 더 바스’, 그녀의 남자 친구가 좋아하던 노래였다. 노랫말처럼 술을 마시면 괜찮아질 것이라고 했다. 오래전 일이지만 이날의 대화가 기억에 남아 있는 건 노래 때문이다. 카페에서 디제이를 하다 보면 노래에 추억을 담고 있는 사람들을 만난다. 헤어진 여자를 그리워하며 눈물을 흘리는 남자도 하나 있었는데, 그 남자도 엘리엇 스미스의 노래를 틀어달라고 했다. 이번엔 여자 친구가 좋아하던 노래였다는 것이다. 그는 이런저런 그녀의 외모를 자세히 설명하더니 내게 기억하느냐고 물었다. “그 여자 요즘도 여기 오나요?” 그녀는 락커스의 꽤 오랜 단골이었고 그는 그 여자가 데려왔던 몇 명의 남자 친구 중 한 명이었다. 나는 모른다고 대답했다. 그는 두 사람이 사귈 때보다 얼굴에 살이 많이 쪘고 나이가 더 들어 보였다. 이 남자 역시 엘리엇 스미스의 노래만큼이나 조용하게 눈물을 흘렸다. 세기말적 우울한 분위기를 좋아했던 많은 연인이 술집 한구석에 앉아 새벽까지 음악을 들었다. 물론 요즘 술집의 새벽엔 그런 사람이 많진 않다. 엘리엇 스미스는 술잔을 들고 자기와 함께 밤을 지새우면 모든 문제를 잊을 수 있다고 노래했는데, 코로나 팬데믹 이후에 특히 택시요금이 인상된 뒤로는 다들 낮부터 술을 마시는 경향이 있다. 정승환(록바 ‘락커스’ 대표)

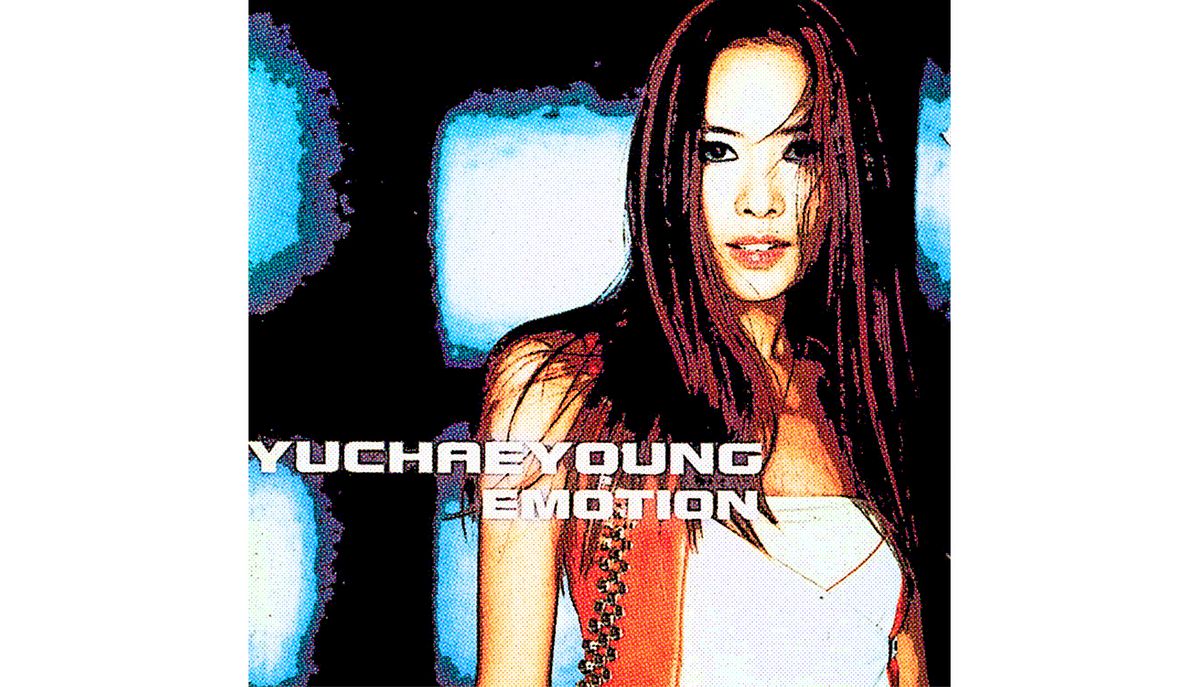

‘ EMOTION ’ - 유채영

1990년대에 초등학생이었던 나는 X세대가 부러웠다. <느낌>이나 <프로포즈> 같은 드라마를 보면서 어른의 자유와 청춘의 낭만을 동시에 누리는 그들을 동경했다. 내가 20대가 되면 그렇게 박진감 넘치고, 두근거리고, 아련하고, 가끔은 슬픔에도 빠지고, 예쁘고 건강한 삶을 살 거라고 기대했다. ‘쇼’나 ‘천생연분’ 같은 가요들은 그런 드라마가 품은 정서를 폭발시켜 노래로 만들어놓은 것 같았다. 그렇게 낭만의 시대가 지나가던 중에 IMF가 왔다. 우리 집은 망했다. 우리 집만 망한 게 아니어서 세상도 예전 같지 않았다. 전혀 낭만적이지 않은 우리 집처럼 TV 속 공기도 무거웠다. 사람들이 웃고 떠드는 화면의 빈 곳마다 은은하게 우울했다. <광끼>나 <카이스트> 같은 드라마에서 여전히 20대 초반의 인물들이 우당탕하고 있었지만 예전 같은 흥은 나지 않았다. 그러는 사이 <가요 톱10>의 후임인 <뮤직뱅크>와 함께 유로댄스 테크노의 시대가 왔다. 테크노 음악과 뮤직비디오에는 다가올 새천년에 어울리는 가장 첨단다운(?), 사이버적인(?), 기믹스러운(?) 것들이 모여 있었다. 듣는 순간 춤추게 되지만 어딘가 음울한 테크노는 그 시대와 어울렸고, 그래서 오히려 안심이 됐다. 세기말 테크노 특유의 아드레날린이 있었다. 추상적인 위기감, 눌러놓은 좌절감, 그런 이상하고 비극적인 분위기에서 새어 나오는 묘한 흥취. 그중에서도 내가 가장 강렬하다고 느낀 노래는 ‘Emotion’이었다. 사실 그 시절 나는 브리트니 같은 팝이나 라르크 앙 씨엘 같은 일본 음악도 많이 들었다. 하지만 취향은 취향이고 ‘소울 음악’은 ‘소울 음악’이다. 이정현이 새끼손가락에 마이크를 붙이기 전에, 채정안이 ‘울라 울라레요’라고 노래하기 전에 유채영의 ‘Emotion’이 있었다. ‘Emotion’은 내가 X세대 청춘 드라마에서 봤던 박진감 있고, 두근거리고, 아련하고, 슬프고, 예쁘고 (테크노 전사니까 당연히) 건강한 노래였다. 그런데 이제 세기말의 아드레날린을 곁들인… 25년 전 이 곡이 아직도 들리고 불리는 건 그냥 단순히 지금도 좋은 노래이기 때문이다. 딱히 시대를 앞서간 명곡이나 숨어서 듣는 명곡이 아니고, 그냥 그때나 지금이나 노래가 듣기 좋아서다. 심지어 가사까지 유려하다. ‘난 이제 알아 너를 사랑하는 법 가질 수 없어 더욱 갖고 싶도록 아쉬울 만큼만 또 달아나는 그런 게 바로 다 사랑인걸?’ 세기말 앤썸의 자격이 충분하다. ‘Emotion’이 배경음악이 되면 그 순간의 슬픔도 기쁨도 사라진다. ‘Emotion’은 완전한 1999년이다. 박수진(번역가)

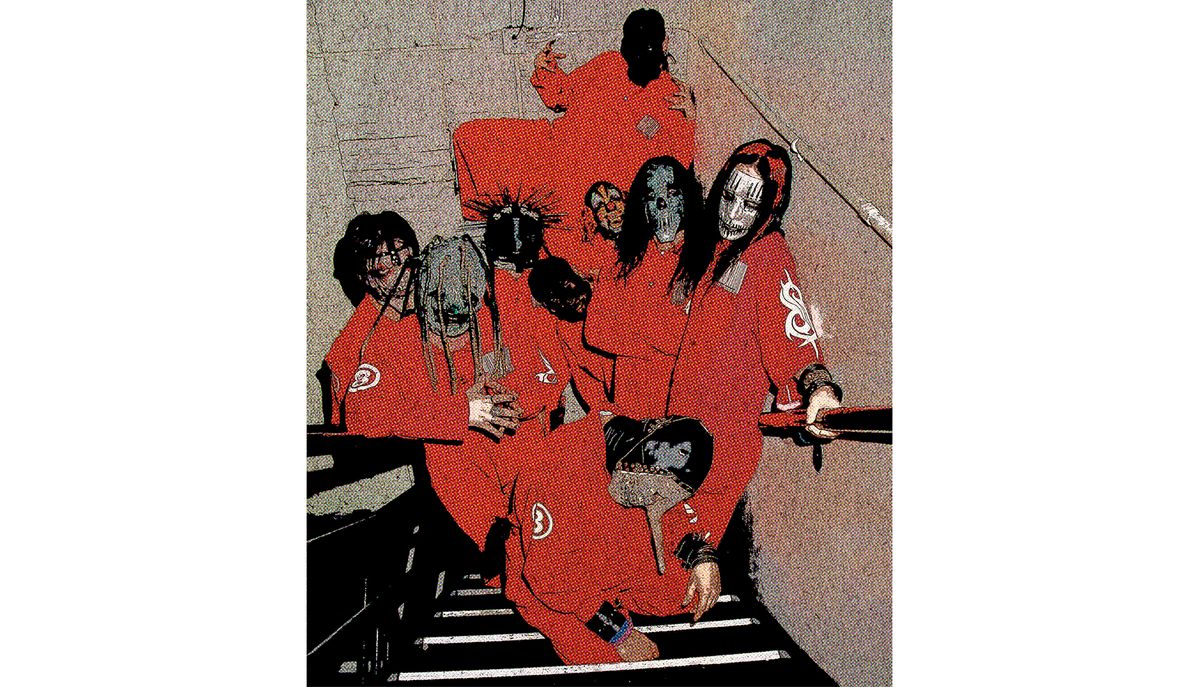

‘ EYELESS ’ - SLIPKNOT

중학교 3학년 시절, 서태지가 빨간 머리로 컴백했다. 뭔지도 잘 모르면서 기타에 디스토션 비스름한 왜곡이 들어가 있기만 하면 환장했던 나로서는, 그 노래 자체에도 취향을 저격당했다. 서태지의 ‘울트라맨이야’ 붐에 힘입어 림프 비즈킷과 콘, 린킨 파크, 파파 로치 등이 차례차례 한국에도 소개되기 시작했다. 당시 팝에 문외한이었던 나는 신대륙을 발견한 듯 이와 같은 뉴 메탈 아티스트들의 작품을 섭렵해갔고, 이 앨범들은 탈출구를 찾던 나에게 큰 안식을 가져다주었다. 더불어 그 안에 ‘나 이런 빡센 음악 들어’라는 우월감 역시 한편에 자리하고 있었음을 부인할 수는 없을 것 같다. 그 우월감을 임계점 너머의 영역으로 느끼게 해준 것이 바로 슬립낫의 ‘Eyeless’였다. 친구 집 컴퓨터 속 윈앰프에 작은 볼륨으로 재생되고 있던 그 노래. 끝 간 데 없는 거칠고도 폭력적인 사운드와 이 세상의 분노란 분노는 모두 자기 것인 양 괴성을 내지르는 보컬의 조합은 그야말로 나의 이상향이었다. 지나가던 노숙자인가 정신병자인가가 중얼대던 혼잣말을 그대로 가져왔다는 ‘You can’t see California without Marlon Brando’s eyes’라는 가사도 맘에 들었다. 무슨 뜻인지도 모르면서, 그땐 그냥 뭔가 있어 보이고 멋있어 보일 따름이었다. 기괴한 가면을 쓴 그들의 노래를 듣는 것만으로, 뭔가 세상에 통용되지 않는 불법을 저지르는 느낌이었다. 당시의 나는 아마 속으로 이렇게 말하고 있었을 것이다. ‘겉으로는 제가 얌전해 보이겠지만, 전 지금 무려 슬.립.낫.을 듣고 있다고요’라고. 당시 자우림의 음반을 옆에 끼고 ‘나 이런 음악 듣는다’라며 과시하던 애들이 많았는데, 정말 심하게 꼴 보기 싫었다. 나는 그런 노래들이 록이라고 하기엔 너무 시시하다고 생각했으니까. 차라리 예레미나 앙그라, 카멜롯 같은 멜로딕 스피드 메탈을 선호하는 애들과 친하게 지냈다. 그래 놓고 당시 짝사랑하던 애가 자우림을 좋아한다는 얘기를 듣고, 그 애에게 자우림의 라이브 앨범을 거금 들여 사줬다는 것은 안 비밀이다. 10대 때 난 원인 모를 분노와 정체를 알 수 없는 응어리를 마음속에 품고 살았다. ‘Eyeless’는 그 분노를 달래주고, 그 응어리를 풀어준 일등 공신이다. 놀라운 점은 이들이 아직 현역이라는 사실이다. 여전히 신보를 내고 투어를 하는 슬립낫의 모습에서, 이젠 나만의 영웅 대신 생업에 매진하는 성실한 직장인의 모습이 오버랩 되곤 한다. 뭐, 내가 나이가 든 탓이겠지. 황선업(대중음악평론가)

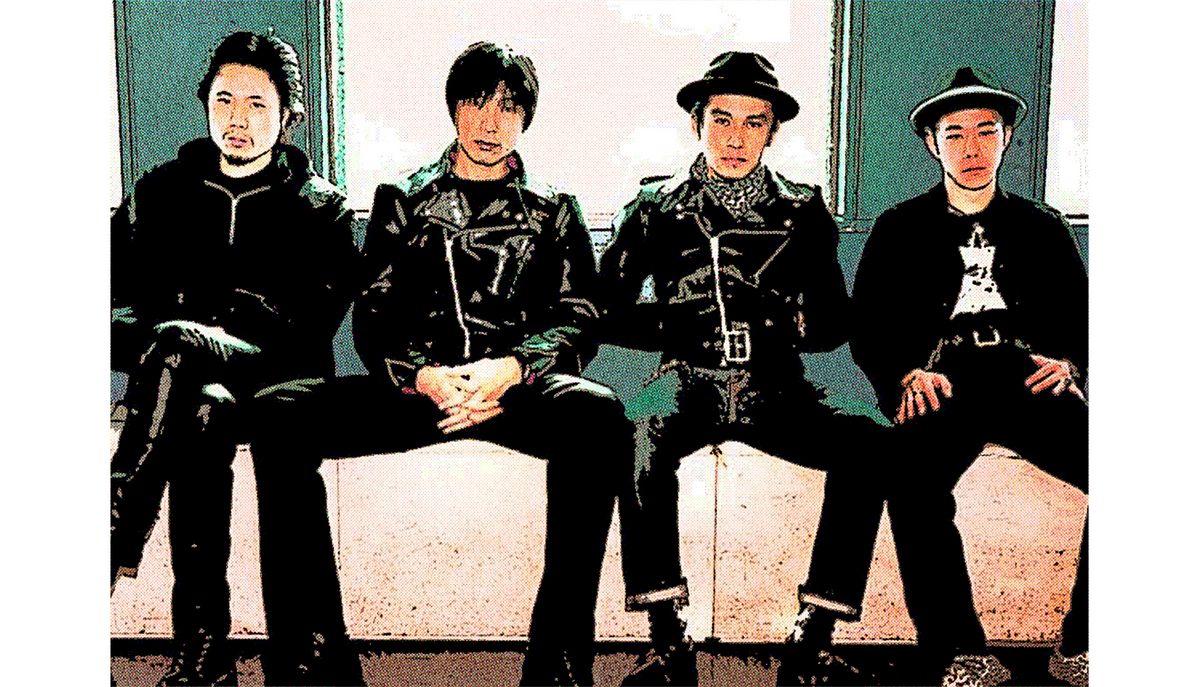

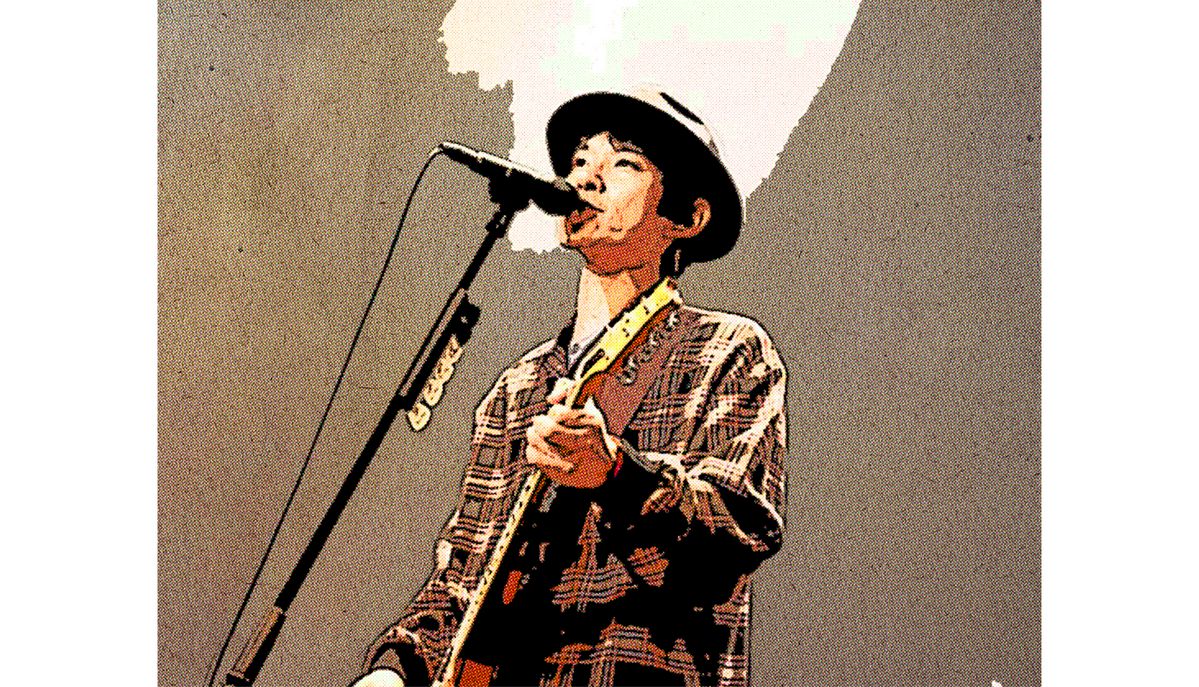

‘ 世界の終わり’ - THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

세기말엔 유독 종말을 가리키는 메시지들이 넘쳤다. ‘노스트라다무스’라든지, ‘Y2K’ 또 ‘요한 계시록’ 같은 이야기들이 떠돌았다. 적어도 1990년대에는 꽤나 구체적인(그러나 사실은 그렇지 않은) 위기일발의 단어들을 앞세우고, 지나치게 정갈한 사회를 꾸짖는 사도들이 여기저기서 튀어나왔다. ‘미셸 건 엘리펀트(Thee Michlle Gun Elephant)’. 도저히 종잡을 수 없는 단어 조합으로 이뤄진 이 개라지 록 밴드 역시 이런 흐름에 동참했다. 1991년 결성되어 세기말의 정점인 1990년대를 돌파한 이 밴드는 1996년, 데뷔 앨범 <Cult Grass Stars>를 발표했다. 타이틀곡은 ‘世界の終わり(세계의 끝)’이었다. 묘하게 디스토피아적이면서도 그렇지만은 않은 가사, 보컬 치바 유스케의 시니컬하면서도 처절한 울림, 특유의 커팅으로 소리에 두껍고 다양한 마티에르를 입힌 아베 후토시의 기타는 ‘세계의 끝’을 진지함과 위트, 기묘한 불안과 환희, 고차원의 멋과 중2병 그 사이 어딘가로 올려놓았다. 해체 직전의 밴드가 아니라 음악 커리어를 시작하는 데뷔 앨범에서 ‘세계의 끝’이라고 울부짖으면 어쩌자는 건가 싶기도 했지만, 세기말은 뭔가 그래도 될 것 같은 분위기였다. 버블 경제의 끝이라든가, IMF와 같은 경제적 상황들마저 이 종말의 분위기를 더욱 어둡고 퇴폐적으로 채색했다. 언론에선 조금이라도 전형적이지 않은 것들을 온통 묶어 ‘세기말적’이라는 형용사로 수식했다. 결국 ‘세계의 끝’이 도래하지 않음과 동시에 ‘세기말’이라는 형용사의 남발도 종말을 맞이했다. ‘1999의 해, 일곱 번째 달에 하늘에서 공포의 대왕이 내려오리라’고 적힌 노스트라다무스의 예언과 달리 그해 하늘에선 아무도 내려오지 않았다. 우정호(<아카이브 K> 콘텐츠 디렉터)

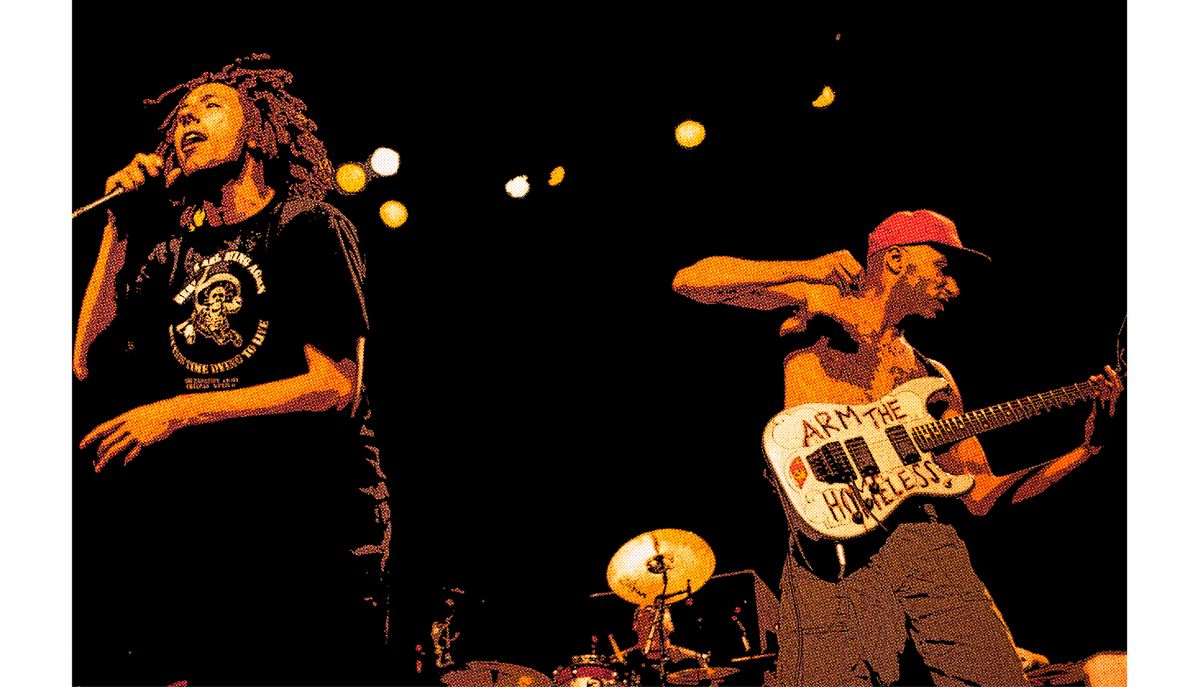

‘ BULLET IN THE HEAD ’ - RAGE AGAINST THE MACHINE

레이지 어게인스트 더 머신(이하 RATM)은 1992년에 데뷔 앨범을 발표하고 1999년에 3집이자 마지막 앨범을 낸, 그야말로 1990년대의 밴드다.(2000년에 커버곡 모음 앨범을 내긴 했다.) 너바나와 펄 잼을 위시한 수많은 얼터너티브 밴드가 미국에서 쏟아지듯 등장하고, 영국에서는 온갖 브릿팝 밴드들이 나타나던 그 시절, RATM만은 좀 다른 존재였다. 대부분의 밴드가 골방에서 자신의 우울한 내면을 토로했다면, RATM은 거리에서 사회의 검은 이면을 폭로하고 선동했다. 아니, 적어도 그렇게 보였다. 그들은 미국 정부와 자본주의가 벌이는 악행과 기만을 성토했고, 전통적이면서도 또한 새로운 강렬한 록 사운드에 공격적인 랩을 얹었다. 록이 아직 뜨거웠던 1990년대, RATM은 그중에서도 뜨겁디뜨거웠다. 1집의 대표곡 중 하나인 ‘불렛 인 더 헤드’는 헤비한 사운드와 비트로 나를 포함한 수많은 팬의 집구석 헤드뱅잉을 끌어냈다. 지금 내 목 디스크의 원인 중 하나일지도 모른다. 이 곡에서 잭 델라 로차는 미국 정부와 매체의 협잡을 공격하며 우리를 향해 외친다. ‘그들의 거짓말을 다 믿고, 그들이 파는 상품을 다 사고, 너 대가리에 총 맞았니?’라고. 그들의 메시지는 놀랍게도(혹은 안타깝게도) 2024년에도 유효하다. 다만 달라진 점은 이제 이렇게 ‘정신 차려!’를 외치는 것이 좌파들만은 아니라는 사실이다. 표면상으로만 보면 도널드 트럼프가 외치는 ‘기득권 해체’와 ‘워싱턴의 고인 물을 없애자’는 말과 달라 보이는 것이 있을까? 놀랍게도 이제는 ‘불렛 인 더 헤드’를 두고 극우와 극좌, 무정부주의자와 극단적 자유주의자 모두가 자신들의 마음을 대변하는 노래라고 우겨도 할 말이 없는 시대가 됐다. 정부 및 기득권과 매체에 대한 불신을 모두가 공유하니 말이다. 물론 RATM은 자신들이 왼쪽임을 늘 분명히 밝혔다. RATM은 21세기에도 가끔 재결성 공연을 했다. 2023년에는 로큰롤 명예의 전당에 헌액되기까지 했다. 작년에 한 멤버가 다시 함께 공연할 일은 없을 것이라고 말했지만, 2000년 그들의 내한 공연을 기억하는 나로선 제발 번복해주길, 한국에 다시 와주길 바란다. 당시 공연에 같이 갔던 여고생에게 또 같이 가겠느냐고 물어볼 것 같다. 그녀는 나의 친동생이다. 둘 다 이제 헤드뱅잉은 살살 하겠지만. 이원열(번역가)

‘ STREET SPIRIT(FADE OUT) ’ - RADIOHEAD

세기말의 감정 과잉에 대해 말하자면, 바로 이분, 톰 요크(Thom Yorke)를 절대 빼놓을 수 없다. 감정 과잉 대회를 연다고 해도 메달권에 랭크될 게 거의 확실하다. 일찍이 모두까기가 취미이신 노엘 갤러거(Noel Gallagher) 선생은 이분에 대해 이렇게 말했다. “돈도 겁나게 많이 벌었으면서 왜 저렇게 징징대는지 모르겠다.” 나는 노엘 갤러거를 좋아한다. 그의 의견을 충분히 존중할 수 있다. 그러나 저 가수의 ‘징징’대는 그 목소리가 내 마음을 송두리째 빼앗아간 그 즈음을 여전히 기억한다. 1990년대 중반이었다. 초등학생 때는 꽤 잘살았던 우리 집은 막 20대가 된 내가 보기에도 눈에 띌 만큼 조금씩 몰락하는 중이었다. 어느 날 없는 돈을 겨우 모아 2집 <The Bends>(1995)를 샀다. 큰 기대는 없었다. 지금도 그렇지만 1집 <Pablo Honey>(1993)와 공전의 히트송 ‘Creep’을 별로 좋아하지 않았던 까닭이다. 2집은 좀 많이 달랐다. 처음부터 끝까지 아예 대놓고 “넌 감정을 좀 분출할 필요가 있어. 울어도 괜찮아”라고 말을 거는 것 같았다. 그중에서도 압권은 마지막에 위치한 트랙 ‘Street Spirit(Fade Out)’이었다. 하나의 곡이 하나의 우물이라면 라디오헤드가 이 곡에서 파놓은 그 우물은 너무도 깊어서 끝이 보이지 않았다. 응시하는 자의 우울이 최소 20년쯤 묵은 채로 꽉 들어차 있는 우물이었다. 뭐라고 표현해야 할지 몰라 슬픔이라는 감정으로 흘러넘치는 그 우물을 바라보면서 나는 갈팡질팡했다. 속수무책으로 빨려 들어갔다. 그 노래는 마치 나를 위해 만든 것처럼 들렸다. 당시 나는 무너지는 집이 싫어 밖으로 쏘다녔다. 자칭 ‘Street Spirit’, 거리의 영혼이었던 셈이다. 나라는 인간의 존재감이 서서히 사라지고 있다는 느낌을 떨치기 어려웠다. 이어폰을 귀에 꼽고 휴대용 CDP로 이 곡을 플레이한 뒤 홍대와 신촌 거리를 아무런 목적 없이 걸어 다녔다. 한 곡만 재생해주는 리피트 버튼은 필수였다. 싸이월드 배경음악으로도 걸어놨다. 그런데 아뿔싸. 가끔은 그렇게 방황하는 내가 왠지 멋지다는 생각이 조금은 들기 시작했다. 지금 생각해보면, 이거 참, 심각한 중증 감정 과잉이라 아니할 수 없다. 행여 그 시절의 나를 만난다면 감정을 조금은 컨트롤할 수 있게 된 지금의 내가 꼭 말해주고 싶다. “응. 그건 아니야”라고. 배순탁 (음악평론가)

‘ 渚 ’ - SPITZ

세기말을 생각하면, 어둑한 밤 감옥 같은 학교 독서실 책상에 앉아 <수학의 정석> 수학1 미적분 페이지를 펼쳐두고 소니 워크맨 CD 플레이어로 스피츠의 ‘渚’(Nagisa)를 듣던 순간이 떠오른다. <インディゴ地平線 (인디고 치헤센, 쪽빛의 지평선)> 앨범을 무한 루프로 플레이할 때면 언제나 이 노래가 나오기를 하루에도 네 번이고 다섯 번이고 기다렸다. 찾아서 틀 수도 있었지만, 정신을 놓고 있다가 그 멋진 인트로가 문득 귀에 들어오는 순간이 너무도 좋았기에, 그저 기다렸다. U2처럼 넓게 펼친 더블 템포의 광활한 리듬 위에 철썩이는 파도처럼 넘실거리는 페달 기타와 마치 암벽에 부서진 포말처럼 흩어지듯 때때로 들려오는 오버드라이브의 마찰음이 시작되면, 가슴이 두근거렸다. 그건 달리기를 할 때처럼 숨이 가쁜 두근거림과는 달랐고, 가끔은 너무 몽클해져서 눈물이 날 것 같은 신파적 감정에 빠지기도 했다. 아직 인터넷이 활성화되기도 전이고, 일본어를 하나도 모르던 시절이라 노랫말을 전혀 이해하지 못했을 때인데도 그랬다. 내가 다닌 고등학교는 기숙학교로 꽤나 폭력적인 선생들이 가득한 곳이었다. 내가 만약 그때 ‘부드러운 추억들이 파도 소리에 물드네. 환상이여 깨지 말아라’라는 가사를 알아들을 수 있었다면, ‘아슬아슬한 망상뿐이지만, 그대와 (나는) 물이 되어 계속 흘러가네. (그렇게) 다다른 곳이 마지막이라고 해도’라는 일본어 가사를 이해할 수 있었다면, 나는 아마 엉엉 울다가 당직 선생님에게 끌려가 맴매를 맞았을 것이다. 그때는 종종 스피츠 노래를 들으며 멜랑콜리한 감정에 빠지곤 했고, 당시의 내가 좀 이상한 사람이라고도 생각했다. 대학에 들어가고 나서야 나와 비슷한 감정을 느끼는 사람들이 있다는 걸 알게 됐다. 홋카이도에서 우리 과로 유학 온 한 후배가 내가 스피츠를 좋아한다고 말하자 이렇게 말했다. “나도 고등학생 때는 그랬고, 내 남동생도 지금은 하루 종일 방에 틀어박혀 스피츠의 노래만 듣는다”라고. 지금 이 노래를 들으며 웹을 찾아보니 아직도 꽤 많은 10대들이 스피츠와 사춘기를 함께하고 있고, 또 그 사실을 블로그에 쓰고 있다. 어째서인지 모르지만, 그 사실이 싫으면서도 좋다. 박세회(<에스콰이어> 피처 디렉터)

‘ BUTTERFLY ’ - SMILE.DK.

선정 시작 순간부터 고통이 시작됐다. 고를 곡이 너무 많았다. 제일 처음 떠올린 곡은 레즈비언 콘셉트로 등장한 듀오 타투(t.A.T.u)의 ‘All that Things You Said’였다. 동성애가 뭔지도 모를 어린 나이에 무대 위에서 진한 키스를 나누던 율리아와 레나의 충격이 생생하다. 세기말의 데카당스라는 주제에 맞아떨어지는 곡이지만, 시국이 흉흉한데 차마 러시아 가수의 곡을 고를 수는 없었다. 멋진 곡을 골라야 했다면 레드 핫 칠리 페퍼스의 가상 3D 애니메이션 뮤직비디오로 유명한 ‘Californication(캘리포니케이션)’을 선택했을 테다. 세기말 할리우드의 타락과 아메리칸 드림의 몰락을 예견한 밴드의 최전성기 대표곡이다. 하지만 에세이 코너에 밴드 소개와 현학적인 이야기를 늘어놓고 싶진 않았다. 내일 당장 세계의 모든 컴퓨터가 오작동하여 시계 제로의 대혼란이 펼쳐질지도 모르는 1990년대 말 아니었던가. 일단 모두가 춤을 추고 노래하자는 디오니소스의 격정적 쾌락이 지구촌을 뒤덮었다. 미국은 푸에르토리코와 남아메리카의 열정적인 라틴 음악에 귀를 내놓았다. 위대한 디바 셰어는 레이블의 조언을 받아 최초의 오토튠 보정 곡 ‘Believe(빌리브)’로 세대를 통합했다. 맥스 마틴과 에이스 오브 베이스가 아바 이후 제2의 스웨디시 인베이전을 벌일 때 덴마크의 아쿠아와 토이박스는 유럽 나이트클럽을 정복했다. 이탈리아 출신이었지만 그룹 이름은 에펠 65였던 댄스 그룹은 불후의 명곡 ‘Blue(블루)’로 대히트를 기록했다. 그러나 뭐니 뭐니 해도 ‘Butterfly(버터플라이)’를 빼놓을 수 없었다. 스웨덴 국적의 두 명이 만났는데 덴마크에서 활동한다는 이유로 국가 도메인을 그룹에 달았던 스마일 디케이(SMiLE.dk)가 영어로 노래한 곡이라는 사실부터 아찔하다. 오페라 ‘나비부인’을 얄팍하게 해석해, 나만의 사무라이를 찾아 나서는 내용으로 바꾼 이 황당한 와패니즈 노래는 간첩도 발판 위에 올라가게 했던 1999년 한국의 DDR(Dance Dance Revolution, 댄스 댄스 레볼루션) 유행 덕분에 히트곡이 되었다. 당시 길거리 오락실에서 ‘아이야이야~’가 들리지 않는 날이 없었고, 심지어 스마일 디케이가 내한해 <열린음악회>에서 공연을 펼쳤을 정도다. 흔히 스피노자가 한 말로 오해받는 격언을 빌리자면, 1990년대 말은 내일 지구가 멸망하더라도 춤은 추고 노래는 부르고 죽어야겠다는 관능과 탐닉의 시간이었다. 그렇게 20세기가 저물었다. 꿈도 희망도 없는 오늘날을 생각하면 호시절이었다. 김도헌(대중음악평론가)

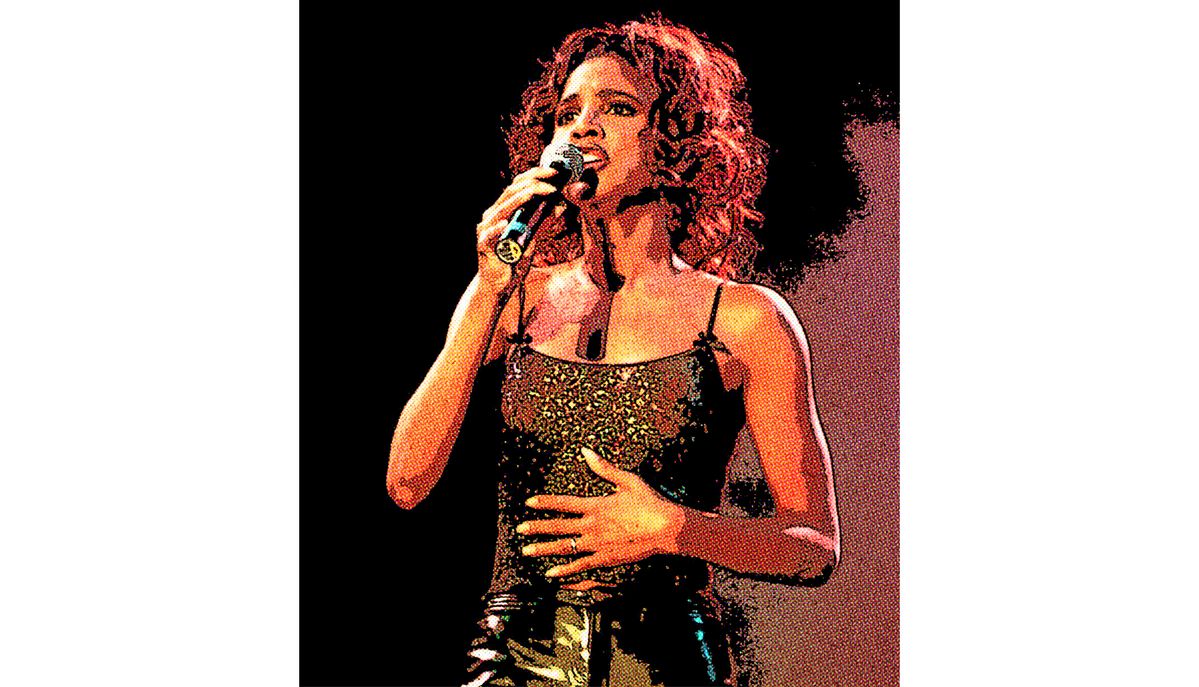

‘ UN-BREAK MY HEART ’ - TONI BRAXTON

1990년대는 디바의 시대였다. 뭐든 ‘3대’를 붙이기 좋아하는 사람들은 휘트니 휴스턴, 머라이어 캐리, 셀린 디온을 세계 3대 디바라고 불렀다. 그중 내가 가장 사랑한 건 휘트니 휴스턴이었다. 창공을 가르듯 곧게 뻗어나가는 그의 파워풀한 벨팅, 그러면서도 여리고 섬세한 표현력에 속절없이 마음을 뺏겼다. 최애가 따로 있었을 뿐, 나머지 2대 역시 고르게 좋아했다. 머라이어 캐리의 감수성, 셀린 디온의 카리스마에 반해 셋의 노래를 번갈아가며 닳도록 들었다. 토니 브랙스턴은 좀 다른 선택지였다. 1990년대의 알앤비 명장 베이비페이스의 손을 잡고 등장한 그가 히트곡을 쏟아내며 돌풍을 일으키자 누군가는 이제 그를 포함해 세계 4대 디바로 넓혀야 한다고 주장하기도 했다. 특히 그가 셀프 타이틀 데뷔 앨범 <Toni Braxton>(1993)에 이어 2집 <Secrets>(1996)까지 히트시키자 ‘4대 디바론’은 더욱 힘을 얻었다. ‘Un-Break My Heart’의 11주 연속 1위는 놀라운 흥행이었으니까. 저음이 매력적인 가수였지만, 내겐 왠지 좀 부담스러웠다. 남들이 그렇게 좋다고 마지않던 ‘Un-Break My Heart’마저 그랬다. 상처받은 내 마음을 돌려내라고, 다시 날 사랑할 거라 말하라고 하는 후렴은 사실상 애원 아닌가. 떨리는 숨소리와 함께 이 모든 고통에 나를 내버려두지 말라고, 당신을 곁에 두고 안고 있던 날들로 다시 데려가라고 사정하는 브리지에 이어 마지막으로 폭발하는 코러스는 절규에 가까웠다. 아니 뭐 이렇게까지? 이 노래에 조금씩 스며든 건 나이를 먹으면서다. 살다 보니 누군가 나 대신 애원하고 절규해줘야 할 때가 있더라. 감정을 잘 드러내지 않는 편이라 감정이 흘러넘치는 이 곡이 버거웠는데, 정확히 같은 지점에서 카타르시스를 느끼게 됐다. 사랑에 실패할 때면 그 후렴이 떠올랐고, 3대 디바들의 노래를 뒤로한 채 가장 먼저 찾아 들었다. 그럴 때마다 이 노래는 절제가 늘 미덕은 아니라는 사실을 일깨웠다. 정민재(대중음악평론가) Credit

- EDITOR 박세회

- PHOTO 게티이미지스 코리아

- ASSISTANT 신동주

- ART DESIGNER 주정화

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식