Part1. 베니스 비엔날레에서 우리가 목격한 11개의 장면들

제60회 베니스 비엔날레 국제미술전을 찾은 5명의 미술 전문가들이 하루에 15km를 도보로 이동하며 힘들게 그러나 종종 벅차게 목격한 사실들을 11개의 키워드로 추렸다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

©안은미컴퍼니

이탈리아 베니스의 한 무인도에서 열린 <핑키핑키 굿: 산 자코모의 내일을 향한 도약>의 한 장면. ©안은미컴퍼니

1948년, 베니스에 정착하기로 한 페기 구겐하임은 제24회 베니스 비엔날레 그리스관에서 입체파와 초현실주의, 추상표현주의를 아우르는 자신의 컬렉션을 전시했다. 당시 현대미술을 접하지 못했던 이탈리아인들에게 ‘모던의 충격’을 안겨줬던 작품들은 오늘날 베니스에서 가장 인기가 많은 미술관의 상설 컬렉션이 되었다. 아트 컬렉터이자 갤러리스트로서 제2차 세계대전 중에 ‘하루에 한 점씩’ 그림을 사 모은 페기 구겐하임의 활약상은 비엔날레 시즌이면 주제와 연계한 특별 전시의 흥미로운 토대가 된다. 초현실주의 작가 리어노라 캐링턴이 지은 그림책 <Milk of Dream(꿈의 우유)>을 공식 주제로 내건 지난 비엔날레 기간에 페기 구겐하임 미술관에서는 캐링턴은 물론 막스 에른스트, 도러시아 태닝 등 초현실주의 대표 작가들이 총출동한 전시를 선보였다. 전시 초입에 내걸린 에른스트의 ‘신부의 성장’(1940)을 보며 에른스트와 페기, 도러시아 태닝의 전설적인 삼각관계를 떠올리지 않은 사람은 없었을 것이다.

올해 페기 구겐하임 미술관에서 선보이는 특별전 <Jean Cocteau: The Juggler’s Revenge>(장 콕토: 저글러의 복수)는 파리 예술계의 ‘인싸’로 살면서 드로잉과 벽화, 시와 소설, 주얼리와 텍스타일 그리고 영화제작까지 섭렵한 장 콕토의 묘기 같은 삶과 예술을 조명한다. 콕토 역시 페기와 깊은 인연을 맺었는데 1938년 페기가 런던에 현대미술 화랑을 열고 처음 소개한 작가가 바로 그였다. 전시장 초입 벽면은 콕토의 유명한 초상 사진이 채운다. 1949년 <라이프> 매거진이 의뢰해 필리프 홀스먼이 찍은 이 사진에서 콕토는 마치 천수관음보살처럼 여덟 개의 팔로 가위, 책, 담배 등을 들고 자신의 창조적인 삶을 기념한다. 그의 삶과 예술은 아방가르드 그 자체였다. 지나치게 많은 장르와 매체를 건드렸고 동성애와 아편중독을 반성하지도 숨기려 하지도 않았다. 생전에 예술 세계를 너무 얕고 넓게 펼친다는 비판을 받기도 한 작가를 가리켜 콕토 전문가이자 미술사학자로서 이번 전시를 기획한 케네스 실버는 “오늘날 우리가 예술가에게 기대하는 폭넓은 문화적 유동성의 모델”이라고 말한다. 동성애와 마약에 관한 그의 ‘공개적인 투쟁’까지도 말이다.

장 콕토가 지난 세기의 앙팡테리블이었다면 스위스 출신의 설치미술가 크리스토프 뷔헬은 오늘날 이견의 여지가 없는 문제적 작가일 것이다. 대표적으로 2019년 뷔헬은 아르세날레 야외 공간에 녹슨 바지선의 선체를 끌어다 놨다. 작가는 2015년 1000명이 넘는 난민을 태운 채 리비아를 떠나 시칠리아에서 침몰한 바지선, 나중에 시체와 함께 해저에서 끌어올려진 그 선체를 작품으로 제시한 것이다. 제목은 ‘우리의 배’를 뜻하는 ‘Barca Nostra’(2019). 이 작품은 공개 즉시 희생자들의 넋을 기리는 일종의 추모비라는 의견과 대중의 관람과 소비를 위해 동원된 무례한 작품이라는 분열적인 반응을 불러일으켰다.

이번 비엔날레에서 뷔헬은 폰다지오네 프라다 베니스를 디스토피아적 별세계로 탈바꿈시켰다. ‘총 정산(LIQUIDAZIONE TOTALE)’ ‘모두 아웃(FUORI TUTTO)’이라고 적힌 포스터가 나붙은 고풍스러운 궁전 외관에 갸우뚱하는 것도 잠시, 내부로 들어가면 산더미처럼 쌓인 다종다양한 물건에 방향감각을 상실하게 된다. 이윽고 “당장 베니스 비엔날레를 중단하라”라는 선언문을 맞닥뜨리게 된다. 크리스토프 뷔헬은, 20세기 초 이탈리아가 오랫동안 “헌 옷 입은 장사꾼 노릇”을 해왔다며 미래주의를 주창한 필리포 마리네티의 글을 인용해 고발한다. 베니스의 과도한 관광산업은 우리의 문화를 최고 입찰자를 위한 상품으로 만들었고, 비엔날레는 이러한 파괴적인 순환을 촉진하여 부유한 관광객을 끌어들이는 동시에 베니스를 고향이라고 부르는 사람들을 쫓아낸다고. 이런 종류의 도발에 일가견이 있는 작가는 몰입형 설치 프로젝트 <Monte di Pieta>를 통해 인간 사회의 뿌리이자 권력의 도구인 부채 개념을 심도 있게 탐구한다. 이는 베니스 상인의 집이었다가 서민들을 위한 ‘몬테 디 피에타’였으며 베니스 비엔날레의 아카이브 보관소이기도 했던 폰다지오네 프라다의 다층적인 역사 덕분에 가능했다. 몬테 디 피에타는 프란체스코회 수사들이 고금리 대출로 고생하는 서민들을 위해 만든, 전당포와 은행을 합쳐놓은 것 같은 기관이다. 작가는 19세기 몬테 디 피에타의 공간 구성을 기반으로 폰다지오네 프라다를 개인 소지품이 걸작과 교환되는 가상의 전당포로 변모시켰다. 치아까지도 판매하는 대규모 빈티지 숍부터 어느 큐레이터의 서재, 식사의 잔해가 남아 있는 파티 룸, 암호화폐의 성능을 모니터링하는 스테이션, SNS를 위한 촬영 세트장 사이사이 아무렇지 않게 작품이 섞여 들어 있다. 크리스토프 뷔헬이 2020년부터 자기 배설물에서 추출한 DNA를 사용해 생산하고 있는 1캐럿 다이아몬드 작품 ‘The Diamond Maker’를 비롯해 티치아노, 자코모 발라, 피에로 만초니, 마르셀 뒤샹, 앤디 워홀 등의 작품 말이다. 이 현기증 나는 전당포에는 유럽의 정치 문화사와 이름 모를 개개인의 인생사와 급박한 사회 격변 같은 함의를 품은 물건들이 아득할 만큼 광활하고 소름 끼칠 만큼 밀집돼 있어 보는 내내 현기증이 났다.

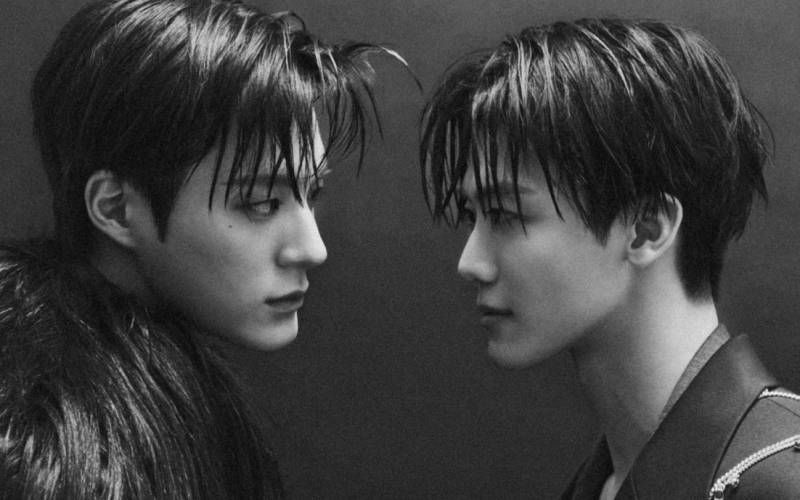

하루 전에는 굿을 보러 무인도에 갔다. 현대무용가 안은미 작가님이 카톡으로 보내준 <핑키핑키 굿: 산 자코모의 내일을 향한 도약> 초대장에는 4월 18일 베니스 본토에서 4km 정도 떨어진 산 자코모 섬에서 굿을 한다고 적혀 있었다. “11세기부터 나병 환자들의 섬, 수도원과 피난처를 위한 장소, 나폴레옹 시대에는 군사기지로 활용되기도 한 섬을 위해 기획한 프로젝트예요.” 베니스에서 굿이라니, 촌각을 다투는 오프닝 시즌임에도 한나절을 비울 만한 기대감이 샘솟았다. 오전 11시, 카타르 공주이자 빅 컬렉터 알 마야사 빈트 하바드 타니, 영국 서펜타인 갤러리 CEO 베티나 코렉 등 세계 미술계 VIP 600여 명을 실은 두 대의 배가 자르디니 앞 부두를 떠나 한 시간쯤 나아갔을까. 작은 섬에서 거대한 핑크빛 연무 기둥이 솟아오르며 꽹과리 소리가 울려 퍼졌다. 이윽고 하선과 동시에 거대한 핫 핑크색 바람 인형 조각들이 ‘움직이는 장승으로서’ 관람객을 맞이했고, 크레인에 매달린 안은미가 바닷물을 성수처럼 뿌리며 축복을 기원했다. 핑크 페인트로 채운 배 중앙에 선 무용가는 관객이 골라 온 돌을 페인트에 담갔다 꺼내는 일종의 침례 의식을 거행한 후 쌓아 올려 핑크 돌탑을 만들었다. 선두에서 두 손을 모으고 공수(귀신의 말)를 듣는 분홍색 두루마기 차림의 큐레이터 한스 울리히 오브리스트가 눈길을 끌었다. 그는 2018년 이탈리아의 유명 컬렉터이자 재단을 운영하는 파트리치아 산드레토 레 레바우덴고가 매입한 산 자코모 섬을 ‘새로운 예술과 과학을 위한 실험실’로 변모시키는 장기 프로젝트의 기획을 맡았다. “지난해 런던 바비칸 센터에서 열린 제 공연 <드래곤즈>를 보고 감명을 받았다고 하더군요. 그래서 본격적인 아트 센터 건립 이전에 이 사연 많은 땅에서 터 굿을 해보자고 얘기가 나온 거죠.” 안은미의 말이다. 이 땅을 밟았던 과거의 영혼들을 불러내 위로하는 핑크빛 향연은 이번 베니스에서 가장 인상 깊은 장면으로 남아 있다.

안동선(미술기획자)

웅장한 베니스의 예배당 ‘바실리카 디 산 로렌초’에 아티스트 라타이 타우모에포와 엘리사페타 히네모아의 커미션 작품들을 전시한 <Re-Stor(y)ing Oceania> 역시 바다와 섬의 역사를 재구성하는 작업이다. ©Giacomo Cousa

브리티시 파빌리언의 전관에 62개의 스크린을 통해 전시된 존 아콤프라의 <Listening All Night to The Rain> 중 ‘Canto VII’의 전시 전경. ©British Pavilion/Jack Hems

이번 제60회 베니스 비엔날레 국제미술전에서 유독 물을 계속 마주하게 된 것이 우연은 아닐 것이다. ‘Foreigners Everywhere’라는 비엔날레의 대주제에서 ‘외지인’은 종종 물을 건너오기 때문이다. 식민 시대 개척자들(종종 학살자들)에게 물은 자신들이 식민지에서 저지른 범죄가 본토에 전해지지 않도록 막아주는 거대한 방벽이었으며, 종종 일어난 일을 묻을 수 있는 역사의 무덤이었다. 물 아래 얼마나 많은 인골이 있을지를 상상해보라. 물은 비 형태로 낭만적 감상을 은유하기도 하며, 안개 형태로 우리 눈을 가리는 장막을 형상화할 수도 있다. 이를테면 이 기사에 등장하는 전시 <네불라>에서 안개는 크게 얘기되지 못하는 이야기들이 숨는 곳이다.

또 이를테면, 자르디니의 여러 국가관 중에서 가장 긴 줄을 자랑하던 브리티시 파빌리언에서의 물은 역사의 용매였다. 나는 그 역사의 용매에 빠져 1시간여를 허우적거렸다. 스코틀랜드 해안선의 난파된 배들, 잊힌 요크셔의 땅과 사람, 바위와 바위 사이에 티비 스크린이 전시된 해변에서 가만히 서서 정면을 응시하는 한 중년 여성의 텅 빈 눈빛, 냇물 아래로 가라앉는 시계, 초록빛이 투영된 물 아래를 유영하는 해파리, 백인 가족과 그 뒤에 서 있는 흑인 병사들의 흑백 영상. 브리티시 파빌리언에서 공개된 존 아콤프라의 전시 <밤을 새워 비를 듣고(Listening All Night to the Rain) >에서는 이런 영상들이 그의 표현대로 ‘스탠리 큐브릭의 <샤이닝>에 나오는 건물을 연상케 하는’ 미로 같은 3층짜리 공간에 흩뿌려져 있었다. 전시를 보고 나와, 고개를 한두 번 저어 정신을 차리고 나자 이번 제60회 베니스 비엔날레에서 왜 영국관이 독일관과 함께 가장 긴 줄을 자랑했는지를 알 수 있었다. 수많은 사람이 영상과 소리의 바다 안에서 나처럼 길을 잃었기 때문이다. 8개의 공간에 8개의 주제(각 공간은 ‘칸토(canto)’로 나뉘어 있었지만, ‘주제’라고 해도 좋을 것이다)로 나뉘어 62개의 스크린을 통해 상영되는 총 31시간 길이의 영상을 하나로 묶는 이미지는 물이었다. 작가가 뮤지엄 글라스처럼 반사 없이 생생한 영상을 보여주는 LG OLED TV를 바닥에 수평하게 전시한 이유는 아마도 ‘역사의 우물’을 상징한 것이리라.

영국관을 나와 바로 옆에 있는 프렌치 파빌리언으로 뛰어가자(그렇다. 볼 전시가 너무 많아 이곳에서 저곳으로 뛰어다녀야 했다) 그곳에선 설치미술가 줄리앙 크루제가 아예 파빌리언 전체를 해저 세계로 바꾸어놨다. 카리브해의 한 섬에서 자란 줄리앙 크루제가 프랑스어에서 ‘해외 영토 거주자’를 뜻하는 ‘outre-mer’와 같은 의미를 갖는 ‘울트라마린(ultramarin)’을 주제 색으로 삼아 거대한 고향을 펼쳐놨다. 특이한 재질의 섬유로 짠 산호들이 푸른 방 안을 가득 채우고 가상의 신화 속 존재들이 산호 뒤의 바다를 유영하고 있다. 그에게 바다는 국경과 언어를 뛰어넘는 초월성을 상징하며, 작은 섬(대륙도 결국 바다에 비하면 섬일 뿐이다)에 서식하며 분쟁하는 인간의 미미함을 지적한다.

아르세날레의 본전시관에선 다니엘 오테로 토레스의 거대한 복합 설치 작품이 얕은 수면 위에 세운 정자처럼 버티고 서 있다. 각목으로 지은 원두막처럼 가냘픈 구조물 위에 구멍 난 드럼통, 슬레이트판, 빈 플라스틱 바스켓 등이 올려져 있고 그 위로 끊임없이 물이 흐른다. 작가가 콜롬비아 현지를 돌아다니며 모은 재료들로만 구성한, ‘소나기’를 뜻하는 복합 설치물 ‘Aguacero(아쿠아세로)’는 빗물을 모으기 위해 설계된 엠베라 커뮤니티의 특이한 지주식 건축양식과 그 모양새가 비슷한다. 전시 설명을 쓴 상파울루 미술관의 어시스턴트 큐레이터 아만다 카르네이로는 “전 세계에서 강우량이 가장 많은 콜롬비아 아트라토강 유역에 있는 엠베라 커뮤니티는 역설적이게도 불법 금 채광으로 인한 토양 오염으로 식수 부족에 시달려 빗물을 모은다”고 밝혔다. 토레스의 물은 무한해 보이지만, 인간의 지나친 욕망 앞에선 자신을 한정시키는, ‘생명의 재화’인 자연을 상징한다.

박세회(<에스콰이어> 피처 디렉터)

네덜란드 파빌리언에서 열린 CATPC와 렌초 마르텐스, 히참 칼리디의 <The International Celebration of Blasphemy and the Sacred>(2024) 전시 전경. ©Peter Tijhuis.

약 2주간 베니스 비엔날레 안팎에서 벌어지는 온갖 전시들(국가별로 참여하는 80여 개의 ‘내셔널 파빌리언’ 전시, 베니스 비엔날레 조직위원회에서 인증받은 30여 개의 ‘병행 전시’, 같은 기간 수를 세기 어려울 만큼 많이 열리는 ‘평행 전시’까지…)을 다 보려고 애쓰는 가운데, 머릿속에 반복해서 떠오르는 말이 있었다. ‘Shame on me.’ ‘최신 미술’을 보러 간 베니스 곳곳에서 펼쳐지는 여러 전시를 보면 볼수록, 나는 (그리고 함께 간 동료들은) 스스로에게 ‘이봐, 세상에 대해 좀 더 관심을 갖고 살았어야 하는 거 아니니?’라고 생각하며 자꾸만 자아 성찰과 반성을 하지 않을 도리가 없었다.

그러니까 베니스 비엔날레에서 그저 ‘최신 예술’을 만날 거라고만 기대하는 건 너무 순진한 생각이자 착각이다. 우리는 첫 베니스 비엔날레가 열린 건 무려 지금으로부터 120여 년 전인 1895년이라는 사실을 잊지 말아야 한다. 1895년이 어떤 해인가. 제1차 세계대전이 일어나기 전, 제국주의와 식민 지배가 중단되기 전, 한국에선 일본이 조선의 왕후를 시해한 을미사변이 일어난 해였다.

굳이 이런 이야길 꺼내는 건 베니스 비엔날레에서 만나게 되는 여러 전시들이 각 나라의 특수한 역사적 맥락이나 정치적 상황과 떼려야 뗄 수 없는 내용과 작품을 선보이기 때문이다. 이를테면, 네덜란드의 내셔널 파빌리언을 가득 채운 아프리카풍 조각상에선 달콤쌉쌀한 냄새가 났다. 어두운 색을 칠한 나무조각처럼 보이는 인물상들은 사실 세계 각지의 플랜테이션 농장에서 수집한 카카오 열매를 재료로 만든 것으로, (네덜란드가 아닌) 콩고의 컬렉티브 CATPC(Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise)의 작품이다.

CATPC는 조각품을 판매한 수익금으로 옛 식민 지배 국가에 본사를 둔 다국적 식품 기업들이 소유한 구 식민지 국가들의 카카오 농장을 다시 사들이고, 저임금 노동으로 카카오를 수확하는 현지의 농민들을 지원한다. 그런데 네덜란드는 (네덜란드 국적의 협력 작가가 있긴 하지만) 왜 자신의 내셔널 파빌리언에서 콩고의 예술가 컬렉티브를 선보이는 걸까? 네덜란드와 주변 국가들의 역사를 조금만 자세히 살펴보면, 19세기 말에서 20세기 초 사이 식민지 확장 과정에서 최소 600만 명이 넘는 현지인들이 대량 학살로 목숨을 잃었다는 걸 알게 된다. 그런데 문제는 여기서 끝나지 않는다. 식민지 콩고에서 네덜란드어가 주요 언어로 쓰였지만, 수백만 콩고인의 학살을 주도한 건 네덜란드인이 아니라 벨기에 지도자들이었다. 당연히 학살자들을 묘사한 ‘기념’ 조각상도 존재하는데, CATPC는 이번 비엔날레를 계기로 네덜란드도 벨기에도 아닌 미국 버지니아의 미술관에 소장된 벨기에인 학살자 막시밀리안 발롯의 조각상을 콩고로 반환받으려 했다. 조각상을 비엔날레 기간 중 벨기에관과 이웃한 네덜란드 파빌리언에 전시하려는 시도도 있었다. 조각상의 소유와 전시를 둘러싼 소동이 벌어졌고, 베니스 비엔날레 기간에 한정해 콩고 현지로 조각상을 이송해 전시한 뒤 베니스에 있는 네덜란드 파빌리언의 전시장에 조각상 모습을 라이브 스트리밍하는 것으로 합의가 이뤄졌다.

이런 복잡한 갈등과 역사의 흐름을 조금이라도 알고 전시장을 둘러보면, 네덜란드의 ‘내셔널’ 파빌리언이 CATPC를 선보인다는 것 자체가 하나의 제스처라는 걸 눈치챌 수 있다. 또한 수많은 유럽과 영미권의 미술 매체가 이 전시의 주체 중 네덜란드 국적의 백인 남성 작가인 렌조 마르텐스가 끼어 있다는 점을 이유로 그가 ‘식민지 과거’라는 문제를 백인의 것으로 ‘젠트리피케이션’한다고 비판하는 시선이 존재한다는 사실을 알게 되면 감상에 또 다른 레이어가 덧씌워진다. 베니스 비엔날레는 ‘최신 예술’을 보는 자리일 뿐 아니라 오래된 문제에 대한 예술의 최신 반응과 그 반응들의 양상을 지켜볼 수 있는 장이기도 한 셈이다.

전 세계에 자국의 예술을 선보이는 베니스 비엔날레라는 특수한 환경은 본국에서는 꺼내기 힘든 문제를 드러내 공론화하는 자리가 되기도 한다. 비엔날레가 열리는 주무대인 자르디니(공원)와 아르세날레(옛 해군 병기창) 외부에 자그마한 공간을 빌려 전시를 치른 헝가리의 ‘내셔널 파빌리언’ 전시가 그랬다. 마치 할머니의 집에서 날것 같은 쿰쿰한 냄새가 나는 응접실과 침실, 주방으로 이뤄진 공간을 꾸렸다. 공산주의 시절을 연상케 하는 가구와 집기가 놓인 가상의 집에 있는 라디오와 스피커에선 영어로 더빙을 한 증언들이 흘러나온다.

증언의 내용은 1989년 불가리아의 독재-공산정권이 무너지기 전까지 거의 반세기에 걸쳐 유지되었던 비밀경찰에 끌려갔던 이들의 경험담이다. 피해자들의 경험을 증명할 수 있는 공문서는 정권 붕괴와 함께 모두 파쇄되어 사라졌고, 이제 남은 건 작가와 연구자들이 20년에 걸쳐 모은 피해자들의 증언뿐이다. 이 내용이 하나의 거대한 ‘설치미술’이 되어 베니스 비엔날레라는 자리에서 소개되고 있는 것이다. 1980년대 이전의 한국을 떠올리게 하는 목소리들이 배회하는 이 전시의 제목은 <The Neighbors(이웃들)>이다.

박재용(프리랜스 큐레이터)

04 : QUEERS

아마 점심을 먹고 막 자르디니로 돌아온 시간이었을 것이다. 본전시관 앞에 있는 잔디밭에 웬 밀랍 인형이 눕혀져 있었고 그 위에 전신 인골(아마도 모형인)이 사뿐히 포개져 있었다. 곧바로 떠오른 것은 도록에서만 보던 마리나 아브라모비치의 작품 ‘Nude with Skeleton’. 아브라모비치는 죽음의 과정을 이해하기 위해 부패의 여러 단계를 거치고 있는 시체들 사이에서 잠을 청하는 티베트 승려들의 전통적인 수행 방식에서 영감을 받아 자신의 몸 위에 해골을 누이는 퍼포먼스 및 사진 기록 작품을 남긴 바 있다. 그래서 나는 이 작품에 영향을 받은 아티스트가 이를 극사실주의 조각으로 만들 줄로만 알았는데, 바로 그때 밀랍 인형이 일어나 걷기 시작했다. 깜짝 놀라 옆에 있는 전시 설명을 읽어보니 그건 퀴어 아티스트 퍼피스 퍼피스(본명은 ‘제이드 과나로 쿠리키-올리보’)가 마리나 아브라모비치의 ‘Nude with Skeleton’에 대한 오마주로 벌이는 퍼포먼스였고, 그녀는 그날 오전 11시 30분부터 내가 점심 식사를 마치고 마침 그곳을 지나가던 오후 1시 30분까지 장장 2시간을 잔디밭 위에 누워 있었다는 것이다.

그러나 퍼포먼스는 거기서 끝이 아니었고 하이라이트가 남아 있었다. 아직 남성기가 존재하는 신체를 가진 퍼피스 퍼피스는 전라로 우뚝 일어서더니 바로 앞에 있는 ‘센트럴 파빌리언’(비엔날레 본전시가 열리는 자르디니에서 가장 큰 건물) 안으로 들어가더니 뚜벅뚜벅 어딘가를 향해 걷기 시작했다. 그 광경을 여러분도 봤어야 한다. 그녀의 몸짓을 하나라도 놓칠세라 휴대전화 카메라를 들고 그녀의 뒤를 수십 명이 따르는 모습은 마치 예루살렘으로 향하는 예수의 모습과도 같았다. 이윽고 그녀는 본전시의 일부인 자신의 조각상이 있는 센트럴 파빌리언의 작은 정원으로 향하더니 얼굴 부분에 메이크업을 하기 시작했다. 군중들은 숨죽이며 그녀의 퍼포먼스를 지켜봤고, 조각상에 자신의 얼굴을 그대로 그려낸 그녀가 뒤를 도는 그 순간 가장 앞자리에 있던 나는 셔터를 찰칵찰칵 눌렀다.

퀴어는 모든 곳에. 이번 비엔날레의 주제는 영어로는 ‘Foreigners Everywhere’지만 이탈리아어로는 ‘Stranieri Ovunque’다. 여기서 외국인으로 번역되는 ‘스트라니에로’는 국가 경계 바깥의 존재뿐 아니라 외지인(alien), 문외한(stranger), 이방인(outlander) 모두를 포함한다. 옥스포드 영어사전에서 퀴어(queer) 항목에 처음 등장하는 뜻은 ‘이상한’(strange)이다. 이번 전시와 관련해 특히 영어 사용자들로부터 “‘foreigner’라는 단어의 사용 자체로 위계적”이라는 비판을 많이 들었다. 그러나 이는 이민사회에서 살아가는 영국인과 미국인의 시각일 뿐이다. 유럽인들에게 스트라니에로는 조금 더 넓은 의미다.

경계 바깥의 모든 존재를 소환하는 이 거대한 강령 안에서 사회적 비가시성이 가장 큰 특징 중 하나인 ‘퀴어’의 지분은 상당하다. 특히 우리에게는 지난 국립현대미술관에서 열린 ‘올해의 작가상’에 오른 이강승 작가와의 협업 영상 작업으로 잘 알려진 조슈아 세라핀은 동에 번쩍 서에 번쩍 하며 베니스를 사로잡았다. 아르세날레에 그의 영상 작품 ‘VOID’가 전시되었을 뿐 아니라 박재용 큐레이터가 다른 꼭지에서 언급한 것처럼 유영국의 전시장에서도 퍼포먼스를 펼쳤다. 개인적으로 가장 선명하게 기억나는 순간이 있다. 아르세날레에서 무슬림계 수단 혈통의 노르웨이 아티스트 아흐메드 우마르의 영상 작업 ‘Talitin’(2023)이 상영되는 공간과 니카라과의 퀴어 아티스트 엘릴라가 식민 지배의 멍에에서 벗어나려는 전통적인 반식민 의식을 이성애 중심주의에서 벗어나고자 하는 퀴어의 리버레이션 리추얼로 재해석한 ‘Torita-encuentada’(2023)가 상영되는 공간이 복도 하나를 마주 보고 있던 게 기억난다. 마침 멋지게 콧수염을 기른 우마르가 자신의 작품이 상영되는 공간에서 친구들과 이야기를 나누고 있었는데, 그들의 밝은 목소리를 듣는 것만으로도 너무 많은 작품에 압도되어 있던 심신이 아주 조금 가볍게 떠오르는 듯했다. 그 외에도 ‘씨앗을 심는 마음으로 작업하고 전시했다’는 이강승의 자르디니 센트럴 파빌리언 본전시, 바로 그 옆에서 선명한 색상과 두드러지는 육체성의 강렬한 묘사로 눈길을 끌었던 루이스 프라티노의 그림들이 모든 곳에, 또 어느 곳에나 있었다.

박세회(<에스콰이어> 피처 디렉터)

황금사자상을 수상한 마타아호 컬렉티브의 작품 ‘Takapau’(2022) 역시 자발적이고 토착적인 예술에 포함될 것이다. ©Marco Zorzanello

유영국 작가의 전시장에 등장한 조슈아 세라핀의 모습. ©박재용

식민지를 겪은 한국이지만, 동시대 예술계에 부는 ‘탈식민과 토착성’ ‘회복적 정의’의 개념이 우리에겐 익숙지 않다. 일본인과 한국인들은 검은 머리에 노란(!?) 피부를 공유하는 같은 아시아인이었기 때문일까? 그러니 ‘하얀색’ 백인들이 바다를 건너 다른 대륙까지 가서 ‘검은색’ 또는 ‘갈색’ 피부를 한 사람들을 잔혹하게 식민화했던 역사를 전시하고 또 전시하는 지금 미술계의 흐름을 낯설게 느끼는 걸 이해해줄 만도 하다. 다만 그건 어쩌면 좀 애매한 입장일지도 모른다. 예를 들면 이런 생각을 해보자. 나는 혹은 당신은 식민 지배를 당했던 입장에 더 공감하는가, 아니면 식민 지배를 했던 입장에 더 공감하는가? 은연 중에 우리는 종종 지배당했던 이들의 입장, 즉 식민의 과거를 파헤치고 적시하는 이들의 관점에 공감하기보다는 식민 지배를 했던 쪽의 입장에 스스로를 이입하곤 하지 않는가? ‘또 선주민성이 주제야?’라는 생각이 들었다면 이 질문을 스스로에게 던져볼 만하다.

비엔날레 기간 중 어떻게든 자신의 존재감을 드러내기 위해 전 세계 온갖 예술-미술이 몰려드는, 혹은 전시와 행사를 통해 온갖 범주와 경계를 넘나드는 작품을 자연스레 만나게 되는 베니스에선 이런 격차가 뜻하지 않게 무너지는 경쾌한 인지부조화의 순간이 일어나기도 한다. 예컨대, 비엔날레 프리뷰 기간 중에는 16세기의 ‘팔라초’를 복원한 퀘리니 스탐팔리아 재단에서 열린 한국 모더니즘 미술 1세대 작가이자 추상미술 대가 유영국(1916~2002) 작가의 전시장에 필리핀 출신의 퍼포먼스 아티스트 조슈아 세라핀의 퍼포먼스 <PEARLS>가 난입하는 사건이 벌어졌다. 갑자기 쏟아진 폭우로, 팔라초(palazzo, 궁전)의 잔디 정원에서 펼쳐질 예정이었던 퍼포먼스 장소를 급히 실내로 옮겨 진행한 것이었다.

성별이 모호한 맨발의 퍼포머는 딱딱하고 거친 대리석 바닥에서 몸의 일부만 가린 딱 붙는 라텍스 복장을 한 채 어두운 과거를 떨치려는 단말마를 반복해 내뱉았다. 서양의 식민 지배자들이 필리핀을 가리켜 ‘동방의 진주’라 일컬었던 데서 영감을 받은 이 작업은 비엔날레 프리뷰 기간을 맞아 마침 같은 건물 강당에서 열린 아시아 미술 심포지엄 ‘A World of Many Worlds’의 일부였다. 멀리서 보면 마치 마크 로스코의 작품 같은, 사실은 한국 울진의 산을 그린 유영국 화백의 아름다운 회화 작품들 역시 공간을 가득 메운 관객들 뒤에서 함께 탈식민 젠더 퀴어 퍼포먼스를 감상하는 듯 보였다. (그리고 예상치 못한 퍼포먼스 진행으로 혹시나 벽에 걸린 작품이 손상될까 안절부절못하는 전시 관계자의 모습을 본 것만 같다.)

‘어디에나 이방인이 있다’를 주제로 331팀의 작가가 참여한 이번 베니스 비엔날레 본전시는 그 어느 때보다 유럽 중심의 백인 이성애자 남성을 벗어난 작품을 많이 선보였다. 여기서도 다시 한번 돋보이는 건 ‘Indigenous’, 즉 자발적이고 토착적인 예술이다. “어디를 보나 선주민 예술이 가득해서 좀 질렸다”고 말하는 것을 들었다. 그러나 그것이 정확하게 기획자가 노린 바다. 본전시를 이루는 한 축인 ‘Nucleo Storico(역사의 핵질)’ 섹션은 20세기의 미술사를 우리가 익히 아는 유럽 중심의 역사에 등장하는 작가들의 작품 대신 남미, 아프리카, 아시아 작가들의 것으로 다시 쓰려는 시도였기 때문이다. 미술사를 쓰는데 작품을 보지 않을 방법은 없지 않은가? 이 섹션에는 한국인 작가들의 작품도 두 점 소개되기도 했다. 전시장을 가득 채운 ‘비서구’ 예술가들의 작품 사이에 월북 화가 이쾌대(1913~1965)와 ‘한국의 첫 서양화가’ 장우성(1912~2005)의 그림이 함께 있는 모습은 지금까지 그 어디서도 보지 못한 조합이었다. 한편 비엔날레 프리뷰에 참석한 모 일간지 기자는 SNS를 통해 한국 취재진 중 누군가 한국의 대가들이 ‘one of them’으로 함께 있는 것이 마뜩잖다는 이야기를 했다는 일화를 공유하기도 했다. 한국 대가들의 작품이 ‘이방인’의 예술과 함께 있는 모습이 맘에 들지 않았던 누군가는 몸은 아시아인이되 마음만은 백인인 사람이었는지도 모른다.

박재용(독립 큐레이터)

Credit

- PHOTO La Biennale de Venezia

- 각 국가 파빌리언 제공

- ASSISTANT 신동주

- ART DESIGNER 김동희

MONTHLY CELEB

#카리나, #송종원, #채종협, #롱샷, #아이들, #제노, #재민

이 기사도 흥미로우실 거예요!