Alcova Milano 2024

Villa Borsani & Villa Bagatti Valsecchi 알코바의 가장 큰 특징은 밀라노 안에 존재하는 방치되고 낙후된 시설에서 행사를 진행한다는 것이다. 그것도 1, 2년에 한 번씩 옮겨 다니면서. 언뜻 기발한 아이디어로 들릴 수도 있겠지만 실제로 중요한 부분은 그것의 실현이다. 대규모 디자인 행사에 적합한 폐허를 찾아 전시 허가를 받고 청소, 수도 시설 정비, 안전책 강구까지 한다는 건 보통 까다로운 과정이 아니기 때문이다. 작년 행사장에서 인터뷰한 알코바의 설립자 발렌티나 치우피는 알코바의 난관들에 대해 설명하는 대목에서 갑자기 머리를 감싸 쥐고 고개를 젓기도 했다. 물론 그러면서도 새로운 장소를 찾는 일을 멈출 생각은 없다고 했다. “밀라노 디자인 위크는 밀라노라는 도시를 발견하는 하나의 방법이기도 하거든요. 저희가 전시 공간과 그 안에 전시된 디자인 사이의 대화를 믿기도 하고요.” 올해 행사가 열린 곳은 빌라 보르사니와 빌라 바가티 발세키. 밀라노 중심에서 20km쯤 떨어진 곳에 자리한 오래된 주택들이다. 그리고 올해 알코바 역시 이 방치된 공간들의 ‘무수한 평행우주’라 할 만한 광경들을 연출했다. 방 하나를 톱밥의 모래언덕으로 채운 3D 프린트 업체부터, 형형색색의 풍선 아트 같은 유리 작품들이 고풍스러운 욕실에 어우러지도록 한 인테리어 디자이너, 힘을 합쳐 정원에 미니 골프장 시설을 만들어놓고 함께 놀 손님들을 기다린 세 명의 가구 디자이너까지. 두 빌라 사이에는 꽤 거리가 있어 도보로 15분 정도 이동해야 했는데, 두 별세계 사이, 무슨 일이 일어나고 있는지 전혀 모른다는 듯 한적한 그 교외 동네를 거닐 때는 발렌티나 치우피의 ‘발견’과 ‘대화’라는 표현이 새삼 명징해지기도 했다.

Modern Driver

Palazzo Ralph Lauren 밀라노 디자인 위크의 많은 행사가 ‘Palazzo’나 ‘Villa’로 시작하는 이름의 장소에서 열린다. 둘 모두 ‘저택’이라는 뜻으로, 인류 역사 내내 저택 문화의 중심지였던 밀라노에 무수한 저택이 남겨졌으며 그것이 오늘날 다양한 문화예술 행사에 활용되고 있는 것이다. 랄프 로렌이 올해 밀라노 디자인 위크 행사를 연 곳 역시 팔라초 랄프 로렌이었다. 다만 이곳의 특이점은 이름에서 드러나듯 행사를 위해 단기 대관한 곳이 아니라는 부분이다. 팔라초 랄프 로렌은 1999년 디자이너 랄프 로렌이 직접 밀라노의 ‘카사 캄파니니 보노미’를 인수해 재단장한 건축물이다. 1940년대에 처음 지어진 이 저택은 전 주인이 ‘20세기 스타일로 재해석한 17세기 건축’을 테마로 리노베이션했고, 랄프 로렌이 이 저택과 사랑에 빠진 이유 역시 “고전적 우아함을 간직하면서도 현대적인” 독특한 미감이었다. 흑백사진이 든 무수한 액자들, 슈퍼카 다이캐스트 모형들, 테디 베어 인형과 배트맨 피겨, 레드카라릴리 꽃이 위화감 없이 어우러질 수 있었던 데에도 공간의 힘이 컸을 터. 실내 곳곳에 포진된 랄프 로렌의 2024 가을 홈 컬렉션 가구들 역시 마치 옛날부터 그곳에 있어온 물건 같았다. 레이싱 문화에서 얻은 영감을 지극히 우아한 형태로 풀어낸 ‘Modern Driver 모던 드라이버’ 제품들은 어떤 공간에 두느냐에 따라 다른 영감을 안길 듯했는데, ‘지극히 유연하고도 빼어난 취향을 가진 친구의 집’ 같은 공간에서 술을 홀짝이며 볼 때 머릿속에 떠오른 건 ‘끝내주네’ 같은 다소 정제되지 않은 감탄이었다.

A Tribute to Cini Boeri

Cortile della Seta 코르틸레 델라 세타는 한때 밀라노 실크 무역의 중심지였다. 19세기 후반에 건설된 이 건물은 상인들과 장인들이 만나 협상하고, 거래하고, 투표를 했던 실크 컨소시엄 시설이었고, 재작년 로로 피아나가 이곳에 새 둥지를 튼 것도 분명 역사가 주요한 요인이었을 테다. 올해 로로 피아나 인테리어의 밀라노 디자인 위크 행사가 열린 곳 역시 이 본사 건물. 정확히는 과거 누에고치 수만 묶음을 보관하는 용도로 쓰이던 내부 안뜰 공간이었다. 밀라노 브레라 지구의 빌딩 안에서 탁 트인 아트리움을 만나는 것만으로도 놀라운 경험이라 할 만했을 텐데, 행사 기간 동안 그 속에 꾸려진 것은 흡사 아름다운 가구들로 채워진 작은 정원이라 부를 만한 공간이었다. 올해 로로 피아나 인테리어는 이탈리아 건축가이자 디자이너인 치니 보에리의 탄생 100주년을 기념하며 로로 피아나의 최고급 원단들로 그녀의 가구를 재해석했다. 전시 구조는 각자의 독립된 방과 선택적으로 함께 시간을 보낼 수 있는 공용 공간의 관계를 건축 원칙으로 고수하던 치니 보에리의 철학에 기반했으며, 모든 가구를 자유롭게 사용해볼 수 있도록 한 방침 역시 가구는 사용자와 소통하고 적응, 진화해야 한다는 그녀의 철학을 따른 것이었다. 실제로 많은 방문객이 마치 공원에라도 온 듯 전시장 곳곳에 앉거나 누워 시간을 보냈으니, 그 광경은 <치니 보에리에게 바치는 헌사(A Tribute to Cini Boeri)>라는 전시 타이틀에 걸맞아 보였다. 이 디자이너에 대해 미처 잘 몰랐던 사람도 그녀가 어떤 사람인지 얼마쯤은 느낄 듯했으니까. 물론 로로 피아나 패브릭의 환상적인 촉감에 대해서도 말이다.

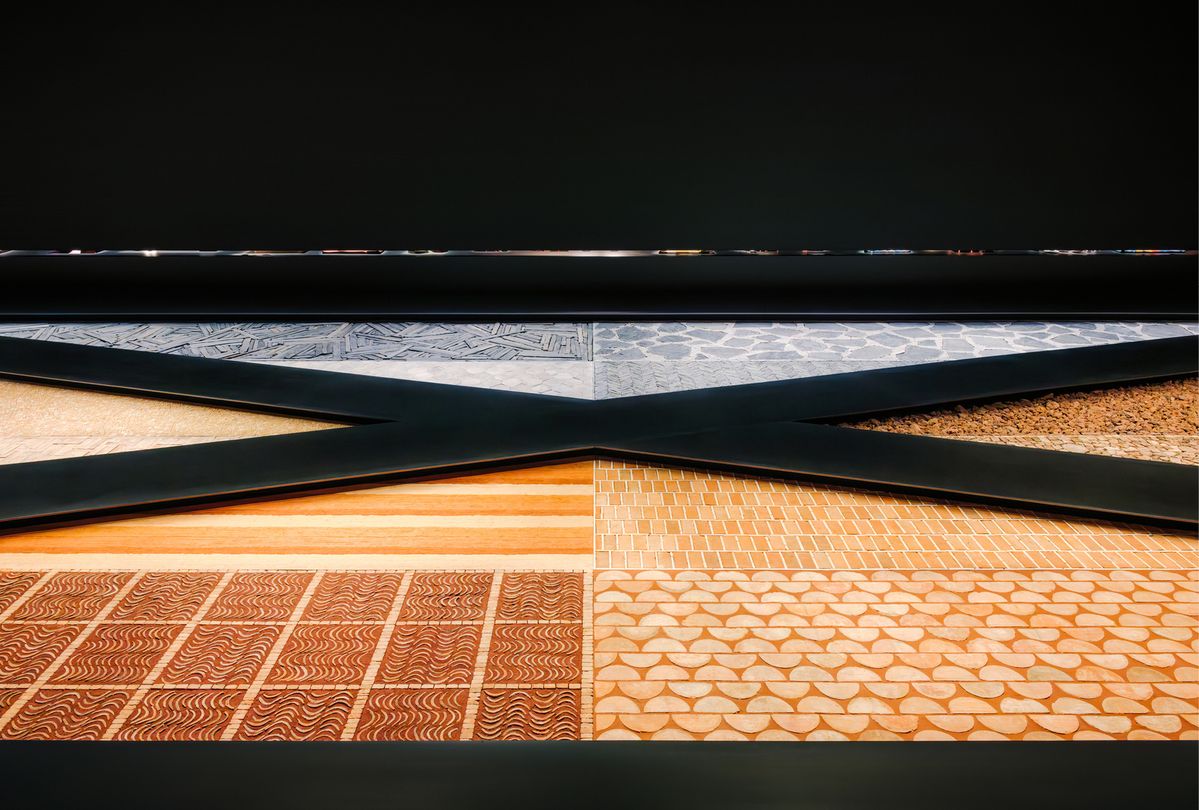

The Collections For The Home

La Pelota 에르메스 행사가 열린 라 펠로타 내부로 들어설 때는 마치 실내 스케이트장에 들어서는 듯한 착각이 일었다. 유원지 같은 분위기가 감돌던 입구와는 단절된, 어둠과 엄숙함의 세계가 조성되어 있었고, 커다란 공간을 가득 메운 사람들 모두가 중앙 홀만을 내려다보고 있었다. 펜스 바깥쪽의 사람이든, 안쪽의 사람이든. 올해 에르메스가 준비한 핵심 주제가 바로 바닥에 있었기 때문이다. “올해 행사의 주제는 ‘The Earth’입니다. 지구라고 해석할 수도 있고, 땅 혹은 어떤 근원을 의미할 수도 있죠.” 직원의 설명은 간명하고도 중의적이었다. 에르메스 메종의 두 예술감독은 올해 전시를 위해 흙, 돌, 나무 등 16개의 원초적 소재를 모으고 그것을 컬러 팔레트에 따라 4개로 분류해 바닥에 설치했다. 그리고 그것을 천천히 감상한 뒤에야 만날 수 있는 거대한 벽 너머의 컬렉션 전시에서는 에르메스의 오래된 컬렉션과 최신 컬렉션을 하나씩 나란히 병치하는 식으로 제시했다. 어떤 것들은 직관적인 연결성을 띠기도 했으나, 어떤 것들은 주관적 해석을 요했다. 근원, 과거, 현재. 칵테일 리셉션 때 만난 사람들 중에는 ‘벌써 전시를 몇 번째 돌아보는지 모르겠다’는 사람이 많았다. 간단한 표현들로 만들어진 놀라운 시처럼, 앞 행과 뒤 행을 오가며 자꾸만 여운을 곱씹게 된 것은 에디터도 마찬가지였다.

12 Chairs for Meditation

Nilufar Depot 닐루파는 이탈리아 디자인업계의 대모로 회자되는 니나 야사르가 설립한 디자인 갤러리다. 1979년 ‘닐루파 갤러리’에 이어 2015년에는 두 번째 공간 ‘닐루파 디포’를 열었는데, 여기서 디포는 ‘홈 디포’의 디포(depot, 창고)와 동일한 단어다. 이곳이 실제로 니나 야사르가 오래도록 개인 창고로 사용하던 공간이었기 때문이다. 닐루파가 보여주는 큐레이션이 탁월하기도 하지만, 핵심은 그 내력을 공간적으로 활용하는 방식이다. 니나 야사르는 노출 콘크리트와 철제 빔으로 공간이 가진 창고적 속성은 남기면서 중앙에 커다란 여백을 조성했다. 스칼라좌(밀라노의 국립 오페라 하우스)에서 영감을 얻어 갤러리 한가운데에 일종의 무대를 만든 것이다. 중앙에서는 3층 구조의 건물 내부 전체를 조망할 수 있고, 반대로 건물 어디에서든 중앙 무대를 볼 수 있다. 올해 밀라노 디자인 위크 기간에 그 무대를 채운 건 디자이너 안드레스 레이싱어의 몰입형 전시 <명상을 위한 12개의 의자(12 Chairs for Meditation)>. 그가 명상 중에 영감을 얻어 디자인한 다양한 형태와 소재의 의자 12개를 선보이는 전시로, 거대한 모자이크 벽화, 직접 작곡한 음악과 함께 제시되었다. 해당 작품이 놀라웠던 건, 인파로 그득한 창고형 전시장에서 간단해 보이는 이 설치물이 실제로 명상에 가까운 영감을 안겨주었기 때문이다. 가구 디자인과 공간 미학, 음악, 설치미술이 경계 없이 뒤섞인 그 복잡한 공간의 고요한 중앙에 섰을 때, 왜 모두가 입을 모아 닐루파 디포를 추천하는지 비로소 알 것 같았다. 추천의 이유를 물으면 십중팔구 “가봐야 안다”는 답이 돌아오는 이유에 대해서도.

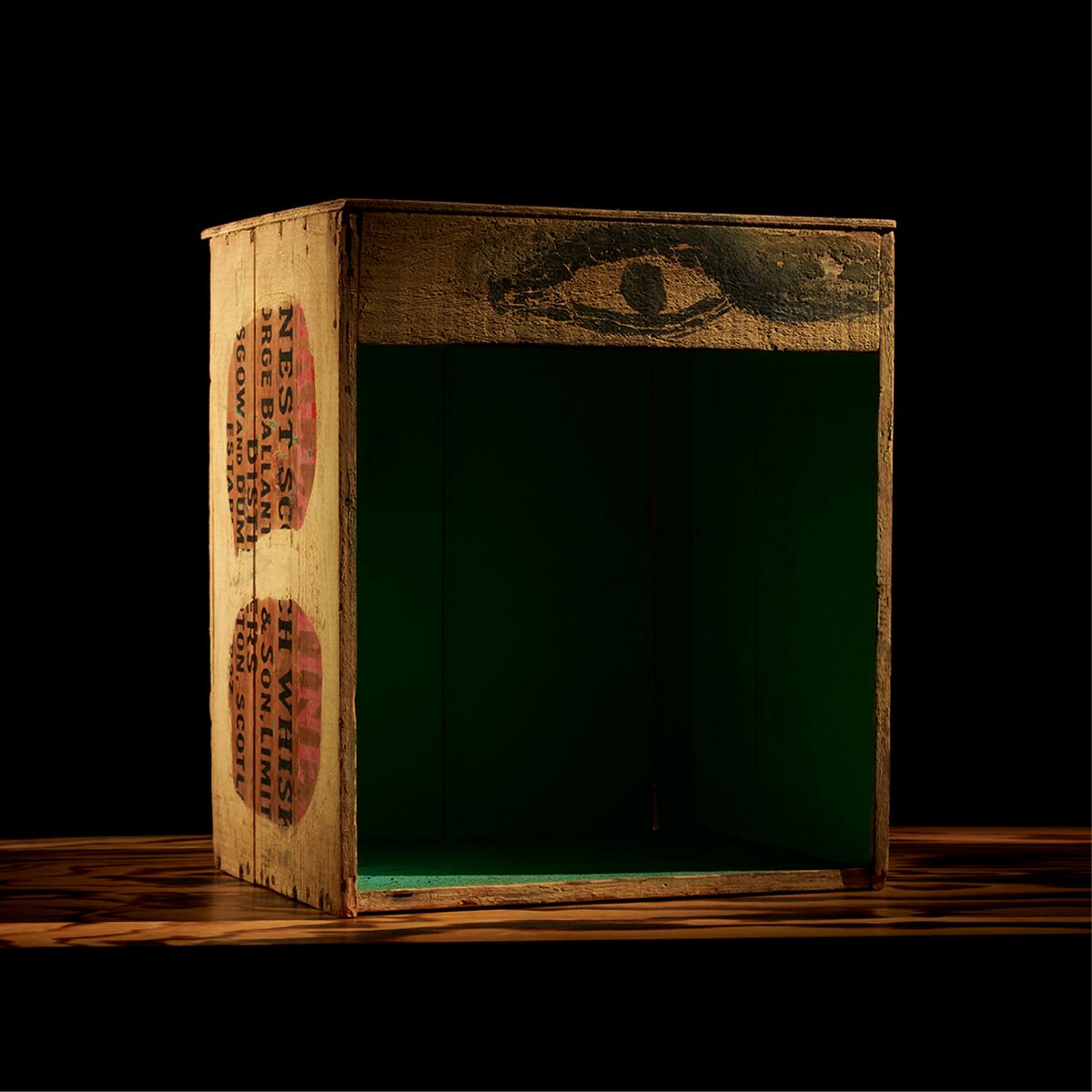

On The Rocks

Palazzo San Fedele 창문 하나 없는 팔라초 산 페델레의 내부는 바깥의 봄기운을 단숨에 차단한 듯 어둡고 고요했다. 공간은 텅 빈 서커스장처럼 넓고 높았으며, 중앙에는 박스들이 잔뜩 쌓여 있었다. 그곳이 창고가 아니라는 것을 알려주는 것은 치밀하게 세팅된 간접조명들, 정중하게 차려입은 방문객들과 끊임없이 샴페인을 권하는 직원들, 그리고 중앙에 쌓인 그 나무 박스들의 자태였다. 입구에서 볼 때는 그저 선적을 기다리는 화물처럼 보이던 것들이 걸음을 옮길 때마다 조금씩 우아한 기운을 드러냈으니까. 단순한 형태에 깃든 우아함의 정체는 디자이너의 시선이 만든 균형감과 장인의 손길이 남긴 만듦새였다. 보테가 베네타와 카시나, 르코르뷔지에 재단의 협업 결과인 <ON THE ROCKS>의 주인공은 LC14 타부레 스툴이었다. 놀라운 수준의 단순함, 정교함, 실용성으로 오래도록 사랑받은 르코르뷔지에의 걸작을 세 단체가 협력해 재해석한 것이다. 목재를 불에 그을려 마감하는 기법으로 만든 커스텀 에디션은 한층 선명한 패턴과 비범한 기운을 뿜어냈으며, 물론 가죽을 꼬아 만든 리미티드 에디션도 만날 수 있었다. 다른 어떤 브랜드도 아닌 보테가 베네타의 행사였으니까.

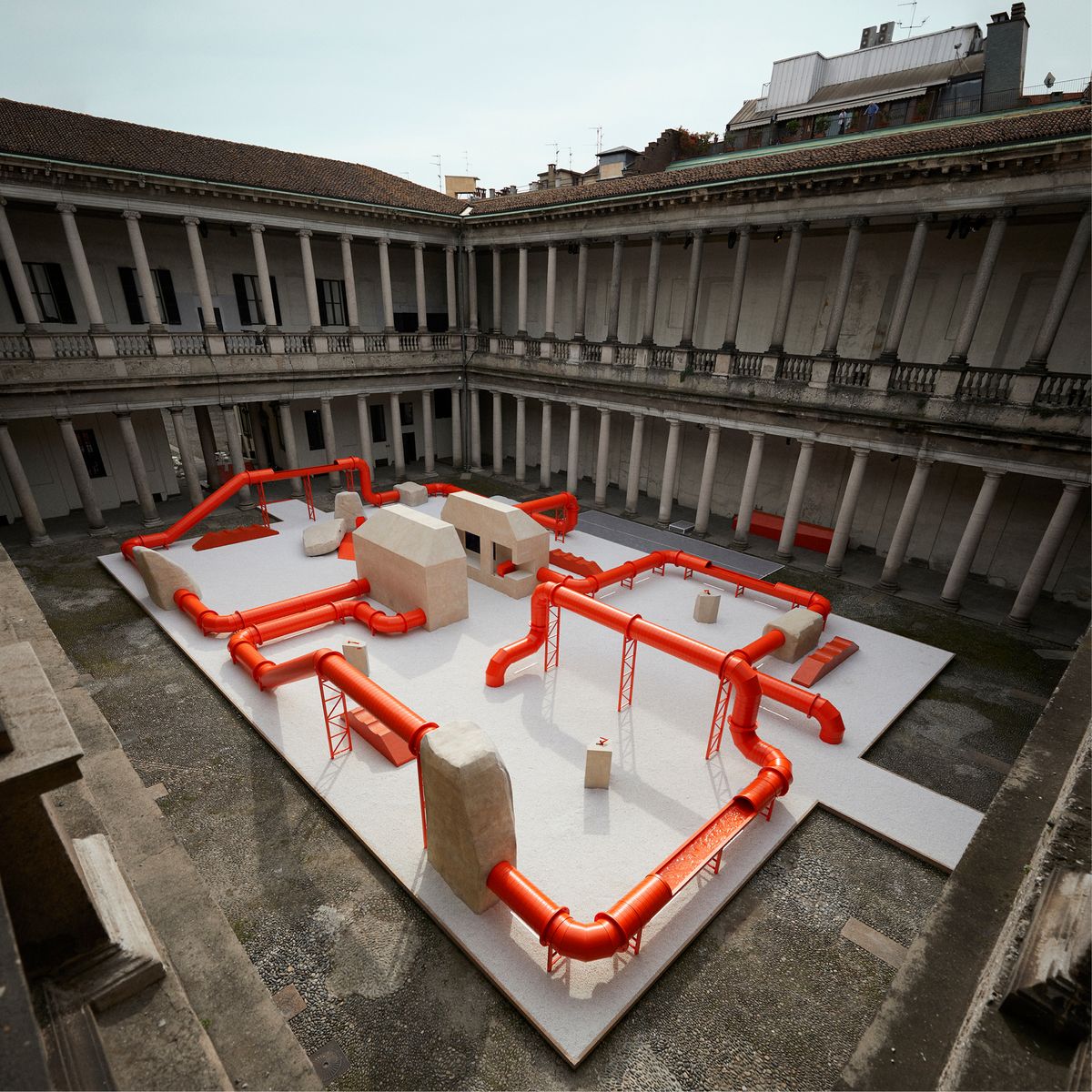

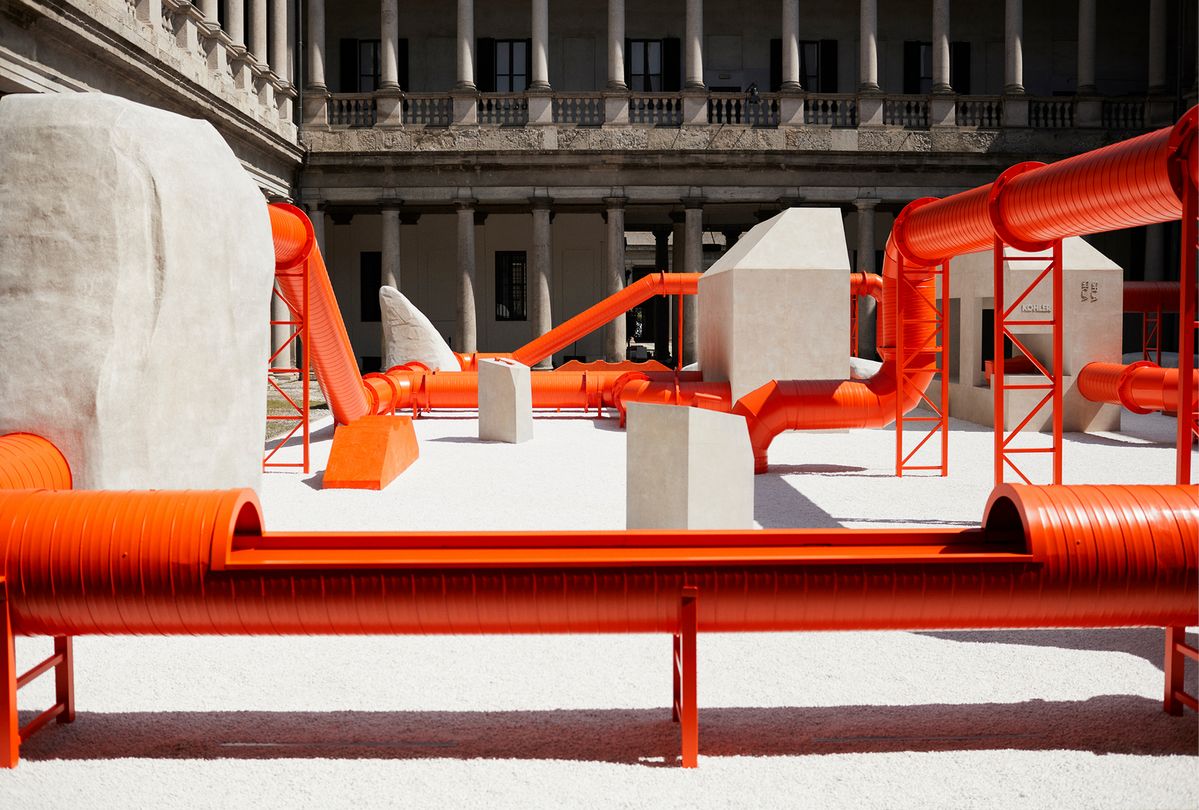

Terminal 02

Palazzo del Senato 전시명을 읽으며 긴가민가했다면, 당신이 생각하는 그 브랜드가 맞다. 화장실 세면대와 변기에서 자주 볼 수 있는 이름 콜러(KOHLER). 최근 밀라노 디자인 위크에서 자주 들은 얘기 중 하나는 콜러가 꽤 흥미로운 전시를 선보이고 있다는 것이었다. 2022년에 선보인 아티스트 다니엘 아샴의 대규모 몰입형 설치물 ‘Divided Layers’부터 브라질, 인도, 미국, 중국의 여성 예술가들과 협업해 콜러 한정판 제품 컬렉션을 만들었던 ‘The Creator’s Journey’, 조각가 자넷 에힐만의 설치미술 작품 ‘Noli Timere’까지. 올해 밀라노 디자인 위크를 위해 콜러가 손잡은 디자이너는 아티스트 겸 디자이너인 새뮤얼 로스였다. 이미 작년 디자인 마이애미에서 한 차례 호흡을 맞춘 바 있는 두 팀은 특유의 오렌지 컬러와 브루탈리즘 디자인을 접목한 스마트 변기 ‘Formation 02’를 발표했고, 이를 확장한 대규모 몰입형 설치 작품까지 선보였다. 밀라노 국립기록보관소인 팔라초 델 세나토에 설치된 ‘Terminal 02’의 정체는 중심에 Formation 02를 품은 거대 파이프 구조물이었다. 역사적 공간과 절묘하게 어우러지는 조형과 색감만으로도 빼어난 작품이라고 할 만했으나, 물론 그것만으로 푸오리살로네 어워드 2024의 최종 후보에 오른 건 아니었다. 요는 ‘배관’이라는 기술의 형상화. 방문객들이 중앙의 변기(혹은 작품)에 다다르는 과정을 거치는 동안 대형 산업용 파이프의 풍경은 자연스레 물의 복잡한 여정을 연상케 했고, 수전을 들어 올리거나 레버를 내리면 물이 나오는, 이제 너무 당연해진 기술은 그 확대와 강조 안에서 새삼 인류의 놀라운 성취로 보였다.

…Time to Sleep…

Palazzina Appiani 19세기에 지어진 나폴레옹의 아레나인 팔라지나 아피아니는 밀라노 시내 중앙 셈피오네 공원 안에 위치해 있다. 전시장으로 향하는 길 역시 각자의 방식으로 하루를 마무리하는 사람들로 부산스러웠는데, 아레나 안으로 들어서서 2층으로 향하는 계단에 발을 들이자 오직 구두 소리만 들렸다. 울림이 큰 실내와 공명하는 톰 브라운 구두 특유의 메탈 팁 소리. 2층 명예의전당 홀에서는 한 남자가 구두로 시계 초침 소리를 내듯 여섯 개의 침대 사이를 거닐고 있었고, 그가 문득문득 멈춰 서서 시계를 확인하던 어느 순간 여섯 명의 모델이 들어섰다. 각자의 침대 옆에 선 모델들은 천천히 톰 브라운의 회색 슈트를 입기 시작했다. 거의 제의에 가까워 보이는 정갈한 착복 과정이 끝나자 감독관들의 복장 체크가 이어졌고, 곧 모델들은 침대에 몸을 뉘었다. 톰 브라운과 프레떼의 협업으로 만든 침구 위에. 실내에 울려 퍼지는 자장가 같은 음악은 마치 ‘준비를 완벽하게 마친 이들에게만 찾아오는 편안한 꿈’처럼 들렸다. 관객들은 모델들이 자리에 들고도 오랜 시간이 지나서야 테라스로 나가 샴페인과 다과를 즐겼는데, 거기에는 좋은 공연이 끝난 후의 극장 앞 풍경 같은 들뜬 기운이 감돌았다. 프레떼와의 협업으로 올해 처음 밀라노 디자인 위크에 데뷔한 톰 브라운은 언제나처럼 자신들이 가장 잘하는 것을 했다. 그리고 그건, 밀라노라는 무대에 더없이 잘 어울려 보였다.

Prada Frames : Being Home

Bagatti Valsecchi Museum 최근 몇 년 동안 국제적 규모의 패션, 문화, 디자인 행사에서 흔히 볼 수 있게 된 요소 중 하나는 사회문제를 짚거나 지속가능성을 주창하는 태도다. 유행이라고 치부할 계제는 아니다. 우리는 이제 그를 언급하지 않는 브랜드가 오히려 무책임하다는 지적을 받는 시대를 살고 있으며, 개중 어떤 시도들에서는 진심 어린 고민이나 유의미한 메시지가 드러나기도 하니까. 프라다는 2022년부터 밀라노 디자인 위크 기간 동안 ‘프라다 프레임’이라는 이름의 심포지엄을 개최하고 있다. 매해 새로운 주제 아래 학자와 연구자, 전문가를 초청하는데, 좋은 어젠다를 제시하고 실질적인 이야기를 하고자 하는 노력이 드러나는 건 그 세부 면면이다. 2022년 <ON FOREST>는 현대 목재 산업을 지배하는 논리를 분석하고 변화의 매개로서 디자인과 과학 역할을 이야기하는 행사였으며, 2023년 <MATERIALS IN FLUX>에서는 끝없이 변화하는 실체로서의 폐기물을 탐구했다. 올해의 주제는 <BEING HOME>. 현대사회의 다양한 문제를 해결하는 틀로서 주거를 바라본다는 기획이었다. 올해 무대는 가옥 박물관 바가티 발세키 뮤지엄으로, 거실, 침실, 화장실, 서재 등 각 공간에서 그에 부합하는 주제의 강연이 펼쳐졌다. 그리고 이를테면 19세기 양식의 아름다운 거실에 영국의 건축가, 프랑스의 정치학자, 스페인의 큐레이터가 모여 거실의 정치적 역할에 대해 이야기할 때, 집단적 실천의 장, 역사적 유산, 사회적 편견의 수용기로서의 거실을 논하는 다소 난해한 이야기가 흥미롭게 느껴질 때, 그런 순간에 이건 프라다만이 할 수 있는 일이라는 확신이 들기도 했다.

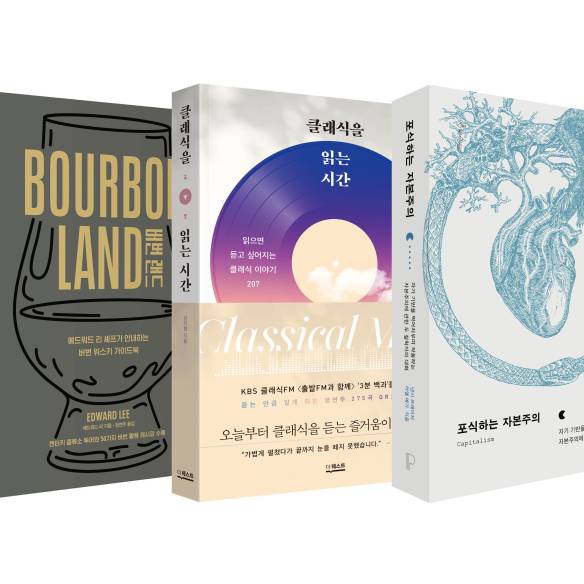

「 KOREAN CRAFT SHOW IN MILAN 2024

」 Thoughts on Thickness

Rossana Orlandi ‘한국적’이라는 말은 맥락에 따라 그 의미가 크게 달라지는 표현이다. 어떤 상황에서는 빠르고 강렬하며 가변적이라는 뜻이고, 또 다른 상황에서는 소박하고 영적이며 여백의 미를 즐긴다는 뜻이다. 물론 전자의 의미로 쓰이는 상황이 좀 더 많을 것 같긴 하다. 외부에서, 그러니까 해외에서 인식하는 ‘한국적’의 의미로 범위를 줄인다면 비율은 좀 더 극단적 형태를 띠지 않을까? 한국공예디자인문화진흥원이 올해 밀라노 디자인 위크에서 선보인 <사유의 두께>는 후자의 범주에서 한국적 디자인의 속성을 다룬 전시였다. 현대의 한국 공예가들이 장르를 자유롭게 횡단하고 융합하면서도 끝끝내 고수하는 ‘사유’라는 속성에 주목한 것이다. 옻칠, 도자, 섬유 등 온갖 장르, 무형문화재 장인, 공예가, 현대미술 작가 등 온갖 범주의 작가들이 ‘세밀한 차이를 대하는 집념에 가까운 태도’라는 공통점 아래 어우러졌다. 이번 전시는 해당 작품 전시관 ‘변덕스러운 두께’ 외에도 한국의 차(茶) 문화를 다양한 형태로 소개한 전시관 ‘소박(素朴)’, 안과 밖을 연결하는 소통의 공간으로서 마당을 고찰한 공간 ‘공존의 마당’까지 총 세 개 파트로 구성되었는데, 전체 구성에서 보면 세 공간이 가옥 갤러리인 로사나 올란디의 가장자리를 에워싼 형태였다. 그 중심에 위치한 것은 밀라노 디자인 위크 기간 내내 왁자지껄하기로 유명한 중정 카페테리아. 전시를 관람하며 이동하는 동안 자연스레 겪게 되는 극명한 대비 속에서, 사유, 침잠, 소박 같은 ‘한국적’ 가치들은 한국에서 온 관객에게도 깊은 설득력을 띠는 듯했다.