LIFE

'GYOPO' 아티스트 '한나 허'가 말하는 디아스포라라는 예술 조건

웹 처럼 엮인 하나의 정신시계에서 떨어져 나가는 경험이 균열을 일으킨다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

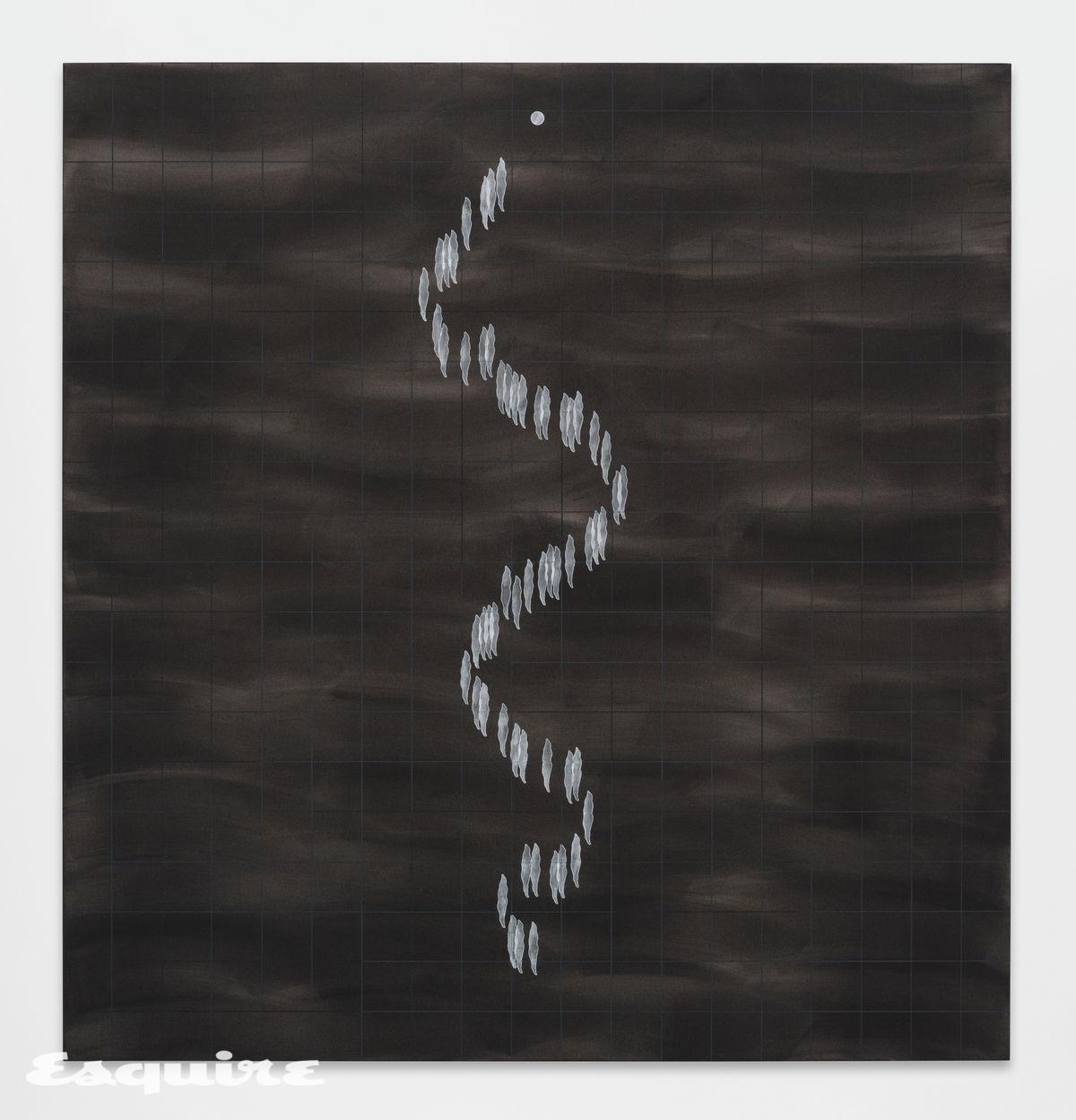

두산 갤러리에서 열리는 '한나 허'의 개인전 [한나 허 : 8]의 오프닝에 맞춰 그녀를 만났다. 우리는 차분하게 앉아 북미의 교포 사회와 그 사회를 구성하는 문화 그리고 그들이 창조하는 아트의 여러 모습에 대한 이야기를 나눴다.

예전에 벨아미(Bel Ami)에서 열렸던 한나 씨의 [Signal at the Wheel, Hover at the Gate] 전시 사진들을 봤어요. 마치 우리나라의 오방색을 옅게 희석한 듯 보이는 컬러 팔레트가 흥미로웠습니다.

재밌네요. 이번 두산아트센터의 전시 [한나 허: 8]을 공동 기획한 큐레이터 크리스토퍼를 처음 만난 게 바로 그 벨 아미 전시장에서였거든요. 크리스토퍼가 그 전시에 첫 방문객으로 찾아왔었는데, 이번 전시에서 그 전시를 언급해 주시다니요.

전 그 전시에서 특히 사슬을 엮은 작업이 정말 좋았습니다. 직접 다 엮은 거죠?

그 사슬 작업은 여전히 이제 진행 중인 시리즈고, 또 그 작업 자체가 제 회화적 언어를 발전시켰던 방법론 중 하나기도 해요. 당시에는 전시장 구석에 체인을 (마치 노끈처럼) 매달아뒀었지만, 지금은 그 형태를 다양하게 응용하고 있어요.

자세히 보면 그 체인들을 손으로 연결하는 과정은 매우 노동집약적이고 그래서 동양적인, 혹은 한국미술에서 중요시하는 구도의 느낌까지 들어요.

신기하죠. 제겐 한국 미술이라든지 아시아 미술에 대한 익숙함이 전혀 없거든요. 그런데 작업을 해놓고 보면 한국 미술과 제 작품이 공유하는 어떤 종류의 정신성이 있다는 느낌을 받거든요. 방금 얘기하신 ‘반복성’에서 생겨난 걸 수도 있겠어요. 처음에 얘기했던 오방색의 경우도 매우 흥미로워요. 그 벨 아미에서의 전시를 준비하기 전에 서울을 사흘 정도 방문했었거든요. 굿을 하기 위해서였어요. 그때 제게 한국에서 전통적으로 사용하는 색상인 오방색에 대해 얘기해준 사람은 아무도 없었지만, 무의식적으로 그런 색상들이 작품에 반영된 걸 수도 있겠어요. 실제로 캐나다에서도 계속해서 샤머니즘 문화에 관심을 가져왔고, 샤먼과 소통하고 샤먼을 찾아다닌 지도 10년이 지났으니 한국에서 와서 굿이라는 샤머니즘 문화를 찾고 그것들이 작품에 드러난 과정이 어찌 보면 자연스러운 흐름이지 않았나 싶기도 하네요.

과연 작품에 드러나는 샤먼적인 색채에는 실체가 있었군요.

맞아요. 이번 전시를 위한 한국 방문이 그때 이후 처음이거든요. 서울에서 시간을 보내면서 그 당시에 제가 경험했던 내면세계에 대해 깊이 생각해 보고 있어서 방금의 질문이 무척 반가웠어요.

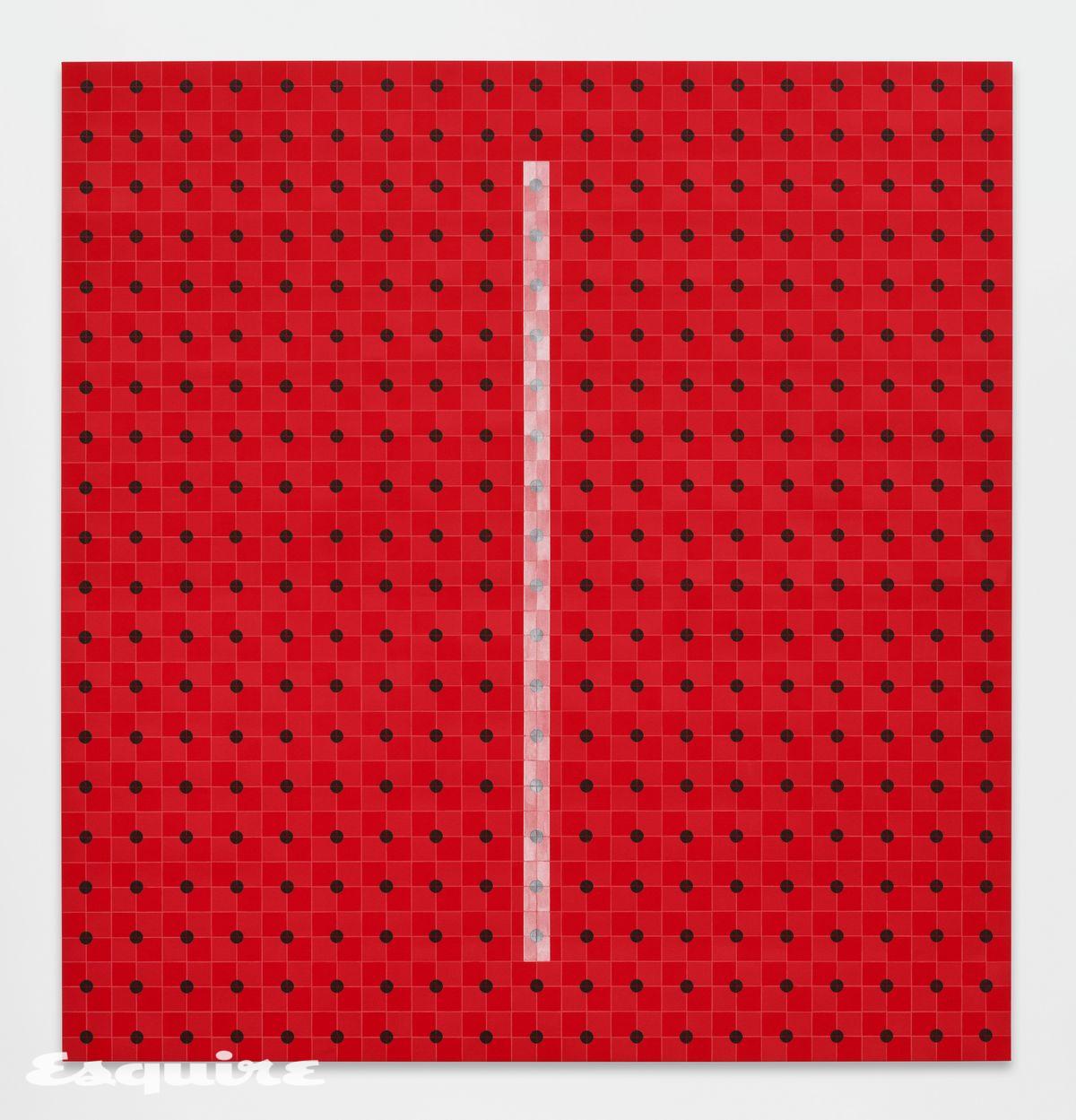

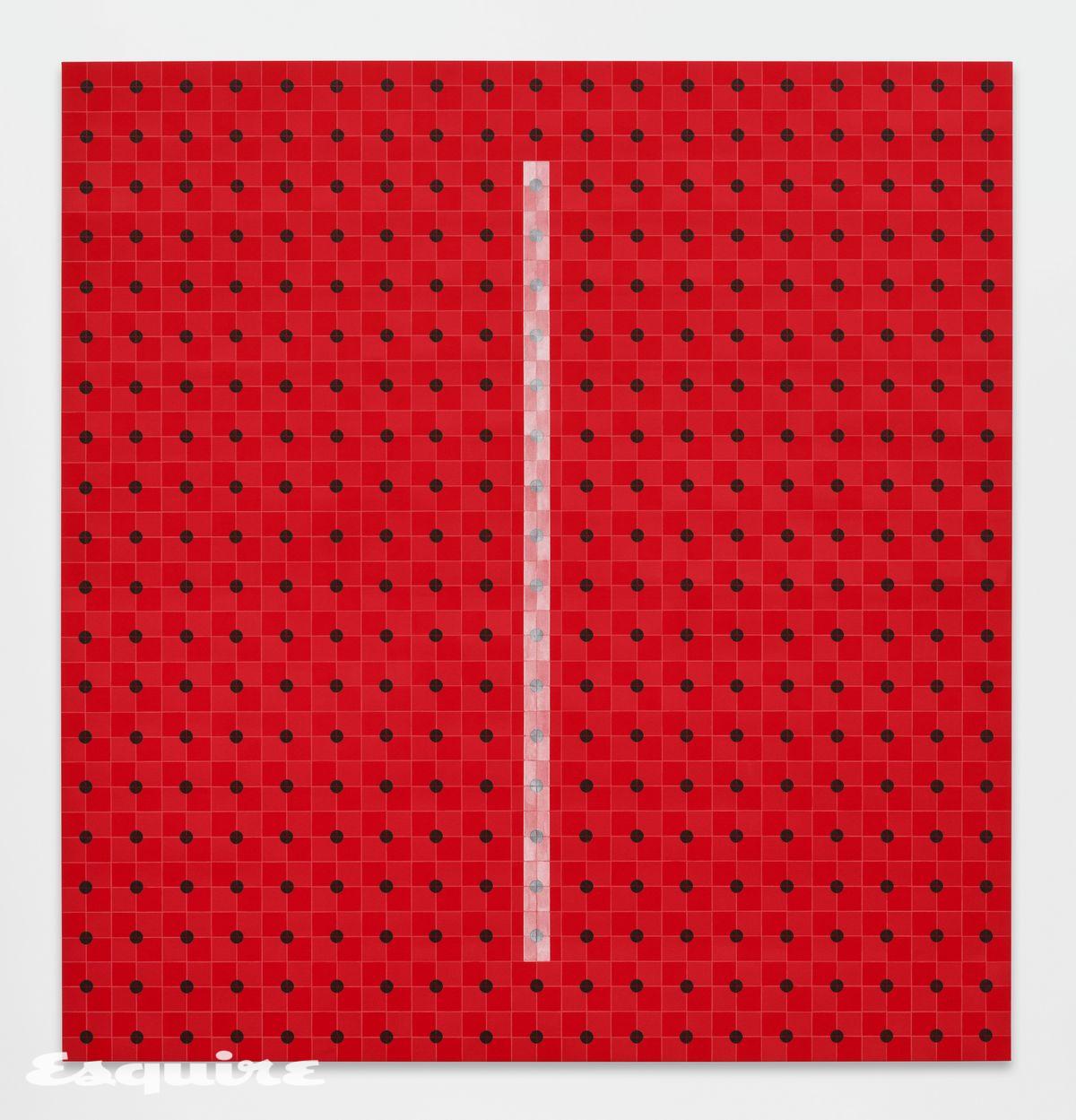

사슬을 엮었던 반복성은 회화에서도 그대로 드러납니다. 그리드라든지, 그 위에 놓인 문양이라든지 심지어 같은 형태의 쌍둥이 작품이라든지요.

아까 말씀하신 사슬을 엮는 체인메일(chainmaille) 작업은 온전히 기능으로부터 비롯된 작업인데 벌써 10년도 더 된 연작입니다. 전 제가 남들보다 이미지를 이해하는 능력이 느리다고 생각했어요. 제가 속도가 느리다 보니 그 속도에 맞출 수 있도록 시간을 두는 행위로 시작한 게 바로 체인메일 작업입니다. 즉 체인메일 작업은 제 안에 떠오른 영감을 이미지로 이해하기를 기다리며 손으로 물성화한 작업인 셈이고, 그렇게 이미지화된 것들이 이곳에 전시된 것 같은 회화 작업인 셈이죠. 회화적 접근에서도 반복성이 매우 두드러지는 이유라고도 볼 수 있겠죠. 제가 한 이미지를 생성하기 위해서는 ‘반복’과 ‘시간’이 두 가지의 요소가 필수적입니다. 전 특정 행위를 반복하면서 최대한 시간을 벌어 어떤 (영감의) 이미지가 제게 부여되기를 기다리지요. 신에게 하는 기도와 어떤 면에서는 비슷하다고도 볼 수 있겠네요.

일종의 이미지를 구하는 치성이군요.

전 어려서부터 기독교 집안에서 자랐는데요. 그래서인지 제 작업의 과정이 종교적인 실험, 신념과 믿음을 두고 벌이는 실험이라는 생각을 해요. 이미지를 형성하는 과정 자체가 제게는 굉장히 신성한 행위로 느껴지거든요. 물론 또 어떤 때는 완전 반대로 사실 이건 그냥 개념 미술의 한 방식일 뿐이라고 생각하기도 하지요.

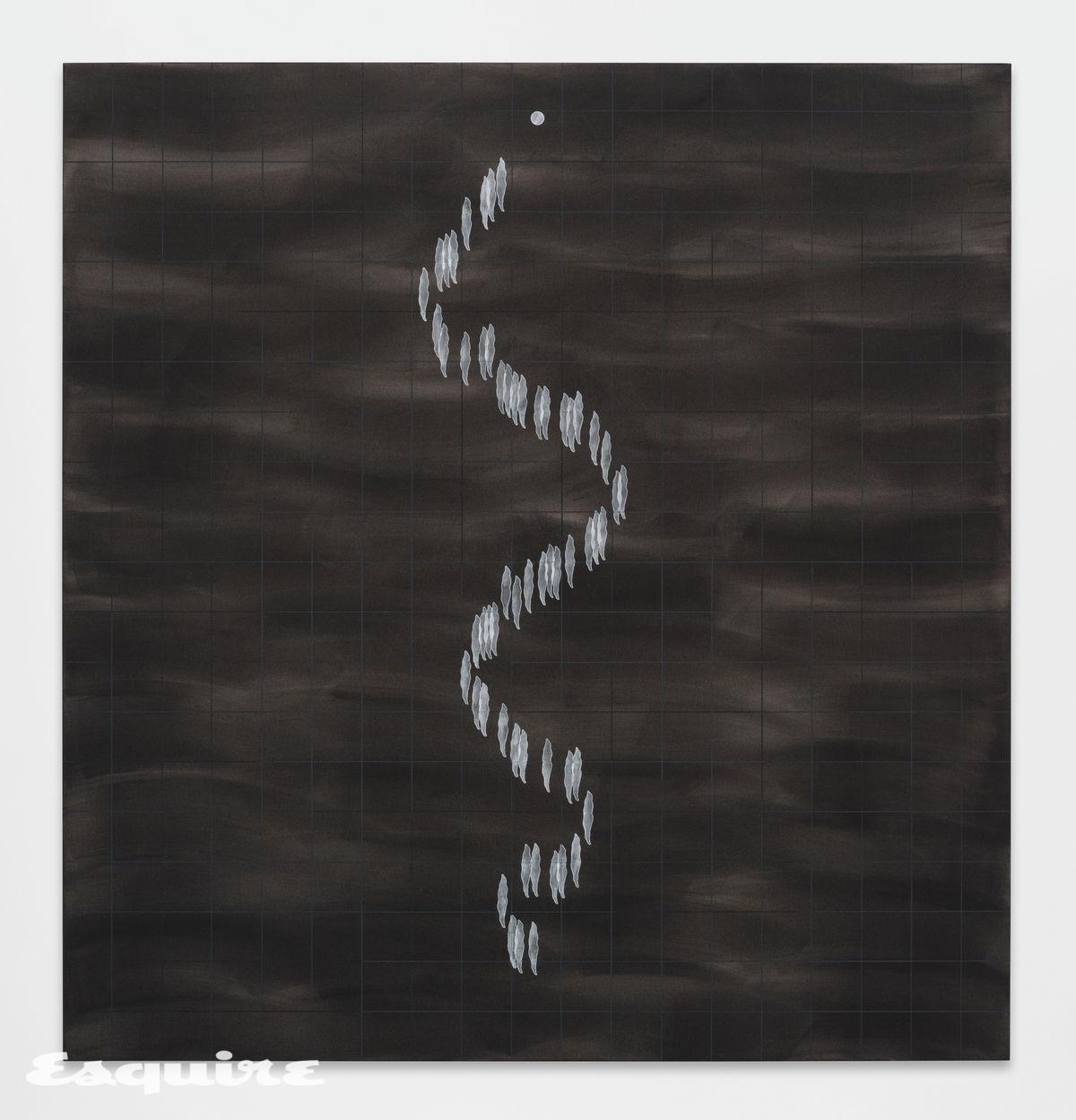

지금, 이 전시 [한나 허 : 8]의 작품들은 안과 밖으로 구성되어 있는데요. 바깥쪽이 달이고 안쪽이 해 같더군요.

굉장히 예리하네요. 원래는 우리가 밤에 느끼는 어떤 정신 상태나 감정들을 안쪽에 낮에 느끼는 감정 상태들을 바깥쪽에 배치하려고 했어요. 밤의 감정들이 더 보호받아야 하고 은밀하다고 생각했거든요. 그런데, 크리스토퍼가 ‘반대로 해보자’고 제안했지요. 저는 평소 태양에 대해 자주 생각하는 편이라 붉은색을 이용한 작품들에는 아예 ‘태양’이라는 제목을 지어볼까도 생각했습니다.

본인을 디아스포라 작가로 생각하시나요?

예, 저는 저 자신을 디아스포라 작가라고 생각해요. 두산아트센터에서 처음으로 선보이는 ‘교포’ 작가기도 하지요. 저는 (한국에서 태어나서 한국을 떠난) 한국계 캐나다인 교포 ‘1세대’고요, 그래서 지금도 여러 친인척이 한국에 거주하고 있습니다. 그러나 막상 한국에 돌아와 보면 지금 제가 이곳에 있음에도 불구하고 ‘나는 이곳에 속하지 않는다. 나는 이들과 다른 사람이다’라는 느낌을 받지요. 한국의 문화에 속하지 않는 완전히 개별적인 인간이라는 느낌을 받아요. 재밌는 건 오히려 북미에 돌아갔을 때 ‘나는 한국인’이라는 생각을 하게 된다는 점입니다.

정말 거의 모든 교포가 하는 말이지요. ‘나는 미국에 있을 때 더 한국인이라고 느낀다’라는 말을 얼마 전에도 다른 교포에게서 들었어요.

하하. 맞아요. 저 자신이 디아스포라 작가라는 점을 가장 잘 드러내는 건 제가 평소에 디아스포라 작가라는 생각을 하지도 않고 산다는 사실일 거예요.

최근 비엔날레나 아트 페어 등을 돌아다니며 눈에 띄는 작품들을 보면 대부분이 태어난 곳에서 떨어진 사람들의 이야기라고요. 예를 들면 바로 얼마 전 인터뷰를 했던 에스더 쉬퍼의 ‘토미야스 라당’도 그랬고 올해 프리즈에서 상을 탄 투안 앤드루 응우옌도 그랬죠. 마치 이민 혹은 유학의 경험이 정체성에 ‘크랙’을 내고, 그 크랙이 하나의 씨앗처럼 자라 작품에 드러나는 게 아닌가 싶어요.

‘크랙’이라는 표현이 매우 적합한 것 같아요. 한국에 사는 사람들은 하나의 거대한 거미줄처럼 굉장히 끈끈하게 연결된 하나의 정신성에 연결되어 있다고 느껴요. 교포가 된다는 건 그 정신성에서 빠져나와 멀리 떨어져서 성장하는 경험이지요. 연결고리는 지니고 있지만, 자신만의 시점이라든지 정신성을 따로 개발하게 되지요.

북미에는 ‘교포’라는 일종의 아트 콜렉티브가 있지요.

맞아요. 저 역시 ‘교포’와 벨 아미 전시 당시에 아티스트 토크를 진행했지요. 그때 진행자가 교포라는 단체의 디렉터인 ‘엘리 리’였습니다. 저희 둘은 기독교와 샤머니즘에 대해 얘기가 잘 통했는데, 그 이유는 기독교 집안에서 자란 경험을 공유하기 때문이었어요. 지금 두산아트센터의 전시공간 바깥쪽에 있는 ‘윈도갤러리’에서 전시 중인 ‘Chord’라는 작품의 작가 나미라(Na Mira) 역시 당시에 그 아티스트 토크 행사를 통해 알게 된 사이예요.

교포 사회에서는 종교가 무척 중요한 문화적 코드라는 생각을 합니다.

지금 생각하면 제가 어릴 적 자라온 교회의 분위기는 (북미의 다른 교회들과) 조금 달랐던 것 같아요. 뭐랄까, ‘성령’을 굉장히 카리스마 있는 존재로 해석해서, 누구는 예언하고 누구는 방언하는 식으로 작동하는 기독교였죠. 전 이제는 그런 기독교적인 방식으로 신적인 존재와 소통하지는 않아요. 그러나 이미지를 만드는 과정을 통해서 시도하고 있지요.

Credit

- PHOTO 두산갤러리

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식