안토니 곰리의 조각은 왜 중요한가

타데우스 로팍과 화이트큐브에서전시 중인 <불가분적 관계(Inextricable>)로 한국을 찾은 안토니 곰리는 물성이야말로가장 중요하다고 말했다. 그리고 우리는 확정된 객체(entity)를 넘어촛불처럼 흔들리는 하나의 장(field)이라고도.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

작가가 <불가분적 관계(INEXTRICABLE)>가 전시 중인 타데우스 로팍에서 작품 ‘DWELL’(2022)과 함께 포즈를 취하고 있다.

이번에 하나의 주제로 서울의 두 메가갤러리에서 동시에 <불가분적 관계(Inextricable)>라는 제목의 전시를 엽니다. 두 갤러리에서 우리가 볼 수 있는 차이는 뭐고, 공통점은 무엇일까요?

양쪽 모두 굉장히 간결하게 설치 작업이 구현되었어요. 서로 잘 조응한다고 할까요? 차이라면, 지금 우리가 있는 강북 쪽(갤러리 타데우스 로팍)은 좀 더 컨벤셔널한 느낌이 들고, 강남 쪽(갤러리 화이트큐브)은 좀 더 도전적인 느낌이 든다는 차이입니다. 두 전시는 ‘길’(street)을 우리 삶의 공통적인 기반으로 새롭게 조명하는 측면을 가지고 있습니다. 강남 쪽 갤러리의 건물은 규모나 스타일을 봤을 때 서울의 진화를 담아내고 있는 듯한 공간으로 느꼈어요. 검은 외장의 건물이 수직적인 구조가 아닌, 사선과 곡선의 형태를 가지고 있지요. 게다가 일부 외장은 자개 무늬처럼 반짝이고요. 작품 중 하나는 이 건물에서 그 옆에 있는 검은 석조 건물의 벽면에 가닿는 좁은 골목에 설치되어 있습니다. 또 다른 작품은 길 한복판에 설치되었고, 화이트큐브 갤러리로 가는 길목에 있는 계단 난간에 설치된 것도 있지요. 상업 갤러리의 배타적인 정체성을 뒤집고 바깥으로 나가려는 시도를 했다고 볼 수 있어요. 갤러리 전면을 쇼윈도 형태로 만들고 그곳에 작품을 위치시킨 것 역시 비슷한 맥락입니다. 또 이 전시들은 고전적인 선, 평면 그리고 덩어리의 성질을 활용하지요. 이 세 가지는 모든 예술이 사용하는 구문법(syntax)으로 조각에서 더욱 두드러집니다. 타데우스 로팍에 있는 작품들을 보면, 저는 그 작품들에서 선에 질량을 부여했습니다. 타데우스 로팍의 2층에 있는 작품들은 인간의 신체를 매핑하고 심장, 머리, 매듭의 형태를 표현했지요. 질량이 주어진 선을 이용해서 신체의 내부 조건을 그리고 있습니다. 위층에 있는 ‘여기’(HERE) 그리고 ‘지금’(NOW)이라는 작품을 보면 선은 띠가 됩니다. 선이 모여 평면의 속성을 가진 띠가 되지만 자세히 보면 그 선은 하나로 이어져 있지요. 궁극적으로는 이런 ‘익스텐디드 스트랩워크’(Extended Strapwork) 시리즈에 속한 작품들은 건축된 환경 속에서 우리 몸의 위치에 대해 이야기하고 있습니다. 그것이 이번 전시의 가장 핵심적인 주제이죠. ‘불가분적 관계’란 도시에 거주하고 있는 동물인 우리 인간, 또 그 인간에 의해 구축된 환경, 그리고 인간의 환경에 대한 의존성을 조건으로 이야기합니다.

이번 전시뿐이 아닌 과거의 작품 연보를 쭉 들여다보면 곰리 씨가 세계를 받아들이는 방식이 문득 뉴턴의 고전 물리학에서 양자역학으로, 아날로그에서 디지털로 변화하고 있다는 느낌을 받았습니다.

조각이라는 것 자체가 굉장히 직관적으로 물리학과 직결되어 있습니다. 물리적 사고의 한 형태로서 조각이 존재하기 때문이죠. 저는 뉴턴을 굉장히 사랑합니다. 특히 사과가 떨어지는 것을 보고 중력의 존재를 깨달았다는 일화가 너무 마음에 들어요. 양자역학은 현대에 잘 들어맞는 분야죠. 인류의 역사는 늘 불확실성을 겪어오긴 했지만, 현대는 특히나 더 그렇다고 느낍니다. 불확실성이 팽배하고, 사람들은 불안에 시달리지요. 물질이 파동과 입자의 성질을 모두 갖고, 빛도 실은 정해진 경로가 아니라 모든 경로를 확률로 탐색한다는 양자역학적인 사고방식에 무척 부합합니다. 저 역시 그런 이중성을 제 작품에 반영해야 한다는 믿음을 갖고 있지요. 디지털 세계의 도구들은 0과 1로 번역되는 언어로 소통합니다. 이것 역시 현실의 불확정성을 다룰 수 있는 새로운 접근법을 제공한다고 생각해요. 저는 그런 것들을 이용해서 결국 인간의 조건이 무엇인지를 이해하고자 노력하고 있습니다.

<불가분적 관계(INEXTRICABLE)>에서 ‘벙커’(Bunker) 시리즈인 ‘RETREAT: SLUMP’(2022)가 설치된 모습.

그런 경향이 제목에도 드러납니다. ‘사건의 지평선’(Event Horizon)은 블랙홀의 경계를 뜻하고 ‘바디 필드’(BODY FIELD)는 마그네틱 필드나 퀀텀 필드를 떠올리게 합니다. 그러다가 곰리 씨의 한 다큐멘터리에서 여섯 살 때 겪었던 일을 듣고 혹시 관련이 있는 건 아닐까, 혹 그것이 우리가 얘기하는 예술가의 원체험(창작의 동기가 되는 강렬한 체험)은 아닐까라는 생각이 들었어요.

그럴 수도 있겠군요. 저희 부모님이 제가 여섯 살 때 하루에 30분씩 아무것도 없는 작은 방에서 침대에 꼼짝없이 누워 쉬도록 강요했던 일을 얘기하는 거군요. (곰리는 자신의 테드 강연에서 처음에는 낯설었던 그 환경이 점차 익숙해졌고 나중에는 ‘그 어두운 공간에 다시 들어가는 시간을 기다리기까지 했다’고 말했다.) 전 그게 제 몸이 탈물질화하는 첫 번째 경험이었던 것 같습니다. 몸을 하나의 장소, 공간으로 처음 경험했던 것이죠. 그것은 제 몸 안에 있는 어둠으로 들어가는 경험이었고, 비슷한 감각을 나중에 비파사나 명상을 하며 다시 느끼게 되었죠. 그렇게 바디 필드에서 보내는 시간은 내적인 관찰자로서의 시간입니다. 내적으로 관찰을 하면서도 ‘이러한 감각은 내가 나의 몸을 인식하기 때문에 가능한 것이 아니라, 나의 내면을 응시하기에 목격할 수 있는 것’이라고 생각해왔죠. 관습적으로 우리는 이상화된 형태, 사물의 형태로서의 몸을 표현하지요. 그렇게 표현된 몸으로 서사를 전개하거나 권력을 표상합니다. 그러나 제가 예술로서 몸을 다룬 방식은 그것들과 달랐지요.

물질에 대한 얘기를 할 때면 당신의 다른 작품을 떠올립니다. 예술학교를 졸업한 지 얼마 지나지 않은 시점에 미국의 한 말라버린 호수 바닥에서 돌들을 주워 무더기를 만들고, 그 무더기의 돌들을 다시 집어 던졌던 작품을요. 당신에게 물질이란 얼마나 중요합니까?

물질은 얼마나 중요한가?(How matter matters?) 아마 가장 중요하다고 할 수 있을 것 같아요. 우리 존재의 가장 기본이니까요. 우리는 지금 우리 자신의 언어 체계의 해석학과 경험을 상징으로 대치하는 번역의 위험에 빠질 위기에 처해 있습니다.(편집자 주: 작가는 아마도 AI와 가상현실의 범람을 지적하는 듯하다.) 그런 우리를 직접적이고 물리적인 체현 경험으로 되돌려주는 것이 바로 조각이 할 수 있는 일입니다. 우리 시대의 비극은 우리가 정보를 경험으로 착각한다는 점이에요. 미국 사막에서 돌을 던졌던 바로 그 작품에서 저는 존재하는 물질을 새로운 형태로 재위치시키는 것 역시 ‘세상을 바꾼다’는 점에서 조각이 하는 일이라고 생각했습니다. 당신이 이 인터뷰에서 딱 그 작품을 언급한 게 굉장히 흥미로워요. 왜냐하면 앤트워프에서 열릴 새 전시에서 그 작품을 첫 번째 작품으로 올릴 예정이거든요. 뭐라고 부를지는 확정하지 않았지만, ‘뿌리와 계시’라고 할까 생각 중이에요. 말 그대로 땅에 뿌리를 내리고 있지만, 동시에 더 넓은 세상에 드러나는 것을 말합니다. 곧 있을 전시에서 첫 작품으로 삼으려는 이유는 그게 제 철학의 토대가 되기 때문이에요. 그 작품을 어떻게 진행했는지를 잠시 애기하자면, 말라버린 호수 바닥에 무작위로 떨어져 있는 돌 중 하나를 집어 최대한 멀리 던지고, 그 돌이 날아간 거리만큼(대략 22m쯤)을 반경으로 하는 원 안에 있는 모든 돌을 모아 무더기를 만들었죠. 그러고는 다시 그 무더기의 돌들을 집어 던졌어요. 그게 다예요. 최종 결과물을 보면 언뜻 보기에는 아무것도 달라지지 않았다고 생각할 수 있지요. 그러나 실은 인간의 신체에 내재된 에너지 시스템을 활용해서 우주 공간에 있는 물질들을 재배치한 것이죠. 이는 매우 조각적인 행위로 이 세계와 우리 주변의 물질이 우리와 갖는 관계를 재조정하는 시도입니다. (거대한 철 기둥이나 거대한 나선 형태의 벽을 사막에 세운) 리처드 세라나 (돌무더기로 조형적 형태를 만든) 리처드 롱이 선언적이고 체계적인 형태를 산정하고 자연에 접근했다면, 제 작품은 그런 것들을 고려하지 않고 신체적인 행위에서 시작됐다는 점이 다릅니다.

한편, 화이트큐브에 설치된 ‘벙커’(Bunker) 시리즈를 보면 위상수학이 떠오릅니다. 자꾸 수학과 과학이 떠오르네요. 수학과 과학에서 영감을 받으시나요?

물론이죠. 저는 수학과 과학을 매우 존중하고 그것으로부터 영향을 받습니다. 예를 들면 리처드 파인만의 양자역학 강의를 무척 좋아하지요. 그가 양자역학을 가장 잘 이해하고 있다고 생각하기 때문이에요. 예를 들어 그가 얘기하는 것 중에 포돌스키-로젠 실험 혹은 포돌스키-로젠 역설이라 부르는 게 있지요. 달의 위치를 알면 속도를 알 수 없고, 달의 속도를 알면 위치를 알 수 없다는 거지요.(좀 더 정확하게는 만약 양자 얽힘이 있다면, 지구와 달에 위치한 얽혀 있는 두 입자가 있다고 가정하면 하나가 회전했을 때 나머지 하나의 상태가 즉각적으로 결정되어 전달 속도가 빛보다 빠르다는 역설이 생긴다는 것) 현실의 원리가 내포한 이러한 근본적인 역설은 제게 엄청난 울림을 줍니다. 몸이 고정된 실체(entity)가 아니라 경계가 불확정적인 하나의 장(field)으로 존재했던 제 개인적인 경험과 공명하기 때문이죠.

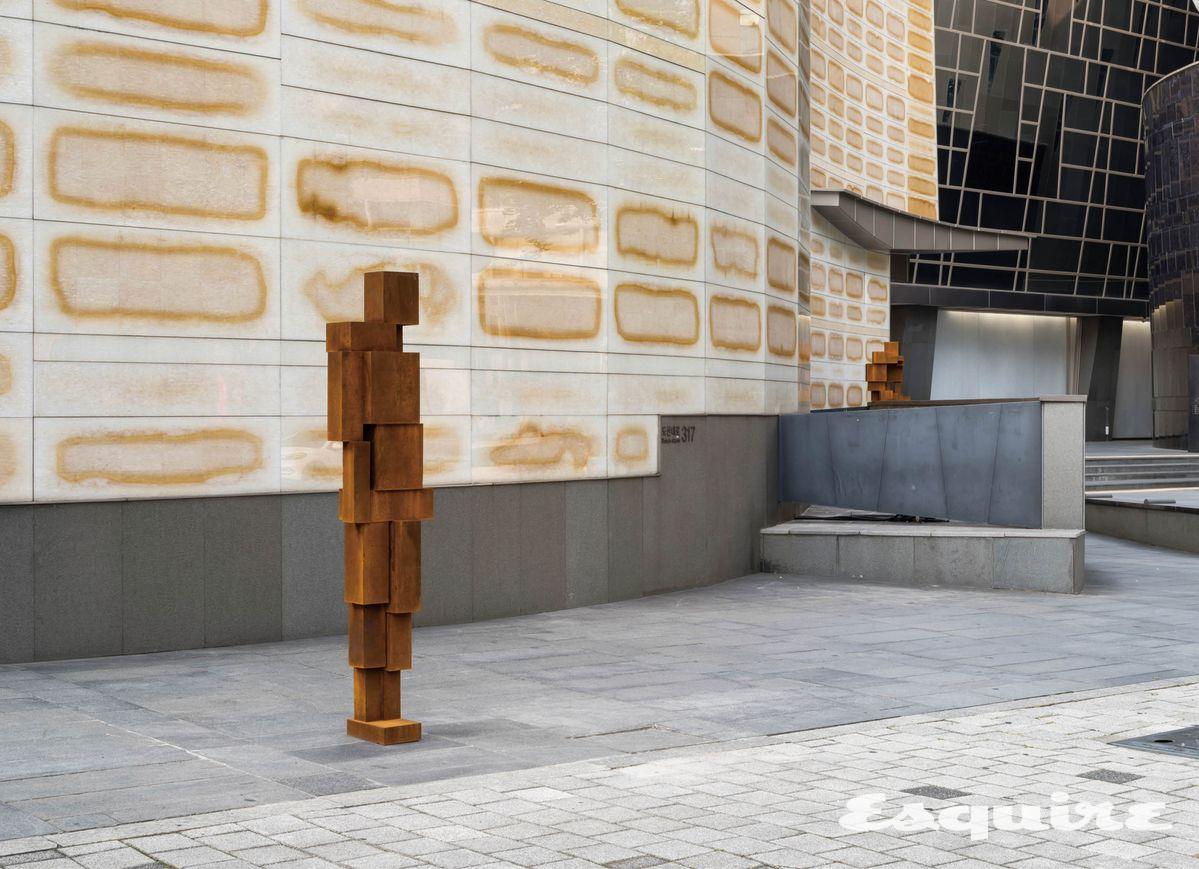

<불가분적 관계(INEXTRICABLE)>에서 옥외의 거리 한복판에 설치된 ‘SWERVE IV’(2024)와 ‘COTCH XIII’(2024)의 모습.

어두운 방에서 육체와 공간의 경계가 불명확해졌던 불확정적인 경험을 말한다면, 그 감각이 가장 극대화된 작품은 ‘블라인드 라이트’(Blind Light)라고 할 수 있겠네요.

맞아요. 그렇지요. 저는 몸을 무한한 것으로 경험합니다. 명상을 통한 제 몸의 경험은 한계 조건이 없습니다. 이 다공(투과)성과 무한성을 작품 안에서 끊임없이 물질화하려고 노력하지요. 예를 들어 이번 전시의 화이트큐브 부분에 있는 작품들은 매우 거대합니다. 그것들은 700~800kg의 고체 철 덩어리로, 도심의 거리에 놓여 있지요.(당연한 얘기지만, 이것들을 올려둔 보도블록이나 대리석이 깨지지 않는 이유는 다른 재료로 바꿔 설치했기 때문이다.) 저는 그 질량을 활용해 거리의 모든 공간, 모든 에너지와 상호 작용한다고 생각합니다. 몸이 도시의 세포라고 할 수 있는 건물의 방 안에 담겨 있는 것처럼, 우리 몸도 어떤 의미에서는 공간을 아우르는 세포들의 집합체라고 생각할 수 있다는 거죠. 다시 말해 우리는 외형이라는 환상 속에 살고 있습니다. 외형은 모두 우연일 뿐입니다. 우리가 실체라고 하는 것들은 에너지 필드이고, 저는 그 외형에는 관심이 없습니다. 저는 물질의 에너지와 그게 만들어내는 자기장에 흥미를 느낍니다.

그게 바로 당신 삶의 주요 주제이군요. 뮤지엄 산에 전시된 ‘오르빗 필드 II’(ORBIT FIELD II)야말로 또 다른 과학적 상상력을 자극합니다.

‘오르빗 필드 II’(ORBIT FIELD II) 전체가 사실은 무척 흥미롭습니다. 미시적인 것과 거시적인 것을 연결하는 가장 기본적인 조건은 뭘까요? 아광학적 세계와 광학적 세계, 우주적 차원과 원자 입자의 차원을 연결하는 근본적인 조건은 무엇일까요? 생각해보면 지금 얘기한 것들이 모두 궤도를 그리고 있습니다. 모두 궤도를 통해 표현되는 에너지의 장입니다. ‘오르빗 필드 II’를 체험하는 것은 불확정적인 물질의 장 속으로 들어가는 경험입니다. 쿼크든, 뮤온이든, 전자든, 그것들이 가진 보편적인 형태를 묘사한 것이지요.

돌이켜보면 지난 석 달간 한국은 거의 곰리 씨의 나라였습니다. 뮤지엄 산에 상설관 전시와 기획 개인전이 동시에 개관했고 이번 프리즈 시즌에 맞춰 화이트큐브와 타데우스 로팍의 전시까지 열렸죠. 한국에 꽤 오래 머물면서 느낀 인상이 궁금합니다.

한국은 1950년대 초반의 전쟁에서 엄청난 트라우마를 받았고, 이걸 이겨내고 재건한 나라죠. 산업화와 근대성의 개념을 포용했습니다. 동시에 혼란도 느낍니다. 그 과정에서 완전히 외래적인 두 사상 체계를 받아들였기 때문입니다. 미국식 산업주의와 기독교죠. 이 두 사상 체계가 한국의 토대 위에 덧입혀졌습니다. 그러나 제가 보기에 한국의 본질은 더 깊은 차원의 것, 원소, 땅, 자연과의 관계라고 생각합니다.

Credit

- PHOTO 타데우스 로팍

- 화이트큐브

- ART DESIGNER 최지훈

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!