쌍산재는 울타리 안쪽만 5000평(약 1만6500㎡)에 달하는 대저택. 그러나 바깥에서는 그 위용을 가늠하기 어렵다. 소박하기 그지없는 문을 열면 그제야 사랑채, 안채, 바깥채, 별채가 널찍하게 포진한 정원이 드러난다. 이게 끝이 아니다. 별채 뒤편의 대나무 숲을 따라 오르면 축구장 크기의 잔디밭이 나온다. 그 너머에 서당채, 연못 방지원도, 경암당이 자리해 있고, 순서대로 거닐어 영벽문에 이르러서야 저택의 반대편 끝에 도달한다. 물론 문 바로 너머에 펼쳐진 사도저수지의 시원한 경관도 쌍산재가 간직한 아름다움의 일부이다. 쌍산재에 거주하며 고택을 관리하는 5대손 오경영 씨의 말에 따르면, 이런 이례적인 구조는 식량을 꾸러 오는 농민이 저택의 위용에 주눅들지 않도록 하기 위한 배려였다고 한다. 잔디밭도 작물을 심기 위해 남겨둔 공간이며, 비교적 좁은 사랑채 정원도 우물인 당몰샘을 마을 사람들과 함께 쓰기 위해 담장을 다시 둘러 할애한 것이라고. 놀라운 광경이 끝없이 등장하는 이 근사한 산책길은 선조의 겸허한 마음씨가 빚어낸 결과물이라는 뜻이다.

17세기 중·후반에 지은 원주 이씨 가문의 별서정원이다. 그 풍광이 유명해 조선 시대의 이름난 문인 여럿이 이곳에 대한 시를 남기기도 했는데, 대표적인 인물이 다산 정약용이다. 월출산을 등반하고 하산하는 길에 백운동에 묵었다는 그는 그 하루의 기억으로 <백운첩>을 남겼다. 백운동 12승경을 묘사한 13편의 시에 제자 초의선사의 그림을 곁들여 예찬한 것이다. 제1경은 옥판봉의 상쾌한 기운. 2경이 백운동 별서로 들어서는 오솔길이다. 외원으로 들어선 이후에도 다산이 칭송한 승경을 끝없이 맞닥뜨리게 된다. 가을이면 붉은 장막을 형성하는 단풍나무, 내원을 흐르는 수로, 정자 정선대에서 내려다보이는 풍경…. 물론 다산이 시를 지은 때로부터 200여 년이나 흘렀으니 아쉽게도 그중 일부는 자취를 감추기도 했다. 대신 고택 위에 세월이 덧입힌 여운, 그것을 그때는 없던 백운동정원의 새로운 미감이라 여길 수도 있을 테다.

오헌고택이 지어지기 시작한 건 1918년이다. 역사가 그리 길지는 않은 고택인 셈. 대신 남도 대농 반가의 전통적 공간 구성을 유지하면서도 보존과 관리가 빼어나다는 평을 받는다. 또 하나의 미덕은 주인 위성탁 씨가 원예에 조예가 깊다는 점이다. 그는 선조들이 기르던 화훼와 수목의 뜻을 연구해 그 맥락에 따라 새로운 식물을 심고 재배한다. 효심을 표하는 유자나무, 방화수 삼아 심은 동백나무, 조선 시대 권세가 사이에 유행했다는 당종려에 부르포르디, 파스티기아타, 대만뿔남천 등 독특한 관상수가 어우러져 고택과 식물원의 감흥을 동시에 자아낸다. 그 내실은 문을 열고 들어서기도 전부터 느낄 수 있다. 바깥 마당의 연못에는 연꽃과 수련이, 가운데 자리한 두 개의 원형 섬에는 소나무와 오죽, 영산홍이 심어져 있는데, 주변 산림에서 산포된 종자가 발아한 자생식물까지 어우러지도록 그대로 두어 한국 고유의 정원 미학을 여실히 느낄 수 있다.

영천 이씨 집성촌인 산운마을 중앙에 위치한 고택으로, 19세기 초에 지은 가옥이다. 가장 특기할 만한 점은 본당 서쪽으로 별도의 담장을 두른 안사랑채가 자리해 있다는 점. 건립자인 소우 이가발의 증손자가 양자로 입적되었을 때 친부모를 봉양하기 위해 증축한 것이라고 하는데, 가히 원림(園林)이라 할 수 있을 만한 정원이 소박한 양식의 본당과 대조된다. 화가나 풍수가가 건립 과정에 참여했을 것으로 추정된다고도 한다. 백미는 안사랑채 남쪽에 자리 잡은 연못이다. 조선 시대의 전형적 수공간 조성 원칙인 천원지방을 따르지 않고 경주 안압지처럼 굴곡진 비정형으로 조성했으며 그 둘레에 단풍나무, 당단풍나무, 음나무, 모과나무, 산수유 등을 심어 가을이면 장관을 이룬다. 물론 다른 계절에도 그만의 운치가 있다. 소우의 4대손이 사신으로 청나라에 갔을 때 가져왔다는 측백나무부터 노송, 아름드리 느릅나무, 은행나무, 모과나무에 이르기까지, 유독 오래된 나무로 채워져 있어 여느 정원을 걸을 때와는 다른 고졸한 감흥을 얻을 수 있다.

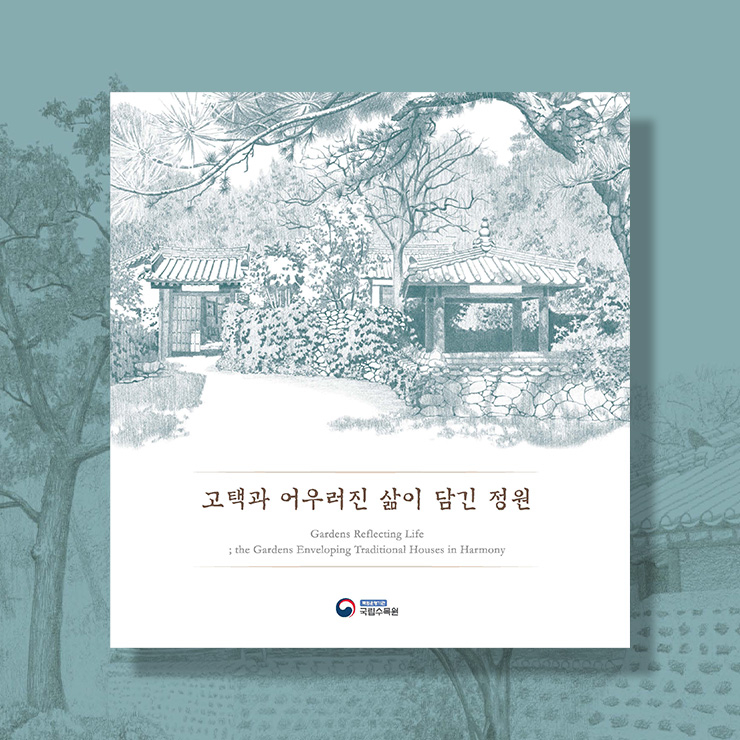

<고택과 어우러진 삶이 담긴 정원> 2017년 국립수목원에서 발간한 책이다. 우리 고유 정원의 특성과 식재 상황을 기록한 연구 간행물인 동시에 전국 곳곳에 숨어 있는 고택의 아름다움을 심도 깊게 다룬 예찬서이기도 하다. 머리말에서 밝히듯(혹은 제목에서부터 드러내듯) 문화재로 박제된 고택이 아닌 주인의 삶과 철학이 담긴 공간을 연구 대상으로 삼은 덕분이다. 100년 이상 된 고택과 그와 어우러진 정원 열두 곳을 조사했으며, 글과 사진에 조경학을 전공한 조현진 일러스트레이터의 연필 세밀화를 더해 고유의 서정까지 담아냈다. 여기 소개한 고택 네 곳은 그중 일부다. 산림청 홈페이지에서 전자 도서를 무료로 받아 볼 수 있다.