LIFE

길어진 혼자만의 시간에 대처할 시집 4

그대여, 아무 걱정하지 말고 우리 함께 시를 읽읍시다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

“라일락을 쏟았다

올겨울, 눈과 나비가 뒤섞여 내리겠다”

<구름과 집 사이를 걸었다>는 2012년 겨울, 그러니까 딱 9년 전 이맘때 출간한 박지웅의 2번째 시집이다. 아득히 펼쳐진 자연 풍광 사이를 거니는 듯한 총 62편의 시를 찬찬히 읽다 보면, 어느새 고즈넉한 분위기의 외딴 휴양지를 찾은 것 같은 안락함을 느끼게 된다. 우리가 그리워하는 평범한 옛 일상 속 바로 그때의 기분 말이다. 책 말미에 쓰여진 정병근 시인의 해설처럼 박지웅 시인의 작품은 ‘견딤의 시학’을 다룬다. 그리고 오랜 견딤 끝에 마침내 다가올, ‘구름과 집 사이를 걸을 순간’을 향한다.

“인간의 권리를 위한 그녀의 투쟁을 기억하며

마틸데 우루티아에게 바친다”

파블로 네루다의 대표 시집 <너를 닫을 때 나는 삶을 연다>를 처음 접하는 이는, 알 수 없는 단어들의 연속적 조합에 금방 어려움을 느끼고 말 테다. 목차에 빼곡히 적힌 ‘~를 기리는 노래’라는 작품들 제목처럼, 그의 시는 세상을 이루는 온갖 만물들에 대해 내내 읊조리기 때문이다. 그러나 곧 페이지를 넘길 때마다 풍겨오는 강렬한 에너지를 알아차리고는, 현 상황과 맞닿은 이야기에 집중해 어떠한 고무적 기운을 얻는다. “마냥 앉아 있을 수는 없다. 잘 가. 내일 보자.” 책 속 <빛살을 기리는 노래>의 단호하지만 낭만적인 문장들이 말하듯, 파블로 네루다의 언어를 통해 독자들은 한 줄기 빛이나 다름없는 희망을 찾는다.

“여기는 마지막이 아닌 것 같습니다. 어찌할 수 없음을 다시금 생각해봅니다. 모두의 다행(多幸)을 빌며, 감사합니다.”

‘되어간다’는 것. 이영재의 첫 시집 <나는 되어가는 기분이다>는 모든 되어갈 수 있는 것들의 가능성을 이야기한다. 이전에는 쉽게 될 수 있었지만, 지금은 그럴 수 없는 것. 개인이 될 수 있는 범위와 한계를 떠올리며 꾸준히 탐구해왔던 지난날의 기억. 길을 잃은 것처럼 혼란스럽기만 한 오늘날 모두의 마음속 고민에, 그의 시는 과감히 화두를 던져 함께 사유하길 제안한다. 자유로운 상상이자 현실, 실험적 표현이자 도전으로 가득 찬 <나는 되어가는 기분이다>의 작품들은, 우리의 기존 인식을 전환시켜 새롭게 ‘되어가는’ 기분이 들게 하는 기묘한 힘을 지녔다.

“잊지 않으리

어젯밤 창밖의 기침 소리”

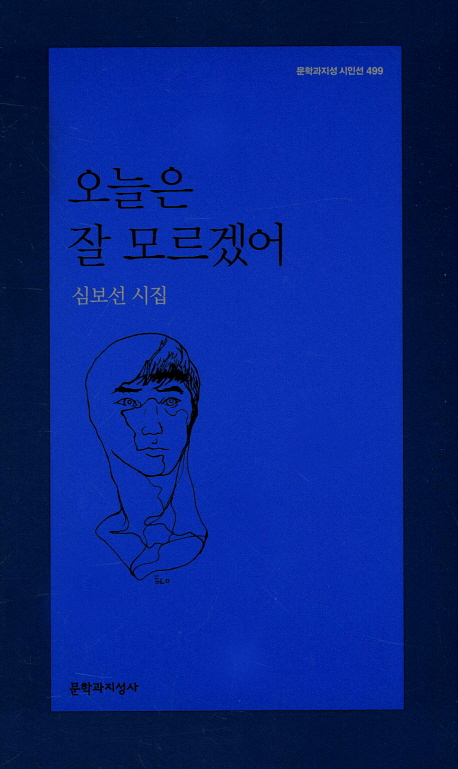

요즘처럼 오늘을 잘 모르겠는 때가 있었나 싶다. 심보선의 시집 <오늘은 잘 모르겠어>를 골라 드는 대부분의 사람들은, 고개를 갸우뚱거리다 허를 찔린 듯 자신의 심정을 대변하는 제목에 자연스레 이끌리곤 한다. 이윽고 ‘나도 잘 모르겠다’고 털어놓는 그의 겸허한 태도를 작품마다 마주하면서, 현재 누구나 느끼는 깊은 우울감을 마찬가지로 직면하게 된다. 하지만 분명 내 마음과 꼭 닮은 어두운 빛깔의 책 속에는, 온통 슬픔을 초월하는 희망적 상상과 반짝이는 생동감의 단어들뿐이다. 마치 푸른 안개가 걷힌 뒤 더욱 선명히 보일 눈앞의 경치를 기대하는 것처럼, 그의 시는 어제를 잊지 않되 오늘은 그저 잘 모르겠다고만 말해두기로 한다.

_프리랜서 박소현

올겨울, 눈과 나비가 뒤섞여 내리겠다”

<구름과 집 사이를 걸었다>는 2012년 겨울, 그러니까 딱 9년 전 이맘때 출간한 박지웅의 2번째 시집이다. 아득히 펼쳐진 자연 풍광 사이를 거니는 듯한 총 62편의 시를 찬찬히 읽다 보면, 어느새 고즈넉한 분위기의 외딴 휴양지를 찾은 것 같은 안락함을 느끼게 된다. 우리가 그리워하는 평범한 옛 일상 속 바로 그때의 기분 말이다. 책 말미에 쓰여진 정병근 시인의 해설처럼 박지웅 시인의 작품은 ‘견딤의 시학’을 다룬다. 그리고 오랜 견딤 끝에 마침내 다가올, ‘구름과 집 사이를 걸을 순간’을 향한다.

박지웅의 <구름과 집 사이를 걸었다>

“인간의 권리를 위한 그녀의 투쟁을 기억하며

마틸데 우루티아에게 바친다”

파블로 네루다의 대표 시집 <너를 닫을 때 나는 삶을 연다>를 처음 접하는 이는, 알 수 없는 단어들의 연속적 조합에 금방 어려움을 느끼고 말 테다. 목차에 빼곡히 적힌 ‘~를 기리는 노래’라는 작품들 제목처럼, 그의 시는 세상을 이루는 온갖 만물들에 대해 내내 읊조리기 때문이다. 그러나 곧 페이지를 넘길 때마다 풍겨오는 강렬한 에너지를 알아차리고는, 현 상황과 맞닿은 이야기에 집중해 어떠한 고무적 기운을 얻는다. “마냥 앉아 있을 수는 없다. 잘 가. 내일 보자.” 책 속 <빛살을 기리는 노래>의 단호하지만 낭만적인 문장들이 말하듯, 파블로 네루다의 언어를 통해 독자들은 한 줄기 빛이나 다름없는 희망을 찾는다.

파블로 네루다의 <너를 닫을 때 나는 삶을 연다>

“여기는 마지막이 아닌 것 같습니다. 어찌할 수 없음을 다시금 생각해봅니다. 모두의 다행(多幸)을 빌며, 감사합니다.”

‘되어간다’는 것. 이영재의 첫 시집 <나는 되어가는 기분이다>는 모든 되어갈 수 있는 것들의 가능성을 이야기한다. 이전에는 쉽게 될 수 있었지만, 지금은 그럴 수 없는 것. 개인이 될 수 있는 범위와 한계를 떠올리며 꾸준히 탐구해왔던 지난날의 기억. 길을 잃은 것처럼 혼란스럽기만 한 오늘날 모두의 마음속 고민에, 그의 시는 과감히 화두를 던져 함께 사유하길 제안한다. 자유로운 상상이자 현실, 실험적 표현이자 도전으로 가득 찬 <나는 되어가는 기분이다>의 작품들은, 우리의 기존 인식을 전환시켜 새롭게 ‘되어가는’ 기분이 들게 하는 기묘한 힘을 지녔다.

이영재의 <나는 되어가는 기분이다>

“잊지 않으리

어젯밤 창밖의 기침 소리”

요즘처럼 오늘을 잘 모르겠는 때가 있었나 싶다. 심보선의 시집 <오늘은 잘 모르겠어>를 골라 드는 대부분의 사람들은, 고개를 갸우뚱거리다 허를 찔린 듯 자신의 심정을 대변하는 제목에 자연스레 이끌리곤 한다. 이윽고 ‘나도 잘 모르겠다’고 털어놓는 그의 겸허한 태도를 작품마다 마주하면서, 현재 누구나 느끼는 깊은 우울감을 마찬가지로 직면하게 된다. 하지만 분명 내 마음과 꼭 닮은 어두운 빛깔의 책 속에는, 온통 슬픔을 초월하는 희망적 상상과 반짝이는 생동감의 단어들뿐이다. 마치 푸른 안개가 걷힌 뒤 더욱 선명히 보일 눈앞의 경치를 기대하는 것처럼, 그의 시는 어제를 잊지 않되 오늘은 그저 잘 모르겠다고만 말해두기로 한다.

심보선의 <오늘은 잘 모르겠어>

_프리랜서 박소현

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식