LIFE

대체 무슨 일이 벌어지고 있을까? 당신이 모르는 NFT의 진짜 생리

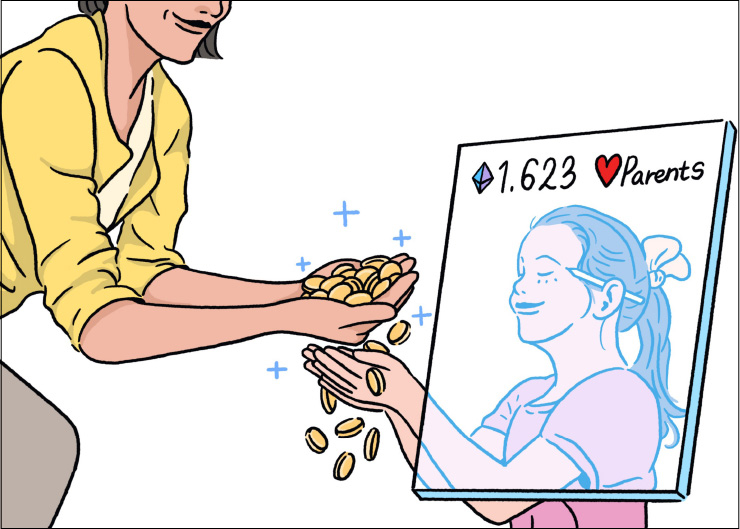

NFT의 세계가 어떻게 돌아가는지 아무것도 모르는 당신을 위해 친절한 소설 한 편을 준비했다. 이 소설을 읽고 나면 당신은 그 판이 어떻게 돌아가는지 아주 조금은 이해할 수 있을 것이다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

대체 불가능한 토큰에서 대체 불가능한 건 대체 무엇일까? 누군가는 NFT가 미술계 ‘기득권’을 타파하는 ‘민주적’ 물결이라고 주장한다. NFT가 ‘부의 추월차선’이라고 말하는 사람도 있다. 회화의 거장으로 알려진 한 노작가는 자신의 작품 자체가 대체 불가능한 것이라며 작품의 NFT화에 공개적으로 반대표를 던졌다. NFT와 예술(주로 미술)의 관계에 대해 의견이 분분한 사이, 한정판 운동화, 게임 아이템, 야구 카드 NFT 시장 또한 급격히 성장하고 있다.

금융 당국은 NFT를 일종의 ‘증권’으로 간주할 수 있을지에 대해 아직도 고민 중이다. NFT가 그 자체로 예술품이나 수집품이 아니라 어떤 것에 대한 문서(증권)라면, 자본시장법에 따라 금융감독의 대상이 된다. 한편, 2021년 한 해 동안 전 세계의 NFT 거래 대금은 200배 이상 증가했다. 이어지는 짧은 이야기는 모두 픽션이다. 논픽션 같은 픽션인지는 묻지 말기를. NFT야말로 ‘The Next Big Thing’이 될 거라는 주장 역시 대부분은 픽션과 논픽션이 적당히 섞여 있는 픽션적 논픽션일 때가 많으니까.

‘클O스 101’과 ‘탈O’으로 미술 컬렉팅과 NFT 컬렉팅을 익힌 김장일(가명) 씨는 요즘 고민이 많다. 거금 2.5 이더리움(구매 시점을 기준으로 약 800만원)을 들여 구매한 NFT ‘작품’ 때문이다. 김씨는 시간이 날 때마다 휴대전화에 깔아둔 오픈시 앱을 켜서 ‘나의 컬렉션’을 확인한다. 한 번 구매한 NFT가 어디로 사라지는 것도 아닌데 자꾸 살펴보는 이유는? 얼마 전 친구의 ‘카OO톡’ NFT 플랫폼 프로필 페이지에서 똑같이 생긴 NFT를 봤기 때문이다. ‘대체 불가능’한 작품을 직접 집에 들일 필요도 없이 소유할 수 있다고 해서 큰맘 먹고 구매한 건데, 어떻게 된 걸까? 잔뜩 화가 나서 갤러리에 연락했더니, 정중한 이메일 답변을 받았다.

김장일 컬렉터님께,

저희 OO갤러리를 통해 오O시에서 구매하신 작품은 이더리움 블록체인에 연결되어 있습니다. 말씀하신 카OO톡상의 작품은 같은 작가의 것이 맞습니다만, 클레이튼 블록체인에 연결되어 있고 ‘에디션 넘버’가 다릅니다. 스마트 컨트랙트를 확인해보시면, 두 개의 NFT와 연동된 IPFS상의 파일 주소 역시 서로 다를 것입니다. 또한 컬렉터님께서 구매하신 작품은 오O시에서, 동료분이 구매하신 것은 카카O톡에서만 확인할 수 있어 엄연히 다른 작품입니다. 더불어, 구매 시 작성된 비가역적 스마트 컨트랙트에 따라 작품 재판매가 이뤄질 시 작가와 갤러리 소유의 지갑으로 판매 대금의 20%가 자동으로 전송된다는 점 다시 한번 말씀드립니다. (물론 컬렉터님의 개인 지갑으로도 일정 비율의 수익금이 전송됩니다.) 모쪼록 건승하시기를 기원합니다. - OO갤러리 드림

반박하기 어려운 답변을 받고 보니, 사진이나 영상으로 만든 현대미술 작품에는 ‘에디션 넘버’라는 게 있다고 들은 기억이 난다. 원칙적으로 무한히 복제할 수 있는 작품에 인위적으로 숫자 제약을 두는 거라고. 입체적인 질감이 있는 회화 작품을 종이에 복사한 뒤 ‘에디션’이라는 이름을 붙여서 팔기도 한다. 물론… 한정판으로. NFT도 결국은 무한히 복사할 수 있는 디지털 파일에 ‘인위적 희소성’을 덧붙인 것이고. 속상하긴 하지만, 누군가 내 작품을 내가 산 것보다 더 비싼 값에 산다면 수수료도 나눠준다고 하니… 일단 마음을 가라앉혀본다. 오O시 서버가 어느 날 폭파되어 사라지지 않는 이상, ‘나의 컬렉션’은 영원할 테니까.

한편, 김장일 씨가 구매한 NFT를 ‘민팅’한 작가 익명 씨는 요즘 마음이 급하다. ‘민팅’은 작품을 거래 가능 토큰에 연동해 NFT화하는 과정으로 마켓플레이스에 올리는 ‘리스팅’의 전 단계까지를 뜻한다. 사실 익명 씨는 이미 미술관과 전속 갤러리에서의 전시로 이름이 꽤 알려졌다. 일러스트레이션과 전통적 회화를 오가는 그의 작업은 광고나 음반 커버에도 심심찮게 쓰였고, 덕분에 꾸준히 주가를 올렸다. 그는 보통의 컬렉터라면 집에 걸기 부담스러운 큰 작품을 만드는데, 필요한 경우엔 작품을 작은 크기로 쪼개서 팔기도 할 만큼 유연하다. 그런 유연함 덕분이었을까? 익명 씨는 학부 시절부터 재테크에 능했다. 결국 자신이 원하는 예술을 하려면 경제적 여유가 필요하니까, 작가라면 무릇 이재(理財)에도 밝아야 한다는 게 그의 지론이었다.

익명 씨가 보기에 가상 자산과 작품을 결합할 수 있는 NFT는 황금 알을 낳는 거위였다. 물론 여기서 말하는 작품은 그가 본명으로 활동하면서 만드는 것과는 의미가 좀 달랐다. 세상의 흐름에 눈이 밝은 익명 씨는 NFT로 판매되는 ‘작품’들이 결국은 일종의 커뮤니티의 입장권 역할을 하고 있다는 사실을 간파했다. NFT에 ‘커뮤니티’라니 무슨 말인가? 다양한 털 색상의 원숭이들이 사이버 펑크, 고전적인 해군 복장 따위를 입고 있는 ‘지루한 원숭이들의 요트 클럽(Bored Ape Yacht Club)’이라는 일련의 작품 시리즈는 지미 팰런, 에미넴, 패리스 힐턴이 소유하고 있다. 이 원숭이 캐릭터를, 그리고 그 배경이 되는 세계관을 공유하는 사람들이 곧 커뮤니티다. 미술 작가로서의 작품 창작과 달리, NFT 아트는 작품 그 자체가 중요하다기보다 가볍고 빠르게 ‘세계관’과 ‘캐릭터’를 구축하면서 구매자들이 입장할 수 있는 배타적인 커뮤니티를 만드는 일종의 ‘프로듀싱’에 가까웠던 것이다. 미술 작가로서 만든 작품이 미술관에 소장되어 역사의 일부로 ‘영원히’ 보관될 것을 꿈꿔온 그에게 (그렇게 된다면 자신의 작품이 미래의 누군가에게 큰 경제적 자산이 될 수도 있을 것이다), 미래나 역사가 아니라 ‘바로 지금’에 집중해야 하는 NFT의 현장은 새로움의 연속이었다. 비평이나 예술의 공적인 목적에 대한 최소한의 합의가 존재하는 기존 미술계와 달리, NFT 판은 아직 서부 개척 시대와 다를 게 없어 보였다.

황금광 시대. 익명 씨는 황금광 시대의 세계관을 만들고 서부 영화에서 모티브를 딴 귀여운 총잡이를 귀여운 픽셀 아트로 캐릭터화해 NFT로 민팅했다. 이미지를 만드는 건 어렵지 않았다. 사람들은 수채화와 연필 드로잉이 뒤섞인 그의 회화 작품에서 아날로그 감성이 보인다고 말하지만, 그의 작품은 대개 컴퓨터로 그린 뒤 출력한 스케치에 어시스턴트들이 색을 입히는 식이다. 정작 어려운 건 고객, 아니 커뮤니티 관리였다. 작품이 팔릴 때마다 꼬박꼬박 50%씩 ‘수수료’를 가져가는 갤러리가 좀 ‘너무 한다’고 생각했는데, 익명의 NFT 작가가 되어 커뮤니티 관리(고전적 의미의 고객 관리와 비슷하지만, 익명의 누군가들을 온라인에서만 상대한다는 점이 다르다)를 하다 보니 갤러리의 입장을 어느 정도 이해할 수 있게 되었다면 과장일까. 애초에 신원을 숨기기 위해 해외 플랫폼인 오O시에서 활동을 시작했는데, 어시스턴트의 도움 없이 영어로 자신의 NFT의 세계관에 대해 설명하고 디스코드(NFT 거래가 활발한 채팅 플랫폼) 채널까지 만들려니 학부생 시절로 돌아간 것처럼 막막했다. 막상 자신의 NFT 작품들의 고객과 시장 가격까지 관리하려다 보니 일이 버거웠다.

미술 작가로서의 작품 창작과 달리, NFT 아트는 작품 그 자체가 중요하다기보다 가볍고 빠르게 ‘세계관’과 ‘캐릭터’를 구축하면서 구매자들이 입장할 수 있는 배타적인 커뮤니티를 만드는 일종의 ‘프로듀싱’에 가까웠던 것이다.

익명 씨는 하루에 두 번씩 고민한다. 어시스턴트들에게 NFT 비즈니스를 시작했다고 말하고 도움을 받으면 어떨까? 아니, 일단 트위터와 인스타그램에 ‘내가 익명 씨다’라고 밝히는 건 어떨까? 마치 래퍼 스눕독이 (아무도 물어보지는 않았지만) 트위터에 자기가 NFT 컬렉터 @CozomoMedici라고 한 줄 메시지를 올린 것처럼. 그런데 스튜디오 어시스턴트들이 날 이상하게 여기진 않을까? 그렇지 않아도 스튜디오를 ‘공장 돌리듯’ 운영한다고 수군대는 미술계 동료들은? 혹시나 내 작품에 진지한 비평을 써주었던 비평가들이 내게 등을 돌리면 어쩌나. NFT 비즈니스를 그만두기엔 이미 너무 깊숙이 들어와버렸다. 얼마 전에는 해외의 가상 자산 거래소에서 협업을 제안받았고 (긴 영어 이메일이라 아직 내용을 파악 중이다), 디스코드 채널에서는 유명 브랜드의 마케팅 담당자인 것이 분명한 열성 회원이 잊을 만하면 이것저것 캐묻는 메시지를 남기고 있다. 답을 하는 것만으로도 지쳤는데, 그렇다고 답을 하지 않으면 커뮤니티 관리에 흠이 될 것 같았다. 여기서 끝이 아니다. ‘메타 권총 보이’ 세계관에선 총 1000명의 총잡이가 존재하는데, 아직까지 총잡이 픽셀 아트는 400개밖에 민팅하지 못했다.

그런데 익명 씨가 한 가지 깜빡한 게 있었다. 최근에 탈중앙화된 파일 서버인 IPFS에 디지털 이미지를 하나 올리고 이 파일 주소를 담은 NFT를 민팅했는데, 이미지 파일의 메타데이터에서 ‘노강수의 맥북 프로’라는 기기 이름을 지우지 않았던 것. 어시스턴트들이 퇴근한 뒤 밤에만 NFT 활동을 하다 보니 정신이 없었던 탓이다. 원래 하던 그림 작업도 해야지, NFT로 민팅할 픽셀 아트도 만들어야지, 유럽 시간이나 미국 시간에 맞춰서 디스코드 채널에 공지도 올리고, 메시지에 답변도 해줘야지, 실수 없이 제정신으로 지낸다면 그게 외려 정상이 아닌 상황이다. 10년이 넘게 걸려 쌓아온 현실 세계에서의 인지도에 비하면, 불과 몇 달 만에 만들어낸 가상 세계에서의 부와 명예는 실로 엄청났다. 민팅한 NFT가 판매될 때마다, 스튜디오 운영비 한 달치만큼의 가상 자산이 쌓였다. 게다가 NFT 재판매가 이뤄질 때마다 스마트 컨트랙트로 설정해둔 수수료까지 쌓이니, 돈에 있어서만은 냉철하다는 평가를 받는 그도 스스로를 제어하기 어려웠다. 스마트 컨트랙트 내역을 열어서 IPFS에 올려둔 ‘원본’ 이미지 링크를 찾아 파일을 내려받은 뒤 메타데이터까지 확인하는 사람이 있기는 할까? 요 근래 수면이 무척 부족해 보이는 노강수 작가가 틈만 나면 코인 시세를 확인하는 모습이 어딘지 모르게 미심쩍다고 생각하던 어시스턴트 한이정 씨를 제외하면.

WHO’S THE WRITER?

박재용은 번역가이자 통역사이고 독립 큐레이터로 전시를 기획한다. 가끔 자신만의 취향을 담을 바이닐 레코드 리스트를 작은 전시 공간에서 틀기도 한다는 건 비밀.

Credit

- EDITOR 박세회

- WRITER 박재용

- ILLUSTRATOR MYCDAYS

- ART DESIGNER 김동희

MONTHLY CELEB

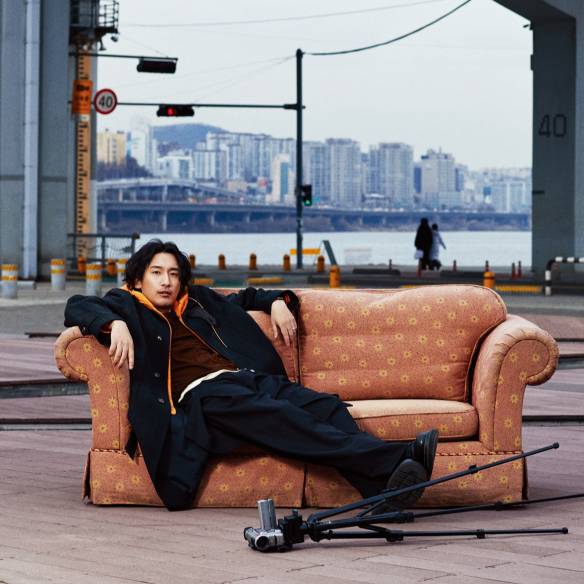

#카리나, #송종원, #채종협, #롱샷, #아이들, #제노, #재민

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식