LIFE

조각이라는 괴물 : 동시대 미술에서의 조각에 관하여

조각은 얼마 전부터 그 모습을 바꿔가며 외연을 확장해가고 있다. 한국 현대미술에서 가장 중요한 장르 혹은 <br/>미디엄으로 떠오른 그 조각은 지금 어떤 질문을 던지고 있는가?

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

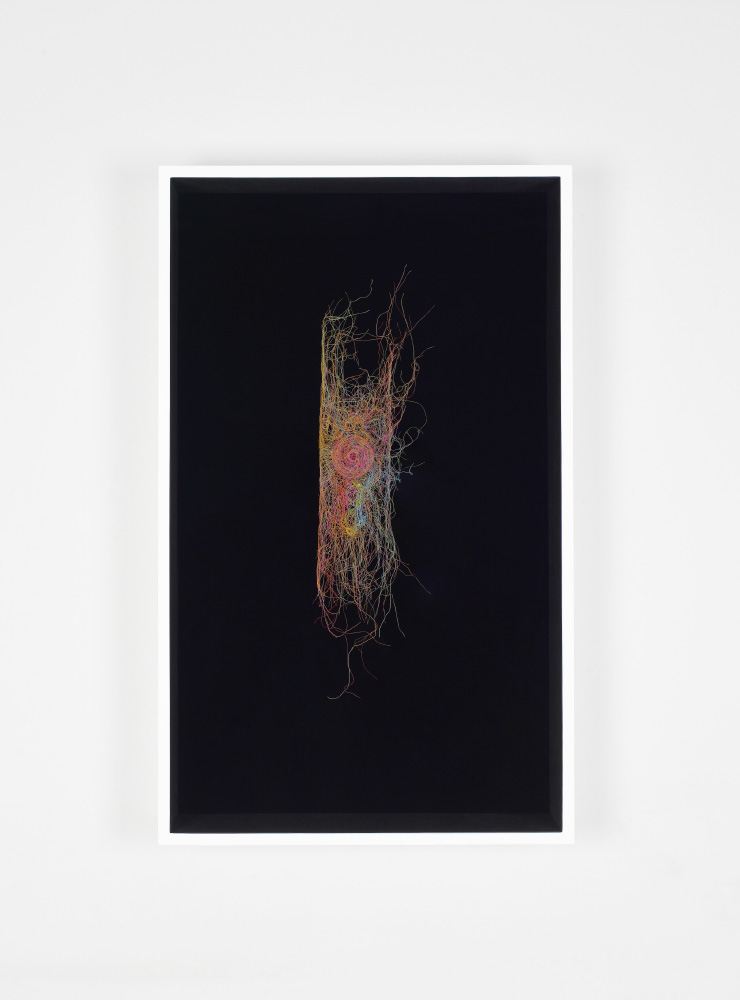

서도호, ‘ScaledBehaviour_runOn(doorknob_11.1.1)’, 2022, polyester thread, resin, 108.5x66x12.2cm. © Do Ho Suh. Courtesy the artist and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul, and London. Photo by Jeon Taeg Su.

얼마 전 한국에서 첫 개인전을 마친 톰 삭스의 최근작은 평면이다. 자신이 창조해 NFT로 판매한 로켓 형상의 조합을 그린 꽤 거대한 페인팅인데, 톰 삭스는 기자간담회에서 몇 번이고 “나는 조각가고, 내가 만든 모든 것은 조각”이라며 “내가 그린 그림도 조각”이라고 말했다. 뭐지? 그냥 우기면 다 조각이 되는 건가? 최고은 조각가에게 물었더니 “정말 미니멀리즘적인 자세네요. 자신의 그림은 오브제라는 거죠”라고 답했다. 누군가는 이를 말장난이라 할 수도 있다. 그림은 그림이고 조각은 조각이다. 그러나 자신이 만드는 것을 조각이라 여기는 것과 입체 회화 혹은 설치라 생각하고 만드는 것 사이에는 큰 차이가 있지 않을까? 강남 스타일이라 적힌 거대한 동상도 조각이고, 톰 삭스의 로켓 그림도 조각이고, 서도호가 가느다란 레진 다발로 빚어낸 조형도 조각이다. 그러니까 대체 조각이란 무엇인가? 조각을 물성을 가진 입체 조형으로 정의하면 원론적으로는 이런 주장까지 가능하다. “모든 회화는 조각이다.” 아무리 얇다 한들 종이도 두께를 가지고 있고, 현미경으로 자세히 보면 부피가 있다. 페인팅은 말할 것도 없다. 물성을 가진 완벽한 평면은 개념상으로만 존재할 뿐 모든 평면은 결국 입체다. 그렇게 생각해보니, 조각이란 마치 모든 것을 집어삼키는 괴물과 같은 것이 아닌가? 학부 때 꽤 진지하게 러시아 소설에 대해 공부한 적이 있다. 당시 우리 교수님은 소설을 ‘괴물’이라 칭했다. “일기를 쓰고도 소설이라고 하면 소설이 되고, 편지를 쓰고도 소설이라고 하면 소설이 된다. 이론상 글로 만든 거의 대부분의 것을 소설이라고 우기면 소설이라고 할 수 있다.” 대략 이런 말이었다. 아트의 영역에선 마치 조각이 그렇다. 조각이라는 괴물은 대체 무엇이란 말인가?

이제는 이런 질문을 던져볼 만하다. 누가 뭐래도 조각은 지금 한국에서 가장 뜨거운 미디엄이기 때문이다. 열리고 있는 전시들만 봐도 그렇다. 일민미술관에선 현재 세대를 건너 대화 중인 두 조각가 권오상과 최하늘의 전시 <나를 닮은 사람>이 열리고 있다. 지난 6월 9일부터 8월 15일 사이에는 서울시립 북서울미술관에선 전시 <조각충동>이 열렸고, 그보다 조금 앞선 5월 28일부터 7월 17일까지 하이트컬렉션에서는 12인의 조각가가 참여한 전시 <각>이 열렸다. 전시가 살피는 현상 역시 비슷하다. 하이트컬렉션은 전시 도록에서 매우 명확하게 적었다. “‘동시대 미술에서 조각이란 무엇인가?’라는 질문에 대한 작가들의 개별적인 입장과 해석을 살펴본다.”

최하늘, ‘C1’, 2022, FRP, 90x30x170cm.

조각가들이 무엇과 어떻게 싸워왔는지 그 맥락을 이해하지 않으면 권오상 등의 작품이 가진 의미가 도드라지지 않기도 한다. “과거 한국에서 조각이라고 하면 망치와 정을 든 석공을 생각했죠. 지금도 그런 경우가 있고요.” 최고은 조각가의 말이다. 거대한 작업장에서 수명 혹은 10여 명의 어시스턴트와 기중기 등의 기계로 다루지 않으면 작품을 완성할 수 없었던, 석공과 철공의 시대를 이해하지 않으면 사진을 프린트한 종이 140장을 이어 붙여 완성한 흉상이 가진 의미가 직접적으로 와닿지 않는다. “유럽 광장에 있는 조각상들을 생각해보세요. 발목 부분에 다양한 여러 디테일이 있지요. 그게 다 무게를 지탱하기 위해 나온 형태들이거든요. 조각은 오래전부터 ‘세우기’ 위해 중력과 싸워왔어요. 그래서 표면과 가벼워 보이게, 혹은 가뿐해 보이게 만드는 것이 새로움의 요소이기도 했지요.”

근대 조각에 대한 이해로 새롭게 보이는 작품도 있다. “조각은 근대까지 오랜 세월 동안 기념비였어요.” 윤 큐레이터가 말했다. 기념비 시대의 조각이란 광화문의 이순신 장군이고, 세종대왕이며, 코엑스 앞의 강남 스타일이다. 나는 최하늘의 조각에서 새로운 기념비의 모습을 본다. 근대의 기념비는 언제나 서사에 묶인다. 이순신은 명량에, 세종대왕은 집현전에, 강남 스타일은 유튜브 조회수 신화에 묶여 있다. 최하늘의 기념비는 다르다. 그 자체로 서사에서 독립적이고, 그 재료는 영구성을 추구하지 않는다. 3D 프린팅을 위한 원본이 존재한다는 점에서 일회적이며, 그래서 현대를 살짝 지나친 듯 미래적이다. 물론 기념비의 모습만 보여주는 것은 최하늘의 스타일이 아니다. “최 작가는 기성 작가들의 작업을 본인이 전유해 영리하게 이용합니다. 이번 권오상 작가와의 2인전 <나를 닮은 사람>을 보면 권오상의 방법론을 가져와 융화하려 하죠. QR코드로 찍었을 때 조각 모양을 한 필터가 튀어나오는 작업도 있고, 자신의 개인전에선 평면에 프린팅한 깃발 비슷한 형태를 벽에 붙여두고 이를 조각이라 칭하기도 하지요. 최하늘은 최근 조각을 둘러싸고 벌어지는 논의에 있어 젊은 조각가들의 태도를 대표한다고 볼 수 있습니다.”

이 모든 중심에는 젊은 예술가들이 자신을 조각가라 칭하기 시작한 흐름이 있다. 몇 년 전 정서영 작가의 바라캇 컨템포러리 전시를 취재했을 때 갤러리 측에서 기사에서 단 하나 수정해달라며 요청한 것이 있었다. 바로 정서영 ‘조각가’라는 사실을 똑바로 명시해달라는 요구였다. 윤 큐레이터는 “가장 큰 변화는 스스로를 조각가라 칭하는 젊은 작가들이 많아졌다는 사실”이라며 “2000년대에는 스스로 조각가라는 정체성을 가지고 조각이라는 매체를 탐구하는 작가는 상대적으로 잘 보이지 않았다”고 말했다. 최하늘 작가는 <에스콰이어>에 서면을 통해 “2000년대 이후에도 조각가들이 존재했지만, 설치를 병행하는 일부 작가들에 의해 조각과 설치미술의 구분이 모호해졌다”라며 “사람들이 조각과 설치를 혼동하기 시작한 것 역시 이때부터다. 꽤 긴 시간에 걸쳐 용어의 혼선이 이어졌다”라고 이야기했다. 그러나 이제는 스스로를 조각가라 칭하는 현대미술가들이 많아졌다. 이 흐름이 조각을 어떤 길로 인도할지는 알 수 없다. 앞서 언급한 전시 <각>을 기획한 신지현 큐레이터는 동시대 조각에 대해 단정적인 코멘트를 남기는 걸 주저하며 답했다. “지금 동시대 조각이 어떤 질문을 던지는지는 단정할 수 없으나, 복잡한 현상과 상황이 벌어지고 있다고는 생각합니다.” 조각이 2000년대부터 시작된 긴 공백기를 지났다. 두 눈을 뜨고 지켜보면 꽤나 흥미로울 것이다.

Credit

- EDITOR 박세회

- PHOTO 리만 머핀

- 일민미술관/권오상/최하늘

- 아마도 예술공간/최고은

- 나씽스튜디오/최고은

- ART DESIGNER 최지훈

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식