종교 건축의 지향점, 그리고 오늘.

교회와 건물 사이의 차이는 어디에서 오는가? 종교 건축의 지향점은 무엇이며, 오늘날에도 그것은 과거와 동일한가? 건축가 이정훈이 말하는 종교 건축의 역사, 그리고 오늘.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

제단의 건축학

」

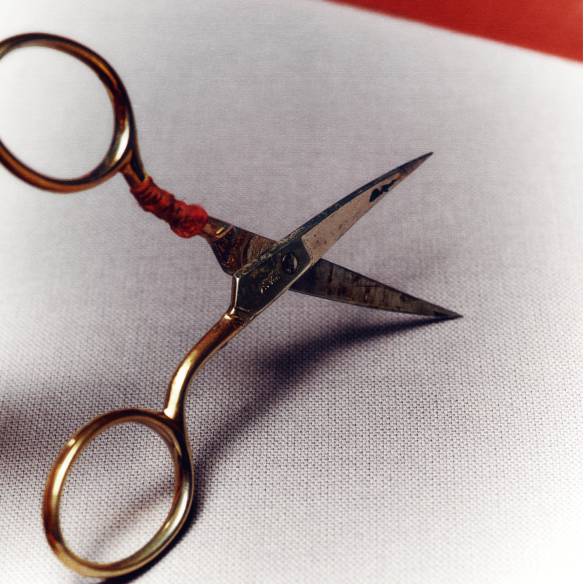

ⓒ Helene Binet 브라더 클라우스 교회 내부에서 올려다본 천장 형태. 나무를 원뿔형으로 쌓아 거푸집을 만들고 그 위에 콘크리트를 쌓은 후 내부의 나무를 태우는 독특한 방식으로 만들었다.

빛은 영적인 공간을 생성하기에 가장 유용한 재료였다. 빛은 공간의 외부와 내부를 구분 짓고 공간감을 부여한다. 그리고 일상적인 주거의 틀에서 만나는 빛과는 다른 차원의, 극적인 공간감으로 내부화한 빛은 그 무엇보다도 신성한 감흥을 불러일으킨다. 그리스의 신플라톤주의자 플로티노스의 이념이 중세의 아우구스티누스(가톨릭 교회의 이론적 기초를 다진 철학자)에 큰 영향을 끼쳤듯 종교 건축의 이념은 당대 종교 철학의 교리와 더불어 성장했다. 교회당 내부의 빛은 신의 재현이자 가르침을 상징하는 요소였고, 그걸 전달하는 유리의 패턴과 이미지는 스토리로 형상화되었다. 순수 기하학으로 구성된 로마네스크 양식의 두꺼운 벽은 둔탁하지만 깊이 있는 빛으로 신의 가르침을 전달했다. 반면 고딕 양식은 첨두 아치와 플라잉 버트레스 등 진일보한 건축 기술로 높고 얇은 벽을 세워 좀 더 양적으로 풍요로운 빛을 구현할 수 있었다. 빛의 성격에서 큰 차이가 났을뿐더러 스테인드글라스의 다채로운 스토리로 신의 메시지를 전달할 수 있게 된 것이다. 이렇듯 빛은 공간에 따라 한없이 자애롭거나 때로는 어머니의 품처럼 온화했고, 또 어딘가에서는 매서운 가르침이 되었다. 교리의 효과적 전달을 위한 건축의 시작점이 되었던 것이다.

ⓒ Helene Binet 독일 메헤르니히의 브라더 클라우스 교회 전경. 자신의 밀밭에 기도실을 세우고 싶다는 한 농부의 말에 페터 춤토어는 설계비도 받지 않고 21세기 종교 건축의 최고 걸작을 만들었다.

ⓒ Simone Bossi 건물 전체를 가로지르는 일직선의 틈이 특징인 이탈리아 볼로냐의 회개한 도둑의 교회. 건축 과정에 교도소 수형자들이 참여했다.

내년 경기도 화성에 완공 예정인 남양성모성지 성당은 좀 더 지형의 맥락을 기반으로 한다. 기존 대지의 지형학적 맥락을 두 개의 탑으로 형상화하고, 그에 따라 공간적 의미를 부여한 것이다. 사선 형태로 구축된 내부의 목재 루버 유닛들은 자애롭고 온화한 빛으로 내부를 압도한다. 거장 건축가 마리오 보타의 디테일은 빛을 이리저리 굴절시키며 새로운 공간의 조합을 만들어내고, 일상에서 볼 수 없는 빛의 감성을 구현한다. 지형의 해석에서 출발한 건축 형태는 다시 건축가의 감성으로 재해석되고, 이내 종교적 가르침으로 구현되는 것이다.

최근 완공된 광화문 새문안교회 역시 입지적 맥락과의 조응 측면에서 종교 건축의 가능성을 확장한다. 모태의 품으로 형상화된 외부의 곡면 볼륨이 대형화된 한국 교회 건축의 원형에 대한, 그리고 도시적 맥락 안에서의 교회 구축 방식에 대한 질문을 던지게 만드는 것이다. 대형화와 도시화라는 한국적 특수성 속에서 교회 공간이 어떻게 확장하고 진화해야 하는지 그 해결책을 제안한 건축물이라 할 만하다.

ⓒ Adjaye Associates 아브라함 가족의 집을 구성하는 세 건물의 내부 설계안. 기독교 교회(church), 이슬람 사원(mosque), 유대교회당(synagogue)이 하나의 단지를 이루는 형태다.

빛과 기하학에 대한 종교 건축의 다채로운 시도 중에서도 최고 걸작 하나만을 꼽으라고 한다면 아마도 많은 건축가가 페터 춤토어의 ‘브라더 클라우스 교회(Brother Klaus Field Church)’를 꼽을 것이다. 나도 그중 하나다. 이 교회는 아마도 세상에서 가장 작은 규모의 종교 건축물에 속하겠으나 그 속에 깃든 과정과 의미, 이를 해석하는 건축가의 관념은 그 어떤 거대 프로젝트보다 감동적이다. 내부의 거친 패턴은 거푸집으로 사용한 원목을 태워 만든 것으로, 상부에서 떨어지는 빛과 어우러져 내부에 강렬한 질감을 만든다. 비록 그 정체는 그을음과 구멍으로 쏟아지는 소박한 햇빛이지만 다른 어떤 공간보다도 강렬하게 성찰의 메시지를 전달하는 것이다. 교회 사방으로 광활하게 펼쳐진 농촌의 일상적인 풍광은 농부들이 쌓아 올린 교회의 콘크리트 켜로 인해 한층 새로운 의미를 지닌다. 모든 것을 비워냈을 때 비로소 얻을 수 있는 지극한 아름다움이란 바로 이런 것이 아닐까?

종교 건축은 시대 이념의 변화에 맞춰 적극적으로 진화해왔다. 때로는 건축 구조의 혁신을 이끌어왔으며, 때로는 이상적 관념에 대한 새로운 해석을 내놓았다. 빛과 기하학이라는 물리적 수단을 통해 지극한 교리를 공간으로 구현해온 것이다. 특히 21세기의 종교 건축은 하나의 양식으로 묶이기보다 각 지역적 특성과 이념에 맞게 다양한 방식으로 구축되는 특징이 있다. 종교 건축이 기술적 진화의 첨병이던 시대를 지나, 이제는 건축 기술이 구현한 다양한 공간성이 교리에 대한 독창적인 해석을 가능하게 만드는 것이다. 신성과 인간을 연결 짓는 공간에 대한 고민. 어쩌면 건축은 여기서 시작되어 여기서 끝나는 건지도 모른다.

Credit

- EDITOR 오성윤

- WRITER 이정훈

- ART DESIGNER 주정화

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!