FOOD

사진 판매 플랫폼 <더 스크랩>의 마지막 실험

사진 판매 플랫폼 <더 스크랩>의 마지막 행사에 갔다. 사진집 두 권을 사서 한 권을 두고 왔다. 5명의 기획자와 마주쳐, 그간의 질문에 걸맞은 답을 얻었는지 물었다. ‘사진은 무엇인가?’ ‘사진은 더 나은 방식으로 소비될 수 있는가?’ ‘오늘날 사진은 무슨 일을 할 수 있는가?’

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

사진을 팔았네

」

<더 스크랩> 4회에서 구매한 사진집. 전시된 1000장의 작품 중 10장의 이미지를 고르면 그 자리에서 출력해 사진집으로 만들어주는 형식이었다.

<더 스크랩>은 사진 판매 플랫폼이다. 동시에 대안 사진 전시회이자 행사 자체가 질문으로 작동하는 일종의 퍼포먼스이기도 하다. 질문의 요체는 오늘날 사진이 유통되고 소비되는 방식이다. 사진은 (대부분의 경우) 무한히 복제할 수 있다는 속성을 띠지만, 오늘날 제도권에서는 작품 판매를 위해 그 복제와 출력을 제한한다. 해당 이미지를 특정 판형과 포맷으로 몇 장 인화할 것인지, ‘에디션’을 약속하고 그로 인해 생겨난 희소가치로 거래하는 것이다. 이런 시스템은 미술 시장을 넘어 사진가가 사진을 촬영하는 방식이나 대중이 사진 작품을 감상하는 방식에도 영향을 끼쳤다. “개인적으로는 ‘사진다운’ 행사를 만들고 싶었어요. 분명 사진이라는 매체만이 줄 수 있는 경험이 있는데, 제 시각으로는 사진이 사진답게 유통되고 있는 것 같지 않았거든요.” 홍진훤 기획자의 설명이다. 그는 전시 공간 ‘지금 여기’를 함께 운영해오던 김익현 기획자를 비롯 마음 맞는 사진가, 작가, 기획자 12명과 함께 2016년 <더 스크랩>을 시작했다(누가 주축이 되었다고 말하기는 어렵다. 2회부터 <더 스크랩>을 이끌고 있는 기획자는 그중 5명이다). 행사의 요지는 100여 명의 작가에게서 작품을 10장씩 받고, 작품명과 작가 이름, 배경 설명을 모두 지운 채 진열해 판매하는 것이다. 관람객은 1000장의 이미지를 오직 눈으로만 분별해 골라야 한다. 작가와 작품 설명은 구매에 포함되는 작업 노트를 통해서, 오직 구매한 작업에 한해서만 알 수 있다. 5장에 3만원, 10장에 5만원. 김익현 기획자의 말마따나 작품 가격이 ‘충무로에 가서 아무 이미지 파일이나 주고 출력하는 것보다’ 저렴한 셈이다. 3회째부터는 아예 전시장에 프린터를 가져다 놓고 주문받은 작품을 출력했다. 판매 실적과 무관하게 총수익을 100명의 작가에게 균등 분배한 것 역시 특기할 만한 점이다. 또 하나의 질문으로 이해할 수 있을 것이다. 현행 유통 방식이 사진 예술의 문법에 끼쳐온 영향에 대한.

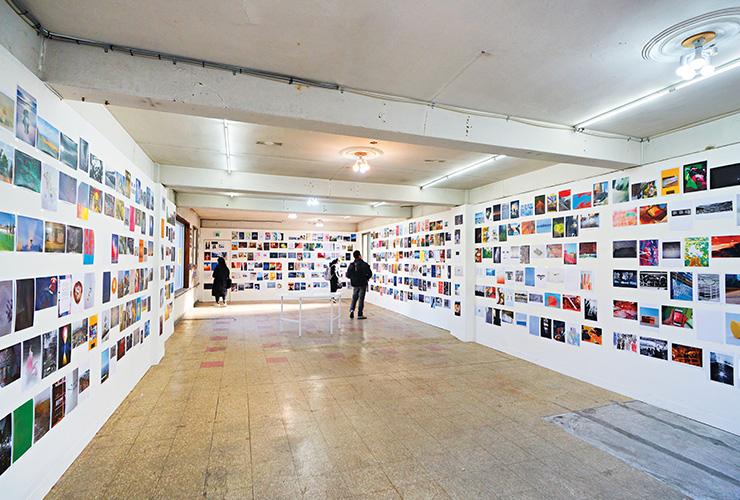

전시실 모습. ‘레넌 벽(Lennon Wall)’을 콘셉트로, 이미지로 벽을 채우는 큐레이션을 선보였다.

한계도 있었다. 5명의 기획자는 공공연하게 그 표현을 썼다. 다양한 ‘한계’를 마주했다고. 일단 수익성이 없었다. 많은 작품이 팔렸다고는 하나 애초에 관람객의 참여를 권장하려고 극도로 낮춘 문턱 때문에 매출은 극히 낮았다. 100분의 1로 나누고 보면 작가에게 돌아가는 돈은 ‘참여 사례비’ 수준이었다. 기획자들은 무급으로 일하다시피 했고, 심지어 행사를 위해 돈을 갹출하기도 했다. 플랫폼에만 과도하게 쏠리는 관심은 참여 작가들에 대한 부담감으로 작용했고(아카이브 룸을 도입하는 등 나름의 개선을 하긴 했으나), 대기업에서 <더 스크랩>의 콘셉트를 훔친 상설 매장을 여는 사건도 있었다. 무엇보다 큰 한계는 다섯 사람이 비즈니스맨이 아니라 기획자이자 작가라는 것이었다. “행사 중 무리한 요구를 하는 분들을 마주치곤 했어요. 이게 정말 팝업 스토어 같은 거고, 우리가 물건을 파는 사람들이라고 생각한 거죠. 특정한 경험을 선사하고자 하는 미술 행사가 아니라요. 계속 이어지면 오해를 하는 사람도 생기겠더라고요. ‘이 가격에 사진 작품을 살 수 있구나’ 하고. 출구 아닌 출구를 만들어야 한다고 생각하게 된 거예요.” <더 스크랩>을 끝내는 이유에 대한 김익현 기획자의 설명이다. 어조에 비애의 기색은 묻어나지 않았다. 어떤 질문은 답을 바라고 던져지는 게 아니다. 기획자들은 <더 스크랩>을 준비하는 매회 그 회차가 끝일 거라고 생각했고, 이제 정말로 멈추기로 한 것이다. 더 이상 질문 형태를 크게 바꿀 수 없다고 느꼈을 때, 질문이 사람들에게 가닿는 유효성이 전과 같지 않다고 느꼈을 때.

다만 마무리는 필요했다. 그간 <더 스크랩>에 참여하고 찾아와준 사람들을 위해서. 같은 일을 반복하는 걸 끔찍이 싫어하는 다섯 기획자는 피날레에 걸맞은 변화가 무엇일지 고민했다. 그리하여 이야기는 다시 김주원 기획자의 표현으로 돌아간다. ‘전단지 같은 질감’. 매회 다양한 실험을 하기는 했으나, 대체 이들은 왜 대단원에 이르러 굳이 전단지(정확히 옮기자면, ‘전단지’라고 말한 후 ‘찌라시’라고도 덧붙였다)의 질감을 추구한 것일까? 이번 행사에 추가된 또 하나의 질문은 이랬다. ‘사진은 무슨 일을 할 수 있는가?’ 이들은 작품을 사진집 형태로 만들기로 했고, 주문받은 책을 두 권 출력해 한 권을 홍콩 시민에게 전달하기로 했다. 주문자의 서명을 받아, 연대와 응원의 의미로. 참여 작가들에게도 홍콩 시민들이 당면한 문제를 생각하며 작품을 골라달라고 했다. 그리하여 4회 출품작의 면면은 그 어느 때보다 다양한 범주를 넘나들었다. 그래픽 작업, 일러스트, 텍스트 파일, 게임 화면 캡처… 심지어 아무 형상도 없는 백지도 있었다. “확실히 이번 회에는 선택되는 사진의 종류도 많이 달랐던 것 같아요. 예전처럼 사진을 고르고 사고 소장하는 경험만이 중요한 게 아니었으니까요. 보내는 것이 더 중요하니까. 은연중에 ‘전달하고 싶은’ 사진을 많이 골랐던 거죠.” 안초롱 기획자의 설명이다. 행사장 곳곳에는 홍콩 사태에 대한 외신 기사나 홍콩 독립 언론 텔레그램 계정으로 연결되는 QR 코드가 숨겨져 있기도 했다. 줄곧 <더 스크랩>의 음악 작업을 도맡아온 헬리콥터 레코즈 박다함 대표는 이번에 광둥어로 된 노래를 많이 택했다. 트랙 중에는 홍콩의 시위 현장 소리를 담은 파일도 있었다.

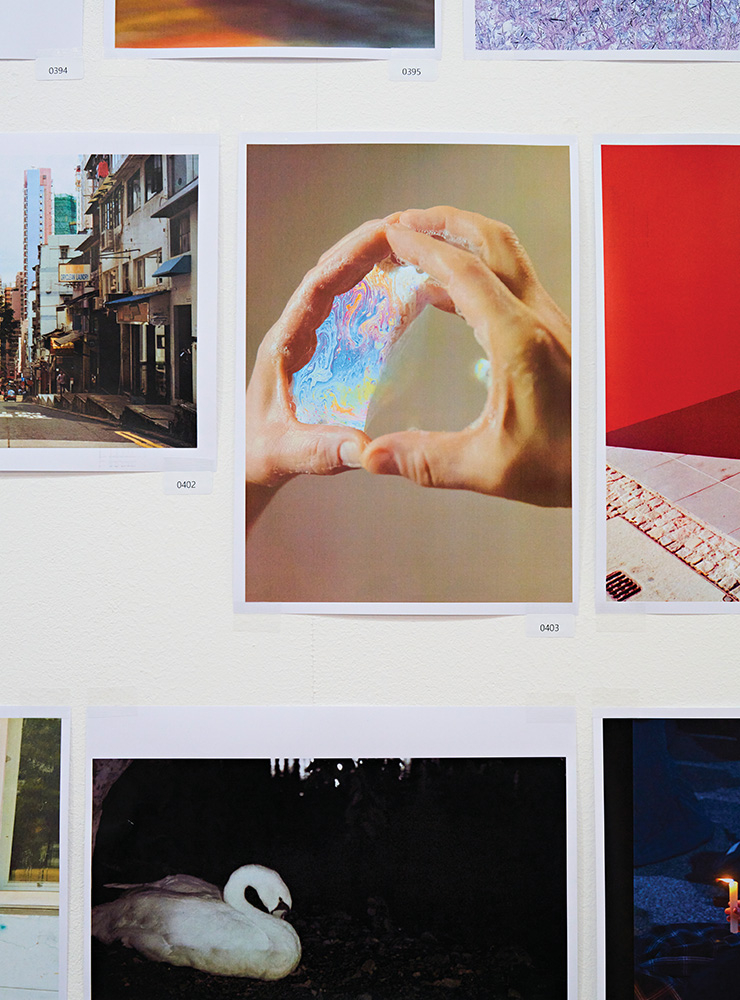

그래픽 작업, 일러스트, 텍스트 파일, 캡처 화면까지, 4회에는 역대 가장 폭넓은 사진이 출품되고 판매되었다.

Credit

- EDITOR 오성윤

- PHOTOGRAPHER 신규식

- DIGITAL DESIGNER 이효진

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식