LIFE

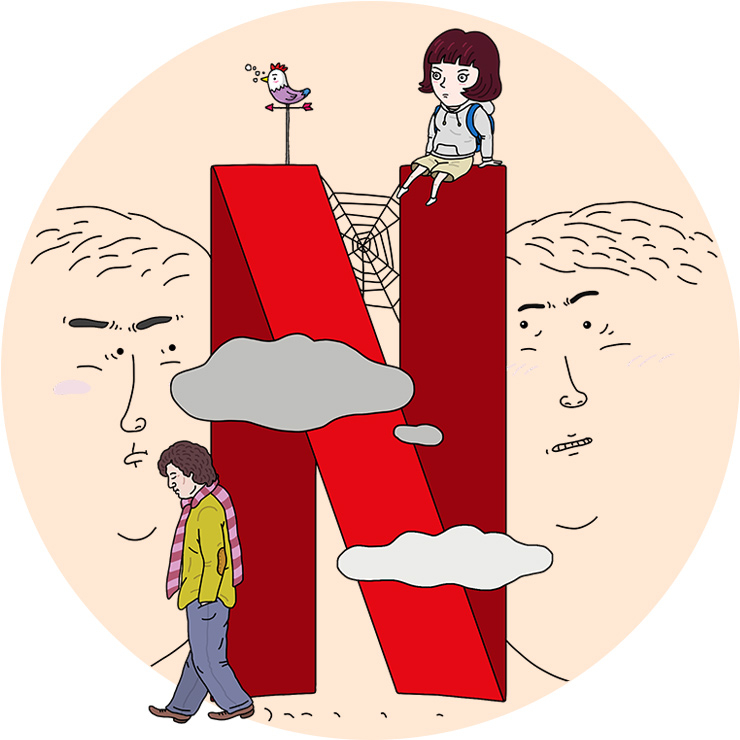

넷플릭스 오리지널은 어쩌다 '노잼'이 됐나?

간단하다. 이건 넷플릭스 오리지널 영화들은 왜 기대만큼 재미가 없는가에 대한 이야기다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

넷플릭스 오리지널은 어떻게 ‘노잼’이 됐나?

」

그걸 알기 위해서는 넷플릭스 오리지널 영화의 짧은 역사를 언급할 필요가 있다. 넷플릭스는 오랫동안 영화보다는 시리즈에 집중했다. <하우스 오브 카드>, <오렌지 이즈 뉴 블랙>, <나르코스>는 정점이었다. 사실 넷플릭스의 초기 성공을 증명하는 이 세 시리즈는 전통적인 TV 스튜디오들과 합작으로 만든 것이었다. 어쨌든 이런 시리즈의 성공과 함께 넷플릭스 사용자는 기하급수적으로 늘었다. 넷플릭스는 자신감을 얻었고 경험을 얻었고 무엇보다도 자본을 얻었다. 진짜 ‘오리지널’을 만들 때가 온 것이다.

넷플릭스 오리지널 영화가 본격적으로 사람들의 입에 오르내리기 시작한 건 2016년부터였다. 넷플릭스는 로맨틱 코미디 <키싱 부스>, 스티븐 킹의 소설을 원작으로 한 <제럴드의 게임> 등 오리지널 영화를 만들었다. 극장용 영화보다는 조금 허술하지만 영화를 처음 만드는 OTT 서비스로서는 꽤 볼 만한 작품들이었다. 2017년 들어 넷플릭스는 할리우드 영화만큼 제작비를 투여한 대작 오리지널 영화들을 만들기 시작했다. 데이비드 고이어가 연출하고 윌 스미스가 출연한 SF 액션 영화 <브라이트>와 봉준호의 <옥자>, 샌드라 불럭 주연의 재난 영화 <버드 박스>는 엄청난 홍보와 함께 공개됐고 모두 화제를 모았다. 바야흐로 모두가 넷플릭스를 보는 시대가 개막했다.

넷플릭스는 두 가지 전략을 구사하기 시작한다. 오스카를 받기 위한 예술영화와 가입자 수를 늘리기 위한 블록버스터를 동시에 만들기 시작했다. 전자는 큰 성공을 거두었다. 2018년 공개된 알폰소 쿠아론의 <로마>는 극장 개봉을 하지 않고도 오스카 작품상 후보에 올랐다. 스티븐 스필버그 같은 유명 감독들이 넷플릭스 영화는 극장용 영화와 다르다고 불평했지만 시대는 이미 넷플릭스 편이 되기로 결심했다. <로마>의 성공으로 넷플릭스는 거대한 노를 얻었다. 넷플릭스는 다른 할리우드 제작사들이 모두 거절한 마틴 스코세이지의 3시간 30분짜리 <아이리시맨>에 1억6000만 달러를 투자했다. 그리고 또 오스카 후보에 올랐다. 노아 바움백의 <결혼 이야기>와 데이비드 핀처의 <맹크>, 에런 소킨의 <트라이얼 오브 더 시카고>는 오스카용 예술영화 분야에서 넷플릭스의 성공을 증명하는 무기가 됐다.

여기서 우리는 민감한 질문을 던질 수 있을 것이다. <아이리시맨>은 스코세이지의 역사에 길이 남을 영화 중 한 편이 될 수 있을까? <맹크>와 <트라이얼 오브 더 시카고>는 핀처와 소킨의 최고작인가? 글쎄. 나는 이 영화들이 코로나 팬데믹 없이 오스카 후보에 대거 오르는 일은 벌어지지 않았을 거라고 생각한다. 더 큰 문제는 블록버스터들이다. <옥자>는 즐거운 영화지만 봉준호 커리어에 있어서 대표작으로 꼽을 만한 영화는 결코 아니다. 2018년 이후 넷플릭스는 1억 달러에 가까운 엄청난 제작비를 투여한 블록버스터들을 줄줄이 내놨다. 그러나 극장용 블록버스터와 차단된 영화광들을 만족시키지 못했다. 특히 마이클 베이의 <6 언더그라운드>는 시대에 뒤처지기 시작한 한때의 블록버스터 거장이 제작사의 통제 없이 2억 달러의 예산을 얼마나 방만하게 낭비할 수 있는지에 대한 케이스 스터디나 마찬가지였다. 극장에서 개봉했더라면 역사상 손해를 심하게 본 영화 중 하나로 길이 남았을 것이다.

그래서 대체 문제가 뭐냐고? 내가 생각하는 문제는 연출자들에게는 장점이다. 감독들이 말하는 넷플릭스의 장점은 ‘자유'다. 봉준호는 <옥자> 간담회에서 이렇게 말했다. “작가이자 연출자 입장에서는 창작의 자유, 최종 편집권이 제일 중요하다고 생각한다. 미국이건 프랑스건 이 정도 규모의 예산 통제권을 감독에게 모두 주는 경우는 거의 없다. 넷플릭스는 하기 싫은 것을 하게 하거나 하고 싶은 것을 못 하게 막은 적이 전혀 없었다”고 말했다. 이건 감독들에게는 꿈같은 일이다. 사실 스티븐 스필버그 정도의 감독도 할리우드에서는 최종편집권을 갖는 경우가 드물다. 그래서 우리는 편집권을 따내기 위해 영화사와 격렬한 전쟁을 벌인 감독들의 이야기를 종종 듣는다. 넷플릭스에서 그런 일은 일어나지 않는다. 그들은 당신에게 돈을 주고 마음껏 찍으라고 보장한다. 어쩌면 여기에 넷플릭스 영화들의 함정이 있을지 모른다.

어떤 감독들에게는 넷플릭스와 오리지널 영화를 만드는 것이 꿈일 것이다. 창작의 자유와 최종 편집권을 지켜낼 수 있기 때문이다. 게다가 영화의 흥행에 대해서 고민을 할 필요도 극장용 영화보다는 훨씬 덜하다. 넷플릭스 최초의 대작 오리지널 영화 중 한 편이었던 <워 머신>을 만든 데이비드 미쇼드 감독은 “넷플릭스와 영화를 만드는 건 저에겐 좋은 거래였어요. 흥행에 대해서 전혀 고민할 필요가 없었거든요”라고 말한 바 있다. 이게 문제다. 흥행에 대해 고민을 하는 것은 연출자에게도 중요한 임무다. 보다 많은 사람들이 내가 만드는 영화를 볼 수 있게 하는 것은 감독의 직업적 의무 중 하나다. 감독이 그걸 하지 못한다면 경험 많고 단호하고 감이 좋은 프로듀서가 보조해야 한다. 넷플릭스는 감독들에게는 더없이 훌륭한 배급사지만 훌륭한 프로듀서는 아니다. 감독들에게 수천만 달러 제작비를 던져주며 ‘마음껏 찍으세요'라고 말하는 전략만으로 디즈니, 워너, 소니가 팬데믹 이후 내놓을 영화들과 전면 승부를 벌이는 건 점점 힘들어질지도 모른다.

물론 넷플릭스 오리지널은 계속된다. <퍼시픽 림>의 기예르모 델 토로는 곧 넷플릭스와 <피노키오>를 내놓을 예정이다. 그는 “지난 10년간 <피노키오>를 만들기 위해 할리우드의 모든 제작사 문을 노크했지만 모두 거절당했지요. 그러나 알폰소 쿠아론과 <로마>를 만든 넷플릭스라면 가능할 거라고 생각했어요”라고 말했다. 기예르모 델 토로는 이미 <셰이프 오브 워터>로 오스카 작품상을 받은 바 있다. 넷플릭스는 그에게 무한한 예산과 창작의 자유를 줄 것이다. 이건 과연 이 영화를 10년간 거절한 전통적인 할리우드 제작사들의 패배가 될까? 아니면 넷플릭스가 이제는 오리지널 영화를 제작하는 방식을 바꾸어야 한다는 터닝 포인트가 될까?

Who's the writer?

김도훈은 글을 쓰는 사람이다. <씨네21>, <GEEK>과 <허프포스트>에서 일했고 에세이 <우리 이제 낭만을 이야기합시다>를 썼다.

Credit

- EDITOR 김현유

- Illustrator 이은호

- WRITER 김도훈

- DIGITAL DESIGNER 김희진

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식