LIFE

도쿄, 이카리 신지, 그리고 뉴 제너레이션

파이팅! 쫄지 말고 대충 쏴!

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

「

파이팅! 쫄지 말고 대충 쏴!

」

세컨드 임팩트 이후 지하에 생긴 제3 신동경시. 사도라는 정체불명의 적으로부터 도시를 보호하기 위해 UN군이 아니라 올림픽조직위원회와 국제올림픽연맹(IOC)이 커다란 ‘버블’(혹은 AT필드)을 씌운 채 치르는, 2021년의 2020 도쿄올림픽. 소독제를 바르고 마스크를 쓰면, ‘에바’에 오를 수 있는 걸까. PCR 검사 결과를 기다리던 2시간 동안 이카리 신지의 마지막 회 대사가 맴돌았다. 나는 누구인가(私はだれ)?

이카리 신지의 극 중 설정 나이는 2001년 6월 6일생이다. <신세기 에반게리온>의 배경이 2015년이었으니 열네 살이다. 하지만 애니메이션의 제작 시기(1995년)를 고려하면, 세기말의 어둠을 온몸으로 체화한 21세기 소년이 되는 셈이다. 2020 도쿄올림픽이 증명한 한국 스포츠의 변화는 ‘탈(脫)이카리 신지’로 정의된다. 한국 스포츠의 뉴 제너레이션은 더 이상 ‘내가 누구인지’를 고민하지 않는다. ‘나는 나’라는 자신감이 넘치고, 더 이상 ‘강한 타자(선진국, 강대국 혹은 사도)’를 반드시 넘어야 할 상대로 전제하지 않는다. 스포츠는 너를 이기는 것이 아니라 나를 넘어서는 일이다. 이카리 신지가 스스로의 몸에 둘렀던 AT필드가 사라졌다.

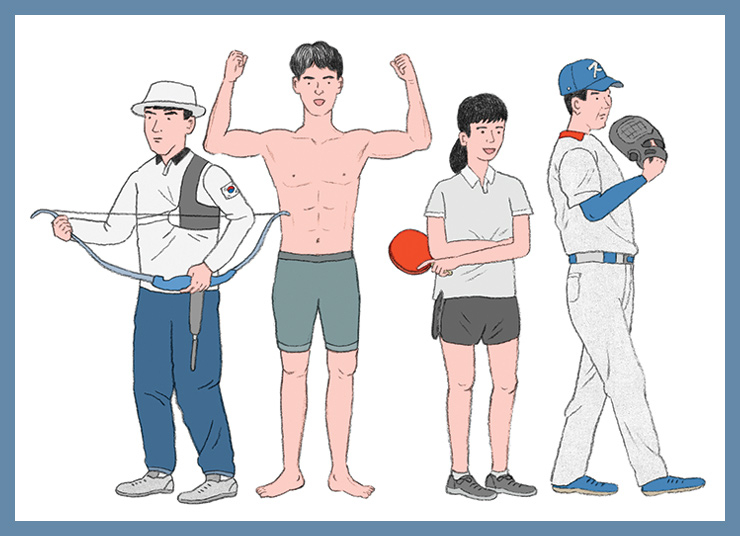

도쿄올림픽 최고 유행어는 양궁 선수 김제덕(2004년생)의 ‘파이팅’이다. 가까이서 들으면 가슴이 철렁할 정도로 우렁차다. 갑작스러운 흥 때문에 나온 게 아니다. 양궁 대표팀 박채순 총감독은 “기싸움을 위해 준비한 전략”이라고 했다. 마흔의 오진혁과 삼십대인 김우진에게 ‘파이팅’은 어울리지 않는다. 17세의 김제덕이 대표팀에 선발된 뒤 박 감독이 주문했다. “주눅 들어서 아기처럼 할 줄 알았더니 ‘파이팅’을 우렁차게 외치더라. 김우진이 ‘감독님, 얘 뭐예요’라며 놀랐다”고 했다.

안산(2001년생)은 3관왕에 올랐다. 여자 개인 준결승과 결승에서 모두 슛오프를 거쳤다. ‘한 발 승부’에서도 안산은 흔들리지 않았다. ‘지면 어쩌지’에 대한 고민을 하는 대신, ‘내가 할 수 있는 것’을 먼저 생각한다. 안산이 자주 하는 자기암시의 혼잣말은 “잘해왔고, 잘하고 있고, 잘할 수 있다”. 개인 준결승과 결승 슛오프 ‘한 발 싸움’ 때는 “쫄지 말고 대충 쏴”라고 스스로에게 말했다. 도쿄올림픽 이전, 올림픽에 나선 한국 스포츠의 감수성은 ‘상대적 위치’에 많은 게 걸려 있었다. 그리고 많은 것을 걸기도 했다. 2012 런던 올림픽 당시 박태환은 실격 사태를 딛고 은메달을 땄는데도 믹스드존 인터뷰 마지막 때 눈물을 흘렸다. 만약 예선의 실격 판정이 아니었다면, 운명이 바뀌었을까. 여자 펜싱 신아람이 피스트 위에 앉아 눈물을 흘렸던 것 역시 ‘잃어버린 1초’가 아니었다면, 운명이 바뀌지 않았을까. 마치 이카리 신지처럼 ‘이게 나의 운명인 걸까’. 그에게, 팬들에게, 감독에게, ‘나는 누구인가’.

이제 같은 질문은 타자가 아닌 내부로 향한다. 밀레니얼 스포츠 스타는 ‘나는 나에게 누구인가’를 먼저 고민하기 시작했다. 진짜 승리는 ‘너를 이기는 것’이 아니라 ‘나를 이기는 것’이 됐다. 김제덕의 파이팅이, 안산의 ‘쫄지 말고 대충 쏴’가 여기서 비롯된다. 상대가 못 쏴서 이기는 건 진짜 승리가 아니다. 대회 초반 양궁이 지나고, 다른 종목에서도 ‘나와의 승부’가 이어졌다.

황선우(2003년생)는 올림픽 수영 종목이 열리는 며칠 사이에 세계 수영계를 놀라게 했다. 물에 들어갈 때마다 신기록을 세웠다. 자유형 200m에서 한국 신기록을 세웠고, 준결승에서 100m까지 세계 신기록보다 빨랐다. 그 장면을 지켜보다 내 심장이 터지는 줄 알았다. 자유형 100m에서는 아시아 신기록을 갈아치웠고, 결승에 올랐다. 아시아 선수가 올림픽 자유형 100m 결승에 오른 건 65년 만이었다. 황선우는 메달을 따진 못했다. 200m 결승에서 초반 오버 페이스 때문에 7위를 했고, 100m 결승에서는 5위를 했다. 예전이었다면 200m 레이스 전략을 아쉬워했겠지만 황선우는 “전반 100m 49초대에 턴한 걸로 만족할래요”라며 웃었다.

여서정(2002년생)은 도마 여자 결승 1차 시기에서 자신의 기술 ‘여서정’을 완벽하게 성공시켰다. 1차 시기 점수 15.333은 결승 선수 중 가장 높은 기록이었다. 그렇게 환하게 웃는 여서정을 처음 봤다. 2차 시기는 더 쉬운 기술이었는데, 착지 때 뒤로 세 걸음 물러났다. 25년 전 아버지 여홍철의 2차 시기와 똑같은 실수였다. 당시 여홍철은 자신의 은메달에 아쉬워했지만, 딸의 동메달엔 목이 메었다. 여서정에게 ‘동메달이 혹시 아쉽지 않냐’고 질문한 건 ‘아재’스러운 짓이었다. 여서정은 “아뇨, 전 메달 딴 거에 너무 만족해요”라며 웃었다.

높이뛰기 우상혁(1996년생)은 조금 나이가 많지만 정서적으로 이들과 연결됐다. 2m 35cm라는 한국 신기록으로 4위에 올랐다. 무엇보다 긍정 에너지가 넘쳤다. ‘동메달을 못 따 아쉽다’고 말하는 대신 “가능성을 확인했으니 파리 올림픽에서 금메달을 따겠다”고 했다.

다이빙 3m 스프링보드 4위에 오른 우하람(1998년생)도 “올림픽 4등 자체가 영광이다. 리우 때 비해 순위와 실력이 많이 올라 기쁘다”고 말했다.

체조 마루운동에서 4위를 한 류성현(2002년생)은 “올림픽에서 여러 가지를 배웠다. 비틀기 동작 때 발이 꼬이면서 감점이 됐는데, 더 다듬어서 다음 대회 때 좋은 결과를 내겠다”고 했다.

주니어 역도 세계선수권대회 우승으로 ‘제2의 장미란’으로 주목받는 이선미(2000년생)는 87kg급 4위에 오른 뒤 “처음이라 긴장했는데, 좋은 선수들과 붙어봤으니 이제 긴장도 덜할 것 같다”고 말했다. 지금까지 이렇게 멋진 ‘4등’들은 없었다.

시대가 바뀌었다. 세기말 이전, 대한민국에는 이카리 신지들이 있었다. 언제 공습경보가 울릴지 모르는, ‘위협의 삶’을 살았다. 전쟁과 가난의 위협이 있었고, 경제 붕괴의 공포가 있었다. 생존은, 어떻게든 남들보다 위에 서는 것이었다. 올림픽은 생존 본능을 드러내고, 대리 만족하는 공간이었다. 사도와 싸워 이기는 것이었다. 도쿄올림픽은 한국 스포츠 대전환의 신호탄이다. 뉴 제너레이션의 삶은 거시적 측면에서 ‘공습경보의 공포’가 사라졌다.

미리부터 ‘쫄’ 필요도 이유도 없다. 그래서 ‘쫄지 말고 대충 쏨’으로써 더 흔들리지 않았다. 나를 이김으로써 더 큰 성취감을 얻는다. 그게 스포츠의 진짜 매력이다.

Who's the writer?

이용균은 야구로 세상의 모든 일을 설명할 수 있다고 믿는 ‘야구 환원론자’다. <야구의 인문학, 9>와 야구 미스테리 소설 <수상한 에이스는 유니폼이 없다>를 썼다. 경향신문에서 야구를 중심으로 스포츠

기사를 오래 써 왔다.

Credit

- EDITOR 김현유

- Illustrator VERANDA STUDIO

- WRITER 이용균

- DIGITAL DESIGNER 김희진

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식