FOOD

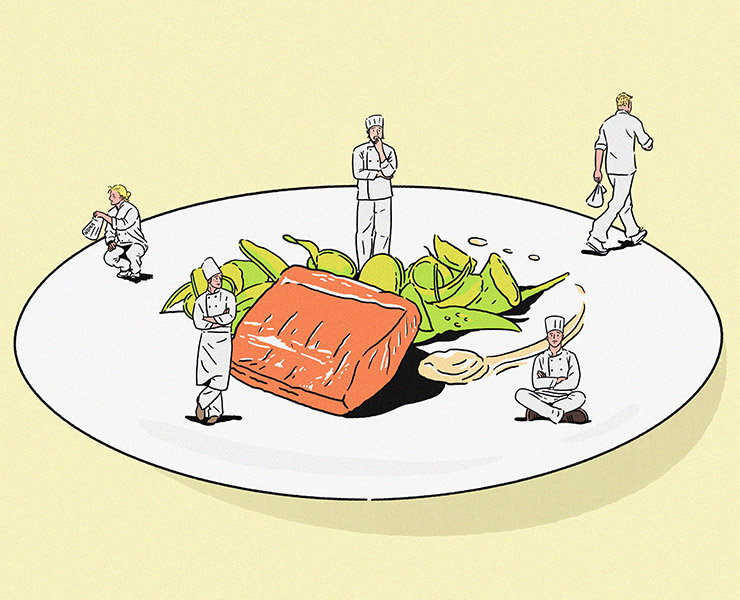

파인 다이닝, 아 유 파인?

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

노마는 코펜하겐을 여행하는 김에 한번 들러보는 종류의 식당이 아니었다. 여기에서 식사를 하기 위해서는 몇 달 전부터 시작되는 치열한 예약 전쟁에서 살아남아야 했다. 수많은 미식가들이 노마에 예약이 되었다는 이유만으로 비행기표를 끊고 코펜하겐에 갔다. 저녁 식사를 위해 한 사람이 내야 하는 가격은 420달러(한화 약 53만원)다. 여기에 와인을 페어링한다면 거의 700달러(약 89만원)가 된다. 이런 높은 가격에도 매일 노마의 다이닝룸은 뉴 노르딕의 성지를 순례하려는 사람으로 가득 찼다.

이렇게나 어렵게 예약을 하고도 하룻밤 식사에 인당 100만원 가까운 돈을 지불해야 하는 손님의 입장에서 보면 파인다이닝 레스토랑은 엄청나게 큰돈을 벌고 있을 것만 같다. 하지만 현실은 전혀 그렇지 않다.

레스토랑의 수익은 크게 음식과 음료로 구분할 수 있다. 고객 한 사람이 만들어내는 객단가의 범위가 정해지면, 레스토랑의 총매출은 테이블 회전수에 따라 결정된다. 여기에 재료비와 인건비, 임대료 등의 기타 비용을 뺀 것이 레스토랑의 이익이 되는 것이다. 파인다이닝 식사 시간은 보통 3시간이 훌쩍 넘는다. 노마와 같은 파인다이닝 레스토랑에서는 테이블 회전이라는 개념이 거의 없다. 점심과 저녁에 딱 한 번씩만 손님을 받을 수 있으니 매출의 한계가 명확하다.

최고의 음식을 위해서는 최고의 재료를 최상의 상태로 써야 한다. 비싼 재료를 사용하기도 하지만 노마의 요리사들은 직접 숲과 바다로 나가 재료를 채집한다. 파리의 아르페주(Arpege)나 뉴욕의 블루힐 앳 스톤반스(Blue Hill at Stone Barns) 같은 곳은 아예 레스토랑이 농장을 직접 운영하기도 한다. 재료를 손질하고 조리하는 과정에서 접시에 오르지 못하고 버려지는 것들도 많다. 식재료의 제일 좋은 부분만 쓰기 때문이다. 애초에 규모의 경제를 만들기 힘든 시스템인 것이다.

이뿐만이 아니다. 파인다이닝을 상징하는 것은 하얀 테이블보다. 그 위에는 매일 생화로 만든 센터피스가 새로 올라온다. 파인다이닝은 음식을 담아내는 그릇과 와인잔으로도 손님들에게 깊은 인상을 남겨야 한다. 일본 가이세키 요리집에서는 계절에 세심하게 맞춘 그릇을 매번 달리 쓰고 때로는 수십 수백 년 된 도자기에 음식을 올리기도 한다. 이 모든 것이 셰프가 음식을 통해 전달하고 싶은 경험의 일부가 되는 것이다. 전부 비용이다.

노마에서 일하는 직원은 100명이 넘는다고 했다. 음식을 조리하는 주방에서부터 다이닝룸까지, 물 흐르듯 이어지는 완벽한 서비스를 위해서는 거의 중소기업에 버금가는 인원이 동원되어야 한다. 이들은 대단히 세분화되어 있다. 와인만 전담하는 소믈리에와 디저트만 고민하는 요리사가 따로 있다. 서버는 단순히 주방에서 테이블로 음식을 나르는 역할만 하지 않는다. 손님들이 편안하게 식사를 할 수 있도록 돕고 세심하게 그들의 필요를 채워준다. 마치 미술관 도슨트처럼 음식과 셰프의 철학을 완벽히 이해하고 전달할 수 있어야 한다. 모든 구성원에게 전문적인 면모가 있는 셈이다. 이 모든 전문 인력의 인건비를 온전히 감당할 수 있는 레스토랑은 많지 않다. 많은 파인다이닝 레스토랑들은 그들의 주방을 경험해보고 싶은 요리사들이 무급으로 일을 해주는 스타주(Stage)와 최저시급을 기꺼이 감수하는 젊은 스태프들 없이는 제대로 운영되지 않는다.

이처럼 파인다이닝 레스토랑 비즈니스는 겉으로 보기엔 화려하지만 이익을 내는 일은 생각보다 쉽지 않다. 르네 레드제피는 파인다이닝 비즈니스가 “재정적으로도 감정적으로도 한 명의 고용주로서도 하나의 인간으로서도 더 이상 지속 가능하지 않다”고 고백했다. 비싼 음식 가격을 기꺼이 지불할 수 있는 사람만 갈 수 있는 파인다이닝 레스토랑은 너무나 자본주의적으로 보이지만, 파인다이닝 레스토랑의 주방은 극단의 효율과 이윤을 추구하는 자본주의와는 너무나 멀리 떨어져 있었던 것이다.

뉴욕의 한 셰프는 레스토랑 비즈니스를 두고 ‘비영리단체(NGO, Non-profit Organization)’라며 자조적인 농담을 하기도 했다. 식당을 운영해 돈을 벌기는 매우 어렵다. 객단가가 높은 메뉴로 빠르게 테이블을 회전시키며 최소의 직원으로 효율적으로 운영해야 겨우 가능하다. 하지만 효율은 파인다이닝의 목표가 아니다. 파인다이닝의 목표는 오직 ‘탁월함’이다. 여기에서 모순이 생겨난다. 파인다이닝이라는 장르는 어쩌면 가성비로 대표되는 효율성을 거부해야만 도달할 수 있는 경지인지도 모른다.

실제로 최고의 레스토랑이 갑자기 비영리재단이 되기도 한다. 사실, 업계 최고의 위치에서 레스토랑을 닫기로 결정한 곳은 노마가 처음이 아니다. 분자 요리의 아버지, 페란 아드리아의 레스토랑 엘 불리(El Bulli)도 누적되는 적자를 견디지 못하고 2011년 문을 닫았다. 그 대신 2014년부터 새로운 음식을 개발하는 싱크탱크로 운영 중이다. 이 레스토랑은 원래도 1년에 절반은 새로운 메뉴를 연구하기 위해 문을 닫았다. 매일 반복되는 루틴은 창의력의 적이다. 꾸준한 혁신을 위해서는 어쩔 수 없는 선택이었을지도 모른다. 엘 불리가 모델이었을까? 노마도 연구소 형태로 운영될 예정이라고 한다.

그렇다면 지속 가능한 이익과 창의성 사이에서 생존을 고민해야 하는 파인다이닝 레스토랑은 끝이 정해져 있는 시한부 비즈니스인 걸까? 정점에 도착한 순간부터 끝을 고민할 수밖에 없는 이 아이러니를 ‘파인다이닝의 종말’이라고 쉽게 요약하는 것은 아무래도 게으른 일이다. 접객 부분을 도려낸 파인다이닝 비즈니스는 음식으로 뭔가를 표현하는 창작집단 또는 끊임없이 혁신을 추구하는 연구소처럼 작동한다. 일반적인 대중 식당이 여러 곳에서 고객과 접점을 만드는 자동차 딜러숍같이 운영된다면, 파인다이닝 셰프들은 미래를 보여주는 콘셉트카를 만들고 싶어 한다. 프레타 포르테(pre^t-a´-porter)가 아니라 오트 쿠튀르(haute couture)를 만들고 싶어 하는 디자이너처럼 행동하는 셈이다.

사실 노마가 문을 닫은 것은 이번이 처음이 아니다. 2016년에 문을 닫았다가 2018년에 ‘노마(Noma) 2.0’을 선언하고 새로운 모습으로 다시 문을 연 적이 있다. 노마가 미슐랭 3스타를 받은 것은 그 뒤의 일이다. 노마는 문을 닫은 후로도 팝업 레스토랑 형태로 종종 운영될 것이라고 한다. 그러므로 노마의 폐업을 섣불리 파인다이닝의 사망선고로 받아들일 필요는 없다. 파인아트 영역에 실험 예술만 있는 것은 아니듯, 수많은 파인다이닝 식당이 갤러리의 기호와 객단가의 미묘한 균형 사이에서 생존 방법을 찾아내며 생존 중이다. 다만 우리가 노마의 이야기에서 그 환경이 얼마나 척박한지를 다시 생각할 기회를 얻었을 뿐이다. 그런 맥락에서 돌아보면, 파인다이닝 식당에서 식사를 하는 일을 단순히 밥 한 끼 먹는 일로 치부할 수는 없다. 음식에 대한 새로운 감각을 경험하고, 셰프가 음식을 매체로 전하고 싶은 이야기를 들어보는 경험은 동시에 새로운 음식의 지평을 여는 과정에 기여하는 일이기 때문이다. 노마가 다시 노마 3.0으로 돌아올까? 어디서든 다시 노마의 음식을 먹을 기회가 닿는다면, 개인적으로는 다이닝의 미래를 후원하는 일에 기꺼이 참여하고 싶다.

신현호는 뉴욕의 다국적기업 본사에서 전략 부문 업무를 한다. 스스로 “주 40시간은 회사에서 가격과 가치에 관한 문제를 해결하고 주 80시간은 레스토랑을 다니고 요리를 한다”고 말할 만큼 미식을 즐긴다.

Credit

- EDITOR 김현유

- WRITER 신현호

- ILLUSTRATOR MYCDAYS

- ART DESIGNER 주정화

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식