LIFE

흑인 인어공주는 당신을 위한 것이 아니다

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

그런 인어공주가 사라지지 않고 현대 문화의 일부가 된 데에는 디즈니의 역할이 결정적이었다. 1989년에 나온 디즈니의 애니메이션 <인어공주>는 디즈니 애니메이션의 화려한 부활을 알린 중요한 작품이었다. 이 작품이 전 세계적으로 히트를 하면서 자신감을 회복한 디즈니는 이후 10여 년 동안 줄줄이 흥행작을 내놓게 된다.

당시 디즈니는 150년이 넘는 오래된 동화를 현대적으로 각색하면서 많은 내용을 바꿨다. 디즈니 특유의 해피 엔딩뿐 아니라, 비극적이고 수동적인 주인공을 발랄하고 자기 주도적인 여자아이로 바꾸어 20세기 후반 관객의 기대치에 부응한 것이다. 당시 덴마크 사람들은 완전히 다른 작품이 된 인어공주를 싫어했다. 그러나 어쩌겠는가? 전 세계가 크게 환영한걸. 아마 이 글을 읽는 당신의 머릿속에 있는 인어공주 역시 그때 디즈니가 만든 에리얼일 것이다.

디즈니가 1989년 작품을 실사 영화로 바꾸면서 주연배우를 유색인종인 핼리 베일리(Halle Bailey)로 캐스팅하자 관객들은 반발했다. ‘왜 백인 캐릭터(혹은 나의 ‘에리얼’)를 흑인으로 바꾸느냐’는 것이다. ‘인어’라는 상상 속 캐릭터가 아가미도 없이 어떻게 물속에서 숨을 쉬는지에 대해서는 궁금하지 않고, 안데르센의 원작을 디즈니가 애초에 얼마나 뜯어고쳤는지에 대해 아무런 문제제기도 하지 않은 사람들이 주인공 배우의 피부에 멜라닌 색소가 조금 많다는 사실에 분노하는 건 분명 흥미로운 일이다.

디즈니가 이런 결정을 한 데에는 분명한 이유가 있다. 우선 <인어공주>를 비롯해 <미녀와 야수> <알라딘> <라이온 킹> 등 디즈니의 히트 애니메이션을 보고 자란 아이들이 부모가 된 시점에서 이들 작품에 대한 지적재산권을 새롭게 추가해 독점 기한을 늘리는 소위 ‘에버그린 전략’이 있다. 큰 인기를 끌지 못하는데도 과거 히트작을 꾸준히 실사 영화로 다시 만드는 이유는 여기에 있을 것이다. 그런데 이 과정에서 굳이 주인공 에리얼의 인종을 바꿀 필요가 있을까? 답은 ‘그렇다’이다.

디즈니에는 흑역사가 있다. 오는 10월이면 설립된 지 100년이 되는 회사이고 콘텐츠 기업이다 보니, 과거에 제작된 많은 작품이 당시 사람들의 인식 수준을 반영하고 있다. 21세기 기준에 부합하지 않은 내용이 많은 것이다. 그중에는 흑인과 같은 타 인종에 대한 조롱도 있고, 여성과 성소수자에 대한 차별적인 내용 그리고 다른 문화를 함부로 가져다 사용하는 문화적 전유(文化的專有, cultural appropriation)의 문제도 있다. 20세기 후반부터 본격화된 이런 비판적 시각을 마주한 디즈니는 - 노동 착취에 대한 비판을 받은 나이키와 마찬가지로 - 이를 적극적으로 수용하고 문화를 바꾸는 결단을 내렸다. 디즈니 애니메이션이 ‘백인 공주 이야기’만 다룬다는 이미지를 개선하기 위해서였다. 동아시아계 캐릭터가 주인공인 <뮬란>이나 흑인 캐릭터가 주인공인 <공주와 개구리>를 만든 것이 그런 노력의 결과였다.

사실 지금은 그냥 백인 공주 이야기의 하나로 취급받는 1989년작 <인어공주>에도 (적어도 당시 기준으로는) 소수에 대한 배려가 숨어 있다. 주인공 에리얼의 머리색이다. 우리에게는 낯설게 들리지만 빨간 머리, 특히 여성의 빨간 머리는 유럽 문화에서 편견의 대상이었다. 검은 머리의 아시아인들에게는 그냥 조금 짙은 금발 정도로 보이지만 아이리시(Irish)계 사이에서 흔한 이 머리색을 가진 여성은 성적으로 문란하고, ‘남자들에게 꼬리치는 성격’이라는 오래된 문화적 편견에 시달려왔다. 지금도 진저(ginger, 생강빛)라는 꼬리표가 붙어서 특이한 인물 취급을 받는 일이 흔하다(참고로 <해리 포터> 시리즈에서 론 위즐리를 연기한 루퍼트 그린트가 대표적인 진저다). 그런 문화적 배경에서 디즈니 인기 애니메이션의 주인공이 빨간 머리였다는 사실은 쉽게 놀림감이 되는 빨간 머리 여자아이들에게 큰 위안과 자부심을 안겨줬던 것이다.

이런 배경을 생각하면 30년여 년이 지난 지금, 디즈니가 한 걸음 더 나아가 에리얼에게 새로운 피부색을 준다는 건 자연스러운 진전, 혹은 진화로 보인다. 그렇다면 누가, 왜 이런 결정에 반대하는 걸까? 이들 중에는 숨은, 혹은 드러낸 인종주의자들도 있지만, 그보다는 1989년작 애니메이션을 보고 자란 나이 든 세대들이 많다. ‘왜 다양성을 억지스럽게 강요하느냐’는 불만이다. 주인공이 백인 캐릭터라는 인식이 굳어진 작품을 ‘기업의 결정’으로 바꾸는 것이 거부감을 불러온 것이다. 이에 반해 뮤지컬 <해밀튼>이나 넷플릭스의 <브리저튼> 같은 인기 시대극에 유색인종이 들어가는 것에는 반발이 상대적으로 적다. 이들은 새롭게 만들어진 작품이기 때문이다.

여기에는 2016년 도널드 트럼프의 대선 승리와 함께 표면화된 백인들의 백래시(backlash)와 이를 이용하려는 보수 정치인들의 부추김도 중요한 역할을 하고, 흑인들 중에도 디즈니의 생색내기식 다양성 추구에 거부감을 느끼는 사람들이 없지 않다. 결국 과거의 잘못을 씻는 동시에 이윤을 극대화하려는 기업의 파격적인 결정에 온갖 견해가 쏟아지며 충돌하고 있는 것이다.

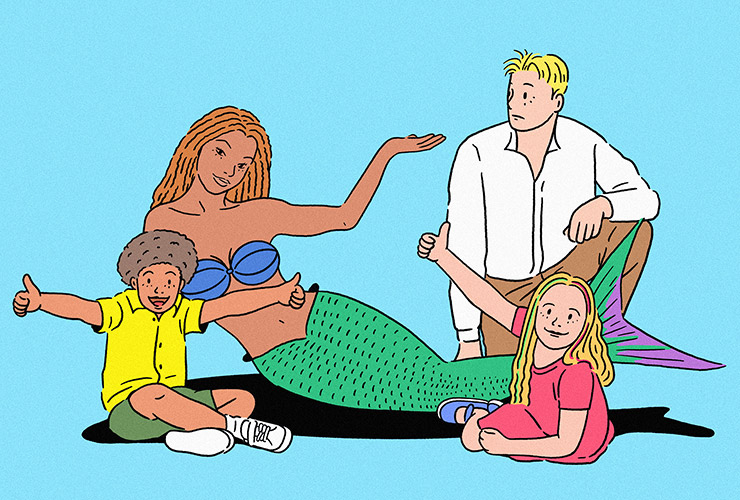

그러나 틱톡을 비롯한 소셜미디어에 영상 하나가 돌면서 이 모든 논란을 잠재웠다. 흑인 에리얼이 등장하는 새로운 <인어공주> 예고편을 본 흑인 여자아이들이 “엄마! 에리얼이 나랑 피부색이 같아!”라고 흥분하며 기뻐하는 장면을 모은 영상이다. 너무 좋아서 울음을 터뜨리는 아이들을 보면서 사람들은 왜 흑인 인어공주가 필요한지 비로소 알게 되었을 것이다.

새로운 <인어공주>, 흑인 에리얼이 등장하는 <인어공주>는 이 작품을 보지도 않을 나이 든 세대들의 추억 지키기를 위해 만든 것이 아니다. 새로운 세대의 아이들이 백인의 눈, 백인의 기준이 아닌 자신만의 다양한 시각을 가지고 성장해서 지금보다 더 나은 세상을 만들게 하기 위해 만들어진 것이다. 이 작품이 마음에 들지 않는다면 1989년 작품을 다시 보며 추억에 빠지면 된다. 디즈니가 만든 <인어공주>가 싫었던 덴마크 사람들처럼 불만을 터뜨려도 그건 관객으로서 당신이 가진 자유다. 하지만 세상이 당신을 우회해서 살짝 앞으로 가는 걸 막을 수는 없다.

박상현은 <오터레터>의 발행인이다. 여러 매체에 테크와 미디어, 문화에 관한 칼럼을 연재하고 있다.

Credit

- EDITOR 김현유

- WRITER 박상현

- ILLUSTRATOR MYCDAYS

- ART DESIGNER 주정화

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식