LIFE

당신과 나의 사춘기를 용서하며

당신과 나의 사춘기를 용서하며

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

아니다. 나도 <인사이드 아웃 2>를 보고 거의 울 뻔했다. 이미 말했지만 이건 꽤 놀라운 일이다. 내가 마지막으로 극장에서 운 건 2008년이다. 제니퍼 애니스턴과 오언 윌슨이 주연인 <말리와 나> 시사회장이었다. 젊은 커플이 반려견을 키우며 늙어가는 가족 코미디 영화다. 코미디는 무슨. 영화의 마지막은 말리라는 이름의 개가 죽는 걸로 끝난다. 나는 사람 죽는 영화를 보고 울어본 적이 없다. 개가 죽는 영화는 다른 차원이었다. 참아야만 했다. 기자 시사회였다. 이놈의 기자 시사회라는 게 그렇다. 모두가 서로의 눈치를 보며 감정을 드러내지 않기 위해 기를 쓴다. 5년 차 영화기자가 개가 죽는 영화를 보고 울어서는 안 되는 것이었다. 불가항력이었다. 나는 울었다. 소리 내어 울었다. 함께 간 후배 기자들은 영화가 끝나자마자 나를 피해 극장 밖으로 나가버렸다. 나라도 그랬을 것이다.

<인사이드 아웃 2>는 <말리와 나> 이후 최초로 나를 울릴 뻔한 영화다. 울지 않은 것은 오로지 의지 덕분이다. 울지 말아야 한다는 20년 차 기자의 강력한 의지 말이다. 대체 뭐가 내 눈물샘을 건드린 걸까. 울지 않으면 인간이 아니라던 <토이 스토리 3>의 마지막 장면을 보고도 끄떡없던 내 중년의 감정선은 왜 폭발 지경까지 갔던 걸까. 어차피 알던 이야기다. <인사이드 아웃> 1편은 우리 머릿속에 존재하는 몇 가지 감정을 캐릭터로 만든 영화였다. 기쁨, 슬픔, 분노, 혐오, 두려움이 유년기 정체성을 어떻게 만들었는가를 영화적으로 표현해낸 걸작이었다. <인사이드 아웃 2>를 보러 가면서는 별생각이 없었다. 속편이라는 게 그렇다. 잘해봐야 전편의 확장된 반복일 따름이다. 새로운 건 없다.

새로운 게 있었다. <인사이드 아웃 2>는 새로운 감정들을 등장시킨다. 불안, 지루함, 부끄러움, 질투다. 그중에서도 이 속편을 지배하는 일종의 빌런은 불안이다. 1편의 주인공 소녀 라일리는 2편에서 사춘기가 된다. 사춘기가 되면 우리 전두엽은 완전히 다른 방향으로 진화한다. 전에 없던 호르몬이 분비되기 시작한다. 사춘기가 되기 전까지 우리의 세계는 단순하기 짝이 없다. 기쁨과 슬픔과 분노와 혐오와 두려움 정도만으로도 우리는 우리를 둘러싼 세계를 이해할 수 있었다. 사춘기가 되는 순간 그건 불가능하다. 불안과 부끄러움과 질투와 지루함이라는 감정이 보다 복잡한 방식으로 기능하기 시작한다. 문제는 그 기능이 대단히 초보적이라는 것이다. 그래서 우리는 그 시기를 ‘중2병’이라는 단어 속에 몰아넣고 키득거린다.

고백하자. 나는 정말이지 굉장히 불안한 사춘기를 통과했다. 문제는 여러 가지였다. 내 아버지는 외항선 선장이었다. 일 년 중 한 달밖에 볼 수 없는 남자였다. 어머니는 스무 살에 나를 낳았다. 돌이켜보면 애가 애를 낳은 것이다. 나는 육체적으로 허약하게 태어났다. 하도 잔병을 치른 나머지 먹지 않은 보약이 없었다. 대신 나는 좀 기이할 정도로 조숙한 아이였다. 육체적으로 나약한 나머지 집에 처박혀 책을 읽는 시간이 지나치게 많았기 때문일 수도 있다. 나는 아이의 책을 모조리 읽어치운 다음 어른의 책을 몰래 읽기 시작했다. 초등학생에게 <채털리 부인의 사랑> 같은 책은 지나치게 일렀다. 어쩌겠는가. 내 미래를 위해 세계문학전집을 이르게 구매했던 어머니 탓이다.

사춘기의 문제는 실질적으로 만들어지기 시작한 자아와 내가 되길 바라는 자아 사이의 균열에서 발생한다. 나는 키가 크고 피부가 하얗고 쌍꺼풀이 짙고 축구를 잘하고 여자아이들을 슬그머니 괴롭히는 것으로 오히려 여자아이들 사이에서 인기가 많았던 양호가 되고 싶었다. 양호는 나와 가장 친했던 아이로 치과 의사를 아버지로 뒀다. 나는 양호가 될 수가 없었다. 나는 키가 작고 피부가 까맣고 쌍꺼풀이 없고 공으로 하는 스포츠라면 뭐든 확실하게 못하는 아이였다. 모범생이었다. 내가 원하는 자아와 내가 되어가는 자아 사이에서 규모 9.0이 넘는 지진이 매일매일 발생했다. 거울을 볼 때마다 베수비오 화산 폭발로 굳어버린 폼페이의 인간 유적이 되어버리고 싶었다. 나는 양호를 좋아하면서도 미워했다. <인사이드 아웃 2>의 새로운 캐릭터들이 나에게도 찾아온 것이다.

나는 강백호도 서태웅도 될 수 없었다. 기껏해야 응원석에 책을 들고 앉아 있는 조연에 불과했다. 나는 질투했다. 그러는 내 자신이 부끄러웠다. 그런 감정의 소용돌이를 겪는 나를 이해하지 못하는 집이 지루했다. 무엇보다도 나는 불안했다. 내가 원하는 존재가 될 수 없다는 사실이 불안했다. 중학교에 들어가자 나는 불안증을 안고 사는 아이가 됐다. 사춘기는 더욱 강렬하게 온몸으로 번지기 시작했다. 나는 내가 무엇인지 더는 알 수도 없었다. 젊은 어머니가 내가 무엇인지 알 리는 더욱 없었다. 나는 방문을 잠그고 틀어박혀 “밥 먹으라”는 소리에 괜히 화를 내는 사춘기의 전형이 되어버렸다.

문제는 나의 사춘기가 중2를 넘어서서도 한동안 계속됐다는 것이다. 나를 뒤흔드는 온갖 화학작용을 어떻게든 달래는 일이 필요했다. 한국 아이들은 그런 기회를 좀처럼 잡지 못한다. 그래서 억압당한 사춘기의 기억을 영원히 갖고 살아간다. 나의 사춘기는 고등학교 1학년이 되어서야 막을 내렸다. 첫 연애를 시작한 것이다. 맞다. 나는 첫 연애 상대와 키스를 한 순간 사춘기로부터 탈출했다. 날뛰는 호르몬을 잠재울 대상을 찾은 것이다.

여러분의 중2병 시절을 돌이켜보시라. 아이와 어른의 세계를 잇는 다리를 부들부들 떨며 통과하던 당신의 사춘기를 기억해보시라. 누구도 스스로 통제하고 조절할 수 있는 시기가 아니었다. 인간은 결국 몸속 화학물질의 작용으로 굴러가는 일종의 생체기계에 불과하다. 나는 그것을 40대 중반의 나이에 우울증을 겪으면서 마침내 과학적으로 깨달았다. 갑자기 찾아온 우울증은 답이 없었다. 산책과 운동으로 해결될 문제가 아니었다. 우울증이 한창 심하던 시기 친애하는 친구이자 뇌과학자인 정재승 교수가 말했다. “어느 날 갑자기 우울증이 사라졌다는 사실을 깨닫게 될 거야.” 사실이었다. 증상이 점점 심해지던 나는 마침내 병원에 입원했다. 거기서 새로운 약을 먹기 시작한 지 2주가 지난 어느 날 아침, 나는 불현듯 깨달았다. 우울증이 사라졌다는 사실을 말이다.

우울증은 마음의 병 같은 게 아니었다. 두뇌로 향하던 도파민이 막혀 생긴 병이었다. 막힌 통로를 약이 뚫어내자 우울증은 사라졌다. 이 경험은 글로 완벽하게 설명할 수가 없다. 어제까지도 당신의 삶을 죽음으로 내몰던 충동이 하루아침에 사라지는 경험은, 겪지 않은 사람이 이해할 수 있는 세계가 아니다. 아니다. 당신은 이해할 수 있다. 당신 역시 사춘기를 겪었다. 사춘기는 결국 소년의 우울증이다. 갑자기 몰려든 화학적 작용이 새로운 감정들을 만들어내고, 결국 당신의 두뇌와 몸을 지배하고야 만다. 그러니 사춘기 시절의 당신을 아직도 부끄러워할 필요는 없다. 이제는 용서해도 좋다. 당신이라는 생체기계는 그 시절을 통해 비로소 완성됐다. 당신의 하드웨어와 소프트웨어는 중2병이라는 기계적 결함을 겪은 뒤 비로소 하나가 됐다. 인사이드와 아웃사이드는 행복하게 결합됐다.

물론 완벽한 완성은 영원히 찾아오지 않는다. 마흔이 넘어 다시 사춘기의 감정이 밀려든다면, 너무 걱정하지 마시라. 이유는 분명하다. 마침내 당신에게도 갱년기가 찾아온 것이다. 그걸 극복할 방법은 하나다. 포르쉐를 사는 것이다.

김도훈은 글을 쓰는 사람이다. <씨네21> <GEEK>과 <허프포스트>에서 일했고 에세이 <우리 이제 낭만을 이야기합시다>를 썼다.

Credit

- EDITOR 박세회

- WRITER 김도훈

- ILLUSTRATOR MYCDAYS

- ART DESIGNER 주정화

MONTHLY CELEB

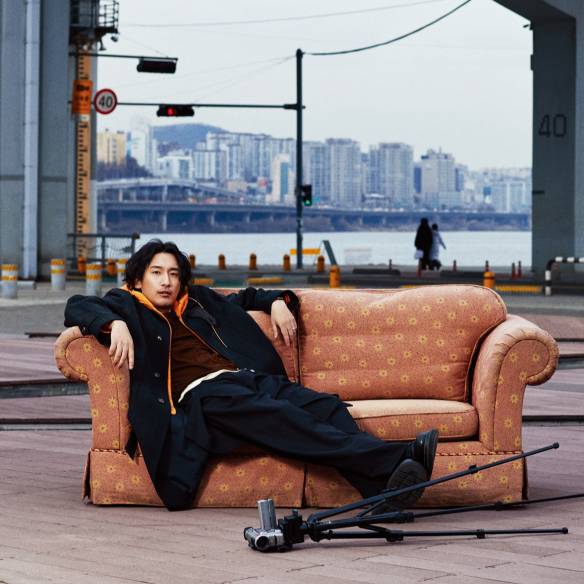

#카리나, #송종원, #채종협, #롱샷, #아이들, #제노, #재민

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식