박찬일의 익숙함과 새로움 사이

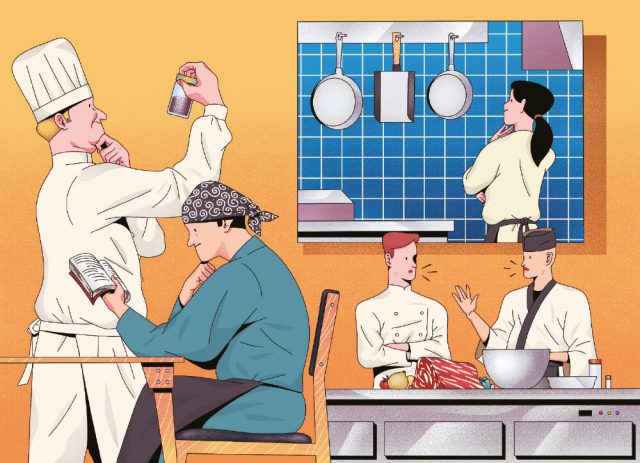

요리사는 어떻게 새로운 메뉴를 만드는가.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

용감한 목동이 없었다면 고르곤졸라 치즈는 세상에 나오지 못했을 수 있다. 깜빡 잊고 있었던 우유 통에 흉측한 곰팡이가 퍼져 있으면 누구라도 몰래 버렸을 테니까. 아니면 이건 어떤가. 표면이 검게 변하고 곰팡이가 피어올랐으며 이상한 냄새가 나는 고깃덩어리를 목숨 걸고 썰어 먹은 어떤 선구자 얘기다. 드라이 에이징은 그렇게 세상에 퍼졌다. 어쩌면 이것은 누구의 발명품이 아닐 수도 있다. 동시다발로 생겨난 일일 가능성이 있다. 그렇다면 라면 같은 건 어떤가. 말린 우동이 고작이던 시절, 이 사람이 면을 튀겨서 유통할 생각을 하지 않았다면 인스턴트 라면의 세상은 훨씬 더 뒤늦게 시작되었을 것이다. 안도 모모후쿠가 그 사람이다. 농담 같지만 외국인이 열광하는 한국의 고깃집에는 비장의 카드가 하나 있는데, 바로 고기를 다 먹고 나서 볶아주는 밥이다. 김치에 대해 특별히 거부감이 없는 사람은 이 볶음밥에 거의 미친다. 내가 아는 외국인들도 열에 아홉은 고기만큼 볶음밥이 좋다고 엄지를 치켜세웠다. 진하고 달고 매운 양념, 고소한 참기름(참기름의 질에 대해서는 논하지 말자)과 향미 강한 김, 거기에 푹 익은 김치를 볶아서, 심지어 계란을 올려 제공하며 밥을 철판에 눌어붙여 누룽지처럼 만들어낸다. 이탈리아에서 1인분에 20유로를 받아도 모자랄 엄청난 맛의 리소토 알 살토보다 훨씬 낫다. 리소토 알 살토 역시 가정식에서 유래한 것으로, 남은 리소토를 팬에 꾹꾹 눌러서 누룽지로 만들어내는 요리다. 아 참, 이 볶음밥은 20유로는커녕 대개 공짜에 가깝다는 것도 경이적이다.

사실 지구상에 요리법은 다 나와 있다. 구글링만 해도 온갖 요리법이 제 밥줄 끊을 각오로 다 올려져 있고, 유튜브에도 아마추어부터 프로까지 비장의 기술을 노출하고 있다. 어쩌면 이제 요리는 누가 더 창의적으로 발 빠르게 움직이느냐 하는 쪽으로 갈 것 같다. 평범한 김밥에 마른멸치볶음 몇 개 넣어 대박을 친 어떤 선수처럼. 히트 친 요리의 다수는 평범한 일상에서 나온다. 길 가다가 어떤 식당에서 이런 문구를 봤다.

“직원용으로 만들어 먹다가 손님 요청에 팔게 된 메뉴.”

왜 그런 적 있지 않은가. 대중식당에서 직원들 밥이 더 맛있어 보이는 그런 순간. 스태프 밀이, 일본어로는 마카나이가, 국어로는 직원식을 메뉴에 올려 성공한 경우는 매우 흔하다. 아예 시스템을 만드는 식당도 있다. 돌아가며 직원식을 만들고, 그중 맛있는 건 정식 메뉴에 올리는. 다 기존 요리가 빤해서 생기는 일이다. 언젠가 스페인의 별 셋짜리 식당에 갔다가 디저트를 보고 기함을 했다. 플라스틱으로 축구장을 만들어서 접시에 놓고, 축구공 초콜릿이 굴러가는 그런 설정이었다(메시에 대한 헌정인가 했다). 뭐 이렇게까지 오버를 해야 하는지 씁쓸했지만 이미 남들이 다 해 먹은 메뉴를 다르게 풀기 위해서 밤새워 축구장을 설계했을 디저트 셰프를 이해하기로 했다. 그런 거다. 하늘 아래 새로운 것이 없다는 거. 페란 아드리아도 더 이상 깜짝쇼를 할 수 없어서 무대를 철거했다는 거.

아이스크림을 튀기거나, 액화 질소를 쓰거나, 레시틴 거품을 내고 잔탄검과 한천으로 농도를 조절하고, 심지어 메뉴판을 먹을 수 있는 재료로 만드는 쇼도 다 남과 다르게 자기 요리를 표현하기 위해서 생기는 일이다. 한번은 어느 횟집에서 모둠회를 시켰는데 요리사가 꽃바구니를 만들고 있지 않은가. 자세히 봤더니, 꽃바구니를 만들 듯, 장식 전용 스펀지와 그것을 고정하는 핀과 온갖 액세서리(우리가 잘 아는, 회 접시에 얹는 싸리나무 담장과 미니 대나무 바구니 같은 것)를 얹어서 입체적으로 구성을 하고 있었다. 도대체 저 짓을 왜 하고 있는지 나는 이해할 수 없었지만 손님들은 “와” 하고 탄성을 질렀다. 물론 계산서에 ‘예술 비용’이 추가되었다. 나는 그런 회를 다시 먹고 싶은 의향이 없지만 사람들은 그렇지 않다. 그게 요리사들의 딜레마다. 그냥 회만 담아주면 좋겠는데 회 접시에 천사채를 얹을까 무채를 얹을까, 아니면 차가운 돌을 쓸까 고민하고 있는 거다. 더 많은 사람들이 그런 장식을 기꺼이 받아들이니까.

얼마 전에 방문한 ‘순진짜백프로’ 이탈리아 식당에서는 잔재주 피우지 않는 그들 방식으로 음식을 냈다. 가니시란 건 아예 없고(대중식당에서는 고기 요리에 곁들임조차 주문하지 않으면 공짜로 주지 않는 게 이탈리아식이다), 파스타 위에 이탈리아적 습관인 파슬리 다짐조차 올리지 않았다. 아주 마음에 들었다. 그러나 이 집에서 인기 있는 건 실망스러웠다. 리소토를 주문하면 손님이 보는 앞에서 웨이터가 반으로 자른 파르미지아노 레지아노 휠(바퀴 모양으로 생긴 치즈) 안에 리소토를 비벼서 내주는 장면이었다. 아, 이 고리타분함이라니. 다행스러운 건 보드카나 그라파를 뿌려 불 쇼를 하지 않는다는 점 정도였달까. 사람들이 좋아하니까. 셰프의 마음을 나는 이해했다. 그렇지. 먹고살아야지.

Credit

- 에디터/ 김 은희

CELEBRITY

#리노, #이진욱, #정채연, #박보검, #추영우, #아이딧, #비아이, #키스오브라이프, #나띠, #하늘, #옥택연, #서현

이 기사도 흥미로우실 거예요!