느림의 미학과 집념이 만든 아티잔 브랜드와 디자이너들

집요하고 고집스러운 취향이 모이고 모여 완성된 패션 장르 아티잔. 빠르고 복잡한 패션산업 속에서 본질을 지켜내는 디자이너들을 소개한다.

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

집요하고 고집스러운 취향이 모이고 모여 완성된 패션 장르 아티잔. 그 출발점엔 대량생산의 효율보다 손끝의 완성도를 선택한 디자이너들이 있었다. 이탈리아, 오스트리아, 영국 등 유럽과 일본 일부 공방에서 시작된 이 움직임이 오늘날 ‘아티잔’이라 불리는 독자적인 세계를 형성한 것인데, 제대로 형태를 갖춘 시점은 1990년대 후반. 이탈리아의 마우리치오 알티에리(Maurizio Altieri)가 시작한 카르페 디엠(Carpe Diem) 브랜드가 대표적이다. 이후 같은 철학을 공유하는 라벨 언더 컨스트럭션, M.A+, Layer-0 등의 소수 브랜드들이 이 흐름을 이끌고 정신을 확장했다. 오스트리아의 캐럴 크리스찬 포엘(Carol Christian Poell) 역시 인체 해부학적 패턴, 해체와 재구성을 결합해 장인성과 개념적 급진성을 동시에 구현하며 또 다른 질서를 세웠다. 두 흐름은 2000년대 초중반으로 이어져 수작업 기반의 공정을 통해 해체와 재조합의 미학을 정교하게 다듬고, 빠른 생산을 거부한 채 깊이와 밀도에 집중하는 문법을 더욱 견고하게 완성했다. 지금까지도 ‘아티잔’이라는 세계는 빠르고 복잡한 패션산업 속에서 본질을 지켜내는 단단한 태도로 처음과 같은 속도로 호흡하고 있다.

John Alexander Skelton

」영국 요크셔 출신으로 센트럴 세인트 마틴을 졸업한 존 알렉산더 스켈톤은 처음부터 대형 패션 하우스의 빠른 속도감보단 느리고 서두르지 않는 낭만적인 옷을 만들고자 했다. 역사와 정치, 민속에서 끌어온 영감을 전통 제작 방식과 현대적인 감각 위에 정교하게 얹는 그의 컬렉션은 19~20세기 초 영국 농민과 노동자 계층의 복식과 전통적인 브리티시 테일러링에서 출발한다. 이는 계급과 노동, 이주와 젠더 같은 메시지를 담아 재해석하며 더 풍부한 서사를 품고 확장된다. 핸드 테일러링, 천연 염색 등 전통 기법을 적극적으로 사용하고 온기가 감도는 앤티크 리넨이나 거친 곡물 자루를 직접 손으로 물들이며 이를 손바느질로 기워내는 과정을 거친다. 유통 또한 철저히 선별된 곳을 통한다. 다크랜즈(Darklands)와 로스앤젤레스의 DPTO, 일본 오카야마의 카사노바(Casanova & Co.) 등 극소수의 편집숍에서 매장 문의를 거쳐야만 구매할 수 있다. 국내에서도 오프너(Opener)나 샐리가든(Sally Garden), 앙볼리(Envolée) 등 몇몇 편집숍에서만 취급하고 대부분 오프라인 위주로 운영된다. 빠르게 소비되는 트렌드와 거리를 두고 시간과 손길이 만든 지속성을 미학으로 제시하는 그의 태도는 전 세계 어디서나 일관된다.

Paul Harnden Shoemakers

」영국의 아티잔 브랜드 폴 하든 슈메이커스(Paul Harnden Shoemakers)는 1987년 디자이너 폴 하든이 브라이턴(Brighton) 인근에서 신발을 제작하며 출발했다. 이후 의류 라인으로 확장하면서도 ‘Shoemakers’라는 이름을 유지하고 있다. 이것 말고는 그에 대해 알려진 정보는 거의 없다. 온라인에서는 그의 옷을 살 수도, 자세히 볼 수도 없다. 공식 홈페이지에 들어가도 정체 모를 기호(^8m*+,J1/4%?@p=~#3Kf)만 나열되어 있을 뿐이다. 오직 선택받은 몇 곳의 셀렉트숍에서만 실물을 볼 수 있는데, 한국은 10 꼬르소 꼬모가 전부. 사실 폴 하든은 장황한 설명이 필요 없는 브랜드다. 옷과 브랜드를 보여주는 방식이 너무 명확한 색을 띠고 있기 때문이다. 6개월에 한 번 간헐적으로 소식이 올라오는 인스타그램 계정 @officialpaulharndenshoemakers 속 캠페인만 봐도 폴 하든을 어느 정도 이해할 수 있다. 1900년대 초반의 복식 제작 방식을 그대로 따라 금속 지퍼 같은 부속품은 일절 사용하지 않고, 원초적이며 자연스러운 방식으로 만든 옷. 빅토리아 시대부터 운영해온 아틀리에의 손맛이 느껴지는 원단, 오래된 사진 속에서 꺼내온 듯한 실루엣, 그리고 두문불출하는 신비로운 디자이너. 이 모든 것이 아름다운 미스터리를 만드는 폴 하든의 마케팅이다.

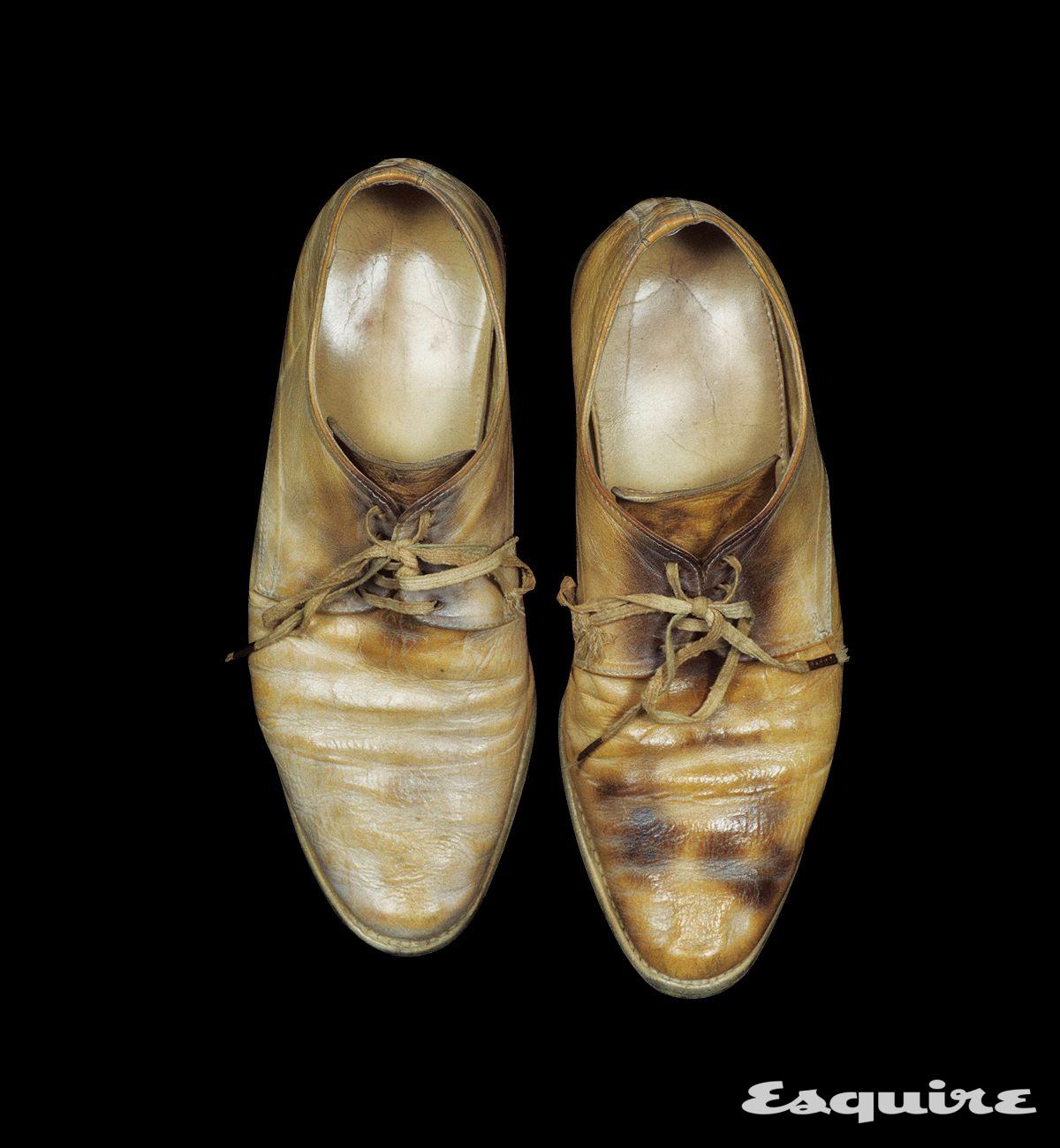

Guidi

」1896년 귀도 구이디(Guido Guidi), 조반니 로셀리니(Giovanni Rosellini), 지노 울리비(Gino Ulivi)가 함께 설립한 무두 공장 Conceria di Cuoiami Guidi e Rosellini에서 시작된 신발 브랜드. 오래전부터 무두질 장인들과 슈메이커들이 모여 사는 마을로 알려진 이탈리아 토스카나의 작은 마을 페샤에서 뿌리를 내렸다. 특유의 투박하고 뭉툭한 실루엣, 낡은 듯한 인상과는 달리, 구이디의 신발은 오랜 정성을 들여 만든 작품과도 같다. 100년이 넘는 세월 동안 수제화로 자리매김해온 이들은 가죽의 질감, 결, 색감을 섬세하게 살리는 전통적인 무광 식물성 무두질 기법을 고수하며 메종 마틴 마르지엘라, 프라다, 릭 오웬스 등 하우스 브랜드에도 가죽을 공급하기도 했다. 친환경적이며 까다롭고 복잡한 공정을 거쳐 제작한 구이디의 신발은 시간이 지날수록 부드러워지고, 자연스러운 변색과 함께 풍부한 색감과 은은한 광택을 띤다. 신발을 벗어 인솔을 보지 않는 한 로고가 드러나지 않는 디자인에도 불구하고, 오직 가죽과 실루엣만으로 브랜드의 정체성을 증명한다. 자연스러운 변화를 중시하는 만큼 별다른 마케팅을 하지 않고, @guidi_community 계정을 통해 브랜드를 즐기는 사람들의 모습을 공유하며 제품을 선보인다. 한결같은 마음으로 역사와 전통을 지켜온 구이디는 오늘날까지도 흔들림 없는 장인정신을 보여준다.

Qihongqim

」국내에서는 보기 드문 페도라 메이커 김기홍의 키홍킴. 그의 제작 철학은 일본의 ‘와비사비(wabi-sabi)’와 네덜란드 회화의 ‘바니타스(vanitas)’ 개념에서 비롯됐다. 불완전함과 시간의 흐름 속 변화에서 아름다움을 발견하는 와비사비, 그리고 사라짐과 소멸에서 가치를 찾는 바니타스는 모자를 단순한 기능적 물건이 아니라 ‘시간을 담은 오브제’로 바라보게 한다. 모든 공정은 18세기 유럽의 전통 수작업 방식을 기반으로 한다. 울, 토끼털, 비버털 등 최고급 펠트 소재를 사용하며, 디자인에 따라 가공 과정을 세밀하게 고려해 소재를 선택한다. 펠트를 불로 그을려 질감을 만드는 ‘해트 버닝(hat burning)’ 같은 고난도 수작업을 하기도 하고 스팀과 손 성형을 통해 모자마다 각기 다른 형태를 완성한다. 그의 모자는 단순한 액세서리가 아니라 쓰는 사람과 함께 시간을 공유하고 그 속에서 깊은 울림을 남긴다.

Layer-0

」이탈리아 페루자의 공방에서 알레시오 제로(Alessio Zero)에 의해 시작된 레이어-제로. 그는 의복의 패턴과 재단, 가죽 가공을 정밀하게 익힌 뒤 느리고 치밀한 수작업 과정을 고집했다. 셔츠, 재킷, 팬츠 같은 의류도 있지만 현재는 소량만 제작하고 있으며, 신발이 단연 레이어-제로의 얼굴이다. 대표적인 부츠와 더비 슈즈는 ‘Hand Made Goodyear Welted’ 방식으로 제작된다. 견고한 밑창과 갑피를 하나하나 봉합하는 이 방식은 공장에서 대량 생산할 수 없는 정밀함을 요구한다. 고급 가죽을 고르고 여기에 왁스와 오일을 먹여 특유의 깊은 색과 질감을 만든다. 이렇게 제작된 신발은 처음부터 완성품으로 기능하지 않는다. 착용자가 신고 걷는 과정에서 자연스러운 주름이 생기고, 광택이 변하며, 가죽은 발 형태에 맞춰 천천히 길들여진다. 아티잔 장르에서 신발은 착용자와 아주 긴밀하게 엮이는 물건이다. 하루 종일 발을 감싸고 땅과 부딪히며, 걸음마다 마모와 흔적을 남기기 때문. 이는 결코 결함이 아니라 작품의 일부가 되어버린다. 그래서 중고 시장에서도 세컨드핸드 부츠가 새 제품 못지않은, 때로는 그 이상의 가치를 지니는 이유다.

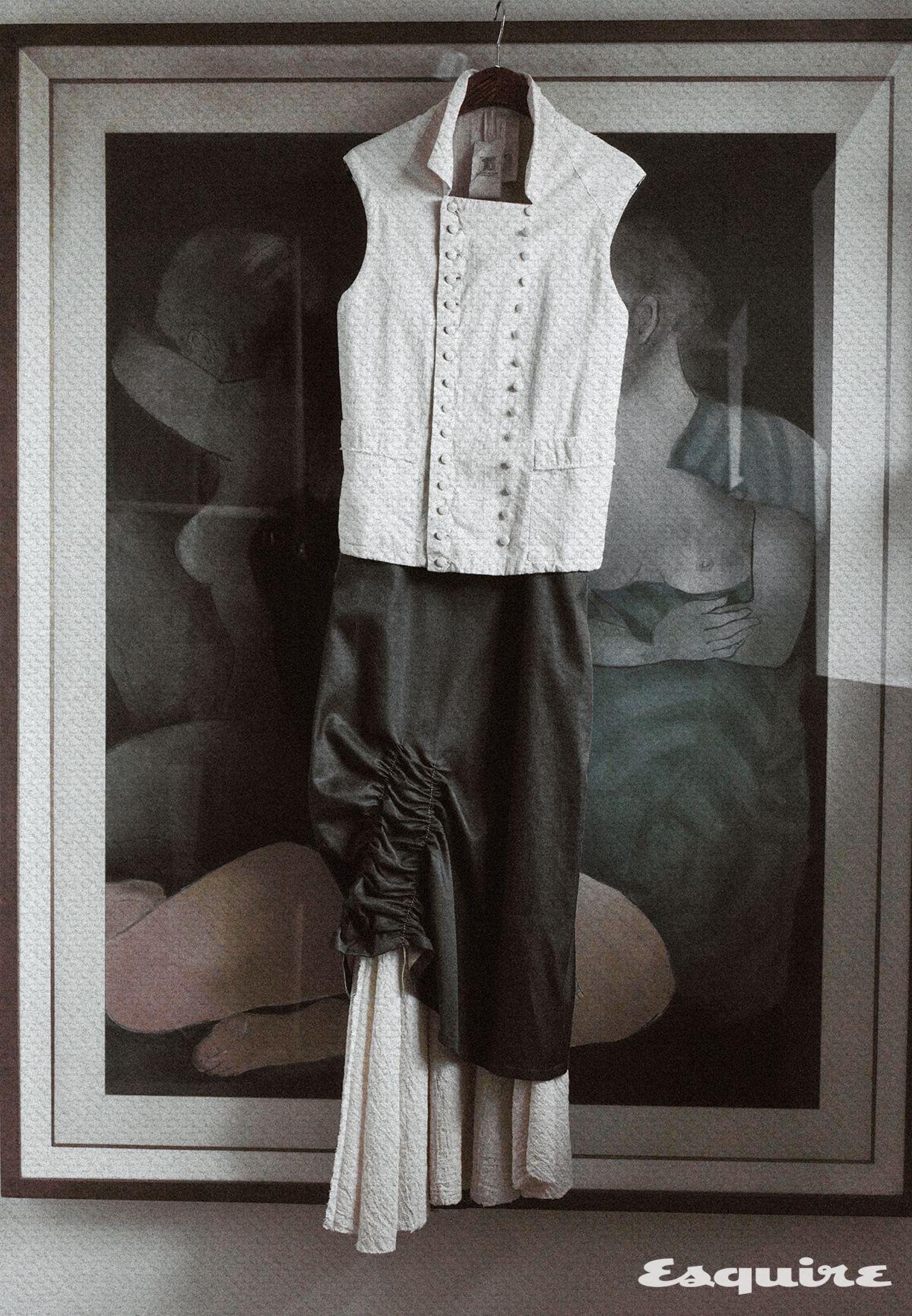

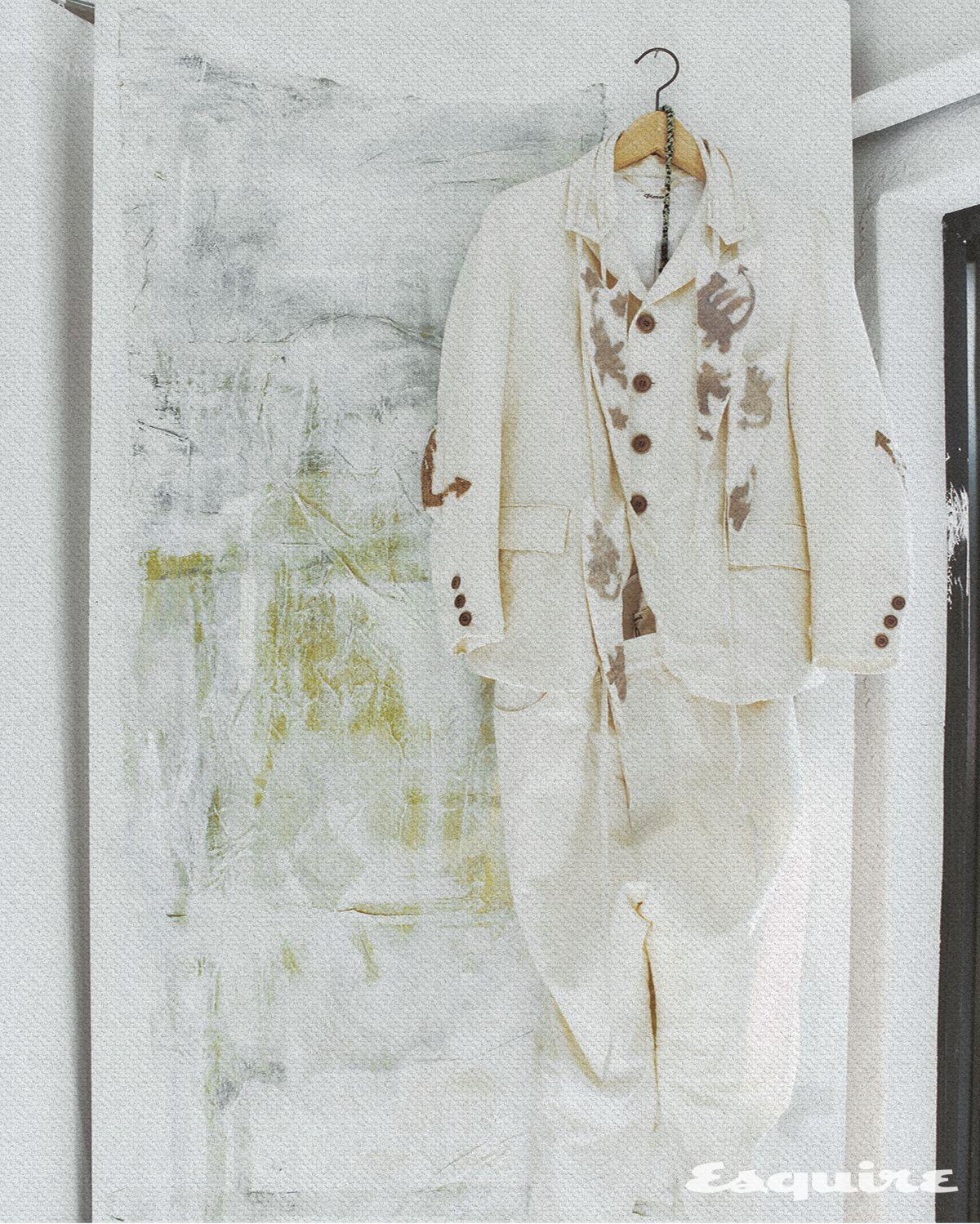

De r Geist, De r Zeit

」특별하지 않은 듯 보이지만 특별한 옷, 혼잡한 시대 속에서 실용적인 낭만주의를 추구하는 브랜드, 데어가이스트 데어자이트. 독일어로 ‘시대정신’을 의미하는 ‘De r Geist de r Zeit’는 시간이 흐를수록 의미와 가치를 더하는 옷을 만든다. 이들의 가봉과 완성된 모습이 크게 다르지 않다는 점에서 매력적이다. 주로 워크웨어를 선보이며, 19세기 프랑스 작업복이던 초어(chore) 재킷의 원형을 가장 많이 참고한다. 옷이 만들어지는 모든 과정은 브랜드 작업실에서 진행하며, 원단의 오차나 틀어짐을 방지하기 위해 한 벌씩 정성스럽게 재단한다. 완성된 옷에는 제품명 대신 숫자를 부여하며, 구현하고자 하는 실루엣을 위해 일일이 손바느질을 한다. 입체적인 봉제 효과를 위해 작은 부분까지 직접 꿰매어 고정하며, 기계 봉제를 사용한 곳은 되도록 최대한 볼륨을 유지하려 노력한다. 울퉁불퉁한 실루엣, 손길이 느껴지는 조금은 자연스러운 색감, 드러나는 바느질 선, 덧댄 원단… 데어가이스트 데어자이트 옷은 입는 사람과 만드는 사람의 감정과 시간이 고스란히 담겨 있다.

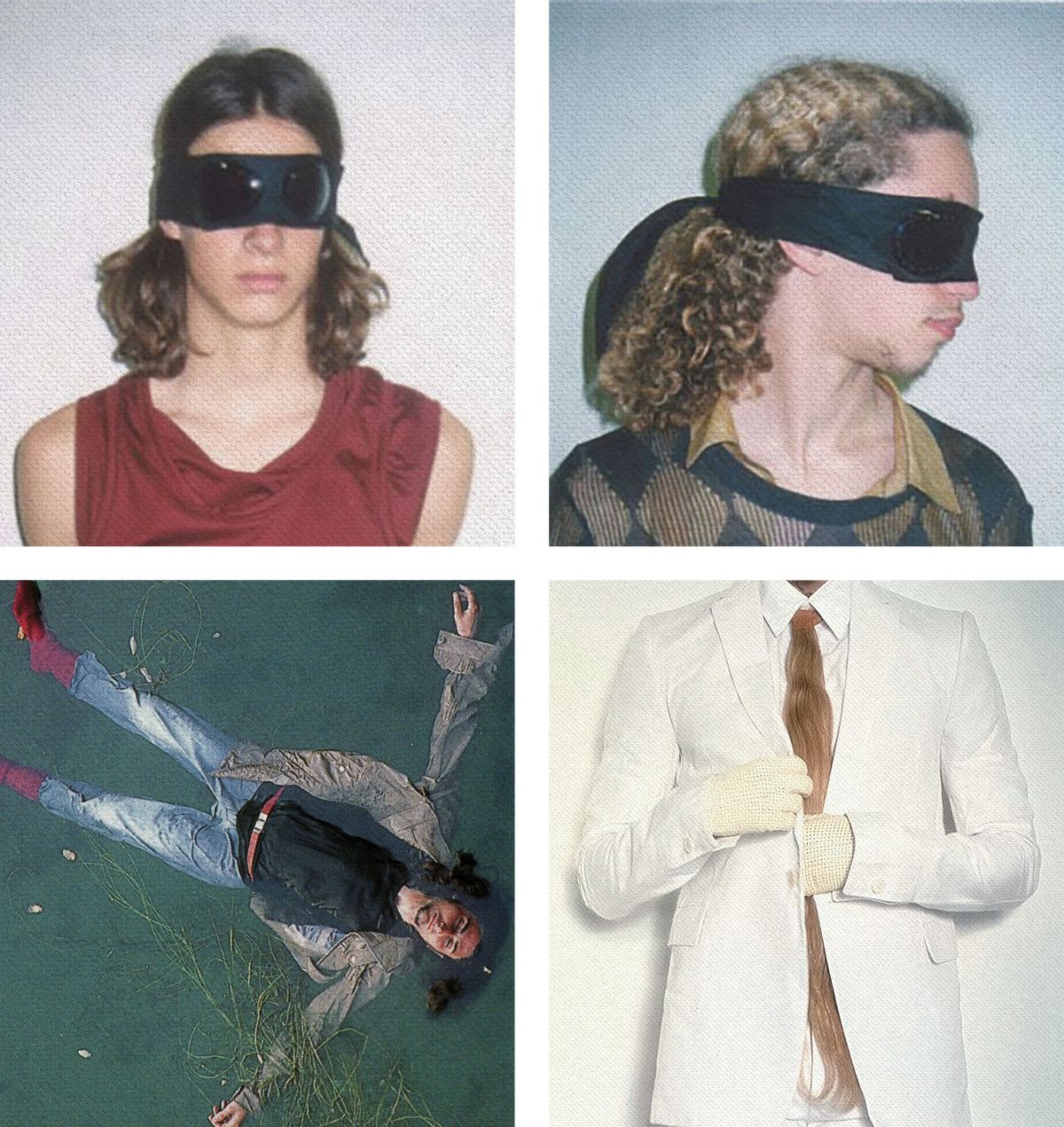

Carol Christian Poell

」아티잔 장르에서 가장 급진적인 미학을 이룩한 캐럴 크리스찬 포엘. 오스트리아 린츠에서 태어난 캐럴 크리스찬 포엘은 가죽 무두질을 하던 가족 곁에서 자라며 가죽이 숨 쉬고 변하는 과정을 눈으로 익히고 손끝으로 배우며 소재에 대한 감각을 일찍부터 체득했다. 이후 빈에서 전통 테일러링을 배우며 옷의 구조와 균형을 이해했고, 밀라노 도무스 아카데미에서 패션을 전공해 실험적 감각과 미학적 문제의식을 다루며 자신만의 세계를 넓혀갔다. 1990년대 후반, 드디어 이름을 건 브랜드를 세우고 옷의 소재와 형태, 옷을 바라보는 시각을 통해 제기할 수 있는 질문에 집중하기 시작했다. 삶과 죽음, 인체와 의복, 아름다움과 불편함의 경계를 옷에 새기는 그는 혈액, 금속, 산과 염기 같은 극단적인 매개로 가죽의 결을 바꾸고, 머리카락, 뼈, 치아 같은 인체의 일부를 장식으로 사용하기도 했다. 아티잔 장르에서 포엘은 전위의 끝자락에 서 있다. 전통을 현대적으로 다듬는 대신 전통의 틀을 깨고 그 파편으로 새로운 질서를 만든 것이다. 2004년 밀라노 나빌리오 그란데 운하에서 선보인 ‘Mainstream–Downstream’ 프레젠테이션에서 모델을 강물에 띄워 흘려보낸 장면은 그 상징적인 증거다. 패션쇼 자체를 산업 논리 밖의 퍼포먼스로 전환했고 상품을 진열하는 대신 ‘사유를 실험하는 장’으로 바꿔놓은 사건이다. CCP는 아티잔을 단순한 수작업과 슬로 패션의 미학에서 끌어올려 철학과 개념이 살아 숨 쉬는 독립적인 예술 장르로 확장시킨 이정표로서 여전히 높이 평가된다.

Archivio J.M. Ribot

」아티잔 장르에서 문학적인 내러티브를 만들어내는 아키비오 J.M. 리봇. 이탈리아 로마를 기반으로 하는 디자이너 카림 파레스(Karim Fares)는 오래된 옷이 지닌 시간의 흔적을 재해석하며 마치 한 사람의 생애를 재구성하듯 작업한다. 그 중심에는 실존하지 않는 인물, ‘J.M. Ribot’이 있다. 그는 실제로 존재한 적 없지만, 한 시대를 관통한 사람처럼 옷 속에 기억을 남긴다. 해져 거칠어진 심지, 문지른 듯 흐릿해진 색, 기운 천이 만들어내는 서사는 유행과는 무관하다. 아키비오 리봇은 옷을 ‘시간을 기록하는 매개’로 다룬다. 이 옷을 입는 일은 결국 허구와 현실, 과거와 현재가 한 벌의 천 위에서 겹쳐지는 새로운 경험이다.

interview

브랜드의 첫 시작이 궁금하다. 어린 시절부터 수세기 전의 옷과 직물, 단추, 레이스 오브제 등 역사적인 의복 관련 물건을 발견하면 자연스럽게 호기심이 앞섰고 열성적으로 수집하기 시작했다. 그렇게 모인 수많은 시대와 장소의 조각들을 이어 붙였고, 몇 년에 거쳐 첫 캡슐 컬렉션을 완성했다.

가상의 인물 ‘J.M. Ribot’을 브랜드 세계관의 중심에 둔 이유는 무엇인가? J.M. Ribot은 실제로 만난 적 없는 누군가의 이름이다. 수집을 처음 시작했을 무렵, 프로방스 벼룩시장에서 1920년대 프랑스 울 팬츠를 발견했다. 바지 안쪽 작은 태그에 제작 아틀리에와 주문 고객의 이름이 적혀 있었는데, 그 이름이 바로 J.M. Ribot이다. 내 작업의 목표는 시간과 기억을 옷에 새기는 것인데, ‘J.M. Ribot’이라는 이름에 모든 게 함축되어 디자이너인 내 이름보다도 작업의 본질과 깊게 연결되어 모든 작업의 중심이 되고 있다.

‘Archivio’와 ‘Riforma’ 두 가지로 라인을 나눠 컬렉션을 선보이고 있다. 빈티지 직물에 접근하는 방식에 따라 나누게 됐다. ‘Archivio’는 다양한 시대와 장소에서 모은 직물과 부자재를 조립하듯 엮어 만드는 라인이고, ‘Riforma’는 20세기 초 의류를 해체하고 재구성해 전혀 다른 옷으로 탄생시킨다.

옷을 제작할 때 반드시 지키는 원칙이 있나? 정해진 원칙이 있는 건 아니지만 수작업, 천연 섬유와 염료, 전통 재단 기법만큼은 꼭 지킨다. 모든 공정을 수작업으로 진행하며, 빠른 제작 방식을 의도적으로 피한다. 장인정신에 기반한 ‘느림의 미학’은 속도와 대량생산이 지배하는 세상에서 더 큰 가치를 갖는다. 그래서 광고와 이미지로 포화된 시대에 오히려 조용하고 느리게 움직이는 것이 메시지를 전하는 가장 효과적인 방식이라 믿는다.

가장 큰 영감은? 이탈리아의 도시 로마다. 웅장함과 낡음이 공존하는 건물들 속에서 세월의 흔적을 견뎌낸 아름다움을 온몸으로 느낄 수 있다. 또 이탤리언인 어머니와 팔레스타인인 아버지 사이에서 자라며 두 문화가 자연스럽게 내 작업에 스며들었다.

‘시간의 흔적’과 ‘불완전함’의 미학은 무엇인가? 세월이 만든 얼룩, 흠, 결점은 숨김없이 드러낼 때 오히려 특별해진다. 그 안에는 더 깊이 파고들고 싶은 이야기가 깃들어 있기 때문이다. 이러한 점은 과거가 남긴 작은 선물과도 같으며 귀중한 재료가 된다.

앤티크 원단과 부자재가 주는 특별한 매력은 무엇일까? 앤티크 원단은 촉감과 구조부터 다르다. 현대적 가공을 거치지 않아 장인의 손길을 고스란히 간직하고 있다. 단추와 장식은 주로 이탈리아, 프랑스, 영국에서 수집하는데, 서로 다른 시대와 지역의 유산이 하나의 옷 안에서 불완전한 아름다움으로 완전함을 찾는다. 과거에 단추가 떨어지면 모양이 달라도 바로 다른 것으로 대신했듯. 똑같이 대량 생산한 단추에서는 볼 수 없는 아름다움이다.

원료 수집 과정에서 기억에 남는 에피소드가 있나? 세계 각지의 벼룩시장과 오래되고 낡은 창고까지 찾아다닌다. 한번은 1938년도에 베네치아의 한 남자가 아내에게 쓴 시 형식의 편지를 발견했다. 좋은 남편도, 아버지도, 인간도 아니었다고 부족함을 사과하며 작별을 고하는 내용이었다. 아마도 삶의 끝자락에서 쓴 유서였을 것이다. 그 편지는 내 마음을 울렸고, 그 글귀를 자수로 새겨 원단을 만들었다.

옷을 제작할 때 오랜 시간이 걸릴 것 같은데 과정이 궁금하다. 전통 방식에 따라 손바느질과 재래식 재봉틀만 사용하며, 버튼홀도 실크 실로 손바느질한다. 모든 공정을 소화하지 못할 경우엔 지역 장인에게 자수나 염색 등을 의뢰하기도 한다.

기능성과 조형성 중 무엇을 우선하나? 옷은 오래도록 입어야 하기에 기능성을 우선시하지만, 때로는 조형성에 집중해 시적이고 낭만적인 옷을 만들기도 한다.

지속가능성에 대한 이야기를 빼놓을 수 없다. 원재료가 가지고 있는 이야기와 우리의 손길, 세월의 흔적을 고스란히 전할 때 오래 남는다고 믿는다. 고객이 그 기원을 이해할 때 옷은 그들의 삶 속에 깊이 자리 잡는다. 환경 윤리에 관한 것도 있지만 오래 입을 수 있는 옷, 우리의 감정을 고객에게 전할 수 있는 옷이야말로 진정한 지속가능성이다.

2025 F/W ‘풍요의 위선(The Hypocrisy of Abundance)’의 주제는 무엇인가? 이번 시즌은 소비주의를 풍자한다. 핵심 오브제인 페이스 마스크는 과잉이 만든 사회적, 인간적 왜곡 및 본연과의 단절을 형상화했다. 해변에 놓인 꽃은 겉보기에는 화려하지만 금방 시드는 찰나의 허무한 아름다움을, 그 속에 누운 모델은 삶의 덧없음을 상징한다. 또 상한 음식을 탐욕스럽게 먹으며 얼굴을 더럽히는 퍼포먼스는 끝없는 소비를 미화하는 현대사회를 비판하고자 함이다.

ARCHIVIO J.M. RIBOT의 다음 챕터, 더 나아가 최종 목표는? 유혹에 흔들리지 않고, 초심대로 묵묵히 장인정신을 지키는 것. ‘아키비오’다운 옷을 발전시켜나가는 것이 우리의 다음 단계이자 궁극적 목표다.

COLLECTORS’ TALK

김진석

@jinseokkeem 1996년생

처음 구매한 피스는 무엇인가? 존 알렉산더 스켈톤의 셋업 슈트. 2022 F/W 런웨이 영상을 우연히 보게 된 후 구입했다. 어두운 지하 공간에서 촛불이 달린 손수레를 끌며 모델들이 줄지어 등장하는 모습은 신선한 충격이었고, 그 쇼를 본 뒤 내 옷들이 촌스럽게 느껴졌다. 옷장 속 옷들을 하나둘 팔아 모은 돈으로 해외 중고 거래 플랫폼에서 구입했고, 그때부터 아티잔 의류를 모으기 시작했다.

아티잔 의류를 접하면서 생긴 패션 철학이 있다면? 디자이너의 철학과 의도가 명확하게 담긴, 이야기가 있는 옷이 가치 있다고 믿는다. 그런 옷은 옷장에 오래 남는다.

옷을 구매할 때 가장 중요하게 보는 것은? 착용감과 실루엣. 디자인이 좋아도 입었을 때 불편하면 구매하지 않는 편이다. 가죽 제품이 내 옷장에 없는 이유도 같은 맥락이다.

존 알렉산더 스켈톤과 폴 하든 슈메이커스를 많이 입었다. 삐뚤빼뚤한 봉제선, 손으로 쓴 태그, 착용감을 고려한 섬세한 디테일… 옷의 세부를 들여다볼수록 두 브랜드에서만 느낄 수 있는 진정성에 압도된다.

최근 국내에서 아티잔 브랜드에 대한 관심이 많아졌다고 느끼나? 확실히 많아졌다. 중고 플랫폼을 통해 아티잔 의류를 판매하면서 느낀 건데, 예전보다 훨씬 많은 사람이 관심을 갖고 구매한다. 관련된 편집숍도 하나둘 생기고, 국내 아티잔 브랜드의 팝업이나 전시도 늘어나는 걸 보면 앞으로 이 장르의 행보가 더욱 기대된다.

이준열

@lykanvuitton 2000년생

아티잔에 빠지게 된 계기가 궁금하다. 스무 살 때 광장시장에서 180만원을 주고 산 캐럴 크리스찬 포엘 재킷이 시작이었다. 돈피로 만든 그 재킷을 입는 순간 느낀 몸을 단단히 감싸는 묵직한 무게감은 이전에 알던 재킷과는 전혀 다른 감각이었다. 은근한 불편함 속에 분명 디자이너의 의도가 담겨 있을 것이라 확신했고, 그 강렬한 인상이 계기가 되어 자연스럽게 아티잔의 세계로 들어섰다.

아티잔 의류를 구입하는 것을 넘어 다양한 프로젝트를 하고 있다. 금호동의 작은 공방, ‘금호 여관’에서 빈티지 리워크와 아티잔 브랜드를 판매하며, 천연 염색, 의상 디자인, 그림 등 다양한 작가들과 함께 복합문화공간을 준비 중이다.

아티잔의 매력은 무엇이라 생각하나? 장인의 공이 들어간 높은 완성도. 손길이 느껴지는 옷에는 디자이너의 혼이 스며들어 있다.

특별히 애착이 가는 브랜드는? M.A+와 캐럴 크리스찬 포엘. 두 브랜드의 제품은 그때그때 마음이 끌리면 구매하는 편인데, 돌아보니 방 안을 가득 채우고 있었다. 두 브랜드의 옷은 다른 어떤 브랜드로도 대체할 수 없는 특별한 감정을 준다.

평소 아티잔 의류는 어디서 구매하나? 그레일드, 야후 재팬 옥션 등 해외 중고 플랫폼을 활용하기도 하고, 특별히 찾는 옷이 있다면 후루츠패밀리를 수시로 확인한다. 마음에 드는 제품이 있으면 편집숍에 들르기도 하는데, 최근엔 해방촌에 위치한 팬스 댄스(Pan’s Dance)에 자주 방문한다.

촬영한 제품과 관련한 에피소드가 있나? M.A+ 벨트를 일본 경매 사이트에서 처음 구입했는데, 받아보니 모조품이었다. 이후 다크 그린 컬러로 다시 구했는데, 그래서인지 내게는 두 배의 가치가 있는 벨트다.

가격대가 높은 편인데, 그만한 가치가 있다고 느끼나? 아티잔 의류를 직접 경험해보면 단순하게 만든 제품은 하나도 없다는 걸 알 수 있다. 적어도 아티잔 브랜드를 사랑하는 사람이라면, 그들의 정성과 노고를 결코 가볍게 볼 수 없을 것이다.

Paolo Carzana

」웨일스 출신 디자이너 파올로 카르자나(Paolo Carzana)는 런던 웨스트민스터 대학교에서 패션을 전공하고 월터 반 베이렌동크에서 인턴 과정을 거친 뒤 2022년에 자신의 이름을 딴 브랜드를 론칭했다. 불과 3년도 채 되지 않은 신생 레이블이지만 2024 LVMH 프라이즈 파이널 리스트에 오르며 패션계의 주목을 받고 있다. 2022년 런던 패션위크에서 공개한 첫 컬렉션 ‘Imagine We Could be the Ones to Change It All’에서는 시간의 흐름 속 정서적 회복과 고요한 힘을 시각적으로 표현했다. 투명하면서도 조밀하게 겹쳐진 소재로 메시지를 전달한다. 그리고 최근엔 25 F/W ‘Dragons Unwinged at the Butchers Block’ 컬렉션을 공개했다. 끊임없이 이어지는 나선형 패턴, 수작업으로 드레이핑한 주름을 통해 인간의 창의력과 억압, 그리고 그로 인한 고통을 표현했다. 그의 옷이 주목받는 이유에는 독창적 디자인과 철학적 고집이 공존한다. 패턴부터 바느질, 염색 등 모든 과정에 직접 참여하며, 식물성·재활용 소재와 채소, 꽃, 향신료 등에서 추출한 천연 염료를 사용한다. 옷을 이루는 대부분의 것을 필사적으로 대체하는 것은 물론, 지구와 인간에게 미치는 악영향을 최소화기 위한 노력을 기울이며 현대적 아티잔 패션의 정수를 보여주고 있다. 강인함과 섬세함이 유영하는 그의 옷에는 모두를 위해 부단히 노력한 흔적이 스며 있다.

Moseory

」최무선과 정성학. 두 디렉터가 시작한 서울 베이스의 브랜드, 모서리. 이들은 1980년대 영국에서 태동한 아트 컬렉티브 ‘House Of Beauty And Culture(HOBAC)’의 영향을 받아 대량생산에 저항하는 자신들만의 가치를 만들고자 뭉쳤다. 두 디렉터는 호기심 어린 소년의 눈으로 세상을 바라보고 그 눈에 비친 영감으로 옷을 만든다. 모서리의 소년상은 바로 여기에서 나온다. 그들은 최근 컬렉션 ‘파블로’를 통해 언제나 환상과 동심을 잃지 않는 소년의 이미지를 또 한 번 구체화했다. 모서리만의 미감으로 수집한 다양한 재료를 핸드 크래프트 작업으로 탐구하고 재가공해 자연스럽게 구현한 색감, 손맛이 느껴지는 텍스처, 그리고 곳곳에서 찾아볼 수 있는 동화적인 디테일을 완성했다. 그들에게 소재는 장난감과도 같다. 코르셋을 넓게 펼치고 박음질해 원단처럼 만든 다음 용 모양으로 잘라 패치처럼 사용하기도, 판화를 재가공해 천연 염색한 원단을 사용하기도 한다. 이 외에 반투명한 원단 사이로 풍성한 퍼를 숨긴 코트나 어떻게 입는 건지 감이 오지 않는 그물 같은 니트까지. 모서리의 옷에서는 조금만 들여다봐도 일반적인 봉제나 가공 방식을 선택하지 않는 그들의 고집을 쉽게 발견할 수 있다. 판매 방식도 여타 아티잔 브랜드의 룰을 따른다. 제작자의 공간에서 직접 만지고 입어보며 브랜드를 알아갔으면 해서 오직 쇼룸 오프라인 판매만을 원칙으로 한다. 디렉터 최무선에게 모서리를 ‘아티잔 브랜드’라 정의할 수 있을지 묻자 그는 이렇게 답했다. “우리는 모서리가 해야 할 것들을 해나갈 뿐이다. 우리만의 독창성과 미학으로. 거짓됨 없이.”

Credit

- EDITOR 김유진/성하영/이하민/송정현

- PHOTOGRAPHER 표영민

- ART DESIGNER 주정화

이 기사엔 이런 키워드!

CELEBRITY

#마크, #류승룡, #이주안, #류승범, #백현, #카이, #정우, #이수혁, #안효섭, #엔믹스, #육성재, #양세종, #윤성빈, #추영우, #차은우

이 기사도 흥미로우실 거예요!