LIFE

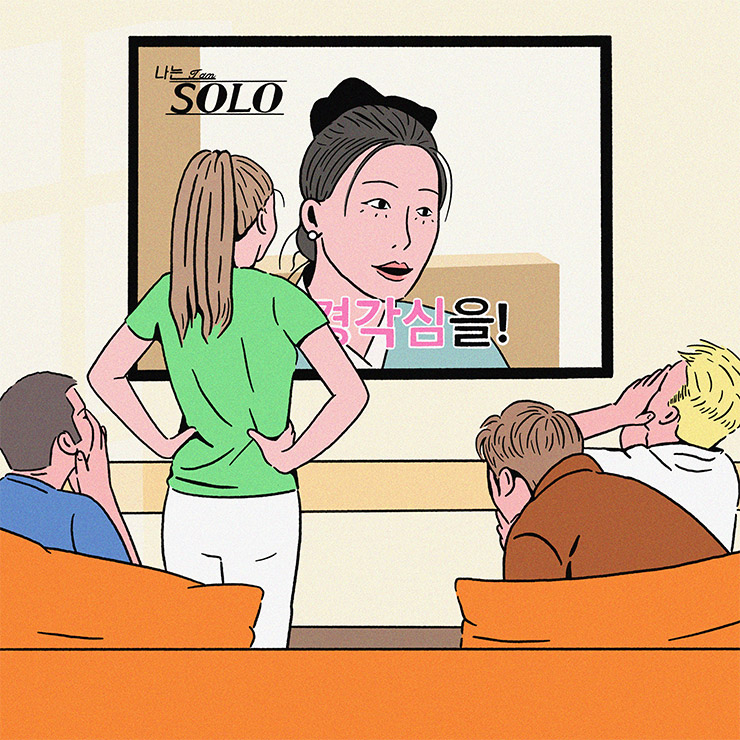

홍상수의 영화들, 그리고 <나는 솔로> 16기

전체 페이지를 읽으시려면

회원가입 및 로그인을 해주세요!

지금도 그때도 홍상수 감독 영화를 싫어하는 사람들은 있었다. 특히 주변 여성들이 그의 영화를 견디기 힘들어했다. 그 시절 홍상수 영화의 서사는 남성 지식인의 눈으로 그려낸 구질구질하기 짝이 없는 연애담이었다. 2010년대 이후 홍상수 영화는 좀 다르다. 덜 징그러워지고 심지어 꽤 귀여워졌다. 지금은 맞고 그때는 틀린 건 아니겠지만 어쨌든 사람은 변하고 예술도 변한다.

<여자는 남자의 미래다>는 남녀 반응이 가장 격렬하게 다른 영화였다. 나는 남자 주인공이 학교 선배에게 강간당한 여자 주인공을 다시 범하면서 “내가 섹스하면 깨끗하게 되는 거 알지. 깨끗하게 해줄게”라고 하는 장면에서 기겁을 했다. 하지만 나는 영화평론가로서 영화에 나오는 모든 캐릭터와 대사가 윤리적으로 옳을 필요는 없다고 생각한다. 그때도 그랬고 지금도 그렇다. 홍상수 영화의 남자들은 정말 모자라기 짝이 없는 수컷들이다. 홍상수는 그들의 가장 비천한 모습을 그대로 묘사함으로써 관객 모두를 비웃는 재주가 있는 감독이다.

극장을 나오자 한참 선배인 비평가가 담배를 피우고 있었다. 나는 “어떻게 보셨어요?”라고 물었다. 그는 하늘을 아련하게 쳐다보며 말했다. “홍상수 영화는 말이지, 매년 우리 남자들에게 주는 선물 같아.” 나는 잠시 윤리적 공황 상태가 됐다. 나는 그 영화가 남자들에게 던지는 조소라고 생각했다. 어떤 남자들은 그걸 선물이라고 생각할 수도 있다는 사실을 전혀 몰랐다. 이후로 나는 홍상수 영화에 지나치게 열광하는 나이가 좀 있는 남자들에 대해 약간의 의심을 품기 시작했다. 그의 영화를 미학적인 방식으로 좋아하는 것이 아니라 서사적인 방식으로 좋아하는 사람들을 조금 꺼리게 됐다. 동시에 나는 홍상수가 시나리오를 쓰는 방식이 궁금해지기 시작했다. 대체 그는 어떻게 저 모든 살아 있는 캐릭터들을 창조하는 걸까.

비밀을 알게 된 건 몇 년 후 칸 영화제에서였다. 함께 출장을 간, 홍상수 감독과 약간의 인연이 있는 프랑스 특파원이 홍상수 영화를 보고 오더니 술을 마시며 얘기했다. “저와 전 애인의 이야기가 영화 속에 그대로 들어 있더라고요.” 유레카! 마침내 나는 비밀을 알게 됐다. 홍상수 감독은 창조자라기보다는 수집가였다. 당시의 그는 사람들과 술을 마시는 걸 굉장히 좋아하는 걸로 잘 알려졌다. 사람들을 한껏 취하게 만드는 데 능숙한 사람이었다. 어쩌면 그는 취한 척을 하면서 만취한 사람들이 술자리에서 꺼내는 사적인 이야기를 모조리 수집했을 것이다. 그것을 바탕으로 시나리오를 썼을 것이다. 캐릭터들이 어쩜 그렇게 징그러울 정도로 생생한가 했더니 영화가 아니라 다큐였던 것이다.

아니다. 이 글은 홍상수에 대한 글이 아니다. <나는 솔로>에 대한 글이다. 16기에 대한 글이다. 그러나 영화평론가로서 나는 언제나 홍상수 영화에 대한 글을 쓰고 싶었다. 마침내 기회가 온 것이다. 아니다. 다시 말하지만 이건 <나는 솔로>에 대한 글이다. <나는 솔로> 16기를 보면서 나는 이것이 홍상수 영화적이라는 사실을 재빨리 깨달았다. 홍상수 캐릭터의 특징은 지나치게 비대한 자아와 자기 연민, 그걸 감추지 못하고 끝내 내보이고야 마는 졸렬함이다.

16기의 진정한 홍상수적 주인공은 영숙, 상철과 영철이다. 영숙은 상철을 분명히 좋아하고 있다. 하지만 결코 진심을 이야기할 생각이 없다. 일부러 상철을 밀어내며 시험한다. 영숙은 이미 스스로를 드라마의 주인공으로 설정했기 때문이다. 그래서 영숙은 매번 그렇게 걷는다. 카메라가 어디에 있는지 철저하게 계산한 뒤 사색에 잠긴 표정으로 걷는다. 제작진이 이 장면을 놓칠 리가 없다. 그들은 자막을 넣는다. “희비극을 오가는 영숙의 시간, 그 사이로 비친 고뇌의 그림자.” 마지막 선택을 앞둔 영숙의 산책을 보며 <해변의 여인>에서 홀로 밤길을 걷던 고현정 캐릭터를 떠올리지 않기란 불가능하다. 홀로 발레를 하는 장면은 <생활의 발견>에서 예지원이 뜬금없이 춤을 추던 장면과 정확하게 겹친다. 그에 휘둘리지만 의외로 모든 것을 계산하고 있는 상철은 홍상수 영화에 종종 등장하는 찌질한 예술가 남자들의 현현이다. 심지어 그는 옛 홍상수를 어느 정도 닮기까지 했다. 영철은, 아니다. 그에 대한 설명은 딱히 할 필요가 없을 것이다. 이 지면은 누군가에 대한 분노를 표현하라고 주어진 것이 아니기 때문이다. 여하튼 그는 당신이 옛날 홍상수 영화에서 거북해하던 모든 캐릭터를 총합한 캐릭터다.

재미있는 것은 <나는 솔로> 제작진조차 자신들이 만들고 있는 것이 홍상수 영화의 다큐 버전이라는 것을 잘 알고 있다는 사실이다. 16기 종영 후 <씨네21>과 한 인터뷰에서 남규홍 PD는 “술자리와 남녀 애정사를 통해 인간을 살펴본다는 측면에서 홍상수 영화를 떠올리는 사람도 많다. 혹시 홍상수 감독의 영화를 좋아하나”라는 질문에 이렇게 답했다. “좋아한다. 홍상수 감독은 촬영 당일 아침에 시나리오를 써가면서 영화를 만든다는데 우리도 즉석에서 바꾸는 게 많다. 홍상수 감독이 영화에서 표현하고자 하는 바와 내가 <나는 솔로>에서 보여주고 싶은 것은 본질적으로 같은 듯하다.” 다시 유레카! 예술이란 정말이지 재미있다. 프랑스 철학자 장 보드리야르가 오래전에 했던 소리는 홍상수 영화와 <나는 솔로>로 다시 반복된다. 프랑스 철학자 이름이 나왔다고 어렵게 생각할 필요 없다. 현실을 복제하는 예술은 오히려 현실을 압도한다. 그래서 결국 현실은 오히려 복제한 예술을 다시 따라간다. 이게 바로 보드리야르가 했던 이야기다. 홍상수는 주변 사람의 실제 술자리 연애담을 복제해 영화를 만들었다. 그리고 <나는 솔로> 16기는 놀라울 정도로 홍상수의 영화를 현실에서 재현한다. 장 보드리야르가 살아 있었다면 <나는 솔로>를 보면서 “울랄라”를 외치며 무릎을 쳤을 것이다.

<나는 솔로> 16기의 영광은 다음 기수에서 결코 재현되지 않을 것이다. 이렇게 적절한 주연과 조연을 과학적으로 수집하기란 불가능한 일에 가깝다. <나는 솔로> 16기의 제작진은 이를테면 ‘블랙핑크’ 멤버를 모았을 때의 YG, 혹은 ‘뉴진스’ 멤버를 모았을 때의 어도어나 마찬가지다. 신이 어쩌다가 한 번씩 내리는 희박하고도 희귀한 행운이라는 이야기다. 그러니 <나는 솔로> 16기는 2023년 한국이 내놓은 가장 놀라운 예술 작품으로 남을 것이다. 그리고 우리 모두는 결국 홍상수 영화 속에 살고 있다는 증거로 남을 것이다. 어떤 예술은 예언이 된다.

김도훈은 글을 쓰는 사람이다. <씨네21> <geek>과 <허프포스트>에서 일했고, 책 <우리 이제 낭만을 이야기합시다> <낯선 사람>을 썼다.

Credit

- EDITOR 김현유

- WRITER 김도훈

- ILLUSTRATOR MYCDAYS

- ART DESIGNER 주정화

CELEBRITY

#마크, #류승룡, #이주안, #류승범, #백현, #카이, #정우, #이수혁, #안효섭, #엔믹스, #육성재, #양세종, #윤성빈, #추영우, #차은우

이 기사도 흥미로우실 거예요!

실시간으로 업데이트 되는

에스콰이어의 최신소식